【文化传承】“我为母校修校志!”

“我为母校修校志!”

教育导报记者 马晓冰

“国有史,地有志,家有谱。”一次偶然的机会,让成都高新区芳草南区小学的学生走进了成都方志馆,接触到“方志文化”,兴趣的火苗由此点燃。2018级4班学生吴玙童、张清琪、肖衍泰自发开启了“为母校修撰校志”的尝试,在学校老师、方志馆工作人员和家长的指导、帮助下,他们合作探究,把“芳草校志”作为送给母校的礼物。

一份送给母校的礼物

马上就要毕业了,我们能给母校留下什么呢?成都高新区芳草南区小学2018级4班的3名小学生思来想去,决定为母校送上一本他们自己编写的“校志”,让“芳草文化”更好地传播。

“人过留名,雁过留声。”如果缺少了文字、影像等方式的记录,很多有纪念意义的事件、人物都会随着时间的流逝被逐渐遗忘,可如果我们有意识地将他们记载下来,就能让更多的传奇故事在岁月长河中流传。在成都方志馆了解过中国现存较早且体例完备的地方志书之一《华阳国志》后,吴玙童、张清琪、肖衍泰3位同学对“修志”产生了浓厚兴趣。他们发现,自己每天学习、生活的学校有着悠久的历史,却还没有属于它的“校志”。于是,他们从“地方志”的基础知识学起,认真了解了志书的编写方法、体例及结构,并以其他学校所编撰的校志为参考,逐步确定学校校志的主体结构。

“‘修校志’是一项系统性的浩大工程,对孩子们而言,完成它并不容易。”成都高新区综合实践特色工作室领衔人、成都高新区芳草南区小学教导处主任林文红表示,秉持着“有意义的事就值得去做”的态度,孩子们并没有表现出任何畏难情绪,而是积极地投入其中,查找、搜索资料,小组研讨、头脑风暴、修改优化,忙得不亦乐乎。

林文红也尽己所能为孩子们提供帮助,在日常的综合实践课程外,她还带着“校志编撰小组”的3个孩子去旁听成都市第七中学(林荫校区)的“120周年校志篇目大纲评审会”。

张清琪说:“这是我们3人学习的良机。边听、边记、边学,我们带着指导实践的笔记满载而归。”看到专家、领导、教师齐聚一堂为修撰校志进行研讨、部署工作,孩子们也深刻认识到了任务之艰巨、工作之繁杂。不过,孩子们并没有知难而退,而是选择在能力范围内,以小学生的方式去完成这部“校志”。

过程中,林文红还邀请成都方志馆的吴芯竺老师进校园为孩子们开展讲座,以“如何编好一校之志”为主题,吴芯竺进一步帮助孩子们捋清思路,使他们的编写有章可循。

如今,这本“芳草校志”已初见雏形。3位同学分工合作,分学校简介、发展历程、历任校长、校园文化、杰出校友、德育活动几个板块,完成了近1万字的初稿。“能为母校修校志,我感到很自豪!”吴玙童说,这是一次很有意义的实践探究。

林文红表示,孩子们的成长与收获不仅体现在实践成果上,也蕴藏在努力的过程中。在未来的综合实践课程里,还会有更多的学弟、学妹将这本“校志”延续、更新,一直修下去。

在实践中收获成长

如果说“校志”是3个孩子在毕业之际送给学校的礼物,那么在实践中潜移默化提升的学习能力、自主探究能力,则是他们送给自己最好的礼物。

“绝大部分的工作都是孩子们自主完成的。”肖衍泰的妈妈朱玲说,从四年级开始,孩子接触到了综合实践课程,两年间多次活动的锻炼,已经令他成为实践探究的“熟手”,如何小组分工、确定目标与步骤;如何划分维度、形成思维导图;如何搜集资料,进行选择、归纳与整理,孩子都了然于心,并且行动时很有主动性。“修校志”的过程中,孩子的这些思维和能力都进一步得到了运用、锻炼。

“因为孩子们所经历的综合实践训练从不是纸上谈兵,他们才逐渐锻炼出了面向现实生活的问题解决能力。”在综合实践课程中,林文红常常鼓励孩子们去发现生活中的问题,从问题的具体表现、存在的原因、造成的影响等多方面进行分析,群策群力提出方案。大家再一起讨论、比较各个方案的可行性,找到一个最贴合实际、具有可操作性的解决方法,进一步去落实。实践中,方案也会根据具体情况进行调整、修改,甚至是替换。

例如,在修撰“校志”的过程中,孩子们需要找到具有“芳草特色”的元素进行挖掘与呈现。可并非所有的资料都能轻易获取,调取学校过往档案的流程也十分繁琐,对接不同部门、搜集各方资料,让孩子们感到有些力不从心。

为了增加实践过程中的可操作性,林文红为孩子们提供了新的方向:一方面,由老师们作为联络人,帮助他们开展对历任校长、优秀学子的访谈;另一方面,建议他们从“学生活动”出发,结合小学生的日常学习生活,呈现更多学生群体感兴趣的内容。结合周密的设计和对实际的考察,孩子们再次进行了梳理,形成了一份专业性与操作性兼具的方案。

朱玲说:“这些能力虽然很少以量化的结果呈现,却会令孩子在未来的各个学习阶段中受益匪浅。”

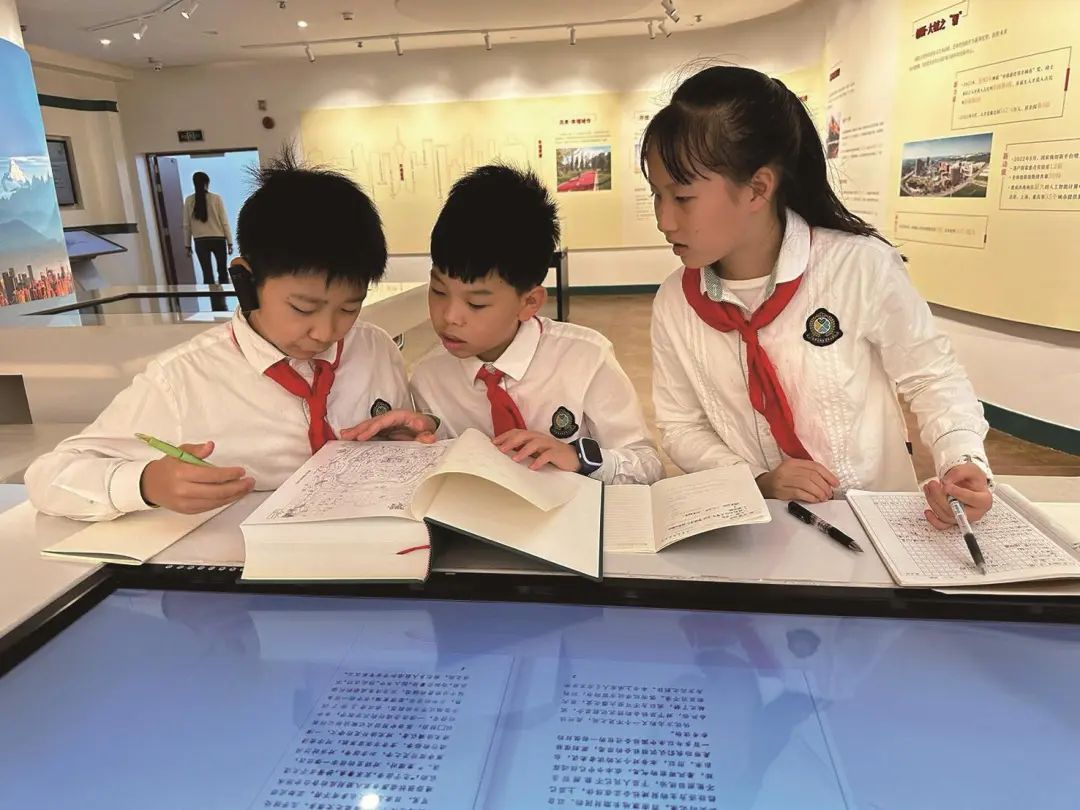

3位同学在成都方志馆学习志书修撰(图片由受访者提供)

修志,是一种学习方式

“校志编撰小组”的成员们在总结中写道:“为母校‘存档记忆’培养了我们的责任心、感恩心与报答心。一届又一届的学生入校、成长、离开,循环往复地书写着崭新的精彩青春,记录的意义不仅在于回顾,也在于展望与共勉。”

志书是记述历史、文化的重要载体,通过志书,孩子们与母校在更久远的时空长河里相遇,成为校园的参与者、见证者、记录者。“而志书引发的学习不仅存在于校园场域,孩子们还可以记录下家乡、家庭的鲜活故事,对特色文化、传统文化进行溯源。”林文红说。

在课程研发与设计的过程中,成都高新区芳草南区小学与成都方志馆积极开展馆校合作,形成系统的研学手册,以“以史育人·方志馆研学”为主题,面向小学高段学生开展综合实践活动。

“知乡、爱乡,知校、爱校对于现在的儿童青少年来说是非常重要的。”成都方志馆展陈宣传部主任周丹丹表示,在方志馆内,孩子们可以进一步了解成都的自然风貌、历史文明、经济社会发展,希望孩子们在参与的过程中,能透过具体的人、事、物,触碰历史的厚重和文明的多彩,增强对本土文化、家乡文化的认同感与归属感。

周丹丹介绍,在家庭场域中,也有家长以“家庭编辑部”的形式,创新创作新时代“家谱”,他们记录的内容包括家庭成员的“高光时刻”、日常生活中的“笑话大全”、代代相传的拿手技艺,还有祖辈讲述的人生故事。

成都方志馆曾专门开展过“谱牒传家”主题活动,孩子可以在文献资料里找寻自己名字的来源;在寻根问祖中感受自己家庭世代流传的温暖。周丹丹表示,家谱的编写对孩子来说具有很大难度,不过家长可以带着孩子在家中开展类似的“修家谱”亲子活动,不一定要按照严格的章程进行,可以通过记录日常、探访祖辈、了解家风家教故事来进行。

“修志,是一种研究性学习方式,希望孩子未来可以成为一个爱家、爱校、爱家乡、爱祖国的可用之才,便需要我们在日常学习生活中,多为他们提供这种文化的浸润。”周丹丹说。

来源:《教育导报》2024年第103期(总第3998期) 第2版

采写:教育导报记者 马晓冰