【我的修志故事】我在乡村修志书 ‖吴亦铮

我在乡村修志书

吴亦铮

国有史,地有志。志书可存史,可资治,可育人,可兴利。地方志是中国传统文化的瑰宝,是全面、系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会历史与现状的资料性文献。赓续不断地编修地方志,是中华民族的优秀文化传统。

在西岭雪山和鹤鸣山之间的斜源花龙门村,有一座守了四代人的“愚园”,被当地人称为“书香传家”。“愚园”今天的主人刘应默几十年踏遍了家乡的每一个角落,用一支钢笔记录家乡变迁,为乡村写志,为游子存乡愁,为后人留家书,为家乡文化建设贡献了一份独特的力量。

刘家四代人的愚园

1

引子

山峦红黄相染,高山流云、朝阳如金。遍布西岭雪山和鹤鸣山的漆树,在深秋和初冬间隙,绽放出了色彩斑斓的美。

这两座山对成都而言是有特殊意义的。西岭雪山是成都的旅游名胜,盛夏时是避暑胜地,严冬时又化身冰雪天堂;鹤鸣山则是成都的文化名片,东汉时张道陵在此创立了道教,鹤鸣山亦被称为“道教祖庭”,吸引了无数异士文人,留下了种种轶事传说。

两座名山之间,有一座远离繁华的静谧村落——斜源花龙门。清澈的斜江围绕着村落静静流淌,连绵的群山温柔地将村落环抱其中。山谷河畔,一座座白墙灰瓦的川西特色农居星星点点散布,交织出了一幅人与自然和谐相处的乡村画卷。

众多农家小院中,有一座宅院有些与众不同,有着考究的斗檐、精致的瓷砖墙以及宽大的门槛,远远望去有一种文气。它还有一个很“雅”的名字——愚园。从清光绪年至今,百余年间,四代人曾在这里用知识与笔墨发掘、普及、传承着地方文脉,一直以来愚园就是当地人心中“文化”的象征。

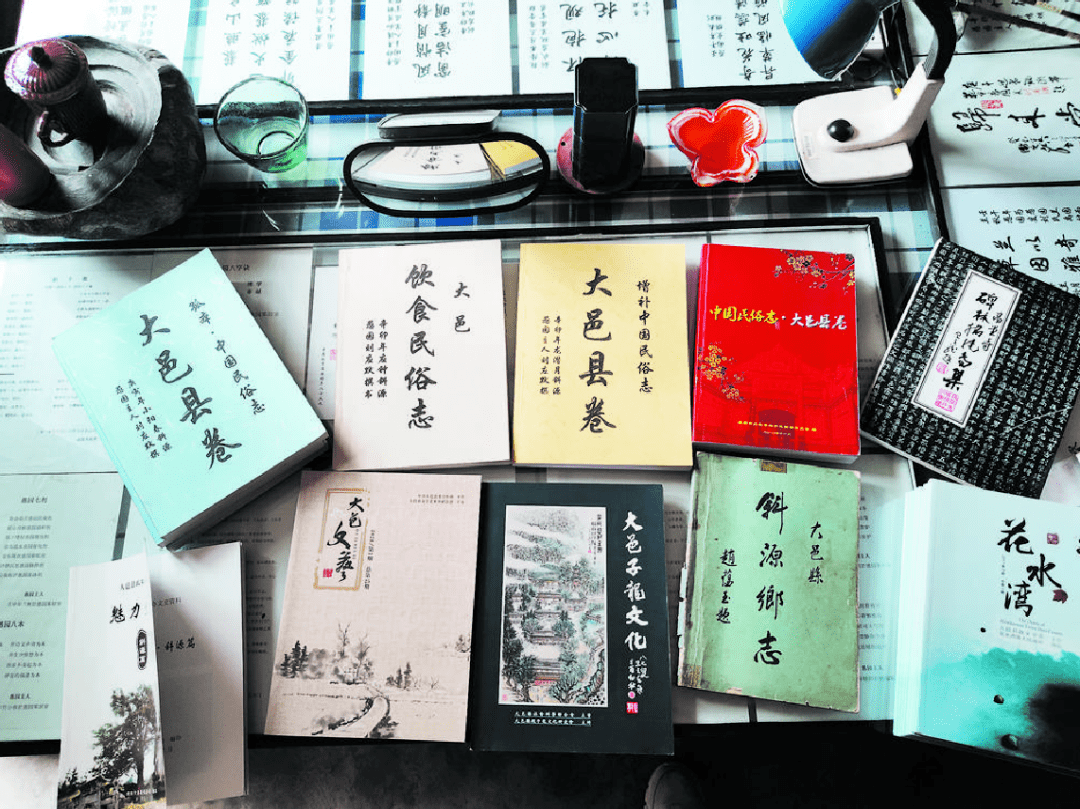

现在,愚园主人叫刘应默,他先后写成了《大邑县·斜源乡志》《大邑饮食民俗志》《增补中国民俗志·大邑卷》《成都市大邑县斜源镇·江源村志》数卷志书。几十年来,刘应默双脚踏遍了家乡的每个角落,用钢笔记录了家乡的点点滴滴……在为家乡文化的传承上,他留下了自己的名字。

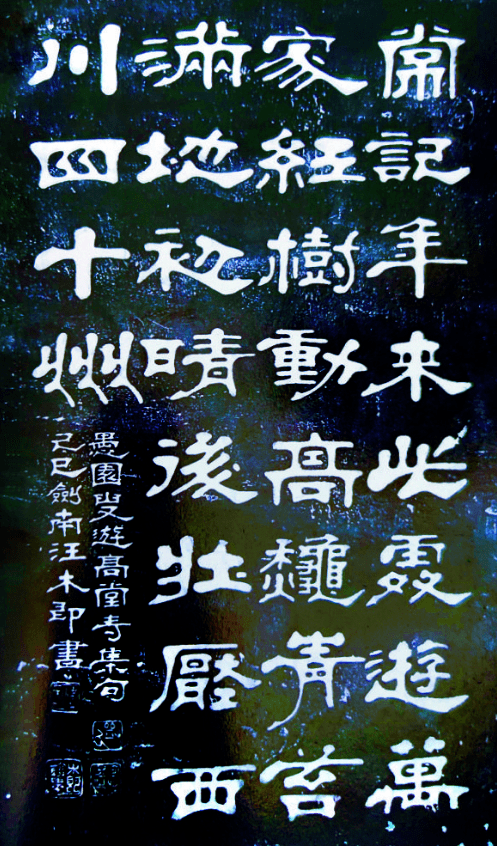

刘应默父亲的诗成为高唐寺碑刻

2

白天是农人 夜晚是文人

2022年10月23日,霜降。

“老刘!我上山了哈,你跟着过来!”书房外响起了刘国琼洪亮且泼辣的声音。

“哎!你注意安全。”刘应默在床上应着声,缓缓坐起来,看着妻子背着背篼,在蒙蒙天光中走出了家门。

天有些冷。刘应默缩了缩脖子,将目光转到了床边的衣架上。那里常年挂着两套衣服,一套略显陈旧,是用来干农活的;另一套西装加衬衣,是“书房”的专属制服。

穿好衣服,刘应默搓着手走进厨房,开始做简单的早饭——几个馒头,一碗稀饭,一碟自家腌制的泡菜。匆匆吃完,刘应默用饭盒给妻子打包了一份,背起另一个背篓,朝着山上走去。

这是秋笋收获的季节。为了保证自家笋子的新鲜,妻子每天都会提前上山掰竹笋,刘应默则需要带着做好的饭去找她,然后把第一波竹笋拿到离家差不多两公里的斜源小镇售卖。那里是游客会集的景点,人流量大,生意不错。妻子吃了早饭会背着第二波掰好的竹笋与刘应默会合,卖完后回家,继续一天里细琐且繁杂的农家生活。

来到山脚下,刘应默望着那条走过了不知多少次的山路,感到有些力怯。常年的农家生活让65岁的他双手粗糙,腰微微佝偻,头发也花白了……走山路背山货,他渐渐感到力不从心。

走在山路上,刘应默有些无奈地嘟囔:“还是晚上七点以后安逸啊。”

晚上七点后,是刘应默和刘国琼约定好的时间:之前的时间属于家庭,之后的时间属于自己。这种待遇,是刘应默不知争取了多少次,才固定下来的“特权”。

……

天擦黑,常年养成的生物钟让刘应默下意识地看了下手表,指针刚好指向七点。他几下把菜洗好,放到正在做饭的妻子面前,笑着说:“七点了,我进去了哈!”

“去嘛去嘛,喊吃饭了就出来!”妻子白了他一眼。

刘应默快步走到水槽前,用肥皂洗了几遍手,带着几分欢快,一头扎进了西厢书房。他脱下做农活的衣服,挂好,换上那套干净的西装外套。

洗手更衣,对刘应默来说,是对“文”的尊重。这份仪式感,祖祖辈辈都在遵守,他自然也不例外。

白天是农人,夜晚是文人,两种看似不相干的生活,却在刘应默身上和谐共存。

刘应墨

3

笨居室归来堂 四代“书香传家”

西厢房是刘应默的祖屋“愚园”中面积最小的一间,有二三十平方米。刘应默将其分割成两部分,用两扇门隔开,靠北一间是藏书室、会客厅,称作“归来堂”;靠南一间是写字间和休息室,称作“笨居室”。这间曾属于四代人的书房,还有那张三代人用过的书桌,那支两代人用过的钢笔,对刘应默有着特殊的意义。

清光绪年间,刘应默的曾祖父刘武贤最早创立了私塾“笨居室”,为当地孩子启蒙开智,教了50年。祖父刘安杨将祖屋改建成了现在的格局,取名“愚园”,自己则主理方圆数十里的堪舆事务。父亲刘禹衬先是在“愚园”里继承了“笨居室”,教书育人数载后参加抗美援朝,光荣负伤后进入唐山铁道学院学习,成了一名桥梁设计专家,参与国内多条铁路的建设,之后因身体原因回了成都,在铁路中学任教,退休后回到家乡,将荒废多年的“笨居室”重新打理出来,更名为“归来堂”,继续教授当地孩子习书画。

从开蒙识字,到道教文化,再到书画艺术,刘应默之前的刘氏祖辈用自己的方式守护、传承着家乡文化,而到刘应默这里,他选择了另一种方式——修志。

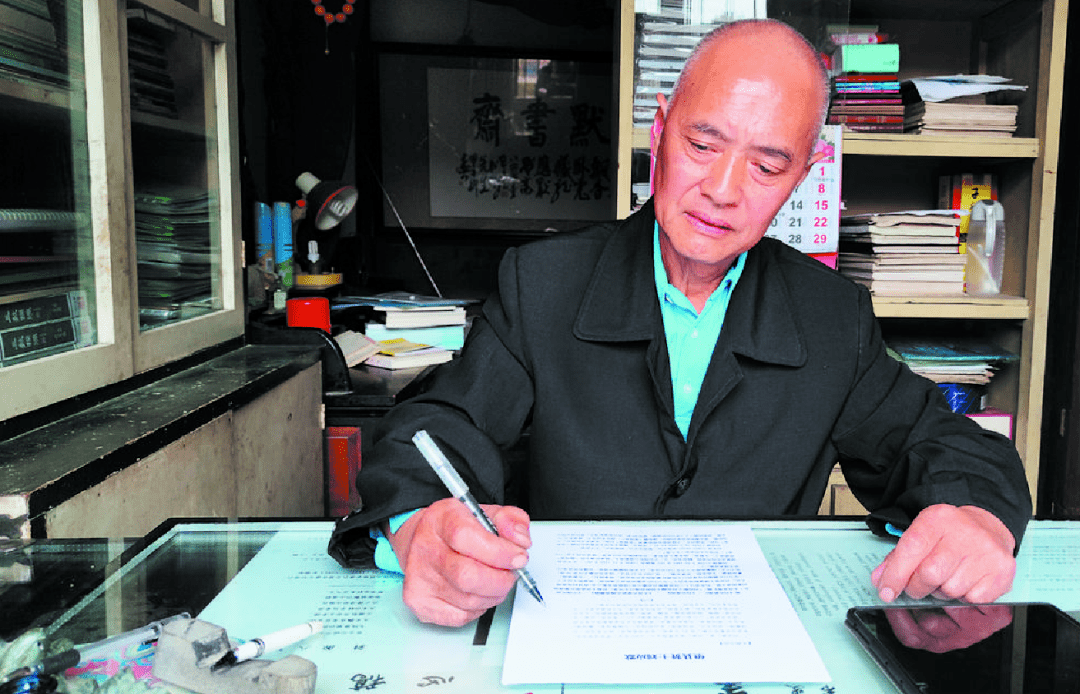

一本又一本厚厚的乡志、村志、饮食民俗志……这是刘应默几十年来坚持写作的成果。他不用电脑,不用智能手机,一笔一画,都靠一支钢笔。刘应默说,写书、写志,必须要“写”出来才足够地道、足够虔诚、足够原汁原味,才是“守文”的真谛。

4

修志三十年 屡次历险记

“别别别!我马上走,马上走!”面对从农家院子里气势汹汹追出来的几条土狗,刘应默慌忙转身逃开,不小心一个趔趄,差点摔倒。

“哪里来的贼娃子,跑到人家祖坟上拓啥子碑哦,我看就是来偷坟的!” 院子里传来女主人火爆爆的声音,“莫追了,回来!”

几条土狗听到主人的呼唤,放弃了追逐,摇着尾巴回了家。刘应默这才扶着树,大口喘气。

之前听说天城山一个村里有元朝留下的碑文,刘应默专程走了一个多小时山路,发现碑文刻在人家的祖坟上。听说陌生人要来“拓碑”,当地人完全不理解,这人得不得是个“盗墓的”?交涉未果,刘应默假装离开,后又偷偷返回。没想到刚拓完就被发现了,于是就有了放狗的一幕。

“你咋个了哦?被打了嗦?”刘国琼看到灰头土脸的丈夫,有些心疼,也有些好笑,递上了热毛巾。

“差点被狗咬了。”刘应默一边擦脸,一边拿出拓好的碑文给妻子看。“你不晓得吧?老家那边有一支蒙古人的后裔,我从碑文上看他们是宋末元初时到的大邑……”

“莫说了!我又听不懂。”刘国琼对丈夫做的事不感兴趣,“你上次在九龙山遇山洪,这次天城山又遭狗咬……要不然还是算了吧,搞不好把自己的命都整没了。”

“咋可能把命整没得?我是写书,又不是打仗。”刘应默不以为然。看着手里拓好的元代碑文,他想到天城山有一处崖碑,听说是唐代的,下次还要去一趟,拓下来放进书里。

还有一次,他是真的差点把命都整没了。

当时他正在天城山的悬崖上拓印碑文,拓到一半,脚下的土石方忽然断裂,整个人滑下了二三十米高的悬崖,挂在半腰上的一棵树上。等他反应过来,才发现叫天天不应,叫地地不灵,呼救了半天,没见到一个人。

当时他真有些绝望,开始后悔。没想到为写志会遇到这么多事,闭门羹、被狗咬、山洪、泥石流……一次比一次危险。

“如果真的这次交代了,老婆怎么办?6岁大的孩子怎么办?年迈的父母又怎么办?不行,我不能死在这。”脑海中闪过的亲人,让刘应默因为恐惧而失控的身体,又流回了些许力量。

他慢慢调整姿势,抓着从山上铺下来的枯藤,小心翼翼地踩着突出的土方,一点一点向上爬,硬是凭借着一股子毅力奇迹般地爬上了山崖。站在坚实的地面上,他的两条腿一直在“打闪闪”,汗水打湿了全身,在平地上躺了十多分钟才颤抖着勉强起来。

拓完了碑文,刘应默深一脚浅一脚地回到了家中。

“又咋子了?”看着灰头土脸的刘应默,妻子还是好气又好笑,刘应默却不像平时那样嬉皮笑脸,插科打诨。

“掉下悬崖,差点就交代了……”刘应默声音有些发颤,把妻子惊呆了,半晌方回过神来,一边哭一边捶打刘应默,“你要是不在了?我咋个办?娃娃咋个办?”

刘应默也说:“要不然……还是算了吧?”

“算了?几年的努力你舍得?”沉默良久,妻子最终约法三章:“你写书我支持,但你要答应,第一,危险的地方不能去;第二,该做的工作必须做好;第三,以后白天的时间必须要顾家,晚上七点后才能看书写字!”

刘应默重重地点了点头,说:“你放心,我会有分寸的……”

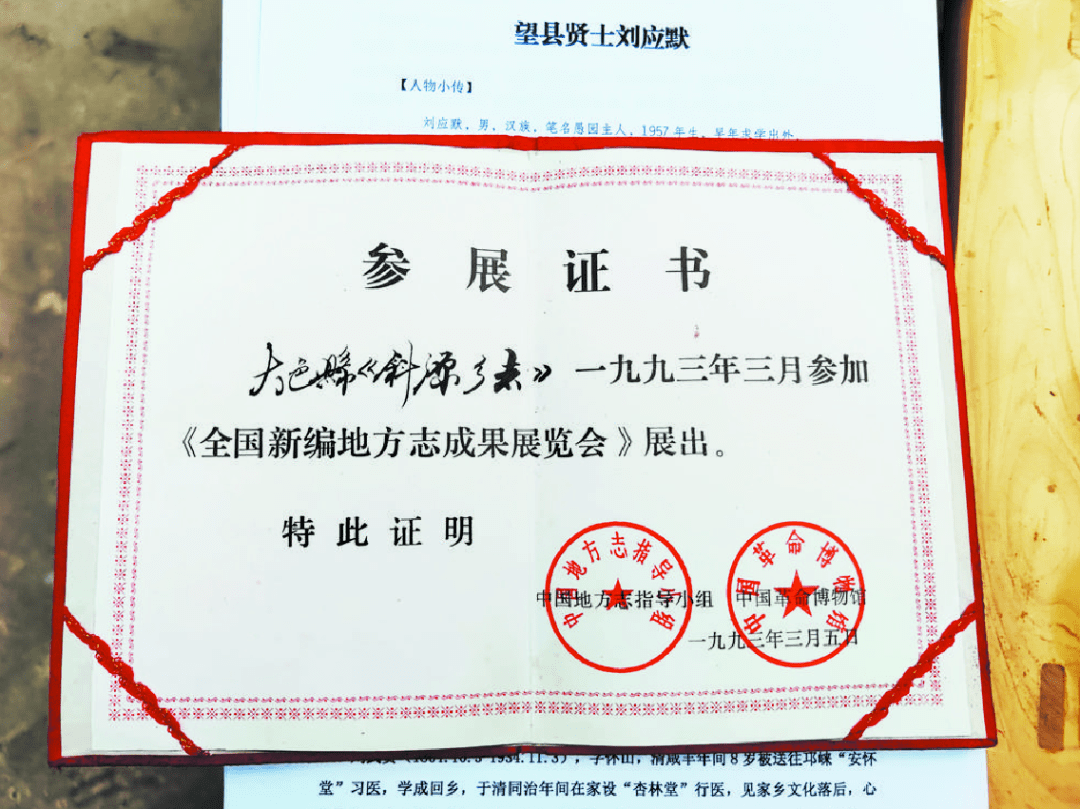

终于,《斜源乡志》在1987年成书出版了。这本由11个篇章、15余万字架构而成的“乡志”填补了斜源乡长期以来的地方志空白。1993年,该书荣获中国地方志指导小组、中国革命博物馆《全国新编地方志成果博览会》颁发的证书并被展出、收录。此后刘应默陆续完成了《大邑饮食民俗志》《增补中国民俗志·大邑县卷》,并撰写了大邑第一部村级志书《成都市大邑县斜源镇·江源村志》,于2015年出版。

刘应默撰写、编辑、增补的地方志将家乡周围的风土人情、民风民俗、地理社会等进行了全面梳理,让后人了解到大邑不仅有鹤鸣山、西岭雪山,同时在宋蒙战争、太平天国运动等历史背景中都留有独特的印记。

《斜源乡志》的参展证书

5

十年变迁 乡村“芜思”

刘应默的“归来堂”存放了近30本黑皮笔记本,它们是刘应默40多年写志过程中归档积累下的宝贵资料和心得感悟。刘应默给它们取了一个很雅致的名字——“芜思”。

“以前的斜源镇,旁边是新源煤矿。20世纪八九十年代,镇上就两条路,路边是茅草房,空气里飞扬的全是煤渣,当地人出门都不敢穿白衣服……”

“煤矿关了,斜源被打造成了文旅特色街区,旅游业成了家乡新的支柱产业。如今斜源已是西岭雪山的山前第一镇……”

“大双路修通了,从大邑到西岭雪山有了大路,交通改变了人们的生活,也让家乡的经济腾飞……”

“斜源镇上侯记餐馆生意越来越好,老板家从以前的困难户变成了‘网红店’,他家的椒麻鸡味道是最正宗的……”

在“芜思”的文字流转中,最深情的部分是对斜源近十年变迁的记录与刻画。年轻时写志修史,让刘应默对这片土地倾注了太多情感,也有了罕有人能及的深入了解。今天的他或许会记错儿子的生年,但如果有人请他讲述家乡的故事,他能滔滔不绝地讲上三天三夜。

“碧雀仙踪秀天堂,愚园翰墨魅力扬。暗径寒幽凿隧道,药谷梵宇仙山藏。琼楼老树流波伴,栖伏箬蓑静弹弦。溪山环廊西源卧,罗汉骑鲸引凤鸾。”刘应默写的这首《斜源新八景》,将家乡的道教佛教文化、深山古树风景、中药材产业、精品民宿旅游产业巧妙地融入其中。

“十年间家乡天翻地覆的变化, 是对‘绿水青山就是金山银山’的完美诠释。”看着眼前的山水、田园、雨雾、古树,刘应默心情舒畅,也很自豪。每次出行,他总是能找到书写的素材,将所见所得化作文字、化作期盼,写进“芜思”。

“‘芜思’或许不会发表,但我会一直写下去。”如今的刘应默始终保持着晚间七点开始写作的习惯,在他眼中,“家乡的房子会变,道路会变,风景会变,但曾经的一草一木、一花一石,都能在我的文字中找到踪迹,这就是我对家乡文化的守望。”

现在,刘应默希望上高一的孙子刘全将来能接续这份传承地方文化的责任,为此,还给他取了一个别号——“愚园全希”,意为全家的希望。

刘应默撰写、编辑、增补的地方志

一份咸烧白与《斜源乡志》

刘应默开始写志源于20世纪80年代的一次偶然。

“老板儿,你这个烧白味道咋有点不对喃?”坐在镇上的餐馆里,刘应默点了一份许久没有吃到的咸烧白。吃着吃着他觉得味道有些不对劲,但哪里不对劲,一时又说不上来。

“哎呀,刘哥,都是新鲜肉,哪里会不对呢?”餐馆老板熟稔地笑着说。

“确实不对,前几年你爸做的咸烧白味道更醇更香,现在你这个和城里馆子味道没啥区别,还有回锅肉也是这样。”刘应默慢慢抓到了一点线索——家乡的味儿没有了。

“和城里的味道一样,那说明我们也‘洋盘’了哇?”老板开玩笑说:“现在我们的酱油豆瓣都是在县里买,肯定大家都差不太多了撒。”

“以前你们用的酱油好像是镇北老张家的吧?”

“张伯走了好几年了,他儿子女儿也出去了,酱油铺都关了好久了哦!”

刘应默心里咯噔一下,他猛然发现,家乡曾经熟悉的东西正悄然离去……

这种感觉不是第一次了。20世纪70年代末,刘应默进入成都机动车厂工作,成了家乡人人羡慕的“铁饭碗”工人,此后很难得回一次老家。每次回来,家乡总是在发生变化,要不就是新修了一条路,要不就是起了几栋新楼房。这次,他发现家乡的味道也开始变了,不仅是舌尖的味道,还有记忆里的味道。

“必须为家乡记下点什么!”刘应默心里有了这个念头,必须赶在“老物件”消失前把它们尽可能记下来。“要不然这家乡的味儿,就散了!”

刘应默匆匆回到家里,扎进西厢房翻箱倒柜。爷爷端着茶杯,慢步走到他身旁,问:“你干啥子?”

“我找以前写《刘氏族谱》时收集的资料。今天去馆子吃饭,发现味道不对,听说张伯走了,酱油铺关了。我要把它们记下来,写成一本书。”

1985年,刘应默的第一本书《刘氏族谱》出版,一时间在家乡声名鹊起,毕竟在那个年代,写书的都是能人。

爷爷是刘应默第一手资料的重要提供者,见多识广的他本来就是当地的“百事通”,对孙子愿意为家乡写书极为欣赏。他半眯着眼笑着问:“你准备咋个写?”

“没想好,总之就是记下这些老物件。”

“那你为家乡写本‘志’嘛!”

写志,对当时只有20多岁的刘应默来说是一个全新的挑战。在中国社会漫长的历史中,村志、乡志大多是由当地文人自发完成的,如果没人愿意做这些事,那村庄的建立、历朝历代先民的生产和生活、家族的兴旺或衰败、村庄名人和故事、轶闻趣事等种种往事,就会随着人的流动和死亡而散轶,被时光湮没,出现文化断层。

因此,地方志的存在,不仅是为了记录过往,更是为后代保存文脉。要写成一本地方志并不是一件简单的事,不仅需要全面盘点乡村地理、历史、经济、风俗、文化、教育、物产、人物等方面的情况,还考验作者的知识深广。一些看起来细枝末节的小事,背后隐藏的却往往是地方的文化肌理,因此地方志也被称为地方上的“百科全书”。

“好!那我下一本就写《斜源乡志》!”爷爷的话让刘应默找到了方向。

来源:《 成都日报》2022年11月18日第12版

文/图:吴亦铮 ( 成都日报锦观新闻记者 )