【史志论坛】试论佘树声对新方志编纂学的理论思考‖张世民

试论佘树声对新方志编纂学的

理论思考

张世民

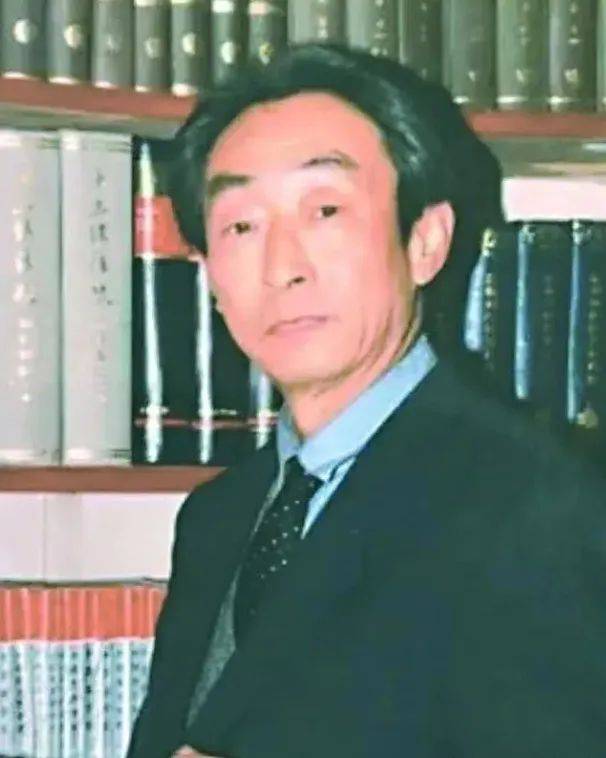

佘树声先生

内容提要:佘树声是马克思主义史学家,更是具有独立不倚精神的思想家。他在研究历史理论的基础上,对如何运用马克思主义历史理论来指导方志编纂,如何正确认识传统方志编纂理论的优长和局限,进而确立以马克思主义为指导的新方志编纂学,做过一些有价值的理论探讨。重大历史事件入志应该不成问题,构成问题的恰恰是如何记、如何记好的问题。地域文化是蔚成新方志编纂学理论特色的重要思想滋养。

关键词:佘树声 方志编纂学 重大事件入志 区域文化

著名历史学家佘树声,1929年10月生于安徽亳州。1941年避难陕西,次年考入西安东南大学。高中时期,他即“怀着极大的兴趣和饱满的激情投入于历史学的研习中来”。①1949年初,他与西北大学、西北工学院等5院校在“反内战、反饥饿、反迫害”运动中涌现出的积极分子共59人与地下党指定的党的干部一起通过国民党的渭北封锁线奔赴革命圣地延安大学,同年5月随着西北野战军的解放步伐进驻西安,被分配在西安市军事管制委员会政务处工作。1950年又考入西北大学中国语言文学系。1951年后,投身于以中央直辖市西安为中心的西北文艺界以批评和自我批评为内容的整风运动,尝以其文笔犀利,思想活跃,成为当时文化宣传界的风云人物。1954年大学毕业后,被分配到咸阳西北工学院(今西北工业大学前身)附属工农速成中学。1958年初,因被错划为内控极右而遣送陕西省马栏农场劳动教养。1979年改正后,从安置地陕西省三原县调入陕西省社会科学院历史研究所,1986年破格晋升为研究员。先后担任过全国人大代表、民盟中央文史委员、陕西省民盟文史委员会主任,陕西省历史学会副会长,西安市文史研究馆馆员,属国家有突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴,系陕西省社会科学名家。其著作有《历史哲学:关于历史演化的过去、现在与未来》(1988)、《中国西北文献丛书•前言卷》(1990)、《历史文化的多维透视》(1995)、《国学导引》(1997)、《广义历史文化学辨析(历史学卷、文化学卷)》(2014)、《中国古代婚姻文化》(2021)等,内容涉及历史哲学、文学美学、历史理论、方志编纂等诸多领域。佘树声对于中国古代社会发展理论有过系统的研究与思考,同时注意运用马克思主义观点指导当代地方志编纂理论与实践,其深刻的理论思考和雄辩的思想智慧值得我们借鉴。

本文作者与佘树声先生

一、用马克思主义历史观来指导方志编纂的理论思考

20世纪80年代,是佘树声学术研究的黄金时期。走出人生困厄的佘树声,以其深湛的马克思主义理论修养,结合中国社会从封闭走向开放的现实格局,以历史的时空为坐标系,以历史的一元与多样性的统一、历史的多元性统一、历史发展的常规性与变异性的统一为框架,以历史存在的物质性形态和精神性形态为血肉而撰写《历史哲学:关于历史演化的过去、现在与未来》一书。该书以视野开阔的宏观历史考察,在当时的史学界确立了自己的学术地位,也弥补了新时期我国宏观历史研究的不足。“该著以整个人类历史的纵横发展作为考察的范围,既坚持历史存在统一规律,又力图更广泛地从宏观上揭示历史全貌,从而给人以很多启发。”②在此基础上,为了更全面、更深刻、更系统地认识中国历史,他还将研究领域拓展至哲学、文化学、宗教学、方志学、文学艺术等多种学科,其中有关方志学编纂问题的理论思考,具有独创性的意义。

在佘树声看来,不管是历史研究还是地方志编纂,都涉及一个照应社会存在和社会意识的观念问题。在谈及用马克思主义理论指导我国地方志编纂与历史研究应有怎样一个“摹写”关于社会存在的理论架构,同时怎样拓展传统地方志编纂的学科领域时,佘树声强调:“谈到‘理论架构’问题,首先要说的是马克思关于社会存在的理论架构,这就是大家所熟悉的基础与上层建筑相互关系结构理论”。“无论是历史研究或方志编纂,都不应离开马克思主义关于基础和上层建筑相互关系的理论,低估它对我们工作所具有着的直接而深刻的指导意义。”其次,“还需要认识的是马克思关于基础与上层建筑的社会历史结构理论框架,是从社会历史的横向存在上亦即空间性上描述它的存在,但由于历史包括基础与上层建筑是在时间之链中存在着和发展着的,故时间——时序性便成为了历史存在的第一本质。”“这种时空相统一的本质特点就决定了在历史与方志的编纂中,应该是而且也不能不是通过时序来展现基础与上层建筑具体的存在与演变,而不应将它变为脱离开时序链条的孤立的展示品。”第三,“需要认识到的还有马克思首先是要变革历史现实存在的革命者,故他的关于基础与上层建筑关系结构理论,是同他的关于社会形态的变革转换的理论直接的相互关联、相互呼应着的。”有鉴于此,“历史学家和方志学家应更锐敏的将目光投射到对社会经济基础的变革的捕捉上,投射到对上层建筑变革的捕捉上。”“这一切的一切,所有这些已经发生和正在发生着的我国社会转型期在基础和上层建筑领域中的变化,正为当代方志编纂和当代历史研究提供出了一个等待着我们去开拓的无限广阔的驰骋空间。”③

值得反思的是,在对中国基本国情的辩证认识上,我们既要把马克思主义基本原理与中国具体实践相结合,同时还要把它与中华优秀传统文化相结合。在一个时期里,由于人们低估了中华传统文化,忽视了民族文化自信,因而一些历史研究和地方志编纂陷入了历史虚无主义的泥淖而无以自拔。同时,受到西方社会发展思潮的影响,一度非常强调史学理论的新颖性而忽视了历史理论的基础性,所以历史实证主义思潮泛滥,又导致我们陷入了历史琐屑而看不到宏观格局。上述两种学术思潮和治学方式,也都影响到学术界对于涉及“国之大者”和国计民生的科学研究。某些重大课题研究,甚至出现规避现实敏感性和迫切性的倾向。佘树声立足宏观历史思辨而提出的这一命题,正是新时代地方志编纂过程中应予深切思考的一个现实问题。

在指导思想与中国具体实践相结合方面,需要注意中国革命、建设和发展、改革等问题上的理论思考。譬如在经济基础上的重大历史变化,如:以民营资本为主要形式的一个中产阶级正在勃然崛起,国有经济的改制与转化,国际跨国集团资本的涌入,公有行业和私有行业垄断化的发展,社会财富占有分配方式的多元化与贫富快速两极化的并存,等等。在上层建筑方面的重要变化,如:政治迈向有中国特色的社会主义民主法治建设变革与种种迟滞性因素之间的矛盾的复杂性的社会呈现,在“以民为本”及和谐社会构建上与种种保守因素与既得利益特权拥有者之间矛盾的复杂性的社会呈现,等等。以及在文化体制的改革上,在人们观念、价值取向、行为方式上的矛盾现象的社会呈现,等等。佘树声关于中国具体实践的理论思考,尤其是中华民族的抟成和国家一元多样性统一、多元性统一和常规性与变异性统一的系统思考,也就为诠释和疏通人类社会发展理论与中国具体实践的若干重大问题,譬如历史的变异性道路、“一国两制”的历史传统等重要命题提供了理论参照。

在指导思想与中华优秀传统文化相结合方面,需要注意中华传统文化的活化利用和时代评价。马克思主义所拥有的真理力量和中华优秀传统文化的内在契合,一方面激活了源远流长的中华文明,使之再次焕发出蓬勃的生机与活力;另一方面,中华优秀传统文化的深镌内涵,又使马克思主义思想武库获得了丰富的历史文化滋养,因而促使中国化马克思主义具有鲜明的中国风格、中国气派。中国传统史学研究和地方志编纂事业,本身就具有着极其深厚而广阔的、相对独立的中国风格和中国气派,在中国当代哲学社会科学学科体系中据有独特的学科地位,因而重视和强化这一理论结合无疑是非常必要的。中华民族作为世界上唯一延续至今的一个历史文明,重视历史叙事和国家统一的文化传统由来已久,那些肇自《春秋》《史记》等秦汉文献的历史叙事,以及肇自先秦方国的历史编年,也都为我们实现赓续性进步和创造性发展提供了历史见证。

二、对历史编纂学尤其是章学诚方志编纂理论的深入思考

佘树声《广义历史文化学辨析(历史学卷)》一书,荟萃了作者历年来所写传统历史/方志编纂学理论著述,譬如《中国古代历史认知模式的坯蘖》《史记:中国历史意识与历史编纂模式的奠立》《我国古代方志编纂的历史演变》《章学诚的方志学理论》等,这些文章均深度探赜了传统历史/方志编纂学的学术源流和分类流变。

佘树声指出:“我国古代历史文化是以历史认知作为文化认知形式开端的。开始于殷商的甲骨契刻和周代的金器刻辞,无不是历史认知和历史认知模式产生和形成的过程。”④他在分析《春秋》《尚书》《左传》《国语》《战国策》《世本》《竹书纪年》等周秦文献的基础上,强调“我们以记事或编年史为特征的史学文化与史学著述的存在作为主体认知模式建立的标志,并且以此当作文化创造者主体精神发展的第一阶段,这是符合于由具体到抽象这一认识发展的一般规律的。”他说,“古代历史记事或历史编年的认知特征,即表现为认知者通过自身的精神本质,对认知对象(事件和人)现实形态的具象性的直接摹写。”而且这种“摹写”包括“属辞比事”和历时叙事两种再现方式。其中“《春秋》就体现出时间维变观念的成熟。”他认为,“历史认知在古代中国是以中国古代伦理认知观念为其主宰的,作为中国第一部集典、谟、训、诰、誓、命六种内容丽成的政典性史书《尚书》,尽管记载的时间跨度长达千年以上,记述的事件亦非一朝一代,记述事件的内容反差也极为悬殊,但书中贯穿着的基本思想无疑是重德黜暴、宣仁贬贱、亲民恶独(夫)等,这些观念正是血缘氏族纽带支配下的必然产物。”至于《战国策》,“是被纂集在一起的战国策士言论,不是由某一史家所著,但也应该认为它是古代历史认知模式的一种表现形式。”“《世本》是记载了上至黄帝下至战国汉末,帝王、诸侯、大夫世系谱牒的书,为历代史官所作。”“《竹书纪年》是汲冢出土的编年史书,记述从夏、商至周幽王被犬戎所杀为止。”佘树声强调,“以上所列史学著作,尽管在体裁上,在门类上并不完全相同,甚至在认知观念上也有具体差异”,但其共同性,在于有客观记述与主观评价相统一的笔削原则,出自官府与出自民间、出自个人的双向特点,以及尊重历史史实的献身精神。这一“历史认知模式的形成,不仅奠定了我国史学与古代历史文化发展的基础,而且深刻地影响着我国古代思维方式的存在和发展。”⑤

在历史编纂学的宏观思维架构中,司马迁所著《史记》在中国历史意识与历史编纂模式奠立上所具有的独创性贡献,也得到了佘树声的系统分析和科学评估。佘树声认为,《史记》前创作阶段具有史学文化和史学实践双重基础,其整个创作过程,具有“情感的驱策和理性的导引”双重动力,而“究天人之际,通古今之变”,是《史记》的灵魂与终极追求。司马迁以星象为内涵的“天”构成的天人关系、以地象(地理环境)为内涵的“地”构成的天人关系,以及天的主宰性内涵与人对天主宰的反弹构成的天人之间的双向背反关系,既是司马迁在对天人合一认识上的悖论,同时也表明司马迁对于天人合一的认识的深化和拓展;而司马迁所发掘的通古今之变的动态本质、构成这一动态本质的历史运行的循环规律,以及历史循环规律的自然性质、历史发展和价值功能,乃至“原始察终,见盛观衰”的基本方法,都值得探讨。正因如此,佘树声认为,《史记》是中国历史编纂学上的第一部中国通史,同时也是第一部世界史,其历史编纂结构学,主要体现为《本纪》《世家》《列传》《书》《表》五种形态,每一种具体形态都具有个体存在的历史渊源,五体编纂模式中的人物带有本纪、世家和列传三重具象系统的特征,在人物具象系统下推出了多元化的历史人物群雕,“由纪传所代表的人物具象系统和由书表所代表的概念抽象系统所整合而成的《史记》五体编纂模式的创造,奠定了中国古代史学的编纂模式,奠定了史学在中国古代学术史和政治史中的独特的重要地位”。⑥《史记》五体编纂模式的巨大的深远的和无可替代的价值与影响,成为历代史家的不祧之祖和可信极则。

在中国传统学术史上,历史研究与方志编纂具有同源异流的辩证关系,而且不同社会时期的具体关联,也带有与时俱进、不断调适的规律性特征。佘树声对于我国古代方志编纂的历史分期、关于清代章学诚方志编纂学理论的系统分析,在历史编纂学史上带有鲜明的中国风格和中国气派;在方志编纂学史上,同样具有完全意义上的中国特色和中国气象。在《我国古代方志编纂的历史演变》一文中,佘树声首先辨析了方志与国史的概念区分,强调“方志是一方的‘史记’,是地方性、区域性的历史。”在他看来,方志作为一种特定的历史著作,具有记载区域性专门化内容的专门史即专志和区域的整体性历史即全面与综合地表现区域状况的历史亦即各专门史的整合两种基本内涵。基于史志同源的基本格局,佘树声说“周代史学,也可视作是方志史学;周代历史学家,也可称作是方志学家。”但周史以及各诸侯国的历史并非国史而属于地方史,而带有全国性意义的国史,则以汉代司马迁所著《史记》为标志。

佘树声指出,魏晋时期属于方志的散漫阶段,内容涉及杂传、谱系、地理等,其中《三辅黄图》《华阳国志》《洛阳伽蓝记》《元和郡县志》,皆属于中国地方志的肇始阶段。宋明时期,属于地方志编纂的自觉阶段。这一时期以《滇略》《朝邑志》《武功县志》《平凉府志》等为代表,逐步“脱离了原有的散漫性特点,使之达到了完备形态的志书的规范性标准”。清代以后,地方志编纂臻于全盛时期。这一时期,在涌现出众多方志学名人名著的基础上,仍需将章学诚的方志学理论单独提出来加以讨论。

佘树声从方志编纂的整体性要求角度肯定了章学诚方志学理论的优长和特点。他说:“章学诚关于方志的整体性理论的提出,来源于方志(主要是府州县以至省志)在明清两代所获得的综合性结构模式的巩固建立。”他指出,地方志是带有中国风格、中国气派的著述文献,志书的整体性质,最早来源于我国古代国史(正史)整体性的折射和影响。譬如我国第一部纪传体国史——《史记》,其整体性就由三个层次所组成:“第一层次是由时间与空间的二者的统一形成的整体结构,构筑起了历史藉以活动的环境大舞台;其次是作为历史舞台活动的主角人物(包括人物所进行的社会历史实践)的整体性,即是从皇帝至臣民;再次是典章制度的整体性。”“《史记》中的十二本纪、三十世家、七十列传所组成的人物整体性历史人物群,并与八书十表体现的典章制度的整体性相结合,奠定了我国国史的整体性历史学传统,成为尔后的国史撰修的规范性模式。”他认为,尽管在国史中存在着通史与断代史的分别,但并无碍于其整体性的拥有。我国地方志编纂由来已久,从早期的地记、图经到定型后的地方志书,其中最值得崇尚的仍然是带有贯通性的著述文献,即使续修志书,也大都要继承前代志书的精神余绪和篇秩安排,涉及建置沿革、舆地兴废、风俗变革、人事演变等事项,也都要有所赓续,有所延伸。尽管历来有“隔代修史,当代修志”的说法,也有“盛世修志”的观念,但地方志编纂的周期性诉求,甚至包括乱世钩沉历史文献的求真实录精神,也都是蔚成我国史志传统的重要特点。从地域空间、编写层级和致用功能上看,方志恐怕要低国史一个层次,减逊国史一个著述空间,甚至在资政、存史和教育之外,还有为更高层级的国史提供资料剪裁的使命,但是两者的整体性诉求和经世性原则是全然一致的。在他看来,章学诚方志学理论的整体性思想,正是在正史、典志体以及方志编纂整体性实践三者的基础上逐步形成的。诚如章氏《文史通义•方志立三书议》中所言,“凡欲经纪一方之文献,必立三家之学,而始可以通古人之遗意也。仿纪传正史之体而作志,仿律令典例之体而作掌故,仿文苑文征之体而作文征,三书相辅而行,阙一不可,合二为一,尤不可也。”佘树声认为,上述方志、掌故和文征,也就构成了章学诚的“三位一体”整体性理论框架。

佘树声高度概括了清代章学诚的地方志编纂经验,肯定了章氏《湖北三书》的结构模式,其中《湖北通志》74篇、《湖北掌故》66篇、《湖北文征》8篇,大抵就贯彻了这种“三位一体”的方志编纂学理论。较之清代学术界盛称的嘉庆《广西通志》所涉及4表、9略、2录、6列传等24篇结构模式,章学诚方志整体性理论的生动结构也就备见优势。与清代同时期的戴震、洪亮吉、孙星衍等考据派相比,章学诚的义理派编纂理念也有其较强的著述性。考据派重视地理沿革、山川脉络,而义理派强调历史书写,重视分类撰述,两者之间也存在着是否具备整体性思考的差异。⑦ 佘树声认为,“从特定的意义上看,章学诚的方志整体性理论同西方当代史学的整体性理论颇有近似之处。”在西方国家,“整体史”的概念是文艺复兴时期法国史学家拉•波普利尼埃尔(La Popelinière,1541—1608)第一个提出的。但使整体史成为西方当代史学中的强大的时代潮流,则应归功于吕西安·费弗尔(Lucien Febvre,1878—1956)。著名的法国年鉴派学者彻底冲毁了历史等于政治史的藩篱,开阔了历史学家的视野,拓宽了历史学的领域,使历史学家的双手伸到了构成人类历史的第一个曾未遗忘的角落和每一根细微的神经末梢中去,而章学诚强调“六经皆史”,亦即将一切经典文献都还原到历史研究的原料基础之上,这也就化腐为奇,化神为凡,显示了历史研究的无微空间和无量宇宙。当然,佘树声也从编纂体例角度比较了西方年鉴派和我国地方志编纂之间本质性的差异:“‘年鉴派’是以人为历史主体,方志是以文献资料为主体;‘年鉴派’是从动态中再现历史,方志是从静态中再现历史。”⑧

佘树声肯定了章学诚方志学理论应具有的资料客观性的方志编纂原则,认可其重视资料筛选、反对资料堆砌的思想观念,同时也称赞其十分重视主观精神的渗透作用的做法。章学诚在《方志辩体》中强调了方志编纂者的主体作用,同时还对编纂者的个人品质与能力提出了严格要求。章学诚在肯定唐代刘知几《史通》重视史才、史学、史识的基础上,进一步强调了“史德”的重要性。所谓“史德”,就是修史编志人员的用心所在。章学诚在《修志十议》中,提出了“三长(识足以断凡例,明足以决去取,公足以绝请托)”、“八忌(忌条例混乱,忌详略失体,忌偏向文辞,忌妆点名胜,忌擅翻旧案,忌浮记功绩,忌泥古不变,忌贪载传奇)”和“四雅(要简、要严、要核、要雅)”,也都是牵扯地方志编纂者主体性的一种标准要求。佘树声关于此一问题的学术探讨,有助于我们进一步深入挖掘和倡导地方志编纂中的主体性原则。

三、关于旧方志学的局限暨当代地方志编纂的多向度思维

如何强化马克思主义在新方志编纂学中的思想指导地位?这个学理性命题,其实也是贯彻落实马克思主义基本原理与中国具体实践、与中华优秀传统文化相结合的首要命题,更是提高当代地方志编纂的现实功能和文化内涵的重要命题。佘树声站在马克思主义的理论高度上对这一问题的深入思考,值得引起我们的重视。

佘树声指出,在我国古代历史编纂学体系中,地方志编纂占据着重要的地位。地方志编纂,恐怕在周代便已出现;“所谓方志,是相对于国史而言,国史与方志都是历史,都属于历史编纂学范围,只不过有编纂层次上的不同罢了。”经过历史的消长变化,“到宋明时期,我国方志编纂向着综合性道路发展,从而出现了我国方志编纂学的空前繁荣局面,带来了方志编纂学发展的新高潮。”清代,“是我国方志编纂学进入了一个获得更大发展的新时期,同时也是我国方志编纂学发展的全盛时代。”在此基础上,“才有可能产生代表我国旧方志学发展的最高水平的章学诚的方志学理论和方志编纂实践。”佘树声指出,“章学诚对方志学的主要贡献以及他的方志编纂基本特色,是将我国历史编纂中的‘纪传’‘编年’以及‘典’‘志’‘考’诸种形式熔为一炉,并且把它汇于方志的编纂实践之中,因而才能够将方志编纂学提高到一个新的历史高度上来。”佘树声指出,章学诚这一思想观念的确立,同我国近代启蒙主义思潮的出现相呼应,带有历史的创新属性,同时也突破了传统历史编纂学帝王谱系主宰下的政治史为主线的历史编纂框架,“在拓宽历史的视野和将历史学家的笔触伸向生活的更加广阔的领域上,是类似于法国启蒙主义思想家与历史学家《路易十四时代的历史》和《各国立国精神和礼俗》的作者伏尔泰(Voltaire,1694—1778),以及英国著名实证主义历史学家,主张将地理、气候、科技、食物、土壤、经济、政治、典制、法律、哲学、文学、艺术、宗教等纳入历史编纂学范畴的巴克尔(Barker,1821—1861);在重视历史的整体结构,同时又十分重视历史生活的细节,又类似法国现代‘年鉴派’。”“另外,在强调历史学家主体意识的作用与强调历史理论思维的重要性,反对把历史编纂变成单纯的史料堆砌上,就同现代史学意识更为接近了。”在这里,佘树声充分肯定了章学诚方志学理论与方志编纂实践向近代意义上的史学转化的成就,但也看到了中国古代方志编纂的历史局限,认为“从本质上和总体上看,它仍然未超越出封建史学的范畴,未能跨越封建史学的门槛。”与此同时,以梁启超为代表的我国资产阶级启蒙主义史学思潮,进一步否定了封建帝王史学体系和神学史学体系,这是一个巨大的历史进步,在他们的历史学和史学思想中包含着许多合理的科学内核,“然而,终因为它们的史学体系是建立在历史唯心主义世界观基础之上,也就使它在根本性质与根本立足点上,也还是非科学的。”佘树声指出,“后来的历史发展证明,我国方志编纂学理论及其实践科学化的历史任务既不可能在具有近代启蒙主义意识的章学诚手中实现,也不可能在我国资产阶级学者手中完成。由于社会主义在我国的胜利,由于马克思主义成为我们事业的指导思想,建立和发展社会主义的新方志学的历史任务,便历史地落在了我们的肩头。”⑨

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的理论基础,为我国当代新方志编纂学确立了卓具价值的思想指导原则。在这个问题上,佘树声尝试做了较为全面、系统而又概括的理论辨析。他认为,首先,历史唯物主义对新方志编纂学理论指导具有四项原则(关于现实生活的生产和再生产是历史过程中的决定因素的观点;关于社会存在决定社会意识的观点;关于生产关系与生产力相互矛盾、相互适应的观点;关于人民群众是历史创造者的观点),有鉴于此,就要在抓好生产力和生产工具介绍的同时,进一步做好人口编纂与人口发展的内在规律的研究,做好当代社会变革和社会发展的要素的编纂;要做好我国经济发展和社会进步的现实分析,做好社会形态的分析与研究;还要做好历史创造者全面、系统的记载,将历史记载的中心从帝王将相转移到普罗大众,注意在《人物志》中的“将居于各个结构层次和各个方面的那些贡献突出和有较大影响的杰出人才,按照编纂体例要求,分别入志”,这个观点无疑是正确的。其次,辩证唯物主义对新方志编纂学方法论的指导,也有四项原则(此即矛盾统一原则;矛盾双方决定与被决定关系原则;社会发展中的矛盾双方作用与反作用原则;社会发展中的各种因素交互作用的整体性原则),如此等等。立足于此,“我国的新方志编纂学,就不应该掩饰客观存在于社会各个方面的种种矛盾,而是要认识它,揭示它”;譬如“对1958年所发生的‘大跃进’及其消极后果的记述,对十年‘文化大革命’所带来的灾难性历史的记述,都属于社会主义发展进程中的曲折与倒退现象,因而是应该实事求是地进行记述的。”新方志编纂学既要继承传统的逻辑分类体系,更要强调其辩证发展和科学分类,正确认识社会矛盾中双方决定和被决定关系。同时还要“突破机械的和形而上学的决定论框框,在对资料和对社会研究的基础上更加自觉和更加自由地(对必然的认识)同时也更加实事求是地进行编纂实践。”

佘树声认为,新方志编纂实践在马克思主义史学理论发展上具有重要的现实意义。比较而言,与西方新史学或年鉴派相比,我国新方志编纂学具有不可替代的显著特点。就历史的整体性原则来看,年鉴派的最大特点是突破了19世纪西方实证主义史学“历史等于政治史”的藩篱,而将历史学领域延伸到构成人类历史内容的方方面面,而新方志编纂学的一个显著特点,则在于它所具有的鲜明的整体性质,它所涉及的自然、经济、政治、军事、文化、社会等专项部类和人物、事件、图表、概述、考辨、索引等通项部类,也都是本着无微不至、无远弗届的整体性原则来书写。就时序结构原则来看,年鉴派的代表人之一费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel,1902—1985)对整体史学编纂理论和编纂方法的最重要的发展,就在于将历史时间划分为长、中、短三级(三元)时序层次,而与历史在空间上的存在构成相互对应的结构关系。而“综观我国的新方志编纂,在体现自然环境与人的历史的与现实的存在关系上,在对待社会制度和社会事件所应占有的历史地位上,不仅呈现出了鲜明的结构层次性,而且得到了为‘年鉴派’的时序结构指引下的历史编纂实践所无法企及的高度。”佘树声认为,“作为‘年鉴派’史学实践方面的时序结构理论,在我们的新方志编纂学中已经是作为现实性的研究成果而存在着了。”就历史编纂的方法论来看,西方历史编纂强调历史的计量方法,而“历史的计量方法在我国的使用有着久远的历史传统,它在我国古代历史编纂学中占有着重要的地位。”在新方志编纂中,志书的经济部类也充盈着财政税收、金融保险、产业发展和人口变迁等各种统计数据,也都是用历史的计量方法来处理各类资料的典型例证。这是一方面。另一方面,辩证唯物主义和历史唯物主义关于历史整体的结构原理也是新方志编纂的科学依据。西方结构主义作为一种思想流派,以瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure 1857—1913)所著《普通语言学教程》为开端。第二次世界大战以后,比利时人类学家列维·斯特劳斯(Claude Levi-Strauss,1908-2009)出版有《结构人类学》等著作,遂使结构主义成为风靡一时的学术思想和方法论中的重要流派。佘树声指出,尽管马克思主义并不研究结构,但并非不提供结构模式。早在1859年1月马克思所著《〈政治经济学批判〉序言》中,便提出了社会结构的最初原理,此即由“社会关系的总和构成的社会的经济结构”,这是社会结构的物质基础,而在它的上面“竖立”着“法律的和政治的上层建筑”,以及与现实基础“相适应的”“一定的社会意识形式”。⑩ 马克思主义关于人类社会—历史整体结构原则的理论基础,涉及人对自然的关系和人对人的关系两个层次,而“对于历史编纂与新方志编纂来说,并不能把人类社会生活中的全部现象囊括无遗,诸如民俗礼仪、祀典、节庆、禁忌以及许许多多的社会生活传习和心理传习等等。它仅是一种社会中间性现象,可称为中性结构关系。既不能把它归入生产关系结构之内,也不能把它并入于上层建筑结构之内。但它的存在并不否定也不削弱人对自然的结构关系和基础对上层建筑关系的作为历史整体结构而存在的性质。它的存在是在不变更上述人对自然的结构关系和基础对上层建筑结构关系的前提下,既同人对自然关系结构,又同基础对上层建筑关系结构在交互作用的基础上,共同构成三维多向度的社会结构,即社会—历史整体结构。正是由于这种三维多向度结构的存在,才能有可能将社会—历史的整体性完整而充分地显示出来,这就是马克思主义历史编纂学应该遵循的结构原则,也是新方志编纂实践应该遵循的原则。”(11)

四、从新方志编纂学理念出发辩析重大事件入志问题

就传统历史编纂而言,方志与国史、通史有别,别在规格、层次和记注范围等空间结构方面;方志有会通和断代之别,别在古往今来、纵横交错的时序结构方面;方志有专志和方志之别,别在行业属性和区域属性涉及的时空贯通方面;方志有简志、繁志之别,别在字数多寡,也别在用语繁简;方志有叙事、写人和记地、载文之别,别在是以人系事还是以事系人为重心;方志有自然、经济、政治、军事、文化和社会等不同部类,其中既有交叉错落的方面,又有彼此差异和互动联系的方面。我国古代有“左史记言,右史记行”的不同,但左右史的分工互补,才是设置历史职官的关键所在。所有这一切历史编纂观念,最核心的还在于当代重大事件,特别是那些影响深远的重大事件的入志问题。

就重大事件的分类而言,既有重大政事、军事和经济事件,也有司法案件、公共事件和重大灾害事件等等。佘树声说,“对历史或现实发生的事件作出真实的记载,是我国史学的优良传统,它远在我国殷商时代的甲骨契刻中就已存在了。我国古代第一部史学著作记载鲁国历史的《春秋》,是孔子以世人的身份重新加以整理编纂的。”孔子强调“述而不作”,表明了记载的真实性和客观性,但在书写技巧上,又采取为亲者讳、为尊者讳、为贤者讳的笔法,也就突显了历史叙事和事实摹写上的主体选择。佘树声指出,“春秋时代所奠定的真实记载历史这一优良传统的本质,即是在具体的历史编纂实践中,历史学家的主观精神信念被融解于客观的历史记载中去了,这就是孔子的‘述而不作’与‘毋意’、‘毋我’的历史编纂原则之真谛所在。”从历史编纂学角度来看,全面、系统、真实地记载若干重大历史事件,显然是最佳的记载方式。

就方志编纂传统而言,尽管在不同的历史时期,国史和方志有所分工,有所侧重,但在记载原则和求真理念上,在承载意识形态的政治立场上,两者具有共同的话语空间。殷周时期,有甲骨契刻、金石文字所著录的历史真实;在春秋战国时期,又有国别方志(如晋国的《乘》、楚国的《梼杌》、秦国的《记》)的不同,这些国别史志也是大一统王朝实现统一管理的重要鉴戒。“秦汉中央专制制度建立之后,适应全国政治、经济、军事所具有的统一性这一新形势和新特点,国史(如《史记》与《汉书》)取得了支配的地位,并成为支配的史学编纂形式,春秋时期各国的《春秋》(地方志)由于失去了存在的基础而消失了。”在这里,佘树声将《春秋》也视为相对意义上的地方志,强调这一编年体著述在叙事上的区域属性,也是言之有理。佘树声指出,“从历史唯物主义传统上看,资料的真实是就某件具体资料的真实性而言,这种资料的真实性无疑是历史记述基础的基础,或者称原始基础。”“但资料的真实性只是使记述的历史具有真实性的原始基础,历史的真实性不仅仅是原始资料的真实性,原始资料的真实性只是历史真实性的基础性的或初级层次,而如何更深刻地认识资料的真实性以及如何通过历史编纂者的主观精神活动而建构起更高层次的历史真实性或真实的历史来,这就需要一个对原始资料进行分析综合、推理判断等环节所联结起来的逻辑思维(思辨)过程。”(12)

以当代地方志编纂是否应该记载重大历史事件为例。自从上世纪70年代末开始,我国开展的两轮修志过程中,就始终存在着一个重大历史事件如何记载的问题。尤其是在20世纪后期中国社会变革过程中出现了一系列重大历史事件,究竟如何写、如何写好这些自然、经济、政治、军事、文化和社会事件,仍然需要从历史编纂学的传统中寻找答案。在我国传统历史编纂中,历来重视编年体、纪传体、纪事本末体、典志体等整体叙事,人物角度、制度角度、文献角度和区域角度,都是记载反映重大历史事件的必要摹写视角,而在某个特定区域或行业的社会记忆中,也能够发挥其管窥蠡测的作用。围绕历次政治运动的记载,究竟宜粗还是宜细,宜详还是宜略,集中还是分解,都是具体记载手段而非记载目的。在资料蒐集上,是如实去写还是隐晦曲折,是深度发掘还是敷衍塞责,也都影响到方志编纂能否实现逻辑思维上的质的跃升,从而在辨析原始资料的基础上获得历史的真实。将一切重大历史事件均投放在历史的发展脉络中,通过历史的规律性判断和循环性发展来进行精准叙事,必将化矛盾于无形,屏尖锐于平和,从而使资料的真实性转化为历史的真实性,让读者从中汲取历史的智慧,采撷有益的资讯,展开科学的研究。

五、地域文化是蔚成新方志编纂学理论的重要思想滋养

有学者指出,“历史上有许多伟人和学者,都是生活坎坷,历经磨难,才创造出充满激情、永垂不朽的名著。佘树声之所以在诸多领域取得突出的学术成就,除了他的勤勉和不懈追求外,还有一个非常重要的因素,这就是他那坎坷不平的人生经历。佘树声大胆地把哲学的思辨,引进到史学理论的研究之中,从而使得他的探索更加深刻、精辟,闪烁出独具特色的诱人魅力。”(13)需要强调的是,佘树声早年受到徽州学风的影响,具有视野宽宏、视点高岸的特点,但因长期生活在陕西关中,又接受了关学学风的洗礼。在新方志编纂理论研究方面,他更是将哲学思辨和史学思维引入其中,从而形成了卓具特色的理论观念。

在学术道路上,佘树声的学术历程也不同凡响。谈及阅读问题,佘树声一贯强调视野要宽宏,善于阅读历代名人名著。特别是在岑寂了二十余年后,刚被分配到陕西省社会科学院历史研究所,即“选择距离现实较远的先秦史学科作研究领域”。为此“开始了对《马克思恩格斯全集》和《十三经》两部经典的系统性研读”,恰恰是这一貌似有距离的观照方式,促使他跃升到当代中国历史理论的前沿地带,尤其是关于东方“亚细亚生产方式”原始社会说的学术探索,在宏观历史研究中具有一席之地。关于历史的宏观研究中历史发展规律、历史认识的主客体关系与东方学:亚细亚生产方式等重大命题的深入探究,也都蔚成了他的卓具个性的学术风格;他关于方志编纂学的理论思考,更是站在历史思维、理论分析和编纂实践三个基点之上,既钩沉了中国历史传统,又将其与西方史学传统相照应,从而提出了新方志编纂学的历史前提和社会基础。

在结合现实方面,佘树声不但注意到现实社会问题的研究,而且深入到中外历史的纵深进行比较,提出了一系列令人振聋发聩的思想观点。他思翔远古,却立足脚下,密切关注中国社会的历史演变。在弘扬祖国优秀历史文化方面,佘树声主张“用开放与发展的观点看待祖国历史文化”;(14)涉及史志关系和史志源流,他坚持将辨章学术与追溯源流相结合,强调了历史性与逻辑性的统一。与此同时,他还强调地域文化的具体影响。2000年,他撰文推动陕西地域文化学科——“秦学”研究,认为“陕西古代文化同我国整体文化之间存在着同一性与差异性两种性质的关系,这两种关系的本身又是一个统一性的整合体”。他说,两者具有重叠、相交、相切、相距(包括相斥)等四种关系形式,而作为陕西古代文化承担者主体的陕人精神,“在周、秦、汉、唐时代曾是最具创造性、最具进取性和最具活力的精神”。宋元以降,随着帝都的迁移,“陕人精神死矣。这是历史的悲剧,更是陕人的悲剧。”尽管他还钩沉了“陕西古代政治文化的历史积淀”,但这个分析和思辨既是一个警惕、一个惊醒,更是一个震撼和一个鼓呼。

关于陕西地域文化的深入研究与思考,佘树声主要集中在对历代关学思潮和关学学风的认识方面。在回答如何评价关学,如何将关学同建构有区域特色的陕西精神、陕西风格相结合问题时,佘树声指出,“关学的奠基人是张载,关学是诞生于宋代的理学带有地域性的特点的重要派别。”而“张载关学是在理学的统一性的本质的规定下,将被高扬了的主体精神同现实有机地结合了起来。最能集中体现张载哲学本质和哲学的特殊性的,是这样著名的一节话语,他是这样讲的:‘为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。’”(15)佘树声认为,这一思想观念的确立,当然是“由于张载的脚跟是立于现实之中,故他关于解放农民土地问题的思想,以及他的卫边思想等,都带有现实实际的印记。”在反思这一观点的同时,佘树声也提出了历史诘问,他主张“天地本有心,何劳君帮衬。生民自主命,不求人外人。绝学当析辩,智慧后朣朦。太平苍生开,何须救主为”,从而将关学中的人文精神推进到近代民主主义的启蒙思想高地。

佘树声既是当代马克思主义历史学家,同时也是具有独立精神的思想家。他在研究中外历史理论的基础上,对于旧、新方志编纂学做了深入的研究与思考,尽管他并未直接参与地方志编纂,但他通过地方志审稿所提炼、所萃取的新方志编纂学理论,仍然值得我们重视。在他看来,地方志编纂首先要注意宏观视角、中观视角和微观视角相结合,正确运用马克思主义历史理论来指导整个编纂过程,切实做到将马克思主义原理与中国具体实践、与中华传统文化相结合,从而获得正确的历史结论;其次,地方志编纂虽则属于传统历史编纂的一部分,但在当代哲学社会科学体系中,它在区域叙事和行业叙事上又有不可忽视的独立性。从本质和总体上看,章学诚的方志学理论仍然属于封建史学范畴,较之西方年鉴派史学具有整体性强的特征,但其民主主义内蕴仍然处于思想启蒙状态;第三,马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义理论基础,为当代新方志编纂学确立了卓具价值的思想指导原则,对于这一原则的具体贯彻仍然有诸多具体命题值得探讨;第四,就地方志编纂而言,重大历史事件入志应该不成问题,真正构成问题的恰恰是如何记、如何记好的问题;第五,地域文化是蔚成新方志编纂学理论特色的重要思想滋养。对于以理学为内蕴的关中地域文化的认识,要放在中华优秀历史文化的整体中来认识,地域文化与地方志编纂相结合也是马克思主义原理与中华优秀传统文化相结合具体表现。关于佘树声有关方志编纂学的理论思考,仍然有进一步研究与探索的必要。

注释:

①佘树声:《广义历史文化学辨析•历史学卷》代序,题为《崎岖的人生历程,无愧的学术奉献——访著名历史学家佘树声先生》,刊于《陕西社科名家风采》,陕西人民出版社,2011年。

② 蒋大椿:《宏观历史研究的可喜收获:读佘树声的〈历史哲学〉》,原刊于《人民日报》1988年12月23日。

③张世民:《知名史学家佘树声先生纵论 历史研究和地方志的关系》,原刊于《陕西地方志》2008年第1期。参见佘树声:《广义历史文化学辨析•历史学卷》附录,陕西出版传媒集团陕西科学技术出版社2014年11月。

④ 据金文专家吴镇锋先生考证,见诸战国中期中山王壶中有“志”字,原句是“贾竭志尽忠”,“志”的愿意是诚心。“贾”是中山王的大臣。再则就是越王朱句钟有“志燮辅诸侯”,“志”字借为誌字,用为记载。其他金文中就没有志字了。

⑤ 佘树声:《中国古代历史认知模式的坯蘖》,引自《广义历史文化学辨析•历史学卷》,陕西出版传媒集团陕西科学技术出版社2014年11月。

⑥ 佘树声:《史记:中国历史意识与历史编纂模式的奠立》,引自《广义历史文化学辨析•历史学卷》,陕西出版传媒集团陕西科学技术出版社2014年11月。

⑦ 张世民:《方志学散论》,陕西出版集团陕西人民出版社,2012年11月。就中对清代孙星衍《三水县志》、洪亮吉《淳化县志》、蒋骐昌《醴泉县志》等考据派志书有过点评。

⑧ 佘树声:《章学诚的方志学理论》,引自《广义历史文化学辨析•历史学卷》,陕西出版传媒集团陕西科学技术出版社,2014年11月。

⑨ 佘树声:《马克思主义在新方志编纂学中的指导地位——方志编纂的多向度思维》,引自《广义历史文化学辨析•历史学卷》,陕西出版传媒集团陕西科学技术出版社,2014年11月。

⑩ 《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年第1版第2卷第82页。

(11)佘树声:《马克思主义在新方志编纂学中的指导地位——方志编纂的多向度思维》,引自《广义历史文化学辨析•历史学卷》,陕西出版传媒集团陕西科学技术出版社,2014年11月。

(12)佘树声:《从史学编纂的三种传统看“文化大革命”是否应当入志》,引自《广义历史文化学辨析•历史学卷》,陕西出版传媒集团陕西科学技术出版社,2014年11月。

(13)佘树声:《广义历史文化学辨析•历史学卷》代序,题为《崎岖的人生历程,无愧的学术奉献——访著名历史学家佘树声先生》,刊于《陕西社科名家风采》,陕西人民出版社,2011年。

(14)《历史学者的回答——佘树声就弘扬历史文化问题答记者问》,原载于《陕西日报》1993年8月20日。

(15)《知名史学家佘树声先生纵论历史研究和地方志的关系》,原刊于《陕西地方志》2008年第1期。

来源:新越绝书

作者:张世民(陕西泾阳人,长期从事史学理论、方志学理论与地方志编审、民俗学研究。中国地方志学会学术委员、陕西省地方志办公室原二级巡视员、陕西省社会科学界联合会特聘研究员、浙江省方志文化研究传承协同创新中心特聘研究员)