古井 古树 古城墙

西昌,古称邛都,是一座具有两千多年历史的文化古城,南方丝绸之路上的一大古镇,地处西南边陲,川滇咽喉要冲,是历史建治之地。自秦汉始,历代政权均在此建立过郡、州、司、府,委派过官吏。汉元鼎六年(前111),武帝遣司马相如为使,建邛都(今西昌)。

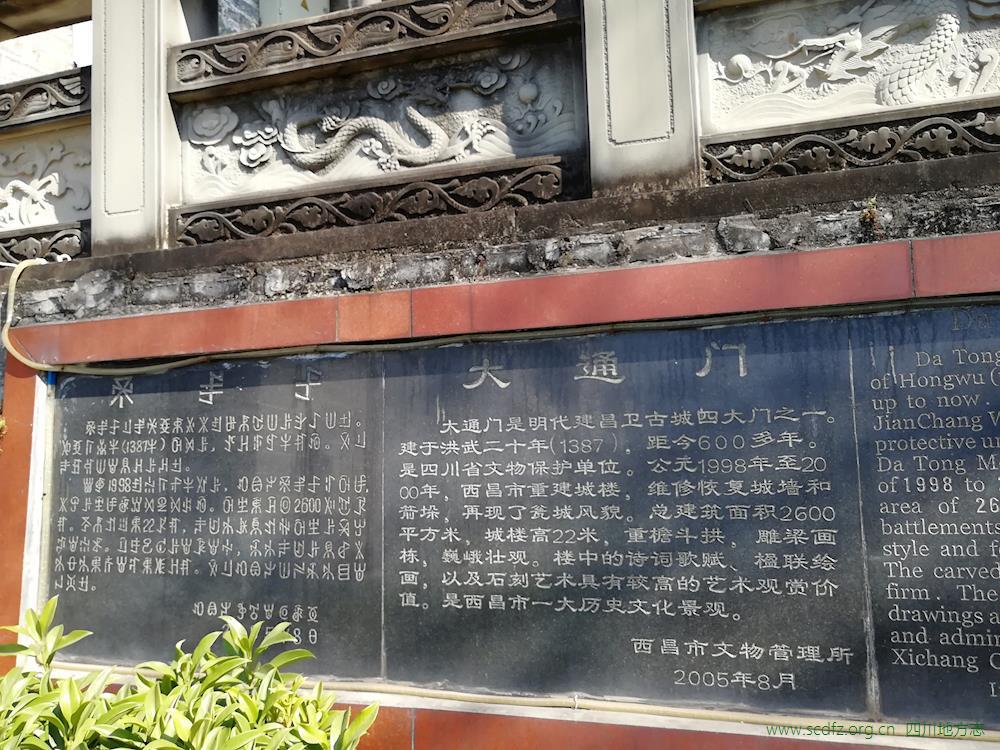

西昌迄今保存着汉唐明清以来的古城建筑,城内文物古迹丰富,明代大通门、安定门雄伟壮观,古城古巷、民居民院别具特色。

古城古韵,西昌历经千年的地理坐标

西昌古城位于西昌市区东北部,北高南低。古城为型扇,白塔为扇柄,城内有九街十八巷。由城内北街、南街、涌泉街、府街、仓街和城外的西街、河东街、鱼市街等组成。四牌楼居城中心。街道路面皆以石头铺就,中间是石板,两侧为小石。

历史上,司马相如、司马迁、诸葛亮、忽必烈、马可波罗、石达开等名人都在西昌居住过。迄今,孔明寨、蒋介石“特宅”等历史遗迹依然存在。

这里的每一条老街,每一座旧庙,每一棵古树,每一块石碑,都像年轮一样,记录了古城的发展变化。走进它,就会发现,这座古城时刻讲述着历经沧桑的往日时光。

时至今日,西昌老城的街道仍保持着明代布局,即以四牌楼为中心,向四方辐射,其北称北街,其南称南街,其西为仓街,其东为府街,四条街道呈“十”字形交叉而建,是当年西昌古城的主要街道。现存北城墙和西城墙,总长2400米,占地面积约为130万平方米。

古城为砖石建筑,开四门,北为建平门,南为大通门,东为安定门,西为宁远门。南北东西相互对称。几处古城门于明洪武二十年(1387)建成,建成后,经历了无数次战争、洪水、地震等天灾人祸,西门因此而毁,其余三门现在依然保存完好。

明城建成后直至20世纪50年代的数百年间,城内路、道设置没有大的变动,古城内的街、巷基本保留初建时的原貌,南街亦然。

大通楼毁了又建,建了又毁,屡毁屡建,历尽风雨沧桑。1998年再次重建,重建后的大通楼占地面积2800平方米,楼高23米,大致保持了明代的建筑风格,复原了明代砖石城墙,还原瓮城,成为西昌一大历史文化景观。

大通楼高高地耸立在古老厚重的明代城墙上,城墙上树根盘绕、青苔丛生,显示出墙体的苍老与古朴。墙上有几十棵黄葛树,根一簇一簇地盘在砖上,枝条弯弯曲曲,参差交错,有的还伸到远处的砖缝里。根千姿百态,被称为古城墙上的“根雕”,古树默默地扎根城墙上,注视着古城的变化,讲述着历史的故事。

从南门城墙边上的涌泉街,一条小巷通往东门,这条街的地名是因街上泉水得名,沿用至今。

以西昌古城的城址、城门、寺庙、祠堂、牌坊、照壁、土司府等建筑物取名的老巷子有8条:土城巷、土司巷、老西门巷、石牌坊巷、玉壁巷、火神巷、太子巷、迎春巷。

以姓氏取名或是以姓氏祠堂、姓氏住宅、姓氏碾房取名的老巷子有13条,如:黄家巷、晏家巷、陶家祠巷、杨家碾巷、张家屯巷……

以巷内旧时驻军和现今单位取名的老巷子有8条,如:老统部巷、左营巷、后营巷、中营巷、农科巷……

以河流、水井、树木、桥梁等取名的老巷子有14条,如:上马水河巷、马石桥巷、龙泉巷、梨园巷……

以方位、地名、美好意愿等取名的老巷子有7条,如:三岔口西巷、老山场坝巷、吉羊巷、建宁巷……

以其功能取名的老巷子有3条:通海巷、打铁巷、农贸巷。

至今蜿蜒于城区的老巷子,忠诚地见证着历史。“土城巷”,珍藏着西昌土城于唐代建城的故事;“吉羊巷”,珍藏着建于明万历二年(1574)的清真寺的故事;“老统部巷”“后营巷”“左营巷”,珍藏着清代驻军的故事……

过去,井是人们生活中不可缺少的物资,一切生活用水都靠井水。西昌古城内共有8口井,有的至今仍然使用。如今,科学技术发展进步,水利系统逐渐发达,井就成了人们身边闲置的产物。

随着历史变迁,西昌老城区的古井成了一个见证城市发展的标志。

南街,承载无数人记忆的老街

南街,一条汇聚老西昌人点点滴滴记忆的老街,即便是在饱经风霜后的今天,依旧熙熙攘攘,从早到晚,川流不息,热闹非凡,陈旧但鳞次栉比的店铺,多数是两层的木架瓦房或平房,依然保持着昔日西昌城的风貌。

据《西昌史话》记载,旧时,建昌城内的南、北两街为主要商贸街区(清中期后,北街商贸逐渐凋零并下移至西街),贸易的商品多为银铃、锡锭、金银饰品、铜器、生丝、白蜡、药材、裘皮等。街道两旁居舍多为一楼一底的两层小楼,青瓦屋面,飞檐斗拱,雕窗排扇。底楼临街辟为商业铺面,可拆卸的木质门板,便于拆下时敞亮铺面,开展经营。楼上的厢房或作商贸经营的高级“雅室”(茶楼、餐馆),或为主人的内室寝居,别具风情,格外雅致。城内街道路面以石板铺砌,干净气派。伴随岁月的流逝,街道上的石板已经逐渐破损,至20世纪六、七十年代时,全部改筑为水泥路面。

斗转星移,岁月更替。随着新城的发展,老街似乎赶不上时代的脚步,可南街从未没落。它摇身一变,以另一种方式进入时尚的行列。

如今,走进南街,你会在街口看到指引方向的时尚指示牌,这里有规范的菜市场,这里的“蜘蛛网”电线、电网再也不见……这里变得更年轻、更有活力、更能体现西昌的老城之美。

西街,古城记忆里的“繁华商业街”

西街位于大通门以外,即明代建昌城外南面的一条古老街道。据《元和郡县图志》记载,在唐代确实构筑了城池,即巂州城,西街就是唐代嶲州城的西街。它与河东街隔水相望,一东一西,横穿嶲州城东西主要街道。两街之间架一座桥,取名曰“大通桥”。

清乾隆三十三年(1768),西昌籍举人杨学述在他的建昌竹枝词中写道:“人烟辐辏货堆排,填满东西两道街。高唱一声桥上去,卖花童子着花鞋。”将当时西街和东街人头攒动、商品充足、车水马龙的繁华景象作了最生动的描写,更有卖花儿童脚穿绣花鞋,提着花篮,穿梭于人群中,一声声清脆的叫卖声,尤如一幅栩栩如生的风俗画。

乾隆晚期,“湖广填四川”运动再掀热潮,一批湖广、江南、川陕、云南商贾先后在西街落户,营销茶叶、盐、丝绸、棉布、瓷器等。同时还将西昌的羊皮、生丝、药材、生漆、蜡虫、板材等土特产品运往大江南北,生意做得红红火火。

富而兴礼,富而思乐,西街的居民慢慢富裕起来,于是在西街附近,江南人建五显庙,广东人建南华宫,福建人建天上宫(今市二小),成都人建川主庙(今市工商局宿舍)。

然而,好景不长。清道光三十年(1850)八月初七夜,西昌发生大地震,西街的房屋一夜之间垮塌殆尽,居民死伤无数。清同治十年(1871),太平军试图从马水河街进兵入城,火烧了下西街。

民国二十四年(1935)五月,驻昌国民党川康边防军司令刘元璋为了阻截红军入城,下令放火将西街、东街和鱼市街烧成一片火海。大火烧了整整三天三夜,西街数百年胜迹化成瓦砾残砖。

之后不到十年的时间里,一幢幢阁楼又奇迹般在西街废墟上拔地而起,各类店铺陆续挂牌,“德利商号”“承继祥药房”“兴昌钱庄”“汤家马店”“祥发马店”“忙里闲茶园”“又一村茶楼”“小桃园书店”“壁生辉字庄”等商铺兴起。

解放前,西昌商业街从现在的四牌楼扩展到了城门外。据《西昌史话》记载,旧时的西街不分上下段,直到20世纪20年代末,西昌地方官员为庆祝国民革命军北伐胜利,拆毁城西一段城墙修建“凯旋门”(即今大巷口),将西街和顺城街一分为二,始形成如今的上、下西街和上、下顺城街。

时至今日,走进这条街道,北边是重楼飞檐的仿古建筑,整洁且古风习习;南边是20世纪三、四十年代的木板木柱瓦顶房和80年代的钢筋混凝土楼房交织一起,陈旧杂琐却民风淳厚。

沿街的洋楼下仍摆放着农具、土陶、草药、篾席、草烟、古董、年画、手工艺品等传统商品,这些小摊主在固守着最后的阵地,维系着西街的记忆。

这里可以找到一位外地人想要的“惊喜”,包括彝族服饰、南红玛瑙、古玩、春联、福字、门画、灯笼、中国结等,每个角落都充斥着记忆。

涌泉街,西昌慢生活的最佳选择

涌泉街自北向南,在老城区内划出一条优美的弧线。这条街道,见证了老城区的布局与格调,它并没有形成繁华的商业格局,也没有喧嚣嘈杂来往的人群,只有一些小楼房、老土屋、旧木宅互相交织,形成一幅幅老照片似的画面,安静地在时光一隅,慢慢悠悠而缱绻依依地经历着人间岁月。这是西昌最值得品味的一条街道,走进去,会感觉时光突然静止,仿佛穿梭过记忆的层叠和游历的沧桑,回到一种安详而从容的质朴。

据《西昌史话》记载,顺南面城墙而建的涌泉街,毗邻东河,地下水源十分丰富,随地掘井,盈丈即成。其井水清澈可鉴,水质甘洌爽口,为水中上品。其中一井名曰“豆芽井”,街内居民多喜用井中之水生、发豆芽,故名。用豆芽井中之水生发的豆芽,特别白、胖、脆、嫩,广受城内民众喜欢。旧时西昌民间有一俗语“涌泉街的豆芽—又白又嫩”便是缘此而来。官府为满足当时城中居民日益增多的用水需求,在街外城墙处辟渠,引东河水入城。随渠中之流水滔滔,街中诸井井水也随流涌动,恍如泉涌,街名因之被称为“涌泉街”。

据民间老人的说法,这“涌泉街”则有另一种渊源。过去,这条街突然有一股泉水从地底冒出来,周围居民深挖后围石成井,井水一年四季不枯不溢,使得老城区在以前的农耕时代也不会缺水喝。加上几条大大小小的排水沟,曲折拐弯地在老巷子里穿流,因此得名“涌泉街”,此泉水清澈甘甜,为大家所喜爱。这两种说法其实都有异曲同工之处,无论怎样的来源,涌泉街应是与水有关的。

涌泉街内有几条巷子,名为吉羊巷、左营巷、玉壁巷、四沟坝等。这些巷子纵横交错,曲曲弯弯地延展着生活的路径。可谓是小巷深深,安静流淌。其中,吉羊巷里有一座建于清光绪二十五年(1899)的清真古寺,寺里有一棵葱郁的古柏,从一座房屋的屋顶穿出,继而浓荫庇护于寺。也有着一两棵极为点缀画面的大柳树,还有丛丛簇簇在院墙宅门之上盛开的鲜艳的三角梅以及其它的花儿植物,使得这片老城区的民居民宅颇具怀想与观瞻的妙韵。尽管这些巷子里来往的人影有些稀疏,在其中穿行也略显寂寥,但巷回路转的光影,却透出深深小巷在岁月流转里烙下的无数怀旧的印痕,渲染出在心境上抚琴而吟的旋律。

安于小城,向好而生,是美好“慢生活”最佳的诠释。从东门城门洞往西走,便进入涌泉街。相比南街和西街的热闹,老城的涌泉街显得清冷而笃定。确切地说,它就是一条老巷子,与人气无关,是老城人们居住之地。没有人气旺铺,只有做豆腐的机器、运米粉的小推车以及那口孕育了一代代人的豆芽井。没有逛街的行人和嘈杂的人声,只有偶尔出现零星几个准备出门或者刚好回家的人影。

涌泉街靠东的一头,房屋年久失修,墙壁上,泛黄的石膏层脱落后留下裸露的鹅卵石。看惯了装饰精致、打磨光滑的高楼大厦,加上现在多元的审美眼光,这样斑驳的场景仍可称其为美。古老的门牌上“平安家庭”的字样依稀可辨。

透过门缝还可以看见老式楼房前向前延伸的长巷和阳台上晾着衣物;门前的小沟里零星地落了几朵黄色的小花,顺着花落的位置,一簇不安分的三角梅伸出墙外,沿墙壁垂下,被阳光照得透亮。

河东街,住着一位“河东长官司”

河东街(即东街),是与西街相对应的一条古老街道,它的历史跟西街一样久远。由于明代洪武年间“河东长官司”衙门建于此,因而多数人不再称“东街”,而称“河东街”。

旧时,东、西、南、北四条街是西昌古城的主要街道,其中只有南街和北街在城内,东街和西街则在城外。东街在东河东侧,是从县城去东乡(指川兴、大兴、高枧几个乡镇)的主要通道。20世纪50年代中期,在西昭公路没有修通之前,从川兴进城,依次要经过小街子、大坟堆、黑泥井、高枧槽、段家街、东街,然后踏上由几根圆木搭成的木桥过东河,再上石码子,经过城门洞(大通门)进入南街或顺城街。

“河东街”的来源还有另一个原因,那就是它的地理位置在东河以东。东河之水由北向南将嶲州城分为东西两部分,河西是都督府、县衙政府机关、驻军和集市街道。这里有无数的院落、商号、楼阁、佛寺、道观和园林。

位于河东的河东街、段家街、通海巷、鱼市街、迎春巷是唐代的名称。虽说这些街巷不见轩敞高大的楼阁,但每一条街巷都有它耐人寻味的典故或趣闻。河东街与城西的西街隔河相望,一东一西。河上建一廊桥(明清时称大通桥)将河东街与西街相连接,构成嶲州城的南北中轴线,是嶲州城最繁华的街区。

这里住着一位“河东长官司”,他是元代以来凉山地区实行土司制后最大的土司。元代名“罗罗斯宣慰司”,明代以后称“河东长官司”,由于其土职都是由安氏世袭,故民间又多称其为“安土司”。

“河东长官司”衙门座落在河东街土司巷内,坐北向南,庭院式建筑,由大门、二门、厢房和正厅构成,占地面积4至5亩。大门、二门和厢房早年被毁,所幸正厅保存至今。

眼下,河东片区正在如火如荼地进行旧城改造。有人说,河东街是很多老西昌人心中永远无法抹去的历史印记,是更多新西昌人眼中追逐宜居环境的现实期盼。

(作者:王维华,作者单位:凉山日报社,原载《巴蜀史志》,总第216期)

用户登录

还没有账号?

立即注册