听老街里穿透历史的“吆喝”——走在恩阳歇一脚

“早晚都是恩阳河,走在恩阳歇一脚,买不到的买得到,卖不脱的卖得脱。”老百姓口口相传的顺口溜,说的就是位于巴中西南部的恩阳古镇。这座大巴山怀抱的古镇,素有“小上海”“川北明珠”的美誉。恩阳河和之字河交汇进入嘉陵江,让恩阳古镇成为川东北重要的水码头。同时,恩阳古镇又是米仓古道上的重要节点。如今的恩阳古镇已褪去繁华,更像世外桃源,历经千年,依然保留古朴的容颜。

水路码头 曾是川东北交通枢纽

因水而生、因道繁荣的恩阳古镇,在明清时期曾是川东北重要的水码头,最大的物资集散地,流淌的河水见证了它曾经的辉煌。

从恩阳古镇游客中心沿小路向下走至之字河畔,眼前便是一座青石铺就的小桥。这座建于清朝中期的起凤桥,桥面很窄,只容得下两三人。正值汛期,水位快贴近桥面。河两岸冷冷清清,偶有看到在河边洗衣服的老人。

建于清朝中期的恩阳起凤桥(供图:恩阳区档案史志局)

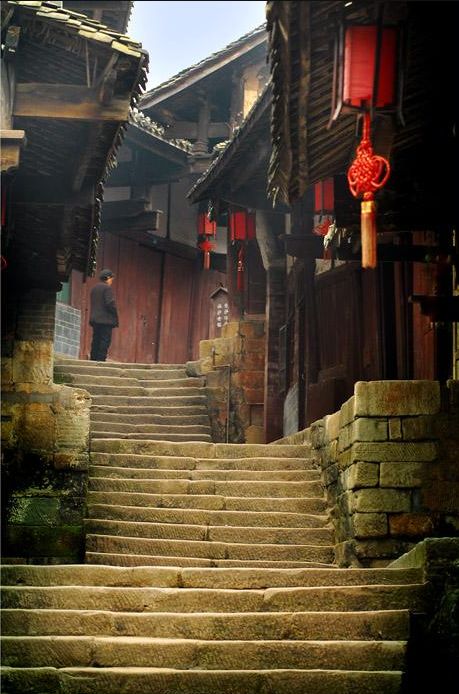

跨过起凤桥,拾级而上,眼前的景象让人有种穿越的错觉:高高低低的石阶,整齐划一的青石板路面,延伸出墙面的骑门柜台,低矮的房檐和长长的绣楼……仿佛时间不曾在这里留下痕迹。河边的茶馆,是古镇居民聚集地之一,从谈天说地中,方能感受古镇如今的烟火气。

恩阳在南朝梁武帝普通六年(公元525年)始置义阳郡,同置义阳县,郡县同治。在同一时期设郡建县,说明它的商贸和地理位置非常重要,也证明那个时候古镇已经非常繁荣了。经过清朝“湖广填四川”后,恩阳更是商贾云集,大量物资在此汇集交流,船运业兴旺,场镇繁荣。据史载,明清时期,恩阳古镇内常住人口1万人,并常有3000多商人往来于此。

当时的水码头,可谓是‘日看千人拱手,夜看万点灯火’。历史上,恩阳水运相当发达,上通南江,下至重庆,常有几百只商船在恩阳河岸停靠。恩阳之前还成立了木船运输合作社,最高峰有400多个船夫。3吨以下的小船,有一个船夫;3吨至5吨配两个;5吨至10吨配3个。因为过去对外交通主要靠水运,几个恩阳的大商人甚至定居重庆,他们拥有几十条船,上下发货。

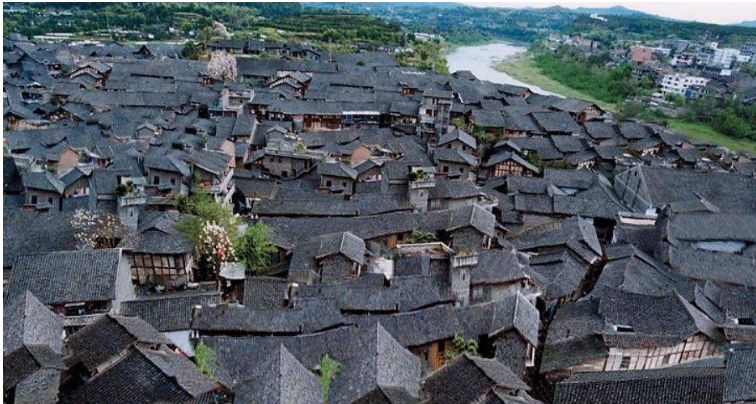

恩阳古镇(图片来自网络)

除了水码头,恩阳古镇还是米仓古道的重要节点。过去有句话叫‘汉中好挣钱,一去七八年’。过去“巴山背二哥”把布匹从这里背到汉中去卖,要翻过米仓山,走得很艰难。南部产盐,川东北都吃南部的盐,也是背到恩阳来卖。

据《巴中县志》记载,大巴山的银耳、木耳、药材、皮毛、蚕丝、棉花、木材、煤焦、钢铁、小五金等,经恩阳运往重庆,另一方面,本地以及从南部、重庆运来的工业品、海产品等则经恩阳再销往甘陕。工业重要原料桐油,经恩阳运抵重庆,通过水运甚至销售到东南亚。

上世纪60年代,古镇依然保留着水运,直到上世纪90年代,因公路运输便利水运才结束。

街道布局 承载繁盛一时的商业文化

恩阳古镇历史上最辉煌时有37条古街,至今保存完好的还有9条街以及传统的街市格局。油坊街、姜市街、鸡神楼街……至今沿用的街名,让人似乎听到昔日的吆喝声。

恩阳古镇现存正街(分上正街和下正街)、大石坎街、回龙街三条主街,28条小巷。从起凤桥上来,便到达上正街,两侧有茶馆、小卖部、餐馆、大院等等。历史上,米仓道就是穿过这条街。

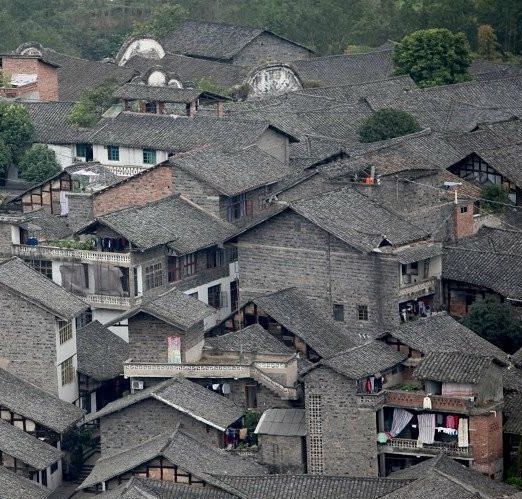

古镇老街(恩阳古镇管委会供图)

细致的街道布局,让这座小镇的“买卖”井然有序,这一点从街名可窥一二。例如,米市街是交易粮食的,陶市街是卖陶瓷的,姜市街是买卖姜的……

如今,临河的油坊街,是古镇最热闹的古街之一,老百姓很爱在河边喝茶打牌。

古代恩阳人非常注重诚信交易。在鸡神楼街的院坝,过去是棉花、棉线交易的地方。在院坝旁有座木楼,最下面供了一个很大的鸡神木雕。鸡神旁有个机关,如果触动机关,鸡神两个翅膀就合起来,会让人觉得害怕。过去,有些商人在棉花里面装石头、沙子欺骗消费者,被发现后,就会被带来这里受惩罚。

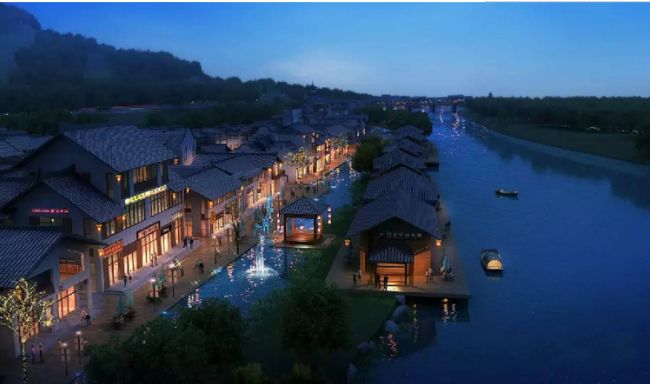

恩阳古镇文化商业街(图片来自网络)

在贸易繁荣的时代,恩阳古镇的印花被、铁器、竹编等非常受欢迎。如今古镇的街上,还能看到卖竹编、铁器等的店铺。

王氏铁货铺是镇上的一家老店,64岁的老板王代富经营这家店铺已经24年。店里紧凑地摆放着造型各异的铁器,有牛毛梳、老鼠夹、锅铲等等。一位游客路过此店,就像发现了宝藏一般,端起相机“咔咔咔”按下快门。店里许多铁器,生活在都市里的人多半叫不出名字。王代富拿起一把有三叉的铁器,说这叫“拦抓”,用于打捞河里的树叶和漂浮物。不过现在这些都快要失传了,会打铁的人也很少了。很多人都觉得,经营铁货铺并不是一件好营生,子女都在成都,他们做这些干啥哦?累人得很!

红色遗址让古镇添了几多庄严

1933年至1935年,中国工农红军第四方面军在恩阳设置前总指挥部,建立恩阳县苏维埃政权。古镇上随处可见的红色标语,诉说着当年的峥嵘岁月。

约400米长的上正街和下正街,是古镇上红军文化遗址最多的街,共有原中共川陕省仪阆县委、恩阳县委、恩阳财政委员会、法庭、红军经理处等各类行政机关遗址13处,街上“红军胜利万岁”“粉碎川陕会剿”“为土地归农民而战争”等红军石刻标语随处可见。不仅是正街,老场街的“打倒反动的国家主义和法西斯主义”,姜市街的“工农穷人全体来参加红军维护自己的利益”等等,让古镇添了几多庄严。

恩阳上正街(杨琳 摄)

1932年,红四方面军由鄂豫皖经陕西转战巴山,解放巴中,建立川陕革命根据地。1933年至1935年,在恩阳设置前总指挥部,建立恩阳县苏维埃政权,开展了轰轰烈烈的土地革命运动,工、农、文、卫等领域都得到了发展。在汇集各地优秀学生的列宁模范学校,出了五个将军,毛泽东《为人民服务》中所赞颂的红军战士张思德,也曾在此读书。

1935年红军撤离,国民党政权重建,对红军遗址进行了大批破坏。在下正街,一块写有“拥护红军”的标语,明显和旁边石壁的颜色不一样。据当地民众回忆,当年在国民党还乡团大肆破坏之际,镇上的百姓在标语外糊上一层泥,才让这条标语得以保存。

川陕省恩阳县苏维埃旧址(供图:恩阳区档案史志局)

在此标语旁,是曾经的钱庄,门口设有齐门柜台,方便商贩存货、办理业务,红军入川后,这里改为财政委员会。在它对面,是红军经理处遗址,红军曾经在此储藏过粮食、弹药、衣服等物资。这里过去是个印刷厂,红军入川后发行了一批货币,那个时候印钞用的是布。布容易着色,洗不掉色,折叠也不会破损。”

几十年的岁月拂过恩阳古镇,见证过峥嵘岁月的旧址也有了新的使命。红军经理处遗址经修缮后,承担起古镇历史文物展示、书法绘画展览的功能,还将展示更多的恩阳特色文化产品。正街上未对外开放的三圣宫,经修缮后,将建成博物馆,展示红军建立恩阳县苏维埃政权的实物。

保护开发 有望复原繁盛之景

如今的恩阳古镇,在保护和开发的进程中,将打造特色的文化品牌,历史上的繁盛之景有望再现。

恩阳古镇如今居住着大量原著居民,邻里街坊相遇,总会熟络地互道家长里短。这里民风淳朴,老百姓甚至门不闭户。

恩阳古镇(供图:恩阳区档案史志局)

如今,恩阳古镇街道上的建筑,大多保留着清朝以及民国时期格局,多是穿斗结构,以川北民居四合院为主。2014年,恩阳古镇核心区启动首批修缮项目,按照“修旧如旧”的原则,聘请专业团队,采取古法修缮保护技术,对古镇内12处红色旧址和胡家大院等清代建筑进行修缮恢复,确保古镇建筑风貌不走样。修缮之前,必须对建筑拍照。修缮用建材,必须用柏木和松木,不得采取其它建材。如果居民要对自家房屋进行修护,比如上漆,古镇还将出一套统一的标准,以防出现色差。

虽然早在2002年恩阳古镇被确定为“四川省十大古镇”之一,但其知名度并未与之相匹配。“留客难”一直是古镇旅游发展的痛点,吃、住、玩、游,古镇的基本条件还没达到。

古镇的商业业态并不多,且分布较为零散,文化展示还未形成聚合力,游客逛古镇往往是走马观花。

恩阳古镇(图片来自网络)

由于古镇原著居民多,在目前的规划中,古镇的核心区要最大程度保留现有状态,适当发展商业。为了“留客”,恩阳古镇打算恢复鼎盛时期的业态,比如姜市街原来是什么状态,就恢复成什么状态。虽然现在不可能在姜市街上卖姜,但是可以在街上做生姜制品的展陈和销售,还可以展示各种生活百态,让大家感受到古镇历史上的繁盛之景。

来源:四川日报

作者:杨 琳

用户登录

还没有账号?

立即注册