郑光路:老成都百年“变脸”记

作家郑光路潜心成都历史文化数十年,皓首穷经,推出《成都“变脸”——中国城市近代化缩影》一书。该书以大量罕见图片和珍贵史料,首次展示了成都由一座三千年古城向着近代化一步步迈进的历程。郑光路采用的本土化研究法,让成都城市的历史得到高度形象化的表述。

百余年不过历史长河一瞬间,表现成都百年“变脸”的这些文字和图片,为我们揭开了一幅鲜为人知的历史画卷,也从另一个侧面展示了延续千年的天府文化近一个世纪的一段别样风景。

展示老成都历史的血与肉

阅读《成都“变脸”——中国城市近代化缩影》,感叹的是,这是一部将尘封史料、珍贵老照片、严谨学术注释结合的完美图志,也是第一本真实再现百年前老成都城市历史血肉细节的专著。

1840年以后,西方各种势力随长江逆流而上,成都逐渐被纳入世界经济市场体系,成为西方列强进入四川乃至西南地区的重要据点。西方势力进入成都的初衷是开辟市场、倾销商品、掠夺原料等,但也在客观上加强了成都与外部世界的联系,西方的现代化因素由此逐渐输入成都,从而促进了成都的城市近代化。

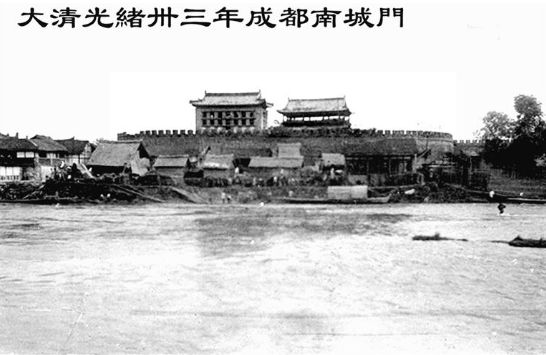

清末的成都南城门,气象巍峨

“近代”“现代”概念是从西方引进的,英文的“modern”一词可译为“近代”,也可译为“现代”。通常认为:近代化的实质就是现代化,近、现代化基本上是一个概念;中国近(现)代化是以19世纪60年代洋务运动为开端;而世界近(现))代化,是以18世纪60年代开始的第一次工业革命为开端。按学术界中国通史分期,通常以1840年至1949年为近代时期。1949年中华人民共和国成立以后,为现代时期,又称当代时期。

郑光路先生在动手写作这部书之前,发现有几本研究成都近代化历程的专书,他们一律采用的是西方城市研究模型,我觉得有些隔靴搔痒。几经思考,他决定动手写一本这样的书,抛开西方模型,让史料说话、让细节说话,复原成都近代化历程的丰满情貌。清末成都,还是古香古色的农耕社会形态的城市。本套丛书第一册里,他以生动的文字及珍贵老照片,再现了一百多年前的城池、河流等“水乡泽国”自然美好景观,及令如今人们难以想象的各种官场政治现状,同时也叙述了成都怎样受到近代化的剧烈“冲撞”而开始“变脸”,出现了各种“维新”和“新政”……

民国时期的集体婚礼很洋盘

郑光路先生的治学特点大致有三点——就第一,尽量以“大历史观”的独特视角去研究历史,对历史抱以敬畏之心,长时间、远距离、多角度、全景式地去反映真实历史。第二,力争让著述极具真实性、史料性和学术价值,坚持以现在已很罕见的第一手资料(原始档案、亲历者回忆、当时报章、外交史料等)来再现历史,绝不采用那种人云亦云、“以论代史”简单化的叙述方式。第三,从研究方法和写作技巧上讲,坚持“让严谨的学术研究和生动的表现形式相统一”,希望著述能客观、真实、全面、生动地再现有血有肉的鲜活历史,成为广大读者了解历史真相和对国内外专家学者有研究价值的参考书籍。

左图右史,穿越百年

成都于1929年正式建市,拆少城、建街道;废胡同、改街巷,一时间轰轰烈烈。

《成都“变脸”——中国城市近代化缩影》配了珍贵历史老照片数百幅,许多是首次面世,紧扣“城市近代化”主题,展示了中西冲突、人文掌故、奇闻逸事、历史谜团、街巷园林、端公巫婆、洋医洋教、风土人情、三教九流、衣食住行、薪俸收入、物价水平、传统武术、近代体育……翻开这套丛书,如同穿越回清末,百年前这座城市种种真实图景,扑面而来。“左图右史”是中国古典书籍的常见体例,这尤其为史学著作增添了真实性、直观性、趣味性。这类书籍如陈年老酒,经久越醇。必须强调的是,书里的老照片是郑光路先生几十年来苦心积累,甚至是重金购买而得的,十分珍贵。

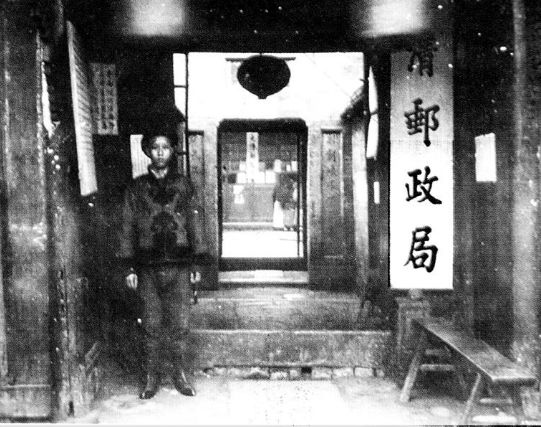

清末成都邮政局二进堂内的营业厅

乾隆时期重修的成都城,直到清末仍“楼堞屹然,金汤永固”,其规模一直保持到民国时期。

清代,成都四道城门盘查严格,晚上定时关闭。民国早年,城墙的守护功能仍然强大。当时日本学生到成都,在考察报告中写道:“城门日出而开,下午6点关闭……我们也拜其所赐,眼看着成都城就在眼前,却不得不露宿城外荒野。听说如果要晚于关门时间回城,须提前通知回城时间,即使如此,城门也不会开,而是用一根粗绳缠在身上,然后拉上去,放入城内。这真是令人惊奇。”这个年轻的日本学生以下一段话,至今仍让人深思:“成都城内名胜古迹众多,但该国不太注意加以保护,于是很多在风雨侵蚀下烟消云散,实在是太过可惜。”“声称得天命者以铁腕、暴力实行征服……以暴力毁其皇宫、掘其坟墓,随后任其荒废,由此招致那些历史遗迹的消失,实在是遗憾之极。”

1903年成都街道上的灯桩

日本人中野孤山1906后应聘来成都,任优级师范学堂教习。他对成都城有很多描绘。

中野孤山看到的成都城池是这样的:“实乃西部中国之雄镇。城墙上只设有东西南北四道城门,除此之外,连蚂蚁能出入的洞口都没有。锦江(岷江的支流)环绕城墙,水不深,但还可以承载小船之往来。中国市街的特点是不卫生,许多街道粪水横流。不过,蜀都却没有这个特点,城内相当干净,不用捏着鼻子闭着眼睛走路。”清末的成都城外郊野,“绿色环保”更令现代人羡煞。透过时光隧道回转,清同治十二年(1873年)阳春三月,一个番禺籍的官员叫江锡龄的,出成都西门,行进在一丈多宽的驿路上,真如山水图画:“榆柳千万株、遮天蔽日。良田千顷,菜花麦穗黄绿相间。黄昏夕阳一抹,远山隐隐在云雾间……”

皇城内的国立四川大学

光绪二十三年(1897年)三月,合川县人丁治棠到成都谋差事。他过天回镇,走到昭觉寺附近,只见驿路两侧“林藩(盘)长三四里,檀烟缥缈,粘绿团翠、葱青无隙……行十余里至北门外,小憩。街旁有金绳寺,竹阴笼道、暑不漏日。过牌坊,架石拱桥,愈进愈幽,突现大刹,殿庭楠树干云……”金绳寺紧临北门城墙,是百姓当年游宴名胜,叫“小南海”。如今这一带叫簸箕中街,闹市车水马龙,每天喇叭声不绝于耳……百余年,不过历史长河一瞬间,这些文字和图片,揭开了鲜为人知的历史画卷,也从另一个侧面展示了延续千年的天府文化百余年来的一段特别风景。

民国时期设于鼓楼南街的成都市市政府

透过《成都“变脸”》丰富的史料,可以看出天府文化延伸而来的脉络和影响。

比如成都老通惠门城楼上曾有清末四川道台周孝怀手书:“既丽且崇,名曰成都。文明建设,今有古无”,这是周孝怀实行“新政”时所写,前句言古建筑之壮观,后句则说实行“新政”更要保留传统文明。这些历史细节透露出天府文化得以绵延流传的脉络。

华西坝“恋爱攻略”

民国初年,成都的男女风化也表现出了成都城市近代化过程的一个侧面。

民国时期成都有首儿歌:“恋爱经济化,去逛华西坝。买根棒棒糖,一人舔一下。”绘声绘色地显现出华西坝上男女约会情景。20世纪40年代,华西坝上有一家称为“剃头茶铺”的简陋西餐馆,一杯咖啡可以坐上一两个小时,供大学生们卿卿我我。有人讥笑舍得花钱进去的男学生,“闷着脑壳闯进去,剃光脑壳滚出来!”即把钱花得精光如剃光头。那时华西坝上的大学生谈恋爱很公开,也有人不好意思,要拉个小娃娃“夹萝卜干”。用现在话讲是当“电灯泡”,用意是为约会的人打掩护。北大教授吴荔明接受作家岱峻采访时,回忆童年趣事:“我小时候胖嘟嘟的,很招人喜欢,经常有此‘美差’,既可看电影吃好喝好,还可以各处观光。我已记不清被‘夹’了多少次‘萝卜干了’,只记得吃了很多的冰激凌,还有春熙路看电影……看完电影吃赖汤圆、吴抄手。我傻乎乎地只管享受。我妈妈也很放心,谁带我走都无所谓。”

成都华西坝钟楼

许多学生在《华西坝的钟声》为题的国文作文中,充满深情地赞美这所中西合璧的美丽大学:“钟声响了,夜幕低垂,有的教室变作临时舞场,灯火辉煌,高跟鞋、口红、篷篷咔咔,起舞翩翩,夜间草地,留下多少浪漫。”直至我20世纪70年代求学时,在华西坝钟楼下、池塘边,依然是春光下燕子双飞,柳荫下男女成对。

老成都男女约会随着时代发生着变化。1909年后,在劝业场后门华兴正街的老郎庙“悦来茶园”,每天各戏班轮流演出,专设有女宾厢,男女自由交际由此有了空间,令一些守旧人士生气:“男的看得见女的,女的也看得见男的,男的敬女的点心,叫小伙计去送信,女的又叫老妈子给男人送手巾,偷偷约地方会面,成啥子名堂!”到民国时期,聚丰餐馆老板李九如在少城公园开设新式“永聚茶社”,设立多处包厢,以便女性来喝茶,当时男女约会或者初次相亲,很多由媒人牵线约见于此……之后,四川省内女性进茶馆渐成风气,有竹枝词戏谑:“公园啜茗任勾留,男女双方讲自由。”

百年光阴易逝,但是那一幅幅如春之图画,直到今天犹鲜活如昨,没有被时间改变。

2018年9月3日

手记

最早知道郑光路先生,是在1980年代中期。那时“武术热”风靡,我在《龙门阵》以及《武林》《精武》等刊物上频频读到他的文章,或追忆武林前辈的事迹,或梳理巴蜀文化的谜团,文笔生动,历历如绘,我至今记得他文章里的一些情节。2005年我们在成都见面,他精气神十足,有一股沉稳的湛然之气。

随着交往加深,逐渐感觉到郑光路先生治学的特异之处:他是学者型作家,具有一双发现问题的眼睛,他喜欢在一些尚未开垦的文化领域用力深耕,或者针对一些以讹传讹、妖魔化历史的现象做针锋相对的研究,并拿出铁板钉钉的材料和证据,让那些戏说历史、胡说历史的人闭口。

为纪念成都红十字会诞辰一百周年,郑光路筚路蓝缕,完成30万字的《百年红十字运动在成都》一书,由四川文艺出版社出版。这是一部专题史学著作,填补了相关研究领域空白。去年,郑光路又花费极大力气完成非虚构之书《“张献忠剿四川”真相》,真实地解读了明末清初四川那段惨烈异常的历史。包括连续再版的《四川旧事》和《成都旧事》,郑光路那种“以研究历史的严肃学术态度进行文学写作;以文学写作的方式去研究历史”的叙事方式,达到了一种“大俗大雅”:即学术性、严肃性、故事性、通俗性的完美结合。这让我联想起司马迁“文史不分家”的纯正之路。

历史学家谭继和认为:随着全球城市化程度的提高,城市史的研究,已是国际史学界极为关注的研究重点之一。挖掘整理一座城市的传统文明,是保护、弘扬城市文化的前提。《成都“变脸”——中国城市近代化缩影》是研究整理地方史实和巴蜀文化的精心之作,叙述了少为人知的真实历史细节,披露了许多极其珍贵的老照片,将极大地增强历史文化名城成都的文化软实力。“最值得肯定的是:本书所述内容都有严密的史实根据并详加注释,极具真实性、史料性和学术价值。”而历史学家袁庭栋进一步认为:本书“确实如川剧中的‘变脸’,引人入胜、雅俗共赏。”

需要强调的是:郑光路书中情景化、细节化和人物对话,并非凭空虚构,一些是史料中本有,作者将其译成白话;一些只是将史料中“第三者”枯燥的叙述方式,稍加以生动一些的改写而已。但在关键部分,作者则更注重史料的真实性、原始性、学术性,决不因“文采”而妄加改动。

郑光路,原名郑光露,1950年9月生于成都。诗人、作家,“中国独特题材文学网”网站站长。致力于近现代史研究和写作30年,主要作品《气卷神州》《四川旧事》《成都旧事》《成都打工妹》《川人大抗战》等。曾获第十届四川省“五个一工程奖”和第五届“四川文学奖”,多部著作被中国863计划图书馆及美国国家图书馆等收藏。新著《成都“变脸”——中国城市近代化缩影》引起广泛关注。

来源:成都日报(转载时有改动调整)

作者:蒋蓝

用户登录

还没有账号?

立即注册