【非遗】华夏原音——松潘羌族多声部

华夏原音

松潘羌族多声部民歌

阿坝州国家级非物质文化遗产名录

《多声部民歌(羌族多声部民歌)》

(松潘县)

级别:国家级(第二批)

类别:传统音乐

序号:61 编号:II-30

公布时间:2008年6月

羌族是中国最古老的民族之一,许多民族都与古羌族有着千丝万缕的联系。

正如著名社会学家费孝通先生所说:“羌族是一个向外输血的民族,许多民族都流淌着羌族的血液。”

在历史长河中,因为没有形成文字,羌族深厚的文化内涵就积淀在了民间习俗与丰富的民间艺术上,根植于生产生活的民歌就是其最主要的艺术表现形式之一。

20世纪80年代发现的一种演唱形式,松潘羌族的多声部演唱形式,现存于松潘县小姓乡等少数羌族山寨。

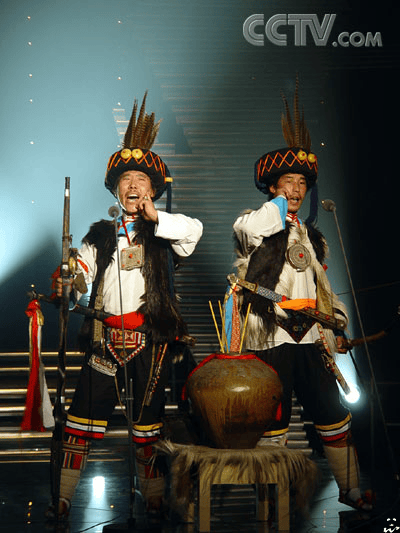

第十二届青年歌手大赛中演唱原生态羌族多声部

这里地处高山峡谷地带,过去一直是交通闭塞,往来不便的状况,构成了“羌族多声部民歌”赖以生存的地理环境。它的发现,填补了中国音乐史上的一个空白。

“多声部”演唱一般由2人以上组成,分领唱、轮唱、重唱等多个声部。在各种场合或仪式上均可看到。

“多声部”曲调由低到高(由一个小二度音程向大二度音程呈梯形上行),直至演唱者的嗓音无法再高时,突然来一个四、五、八度音(不固定)的大弧度降落,演唱者常用假嗓音。

二声部演唱古朴典雅,忽而激越奔放,忽而如诉如泣,既展示了羌民族悠悠的岁月长河,又体现了奋发向上、进取不息的战斗精神。

松潘羌族多声部有尼莎、格尼、莎木、哈依哈拉、勒屋、嘎拉、哈让、嘛智、德智萨等曲目。多声部还衍生到羌笛、口弦、唢呐、锣鼓响器等器乐之中。

学习多声部需要从小开始熏陶,耳濡目染,十几岁便开始正式拜师学习,需要请多个老师来教,每一位老师都来自不同的地方,演唱风格也各不相同。先学音、听唱,后学词,再学习单唱,然后学和声,同时还要学习练声。

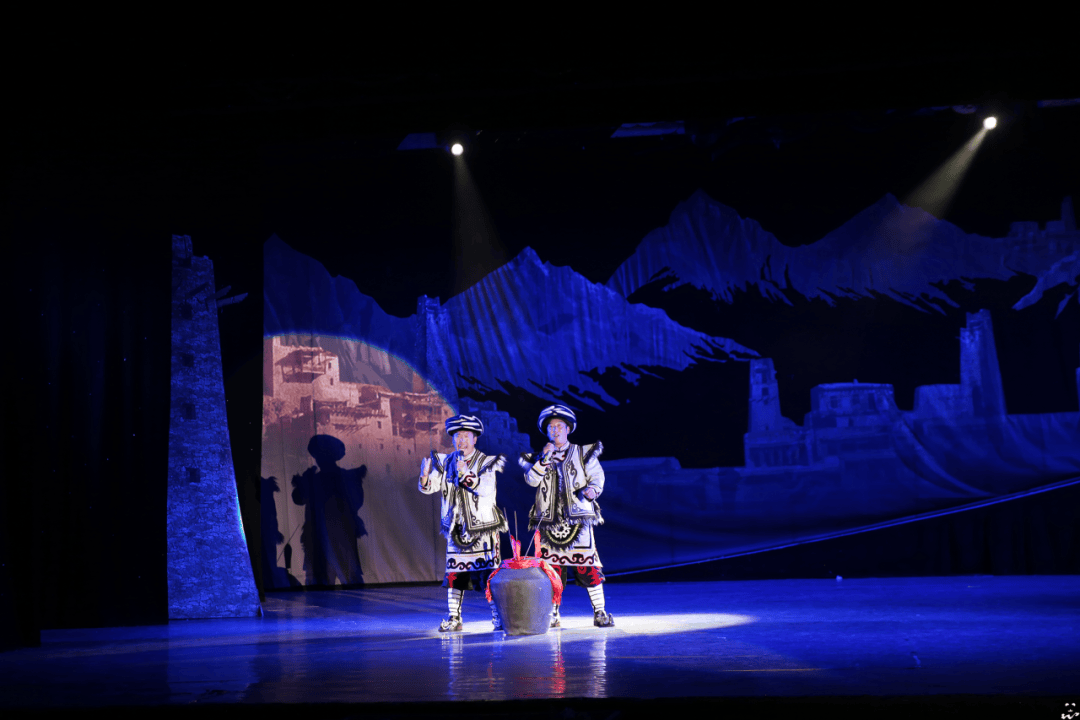

松潘羌族多声部演唱

羌族多声部民歌是藏缅语族少数民族多声部音乐的代表,依据不同的歌唱场合和社会功能,可将其大体分为山歌、劳动歌、酒歌、风俗歌和舞歌五类。

其旋律多为五声性,两个声部一般采用领唱先起唱,跟唱声部相隔一拍或数拍于领唱声部重叠,句尾以同度相合的方式进行。

羌族多声部民歌的二声部频频出现四、五度及大二度音程的纵向结合,或跟唱声部超越领唱声部,以及我国其他地区少见的大幅度慢速颤音唱法,都有着鲜明而别致的特色,成为我国民间多声部音乐中重要的组成部分。

松潘羌族多声部民歌历史久远,有丰富的歌种与曲目、稳定的形态、完整的结构、成熟的唱法和古朴的风格,具有独特的历史、审美与研究价值。

羌族多声部民歌所流传的区域松潘小姓乡与藏族聚居区毗邻,其生活受到藏族文化的一定影响,有藏羌融合文化的特征,为研究其他藏缅语族多声部民歌提供了线索。

多声部演出

松潘羌族多声部种类主要有以下各类:

(一)尼莎

为多人组合演唱,分男女声,以对唱的表演形式为主,也可以男女混声对唱。适合于一般娱乐场合,既是一种娱乐消遣,又是对歌比赛。

演唱时严格遵循传统曲调和传统歌词,不得随意改变,谁要是改变传统,则视其为不地道。

相传尼莎有72部,每部有至少1首曲调。现今流传的仅有61部、108首,其余部分已失传。

尼沙歌词很长,独立成曲,每次演唱时都是换调不换词,一首歌必须把词完整的唱完,一首曲目唱完可长达半个小时至一个小时以上。相传,历史上开展“尼莎”比赛,关闭门窗,几天几夜进行比赛,直到分出胜负为止。

(二)格尼

一般为男声演唱,二人组合分声部演唱。松潘埃溪村只限男声,其它地区有女声,也有男女混声。

它与力沙是姊妹曲,二者歌词可以对换,同力莎曲目数量相当,都独立成曲,但演唱风格迥然不同。

由于演唱难度大,演唱时间不长,因此不换调,填词不长,一般四句正词,四句衬词就结束,适合于喜庆喝酒场合演唱,是酒歌。

(三)莎木

限男声唱,一般在秋季架粮食劳动间隙,站在地边向着远处,或向着河谷放声高唱,有7首曲目,歌词少,且单调简单。既需要演唱技巧,又需要美妙的声音和丰富的情感表达。深情时,常常令听歌者潸然泪下。

(四)哈依哈拉

一般为单人在山上独唱,是比较典型的山歌。男女声不限,可以混合唱;曲目不多,只有3首,声音难度大,音高,难以驾驭;歌词少,可以不填词单唱曲调,也可以作为情歌,即兴填词演唱,是唯一一种能作为情歌的曲目。

(五)勒吾

一般以女声为主,主要在收割麦子换地块时2~4人站在地坎边上对着空旷的山谷或山崖以多个声部演唱,声音要求纯真、清亮,最美是用不同音色的声部演唱,能在山谷间荡起美妙的回声,有7首曲目。

(六)嘎拉

男女声可以随意组合,声部不限,一般在野外演唱,不受季节限制。无固定词,演唱熟练者可以即兴填词,但因为音高原因,演唱时间不长,因此唱词不多,有7首曲目。

(七)哈让

传统春耕唱劳动歌

限男声演唱,在耕地驾牛转弯时,唱给牛听的歌,使牛与人在耕地时达到默契配合的效果,牛听到此歌声后,即很顺从的停下来转弯。自家的牛习惯听自己主人的歌声,是非常感人的人与牛之间的一种情感交流。可以即兴填词,以夸奖自家的牛纯善、有力、辛苦等。还有一种叫“哦啦”,是在耕地坎边时唱的,地坎边往往很高,牛会紧张,不能顺利拉犁,这时主人就会唱“哦啦”,给牛提示和鼓励,牛会很稳健的走地边拉犁,可以犁到地坎最边沿上。

(八)哈珠啦依

为秋收集体劳动时演唱,男女对唱,有固定的词,有十几首。通过歌唱使枯燥、重复的重体力活动变成轻松愉快的劳动场面。

(九)嘛智

松潘小姓羌族在信仰自然神的同时,受本波教影响,丧葬活动中念诵“八字真言”——嘛智,即“哞嘛智嘛依萨勒哚”。将“八字真言”填入40余首不同曲目中以羌族多声部形式演唱。分男女声部轮唱,反复演唱,转换曲目时,由演唱技艺高超者领唱。这种方式把单调枯燥的“八字真言”念诵变得有趣,在快乐的歌唱中达到念诵目的。深受本教寺庙宗教人士的欢迎。念诵“八字真言”一般在超度亡灵时演唱,如亲人去世,周围亲朋好友到家里演唱,一般是唱三天三夜,直到掩埋为止。在死者的祭日家人请人来念诵。反复念诵要达到一定数量,并用佛珠计数。

(十)德智萨

传统接亲仪式唱婚庆歌

即“消灾经”。羌族信奉自然神灵,万物有神,各种灾害都是由于对自然神灵不敬而造成的结果。这与本波教教义相符合,因此,念诵“德智萨”即“阿格阿咪德智萨”,消灾活动中集体以多声部方式反复念诵,将“阿格阿咪德智萨”填入40余首不同曲目中以羌族多声部形式演唱。演唱形式与“嘛智”相同。

(十一)锣鼓响器

传统接亲仪式唱婚庆歌

羌族在喜庆场合都使用锣鼓响器,击打方式有自己的特色,同一乐器成双时,不能同步击打,要错开击打,分出声部来,器乐声特别。不同喜庆场合打击方法有所不同,如结婚、耍龙灯、羌戏等场合打击方式各不相同。

(十二)唢呐

松潘羌族在喜庆的日子配合锣鼓响器有吹奏唢呐的习惯。可以是单支唢呐,也可以是一对唢呐同时吹奏,有几首不同的曲调,一对唢呐同时吹奏时必须以多声部形式吹奏。采用鼓腮换气法,无间断吹奏。

来源:志中阿坝

供稿:松潘县党史和地方志编纂中心