【非遗】汪毅 ‖ 从志书谈安岳石刻(上)

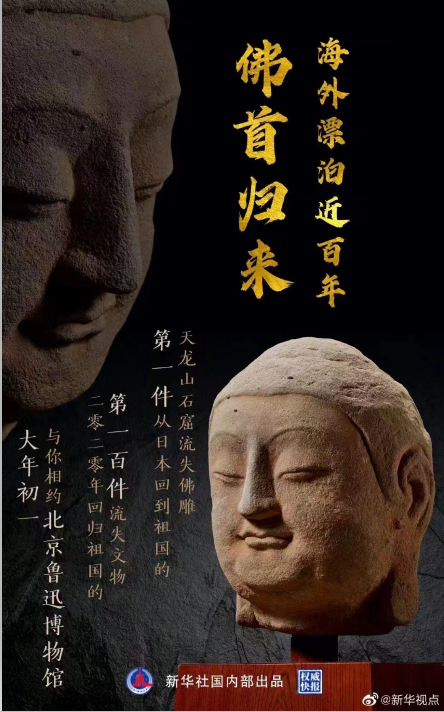

【编者按】 在2021年春节联欢晚会上,中央电视台特别推出了《佛首回归 共迎新春》节目,意在强调对传统文化的保护与传承。

由佛首回归,想到佛像石刻。在巴蜀地区,除久负盛名的乐山大佛、大足石刻外,还有以“古、多、精、美、特”闻名中外的安岳石刻。安岳石刻具有“早期中国石窟不能替代,晚期中国石窟不能超越”的居间地位,属国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位。

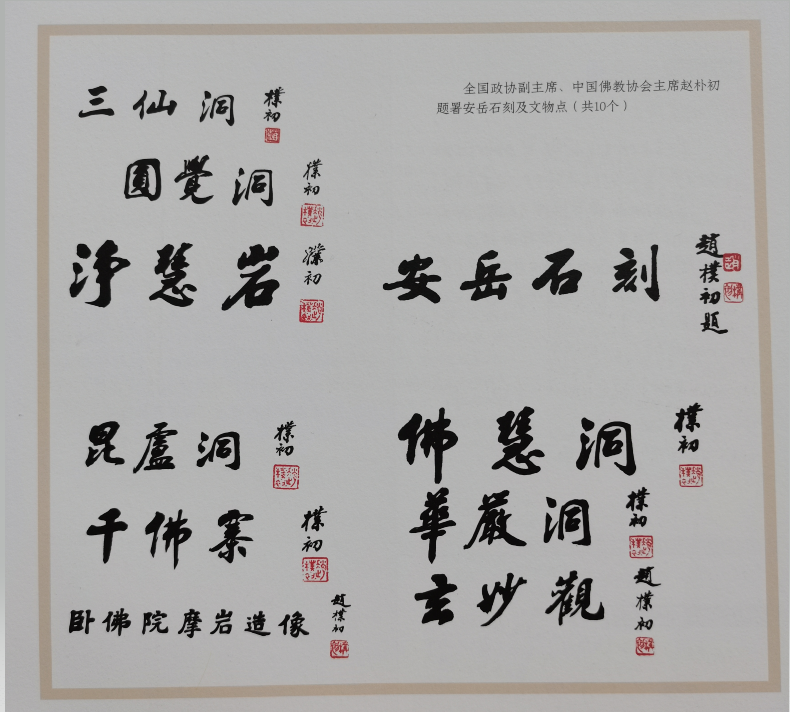

安岳石刻为县境内以摩崖造像为主的石刻艺术的总称,尤其以卧佛院、毗卢洞、千佛寨、圆觉洞、华严洞、茗山寺、孔雀洞、玄妙观8处全国重点文物保护单位为代表,是国家文物局对不可移动文物所核定的最高保护级别的文物保护单位,具有重大历史、艺术、科学价值,是中国石刻艺术的重要组成部分,也是人类经典石刻艺术之一。特别是以唐宋时期造像为主的摩崖石刻造像,为世界石窟艺术史在公元8—12世纪写下了璀璨的一页。

为此,特编发此文,以飨读者。

从志书谈安岳石刻(上)

汪 毅

据清康熙本《安岳县志》之《沿革》记载,先秦时此地(安岳)为蜀国疆土,秦为巴、蜀二郡地,三国为蜀地。南朝萧梁(502—557)时设普慈郡,便采意于佛教“普渡慈航”中的“普慈”,既体现了梁武帝“以佛兴邦”的执政理念,又证明了这方福地亲近佛教所具有的佛缘。据唐《元和郡县志》载:“北周建德四年(575)置普州及安岳县,州、县同治一城。”这个城,即今四川安岳县城,迄今已有1443年历史。唐天宝(742—756)初,改为安岳郡,州、郡几经更改,但安岳县建制一直未变,安岳县城从未迁徙,足见安岳历史悠久、文明赓续。

从文献考察得知,安岳县因山而得名。据《元和郡县志》载:“安岳山在县西南一里名,盖因此”(见清嘉庆本《四川通志》);据唐人杜佑《通典》载:“安岳郡城因山为址,四面险固”;据宋人乐史《太平寰宇记》载:“安岳县本以邑地在山之上,四面险绝,故曰安岳”(见清道光本《安岳县志·形势》);据明人曹学佺《蜀中广记·蜀郡地名通释》载:“安岳以地在山上,险而即安之义也”……从这些地名中,可见安岳与山的不解之缘。正是如此,山与石的联系、石与石刻造像的联系、石刻造像与安岳的联系,便形成了一个关于“石”的循环链,具有十分显著的特点。

安岳以山得名,故地灵十分,石秀十分,景美十分。《方舆记》称誉安岳“普之秀以石”(见清康熙本《安岳县志》之《形胜》);宋本《郡守彭公堂记》赞安岳“岗峦大小,连延起伏,如聚米,如覆釜。长溪远水,萦纡不断,无惊湍,如世之所画水墨远景”(见清康熙本《安岳县志》之《艺文》);宋本《普慈志》(虽已散佚,但若干信息在有关古籍文献中尚存有记载)赞美安岳“县境介万山间,今治实居普州(治今安岳)地。地之下多石,磅礴敦厚,连接为一,与眉水、阆山并称”(见清康熙本《安岳县志》之《形胜》)。由此,安岳因地制宜,无论是石刻造像、石刻建筑、石刻工艺、石刻工具,还是具体到以石造房、铺道和做用具(磨、碾、槽等)的习惯代代沿袭,至今在农村亦相当普遍,故有“石刻匠人,十之八九出安岳”之说,甚至当今安岳石刻匠人石永恩还被评为“国家级非物质文化遗产传承人”。这个石文化背景,无疑丰富了安岳石刻。

安岳在历史上声名赫奕。据明代《重修安岳县治记》载:“安岳为北川名邑”(见清康熙本《安岳县志》之《艺文》)。同时,明代文献《科第题名记》亦称:“蜀之安岳,巨邑也,古为郡为州”(见清道光本《安岳县志》之《选举》)。这些人文背景和安岳的郡、州建制层级,对于安岳石刻规模的形成和影响,无疑具有强大的推动作用。

安岳石刻造像历史悠久,一路走来的线索以及客观定位是:始于南朝,发于隋,兴于唐,续于五代,盛于两宋,延至明清、民国;尤其是唐宋(8—12世纪初)约400年间,堪称中国石刻艺术的强音符号。鉴于艺术风格的断代方法有一定的随意性、伸缩性、局限性,下面特从古籍文献、碑铭两方面,对安岳石刻年代进行考察,以求科学的互补与完善。

其一,古籍文献佐证方面。

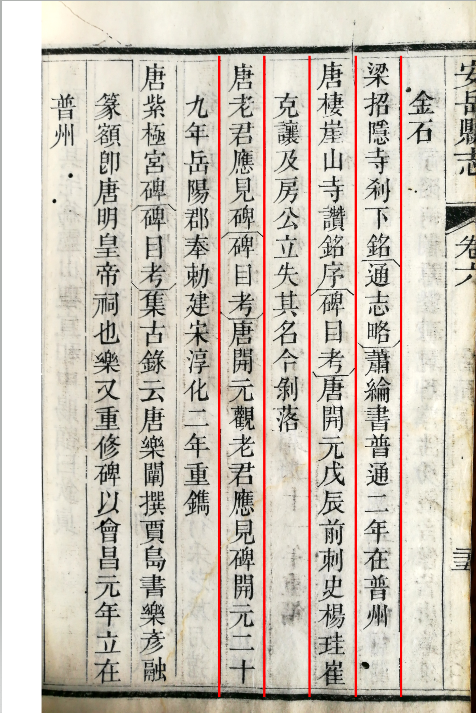

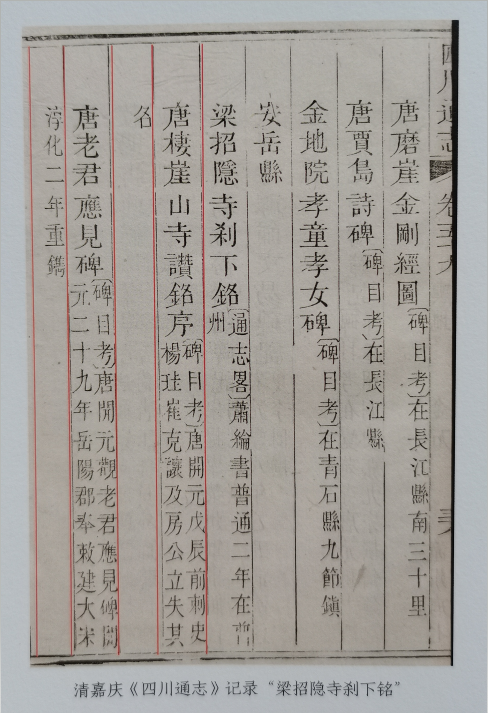

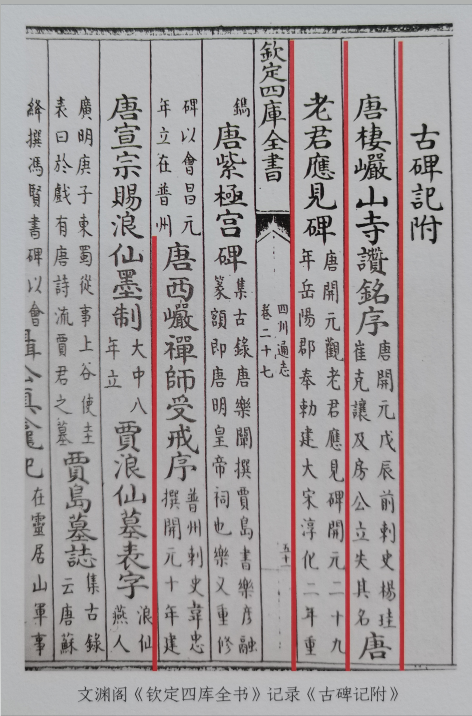

一是清嘉庆本《四川通志》之《金石》记载,可追溯到南朝梁武帝普通二年(521),即“梁《招隐寺刹下铭》(通志略)萧纶书,普通二年,在普州(今安岳)”。这里说的“通志”应是比《四川通志》(清嘉庆本)更早的《四川通志》。

二是清道光本《安岳县志·古迹·金石附》亦有与《四川通志》同样的记载。其记载时期,与成都万佛寺南朝时大规模造像时间基本一致(该批出土佛教石刻造像现存四川博物院),这既证明了当时成都是四川佛教的中心,又证明了万佛寺石刻造像对安岳石刻的影响。

此外,萧梁设普慈郡其郡名取佛家“普渡慈航”之意更是佐证,即说明了这与当时信佛、崇佛的社会时尚与梁武帝的“以佛治国”的倡导有直接关系。

然而,有的学者对“梁《招隐寺刹下铭》(通志略)萧纶书,普通二年,在普州(今安岳)”的这段记载持否认意见,一是认为该寺今已不存在,二是认为“寺”不等于石刻造像,即认为该记载与安岳石刻造像没有关系。

笔者以为,这种“意见”缺乏客观性,理由是该寺的历史存在与志书对它的记载均是客观的。

志书乃官修之书,价值之一是原真性,功能之一是存史。对此功能,清道光本《安岳县志》之《古迹》志前小序作有充分阐述:“志古迹者何?为古也,实为今也。”

再就是持这个“意见”者,对安岳石刻以佛教寺院为载体的特殊形式缺乏认知。安岳寺院作为客观存在,与以木质为载体的北方寺庙有根本区别,即有寺便有石刻像(详见本书第一章第七节《从志书中略考安岳石刻》)。对于石窟(刻)是一种特殊形式的佛教寺院的表述,学者马世长在《安岳石刻导览·序言》中说,这种特殊形式的寺院“与一般地面佛教寺院不同的是,它开凿于山体的峭壁上。以岩石为载体,开凿洞窟或建造佛龛”。安岳石刻正是这样的特殊寺院,即寺是“建”在岩石上的,而且县境内所有的寺无不证明了这一点。而这种“特殊寺院”的他例亦俯首可拾,如洛阳奉先寺、甘肃炳灵寺等。

至于安岳招隐寺,虽现已难觅或者毁于历史进程中,但并不等于它在历史上不存在。否则,我们就否认了志书的客观记载和价值,更何况志书乃信史,皆出自宿学鸿儒之裁定。

由此我们不得不说,古籍文献记载对于安岳石刻“历史悠久”的佐证,具有不可替代的意义。

关于安岳石刻凿刻于隋代的文献记载更多。一是宋本《普慈志》之《碑目考》载:“郡北小千佛院开皇十三年(593)建。因岩间有石像千余,更名千佛寺”(见《舆地纪胜》之《普州》)。从这段文字表述悉知,小千佛院应是先有像而后有院的。如是,这里的造像则应当早于593年的建院时间,并可看出从南朝梁武帝普通二年(521)至隋开皇十三年(593)约70年间,安岳石刻逐步形成一定规模的走势。此外,从《普慈志》之《碑目考》记载的“小千佛院”推断,既有小千佛院,则应当有早于此的“大千佛院”,只是现无古籍文献和像考,但据媒体报道:“大千佛寺在安岳千佛乡大龙山腰,始建于隋末,唐为鼎盛时期,规模庞大。”(付体明《安岳还有一个“大千佛寺”》,载1992年5月5日《内江报》)。以“千佛”命名的行政区千佛乡,亦应当是一个佐证。如是,安岳石刻造像时间还将往前推。安岳石刻仅小千佛院岩间便有“石像千余”的造像规模,可谓气势恢宏。

二是清道光本《安岳县志》之《寺观》载:“峰门寺,在治东六十里长林乡峰门山,寺肇于隋。”

三是《安岳县志》之《寺观》载:“奉圣寺罗汉相传隋代塑像。”

至于古籍文献记载的客观性,唐开元时期安岳大规模造像的兴起〔以卧佛院的建院、凿刻卧佛、龛刻佛经与千佛寨(古称“栖岩寺”)的高僧玄应建寺、组织凿刻“石像千余”及众凿刻像为代表〕便是一个很好的佐证,即客观地印证了安岳石刻从肇始(南朝梁武帝普通二年)到成熟(唐开元时期)、从具有一定规模(隋代)到规模盛大(唐开元时期)这个过渡时期的情况。

其二,碑铭考安岳摩崖造像方面。

最早的摩崖造像为大足县宝山乡尖子山的唐代“永徽”元年(650)的弥勒说法图龛造像。此地原属于普州隆康县(今安岳县)。安岳县境内的最早造像,则以玄妙观造佛道同龛像的唐开元六年(718)为起始。属于佛教造像的碑铭记录有千佛寨唐开元十年(722)的造像、卧佛院唐开元十一年(723)大规模造像和龛刻佛经经文。一路而行,历经五代、宋、元、明、清各朝,留迹千秋。其中,盛唐至北宋年间(724—1110)的近400年是安岳石刻鼎盛时期。

经目塔(宋)(汪毅 供图)

综观中国雕塑史与佛教雕刻艺术史,自魏晋南北朝至隋、唐、宋朝近一千年的雕刻艺术,以石刻造像为主,基本上表现的是佛教内容,代表了千年的中国美术史,也是中国思想、文化史的一部分,在我国雕刻艺术史上具有重要地位。安岳唐宋石刻正是这种以佛教题材为主的雕刻艺术,具有承前启后的居间地位和不可取代性,堪称一种文明的象征,链接出一串文化符号。

本文重点描述和探究的(包括统计数据),正是这种以佛教题材为主,兼及道教、儒教和儒释道三教合一的摩崖石刻造像,而非那种包括“历代碑石、出土墓志”“建筑石刻”“工艺石刻”等的泛意义石刻。在形制上,北方的云冈、龙门石刻以窟为主体,气势宏伟,乃名副其实的“石窟”,体现了鸿篇巨制的规模,特别是皇家气象。安岳石刻或窟或龛或洞,概念多元,虽有像卧佛院这样的窟,气势不凡,体现了皇家气象,但却以龛为主。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:汪 毅(四川省地方志工作办公室原副巡视员,一级文学创作职称)