【民俗】四川客家人的民俗娱乐活动

四川客家人的民俗娱乐活动

四川客家民间娱乐内容非常丰富,节日娱乐形式多样。在客家日常生活中最具特色的娱乐形式是唱山歌、诵儿歌、耍龙灯、舞狮灯等等。

一、唱山歌

客家人喜好唱山歌,唱山歌因此成为客家文化的一个重要特征。客家山歌种类繁多,内容丰富,素有“九腔十八调”之称。依照客家人传统的分法,山歌按曲调分为“即兴曲牌”和“固定小曲”两大类 ;还可以依歌词来分类。四川客家山歌形式多样,内容广泛,或系传统歌曲的遗留,或即兴填词自由发挥。演唱时伴奏乐器不多,常见的仅有笛子、板胡、唢呐、三弦、琵琶等,但在歌舞时却多伴之以川剧打击乐,以壮声威,以示激昂。民歌中最富特色者为“吼山歌”,在成都东山地区过去每到端午节时,一些客家乡镇的中老年山歌爱好者,便穿着整洁,头戴新草帽,三五成群自发集合在一起,边走边吼山歌。其间,或一人领唱,众人相和,或相互轮唱,自娱自乐,沿途吸引了不少围观者。行走间若与另一组山歌演唱者不期而遇,于是双方便就地停下,你一曲,我一曲,看谁吼得好,看谁的歌多和唱法花样翻新,然后由听众评此,且无论谁胜谁负,听者均会报之以热烈的掌声和喝彩。因演唱场合的不同,四川客家地区流行的山歌,又可以分为劳作歌、情歌、婚嫁歌、哭丧歌等类型。

其中的情歌,立意和选材等各有不同,都散发出男女主人公对爱情的真诚向往与憧憬。如:《刀砍马桑发嫩苔》唱词:“刀砍马桑发嫩薹,嫩苗长大好砍柴。妹子家好像嫩白菜,情阿哥好比白菜薹。嫩白菜、白菜薹,同是一窝长出来。”《相思歌》唱词:“葱白衫儿四支角,哪有年青不爱说。冤家走我当门过,先看脸,后看足。看了脸儿容易过,看了足儿睡不着。思去想来得了病,一身瘦得光壳壳。阿妈看我病不轻,忙请太医来下药……”其中的婚嫁歌曲,丰富生动,从新娘的“开脸”始,到迎亲上轿,再到斗床、闹洞房,由此构成了一个独特的完整系列,并把婚礼不断推向高湖。歌曲所涉对象乃包括了与此有关的所有个人,从父母、兄妹到媒人、轿夫均无一漏掉,因此从这个意义上讲,四川客家的婚礼真可谓是无歌不成婚。从文学艺术创作的技巧来讲,歌词中采用的“赋、比、兴”的艺术表现手法,十分感人,特别是在《骂媒》等篇中,其比喻之生动,词语之犀利,真可谓是入木三分。如采自成华区龙潭乡院山村廖大娘亲口唱的《骂开脸者》唱道 :“我没有得罪你,为什么要扯我眉?前面眉毛遮露水,后面眉毛遮日头。扯得眉毛九条筋,扯我眉毛痛伤心。扯得眉毛痛断心,扯我眉毛断手筋。扯得眉毛点点血,扯我眉毛断手节!”《骂媒》唱道:“媒人呀!前门杠,后门关;扯开狗洞媒人钻。你吃细家一杯酒,就说细家发得久。你吃细家一匹烟(叶子烟),就说细家有几千。你吃细家一碗饭,就说细家有几万。你坐根板凳两头闪,就像癞皮狗两头钻。我父门前一窝葱,细人回去死老公。我父门前一窝竹,细人回去火烧屋。先烧楼门,后烧堂屋 ;烧到细人走不出!”《怨阿娘》唱道 :“铁打扁担两头闪,阿娘卖女不心软。阿娘说的不留女,女儿狠心别家门。”《骂轿夫》唱道 :“胡豆开花朵朵乌,细家请的恶轿夫。你的轿夫请得怪,骡子跑得比马快。只有赶得当天日,赶不到细家规定时。”其中的丧歌,主要由家人和亲友的哭丧,以及出殡时抬丧途中演唱的抬工号子两大部分构成。前者乃以哭腔和拖腔为主,曲调多较单调自由起伏变化不大,且多由哭丧者视亡者情况即兴填词 ;后者调子浑厚深沉舒缓节迫感强,以适应抬棺行走时统一步伐之需,同时又便于抒发对死者的哀悼之情。如《黑漆枋子(棺材)亮油油》唱道 :“黑漆枋子亮油油,亲友亡人在里头。高房瓦屋都不想,丢下儿孙好忧愁。慢慢行、慢慢走,孝子治丧泪长流。亲人安息阴间去,从此免去世间愁。”

二、颂儿歌

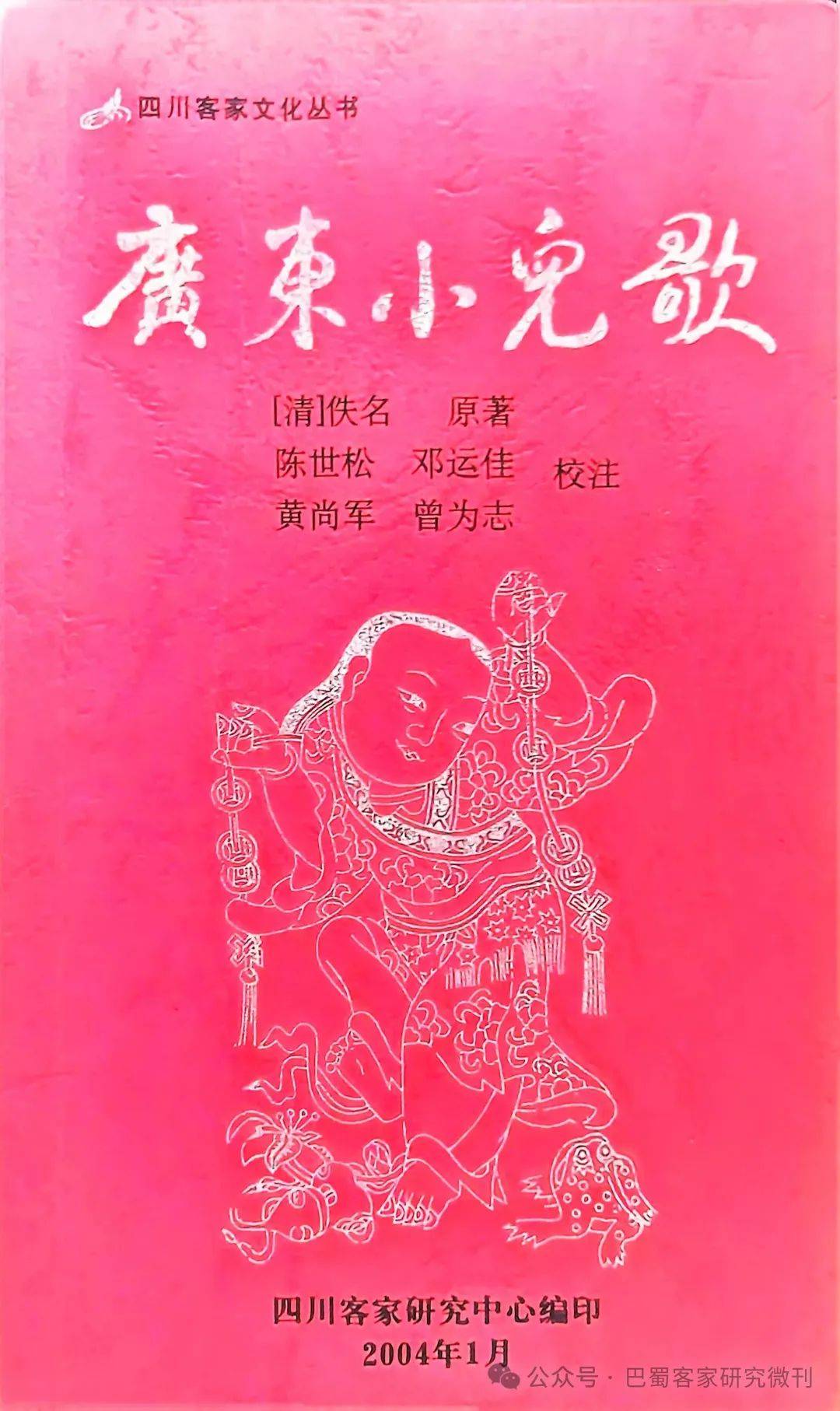

客家儿歌是客家山歌的组成部分之一,属于歌词只供朗诵,不配曲牌,但可配合“押韵游戏”类型的童谣形式。四川客家的童谣大体可分为两类 :一类为内容简单,思想性也不是很强,主要以训练儿童口语和念白为主的类似于顺口溜一类的童谣。其中,各地较为常见而又具有一定代表性者,当如《月光光》《萤火种》《菱角子》《丝茅草》等。另一类为思想内容和创作技巧俱佳,堪称客家童谣中的范本,属于四川客家中自编的最好的乡土启蒙教材,《广东小儿歌》(又名《广东俗歌》)便是其中的代表。

《广东小儿歌》是一本用“广东土音”,即“土广东话”(四川地区的客家话)编写的,至今仍流传于成都东山客家地区的儿童歌谣集。除前言后语外,全集共由 30 首儿童歌谣组成。原书作者佚名,写作时代约在清末至民国初年,传诵地区主限于成都东山。《广东小儿歌》的歌谣分为“劝”和“戒”两大部分,主要内容归纳为 :提倡勤俭,反对懒惰 ;提倡好学上进,讲究人伦道德 ;提倡孝顺父母,和睦家庭 ;提倡孝顺父母,和睦家庭;提倡诚实守信,反对损人利己等等。作者旨在用儒家传统礼教和伦理道德标准对儿童进行“劝诫”和说教,以便让所有儿童从小明辨是非,树立正确的人生观,学会做人,“藉以知善恶,而明吉凶”,并进而达到“劝得世上好人多,齐家同唱太平歌”。《广东小儿歌》虽然创作于封建社会的末期,但其所表现的对于儿童教化的重视,所宣扬的精神价值取向,却大多是健康向上、积极可取的。如其中的“劝孝顺、劝友爱、劝和顺、劝细学生、劝救济、戒懒惰、戒奸诈、戒逞能、戒贪谋、戒信邪、戒烧会、戒洋烟(鸦片)和劝农、劝工、劝商、劝士”等仍不失为好的篇章。除通行本外,还有一些内容各异的广东小儿歌在东山一带流传,如洛带《广东小儿歌》即是代表。

三、舞龙灯

(一)洛带龙舞

洛带镇宝胜村刘氏家族,是成都东山地区有名的舞龙世家。清初,刘立璋率族人从江西安远迁徙至成都龙泉驿洛带镇,带来了江西的舞龙技艺。刘氏后人又将江西舞龙技艺与东山地区舞龙技艺融合,在东山地区独树一帜,受到人民群众的欢迎。刘家龙从出龙到烧龙,有一套传统仪式 ;刘家龙舞技艺传承有序,可圈可点,入选中国非物质文化遗产名录。每年正月初一早上,刘家族人都要到祠堂祭祖,族长向祖宗祷告,今年的刘家龙要出龙了,希望祖宗保佑刘家新的一年百事兴旺,举族康宁。随即族人以雄鸡之血点染龙头、龙角、龙目、龙口、龙珠等,完成请龙仪式。然后去田亩之上拜萨官(土地,社官),萨官也是入川刘家的财神,祈祷今年出龙及生产能有好收成。完成祭拜后,鸣炮出龙,出龙期间,即正月初一至正月十五之间,祠堂油灯不灭,香火不熄,有专人司事。族人把舞龙当作一种荣耀,当作与祖宗的一种精神交流,所以刘家龙的名望能经久不衰。正月十五是烧火龙的日子,所谓烧龙,即民间艺人将新年期间所扎的彩龙在这一天烧毁,这一天也是群龙斗彩的时间,作为元宵灯节的焦点,刘家龙将在火花(焰火)中实现最后的辉煌。舞龙结束后,刘家龙舞龙成员还要举龙至村内河畔,燃烛点香,祭拜水神,拜完水神后烧龙。刘家龙祖祖辈辈流传,龙的最终归宿是南海,烧龙入水可以送龙归海。刘家龙的舞龙动作、招式复杂多变,步法灵活,有“垛龙”“金龙盘玉殿”“龙抱柱”“波浪浮”“龙打滚”“龙心脚”“龙摆尾”等一些传统技巧。一招一式都有一些讲究,一技一艺令人叹为观止,奔放、豪迈、火热、痛快、兴奋,使人热血沸腾,给人以鼓舞、激励和美的感受。刘家龙不仅在继承和发扬传统方面做出了努力,而且也在发展客家民俗文化旅游、弘扬客家优秀文化中扮演着重要角色。

(二)雨坛彩龙舞

雨坛彩龙舞是清代以来流行于泸州一带的著名民间艺术。据 1989 年《泸县文史资料选辑》第2辑记载,雨坛彩龙舞起源于广东移民传入的“草把龙舞”。后经上百年的改进,于清光绪十八年(1892)左右,当地艺人将“草把龙”改为了彩龙,至 1919 年,正式以“雨坛彩龙”之名闻名于世。雨坛彩龙的龙头造型独特,额高,嘴短,双目突出可动,下颌开合自如,形象既威武有神,又憨愚可亲。龙身用竹篾扎制成骨架,分组分节,可长可短。整个龙身用竹篾扎成圈,相互串联,套上龙衣后灵活多变。龙尾也区别于一般的火炬尾、蛇形尾,呈鲢鱼状,极富情趣。雨坛彩龙的表演重在“活”字,“人龙合一”。表演时舞者“动于中而形于外”“心有性情,手衍神色”“手随眼动,眼随心动”。在川剧打击乐的伴奏下,龙与“宝”交织缠绵,紧紧呼应。雨坛彩龙舞造型多样,有龙出洞、龙抢宝、龙脱衣、龙背剑、龙叹气、龙砌塔、龙抱柱、黄龙滚、倒挂金钩、太子骑龙等。套路变幻莫测,表演活泼灵动,或脱衣,或翻滚,或叹气,或擦痒,极显龙之性情。2006 年,“雨坛彩龙”被列入国家非物质文化遗产名录。

四、耍狮灯

四川的狮灯源自南狮,是在清代移民活动中,由南方各省移民传入的。月波狮灯也不例外,是粤籍客家人于雍、乾时期从故乡带入月波的。月波狮灯伴随着南来北往的客商,随着场镇的繁荣而兴起,在清末民初达到鼎盛,后来发展出一种新的形式——袍哥狮灯。袍哥狮灯出演时,一般由 36 盏灯体高 5 尺的四方排灯先行出场,灯面上书写着“祥瑞安康”等大字。待到排灯各就其位后,再由百面彩旗簇拥着光彩夺目的金毛狮子亮相。伴随着狮子的,还有两个头戴笑和尚面具、身着僧袍的“笑头儿和尚”,一人手持文帚,一人手拿绣球。此外,还有一个扮相滑稽的幺姑儿(当地指媒婆,狮灯中插科打诨的人物)。此刻,鼓、钹、锣等众乐器齐鸣,一时鼓乐喧阗。按照传统,狮灯出灯时,先要举行祭奠仪式。摆上祭品,上香焚纸,所有成员一应参与祭拜:一是纪念祖师爷,二为拜祭狮王。祭奠礼毕后,开始“采茶”活动。“采茶”也叫“唱山歌”,这种形式与四川其他地区在狮灯出演前由狮灯领队吟诵赞彩词类似。不同的是以唱代说,参与“采茶”的人也不限狮灯成员,场镇一带能唱几句的都可以参加。唱颂时,须斟上一杯滚烫的热茶,唱词则不拘一格,既有因循的旧词,也有艺人们突发奇想的新作,尤其出众的新词则会在当地传唱下去。“采茶”由于参与度高,妙趣横生,往往持续时间很长。“采茶”过后,就是狮灯出灯。月波狮灯属于“地浪子狮灯”,招式变幻多端,有闭眼、扇耳、瘙痒、登高、腾跃、打掌子、后坐腿等 20 多种动作,扮相为一狮二僧一幺姑儿,这种狮灯中有两个“笑头儿和尚”的扮相,在四川绝无仅有。二僧执道具逗弄狮子,狮子则故意肇事反击,幺姑儿在一旁搬弄挑逗、插科打诨。众成员互相配合,逐一上演狮舞朝拜、绣球增辉、抱住翻滚、鲤鱼越足、金狮朝凤、叠罗汉、滚绣球、雄狮登高等 24 套招式。月波袍哥狮灯表演形式丰富,除传统狮灯技艺外,还糅合了川剧、谐剧、武术、舞蹈等元素。月波狮灯平时有人婚丧嫁娶均可出灯,每逢重要佳节,排场尤其浩大,如春节、元宵、东岳庙会、七月初七等。正月十五的元宵节,俗称闹大年,这一天的狮灯最为盛大。其次,要数正月十八的东岳庙会,持续10—15 天。周边各县数万信众、商家齐聚月波,狮灯要大办 3 场。值得一提的是,月波的七月初七与别处不同,当地客家人称七月初七为鬼节,这一天出狮灯,七月半为闹鬼节,当天要用木杆穿上橙子(柚子)做成橙子龙舞龙,据说这一独特的风俗源自广东老家。

五、打板凳拳

客家板凳拳,又名三合拳,于清代康熙年间由广东客家移民带入四川。主要流行于犍为县、叙州区交界的岷江沿河乡镇和纳溪区境内的天仙镇一带。该拳糅合了山东杨家拳、湖北洪拳、广东岳家教、刁家教等武术流派之优点,利用板凳为武器,以击杀实战为主,套路简洁朴实,刚猛明快。清末曾有拳师刘叫古在岷江中下游地区传授板凳拳法,闻名一时。改革开放以后,板凳拳经过改良,已经具有武术表演的特色,常常出现在日常节庆中。

六、表演高装

兴文县大坝苗族乡高装,为台阁艺术的一种,属于广东飘色的分支,从清乾隆年间兴起至今已有三百多年的历史。大坝乡高装系由广东嘉应州兴宁县移民钟永耀于清乾隆五十六年(1791)移植广东飘色而来。大坝高装的表演形式与广东飘色一样,均为只演不唱的游街,表演者都为儿童,且表演时均伴有鼓乐、杂耍等民间技艺。演员一般装扮成古今各色人物,在离地几米的高空中表演,所展示的主题通常取材于传统戏曲、民间故事、神话传说或现实生活,给人以高、险、奇、美的感觉。高桩艺术的别致之处是通过“假脚”巧妙地展示了代表性的“掩头”(主要道具),突出主角,分辨出配角。由 16 人绑抬的高桩游行时,龙灯翻腾,狮灯起舞,神童骑马领队,古董抬架伴行,锣鼓喧天,热闹异常。大坝高装在清代曾广泛流传于川南兴文、筠连、珙县和叙永等地,时常在各大庙会举行时进行表演。1949年后时有表演,“文革”期间停演。1981年始复演,20世纪80—90年代几乎每年演出,2008年后被评为国家级非物质文化遗产,并每两年于正月初一、初二日表演一次。

七、麒麟灯舞

罗城麒麟灯又称麒麟舞是犍为县一种集舞蹈、音乐、武术、杂技、工艺美术于一体的民间舞蹈。它伴随着儒学与道教相融的麒麟文化发展而来,因为麒麟为儒学思想形象物,又是道教“五灵”之首。它同广东客家民间麒麟舞和明清宫庭麒麟舞有着承接和发展。现代罗城麒麟灯在整个传承的麒麟舞中独树一帜。罗城传统麒麟灯,根据史料和田野调查,系清代前叶由广东客家移民传入。在民国初年,罗城麒麟舞开始沿岷江,直至成都坝区,走乡串户演出。出场表演员多为 8 人左右。他们的人物角色分配,一般是二人饰一麒麟,一孩儿饰日月童,一人身着头盔、盔甲饰将军,一人身着红官衣、腰裙、官帽、官靴饰土地神,二女着彩古装持灯笼,一男古装披巾持大旗。另外,乐队有唢呐手、鼓手、镲手、锣手等4人。演出剧目以“麒麟送子”为主题,有“仙童持日月”“麒麟扑日”“天将驯麒麟”“土地神戏麒麟”等表演,体现喜庆欢乐气氛。其吹奏的音乐多为民间小调,如采茶曲,没有唱词。这个时期的罗城麒麟舞与广东客家人的麒麟舞在表演形式和内容十分相似,特别是与惠州市小金口镇“中国传统麒麟舞之乡”的麒麟舞类同成分最多,在表演阵容、演出情节、演出乐器和艺术美感基本相同。两地麒麟舞不同之处在于:小金口镇,在1650年开始麒麟舞表演,仅暗含当地盛传的“仙子与麒麟”,而显现“沙仙与麒麟”传说,体现麒麟送吉祥主题 ;罗城麒麟舞,在清末民初开始表演,将“仙子与麒麟”显现化,在小金口镇麒麟舞中增加了“仙童”演员,体现麒麟送子主题。罗城现代麒麟灯是20世纪80代在罗城传统麒麟灯的基础上吸收宫廷麒麟舞元素演化而成,表演情节更丰富。其情节为:七仙女被王母强行带回天宫后,生下一子;孝子董永发愤苦读,高中状元,玉帝闻讯后,派一名天将护送董永的儿子乘坐麒麟下凡,土地神在会仙桥迎接。它宣扬“孝感动天”“知识改变命运”“人神和谐”等思想。演出阵容宏大。原来一个仙童变为一个日童和一个月童,再增加了一人扮的四头麒麟、持云牌的八个云童、持彩绸的八个风女、持流星锤的四个男子、持灯笼的四个女子、打彩旗的十六个。演员达到50多人。乐队吹套打的曲牌中,不再用民间小调采茶曲,而用《佛头子》《长锤》《将军令》《水龙吟》等曲,乐器增加西洋钢管乐,体现宫廷庄严气氛。罗城麒麟灯在1985年春四川省调演中获一等奖、造型特别奖。2007年被四川省人民政府列入四川省第一批非物质文化遗产保护名录。

(节选自《四川客家志》第7篇《习俗篇》,新华出版社2023年12月出版,刘峰廷、曾为志等撰稿)

来源: 巴蜀客家研究微刊

用户登录

还没有账号?

立即注册