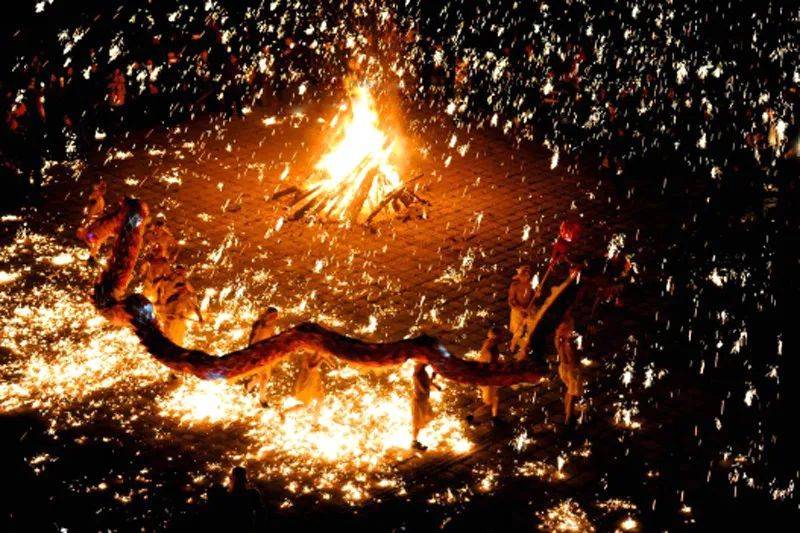

【春节特辑】射洪铁水花火龙:铁与火的激情碰撞

射洪铁水花火龙

铁与火的激情碰撞

在四川射洪市,有一种古老的传统艺术——铁水花火龙舞,顾名思义,是以铁水、焰花和火龙、音乐为主要元素的民间舞蹈艺术和传统年俗活动。射洪铁水花火龙以其高超的铁水制备技艺、精彩的龙舞表演艺术和深厚的乡土文化内核,成为四川省级非物质文化遗产之一。

起源与历史

铁水花火龙的起源可追溯至宋代,最初作为祭祀活动,用以祈求风调雨顺、五谷丰登,随着时间推移逐渐演变为一种民间艺术表演形式。射洪铁水花火龙发源地青堤古镇,地处水陆要冲,运输、盐铁、商贸等行业兴旺发达,从业人员为祈福祷寿、娱神娱己,各行业组织多开展集会竞技等活动,龙舞尤其是耍铁水火龙更是发展到极致,成为这一地区独特的民俗现象,在明清时期达到鼎盛,并在当代重放异彩、享誉全球。

制作与工艺

火龙由龙珠、龙头、龙身、龙尾和龙灯、云牌、火流星、焰火、油蚱蜢、草鞋板等火龙附件构成,制作过程极为考究,骨架通常由木条、竹杆、篾丝、白纸、影皮纸等精心扎制而成,外覆布料并多次阴干彩绘,形貌栩栩如生。铁水系以生铁为主,添加铜、钠、镁、铝等多种有色金属,于坩埚内用兰炭熔冶成温度上千的金属液体。有色金属配比的不同,导致铁水熔液与氧气接触反应后呈现精妙而丰富的色彩变化,加之铁水多少、温度高低、与空气接触时长的细微差异,使每一朵铁水花的颜色各不相同、不可复制。铁水原料配比历来为铁水花的核心机密,也是民间艺人的不传之秘。

表演与技巧

铁水花火龙的表演通常在夜晚进行,打铁水花者等候在炉边,待火龙经过时,一人用泥勺将坩埚融制好的铁水取出一勺望空抛出,另一人用木板或木棍用力击打抛出的铁水,激出万千飞花,在夜空中一阵阵、一团团、一簇簇、一点点奇幻绽放,仿佛火龙在繁星烂漫中夭矫飞舞。舞龙者不管多少、无论老少,皆赤裸上身、着短裤、穿草鞋,穿行于铁水火花阵中,再配以粗犷豪放、激情震撼的民族打击器乐,其场面既壮观又充满神秘感,唯技艺精湛者和经验老到者,方能避免铁水沾身炙肉,以确保表演的观赏性和活动的安全性,彰显了青堤铁水花火龙惊、险、奇、美的气魄与魅力。

精神与价值

铁水花火龙源自群众战天斗地、改造世界的生动实践,源自乡民祈求风调雨顺、岁时吉祥的美好愿望,其核心要义是一身是火、内外皆火、吞火驭火、吐火浴火。火龙舞具有套路丰富、动律谐趣,音乐独特、道具巧妙,造型夸张、服饰俭朴,以及群众参与性极强等特点,具有团结奋发、人天和谐的精神内核。火龙舞表演不仅是一场视觉盛宴,展示了劳动人民的智慧和创造力,更是一场精神洗礼,承载着人们对美好生活的向往和对优秀传统文化保护传承的自觉。

保护与传承

历史上,铁水花火龙主要是民间自发传承。改革开放后,在党委政府重视支持下,通过对传统铁水花火龙表演的挖掘、整理、创新,恢复每年的铁水花火龙闹元宵民俗文化活动,射洪铁水花火龙这一艺术奇葩又展现出旺盛的生命力。2006年,铁水花火龙入列遂宁市第一批非物质文化遗产名录;2012年,央视《远方的家》栏目对铁水花火龙作了专题报道;2014年,央视1套《元宵春晚》栏目,现场直播铁水花火龙表演;2017年,央视10套《地理中国》栏目专题报道铁水花火龙;2023年,铁水花火龙入选四川省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录,并逐步登上世界舞台。

链接

民国时期青堤古镇耍火龙习俗

一 风

正月初五前后开始耍狮子(玩儿狮舞)。到小镇来耍狮子的,多是天福那边乡下的民间艺人,其中以甘大华等最有名气。这些艺人都有一定的“功夫”和“绝活”在身,因为他们在“狮子抢绣球”之类的常规翻滚、跳跃的舞蹈之外,还来许许多多的“卖彩”,如登高在重叠三五张桌子高台上的翻腾、含碗;在倾斜支撑的多重凳子上倒挂、倒立、亮相;摆一个凳子、一把扇子,玩儿弄“偷扇”;盛一盆水、摆一把刀,玩儿“骟狮子卵子”(阉割狮子)等等。通常,在哪家门前玩儿狮舞向你庆贺,玩儿后,一般主人都给“挂红”(赠送红绫)、“放炮”(点放鞭炮),送红封封(红包);乡下的大户人家,对玩儿狮的熟人,还有留饭招待的。

春节期间要耍各种龙灯、火龙、彩龙、桃子龙、板凳龙,还有类似“旱船”那样的“车车灯”,以及“高桩”(高跷)等表演。一般的龙灯,就由当地的“纸火”艺人扎制:而特别讲究的袍哥码头“三义公”和“积义公”的“火龙”,则专门派人去太镇这样“大地方”的“纸火铺”订制。龙头、龙尾和“宝”(大龙嬉戏的有灵气的活动精灵)都用竹篾编制成形,外面蒙以上等薄纱(利于点灯通光),再绘以鲜艳的五彩颜色:龙头真的“马面”“鹿角”,上嵌两个碗大的活动眼球,龙口大张,两鳃图案的线条、纹饰鲜明真切,口里那条鲜红的“龙舌”还不时地左右摆动;“龙尾”上的“龙鳞”片片清晰,后面的尾鳍青绿透明:那个“活宝”朱色大红,外围遍布神秘的风火装饰,在轴上不断滚动,使里面的烛光变幻莫测,更加强它的魔光幻影;给“龙身”配上的竹编“龙背篼”(竹笼)的“龙节”,披上遍绘鳞甲图案的“龙皮”,确乎是一条上天可以叱咤风云、下海可以兴风作浪的五彩金龙。无怪乎人们舍近求远地特去太镇请它来赏光小镇。

正月初九,龙灯中的“火龙”开光出行。走在“火龙”前面的,还有一拨“玩友儿”锣鼓,鼓师的板鼓(小鼓)支在腰间,场面匠(司大锣的乐手)背揹的竹板支撑大锣,堂鼓(二鼓)则由两人平抬,其余人等,各执大钹、小锣、马锣、小镲、唢呐、笛子等等,他们打(演奏)着“亮子”“霸王鞭”“水波浪”等川剧锣鼓的传统曲牌;一对牌灯,它的一面书写着“风调雨顺”,另一面上面写着“国泰民安”;后面是一组“纸火”灯艺,成对的鲤鱼灯,青波(青鱼)灯,白鹤灯,蚌壳灯,蛤蟆灯;后面才是十二节长龙,“龙身”各节的“灯笼”里点着“草鞋板儿”或“油蚱蜢儿”等灯火,整个“龙体”照得透亮:举着“龙头”“龙尾”和中间龙节的玩儿龙者,个个都是勇士,他们光膊赤身,奋力舞动抢宝的火龙,直累得大汗如洗,那遍身的“油光”(汗水)在灯火下晶莹闪烁。“火龙”的两侧由“纤藤杆儿”(充做火炬的船工拉纤用坏后的竹编“纤绳”)火炬手们夹道,以保证游行道路的通明;再外侧的围观者摩肩接踵,人山人海。据说,从“龙灯”里替换出的未燃点尽的“草鞋板儿”或“油蚱蜢儿”的根蒂,留下给小娃儿出痘子时点用,可以轻易渡过病痛的难关;还说,若抱小娃儿从“龙肚皮”(龙腹)下穿过,还可以为他免除病痛灾难。

“火龙”出行的第二天,就可以“烧花儿”(用类似烟火的“花儿”喷烧赤身裸露的玩儿龙者)。在“耍龙”的夜晚,街道两旁的住户,有人点燃“纸花儿”(纸筒内装火药、硫黄等的烟火),直冲向这些舞动“火龙”翻腾的“耍龙人”,晶莹耀眼的星花、鲜红强劲的火舌,一齐扑向这些赤身露体;“耍龙人”有时还停下舞龙,毫无遮挡地接受“花儿”的“干烧”,不过多数被烧的人都在烟火中原地轻跳,说这样能让火星快速下掉,可以减轻对身体的烧灼;有的“耍龙人”堪称“勇士”中的“英雄”,他们不但一动不动地挨烧,毫无畏惧,而且还发出挑战性的“冲这里来”的示意,以吸引更多、更猛、更久的集中“攻击”,以便在众多的舞龙者中脱颖而出,更显出他的“英雄本色”。另外有些人放(燃烧)“竹筒花儿”(用南竹筒加注铁粉、硫黄等制成),这种“花儿”吼声如雷,威力强大,它不仅烟火壮观、烧灼劲儿大,而且偶尔会有爆炸事故发生,所以,“烧花儿人”常通过竹“夹板”间接掌控,而且和“耍龙人”之间还保持一个安全距离,以防止发生爆炸伤人。有的大商号还特设小型的化铁炉,熔化铁水,小勺抛铁水于空中,以木板向上猛击,把铁水均匀打散开来,使释放出漫天的“铁树银花”,这谓之“铁水花儿”;这种“花儿”非常漂亮、壮观,而且“对皮肤的烧灼力不强”(耍龙者语),条件是铁水务必充分融化,而且要充分“打开”(散开)铁水,否则,未熔化的小铁沙子或未打散的铁水有烧灼致伤的危险——如遇“打击铁水”落空,会引起更大的危险,此时,必须及时疏散危险地带里的人群。

在街上,如果两条“火龙”逆向相遇,要相互礼让,“龙头”不要举得太高,并口呼“两让”;有不遵循此规矩的,就会斗气打架,此种情况,多是互相有某种宿怨者所为。小镇 上“三义宫”和“积义宫”,一个是地主绅士、政界“贵族”的袍哥团体,另一个是江湖义士和新兴资产者的哥老会码头,虽然他们的结社宗旨和行动作风大不相同,然而他们都保持各自的清高和“正气”,所以向来“河水不犯井水”,从来不为低级庸俗的琐事所纠缠,更无莫可名的恶意争斗。

“火龙”后面常有一出《渔翁撒网打(捕)蚌壳》的小戏,再由它引导一台“车车灯儿”(类似“旱船”,但它的形式为“车”)的有唱有舞的表演——坐“车车灯儿”的是个“小旦儿”(戏曲旦角)的扮相,俗称“车幺妹儿”一般都由“告花子”(叫花子)等“下贱人”扮演,正常人家的人是不可以去扮演这个角色的,正因为如此,小镇上曾闹出过牛幺妹儿因“坐车车灯儿玷辱了宗族声誉”险些被人“沉河”(身上捆上重物扔进河里)的闹剧。后面还有“踩高桩”(踩高跷)表演,这里多扮的是《西天取经》的唐僧等戏曲人物。再后是许多人玩儿的“蛤蟆灯”,他们敲着竹板,如同梆子样呱呱有声,用以模仿蛤蟆的叫声。再后是“打连芯儿”的队伍,他们一面在身上打着“金钱棒”,一面唱着叫做“柳连柳”的小曲儿,其中有“正月里来嘛是新春呀,柳啊柳连柳呀,大姐进城嘛来观灯呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花;二月里来嘛龙抬头呀,柳啊柳连柳呀,大姐望郎嘛上高楼呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花;三月里来嘛是清明呀,柳啊柳连柳呀,大姐上山嘛来踏青呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花……”;还有“正月就把龙灯儿耍呀,柳啊柳连柳呀,二月就把‘风灯’(风筝)扎(捆扎)呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花;三月清明把坟挂(上坟)呀,柳啊柳连柳呀,四月田中把秧插呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花;五月龙船下河坝(下江)呀,柳啊柳连柳呀,六月扇儿手中拿呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花;七月就把早谷打呀,柳啊柳连柳呀,八月十五看月华呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花:九月硕果枝头挂呀,柳啊柳连柳呀,十月红苕像冬瓜呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花;冬月蒸笼涨了价呀,柳啊柳连柳呀,腊月就把年猪杀呀,荷花溜逗儿郎逗儿海棠花”等等。最后,再是一拨“长捶”锣鼓(不像“玩友儿锣鼓”那么复杂的简易打击乐队),作为“殿后”。

在两个大“码头”(哥老会)的龙灯队伍之后,还有小镇“财神庙”和天福“人和公”“郑兴宫”等小庙会、小“码头”的“火龙”队,他们跟在后面游行,是“癞子(秃子)跟着月亮走”,为的是沾前面两大“码头”的光,跟着别人展现自身的存在,否则,他们那样有气无力的敲打、那样黑黢黢的行列,绝然是缺乏观众的。

(本文节录自《小镇记忆》,一风著,作家出版社,2015年4月出版。题目系编者所加)

来源:四川省地方志工作办公室

供稿: 射洪市地方志编研中心

图源:射洪市人民政府网 射洪文明网

配图:方志四川