【美食】小城的老字号和黄鸡肉‖陈新

小城的老字号和黄鸡肉

陈 新

细数乐山美食,不难发现一个神奇的现象,这些美食大多发源于三江汇流后,沿江而下的五通桥。

乡愁,就是一道已逝去的美食,一种味觉上的思念。

让我最心心念的,是这里的美食。不少老字号,虽未亲历,但看五通桥几位老师的回忆,依然是看得口水滴哒。

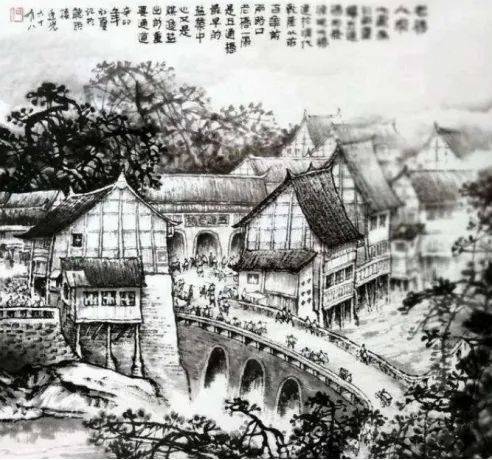

从明朝开始,延续到清朝和民国,五通桥盐业一直兴盛,井灶遍布小城,黄葛树畔,小桥流水,盐商云集。

繁华颇似小扬州,景色则称小西湖。

四望关有家饭店,厨师是个大胖子,叫邓善武,当年很有名气,那时私人馆子少,有手艺的五通桥厨师都和乐山的明和饭店、玉东餐厅、乐山餐厅厨师一样,进了当地饮食服务公司,邓师傅烧的豆腐非常地道,好看又好吃,邻居们常常是端一盅回去,让穷日子沾点油气。邓师傅做的烩面也让人难忘,骨头汤做底,用海带、金钩挑出海味,再用姜葱、胡椒提鲜。所谓烩面,就是猪杂碎切面,有肚条、心肺、猪肝、元子,不用浇料,料与面皮一起煮,料中的东西甚为丰富。

那时在四望关边上,有家芽菜作坊,露天里密密麻麻摆着几十个大坛子,不腌菜的时候,坛子是孩子们捉迷藏时藏身的绝佳地方,装得下两个孩子。小城有两家有名的调料作坊,一家叫鼎和园,一家叫德昌源。鼎和园的醋好,德昌源的酱油好,乡人皆知,但两家都做豆腐乳,规模名号不相上下。

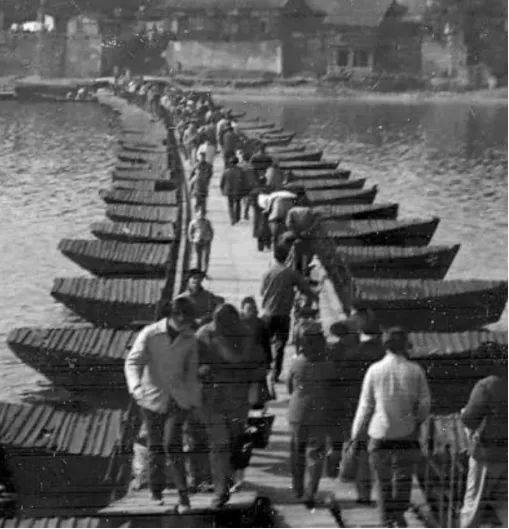

从四望关过浮桥到盐码头后,富庶繁华,乡野之气与码头风格融合得十分巴适。浮桥上去是一家小酒店,一到夜间,特别闹热。顺街过去,就是有名的永昌和饭馆(后改为应时餐),民国八年(1919)在竹根滩开办,那是当年五通桥最有名的饭馆,永昌和改为应时餐的店招是沙孟海题写的,那还是20世纪50年代,当时沙孟海名气还不大。更名为应时餐后,曾光林还是小孩子,家里每年年底家卖了猪,卖上80、90元,就要全家去应时餐搓一顿,点上几个特色菜,不到10元。

那些年,李道熙家工农街的老宅才花了300元,一顿应时餐的大餐,就是一头大肥猪的十分之一,一座中等宅子的三十分之一,可以想见,是并不便宜的。

这里的厨师是新中国成立前盐商会请的高级厨师,都被定级为国家一级或二级厨师,永昌和最有名的菜是海参鱿鱼、脆皮鱼和红烧清波,鱼都放在河水里的竹篮子里,客人取鱼时,依然活蹦乱跳,竹篮子没人守,也从未听谁去偷过。

永昌和饭馆最牛的厨师是朱德全,那时候,小城的商贾政要、袍哥兵匪、贩夫走卒都想停下来吃一盘他烧的鱼。据说美味的关键在烹制河鲜用的藿香上,有不为他人道的烹制秘笈。吃过这家海参鱿鱼的老人说,没有哪一家能做出那样的鲜味!

再往前走,有家人气很旺的小店,名字取得极好,叫试如何,店里的蒸饺、抄手、面条为三绝。这家店名,让我想起了老乐山城铜河扁的天一家饭店,一说叫添一家,取义乐山名店已众多,多我一家又何妨?五通桥这家名字更绝,试如何,让多少老五通桥人一试就试了大半辈子。

王爷庙码头则是小城船工和盐工们的天地,他们是桥滩菜肴风味的塑造者,油锅作底,同麻辣辛香煎熬成红汤,连同各种杂碎蔬菜弄成一锅。吃起既痛快,更能驱湿增暖。

龚静染回忆,小时候故乡常见的是一种火锅小炉子,在四望关一带摆了长长的一摊,各色人等汇聚岸头,吃得耳红筋胀、话匣大开。土炉子放在桌上,炉中的木炭红红一团,各种肉和蔬菜放在一旁,二郎腿翘起,花生几颗,小酒一杯,冲半天壳子,那是冬天最惬意的生活。

不知,这是否就是后来风靡乐山城的麻辣烫的前身。

王爷庙码头周围的小巷和酒馆、茶楼里坐满了劳作了一天的船工,酒馆里划拳赌酒不亦乐乎,茶楼里的惊堂木不间断响起,这样的热闹要一直持续到深夜,船工们才回到各自的船睡觉。

从四望关过浮桥到盐码头,上岸就是江声酒楼。

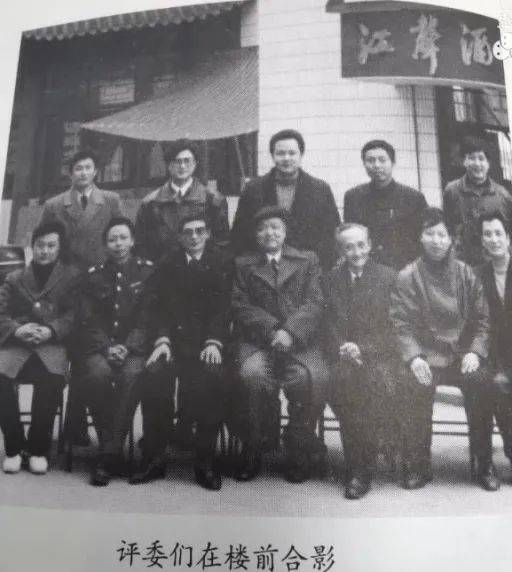

丰俭自便好去处,不是帝王胜公侯。江声酒楼1994年征联,一时轰动川内,评委会成员有李道熙、杨天开,征联启事发出后,收稿达两万多幅。

江声酒楼四个字,是书法家刘云泉写的,刘云泉当时名气比何应辉大。李道熙书写的“四望湖山留墨客,五桥紫韵入诗心”抱月匾,则挂在酒店进门处。

酒楼自此在五通桥闻名遐迩,人气爆棚,尤其是商贾大亨、文人骚客,但凡有重要饭局,莫不首选此处。

到后来,这里各色人等,上演出出闹剧,酒楼生意一落千丈,主人余某某则亡命他乡。

在我儿时记忆中,最美味的乡愁,则是那一片片黄鸡肉。

20世纪50年代,菩提山下白鹤林,雪白的鹭鸶成群结队围绕在这里,旁边的黄葛井茶楼酒肆众多,靠河的一边都是漂亮的吊脚楼。再往工农街走几百米,就是大石包。为何黄世海当年情愿从两河口岗棚儿坐船到工农街,都不顺路走花盐街,原来是因为当年工农街人气旺,远超花盐街。

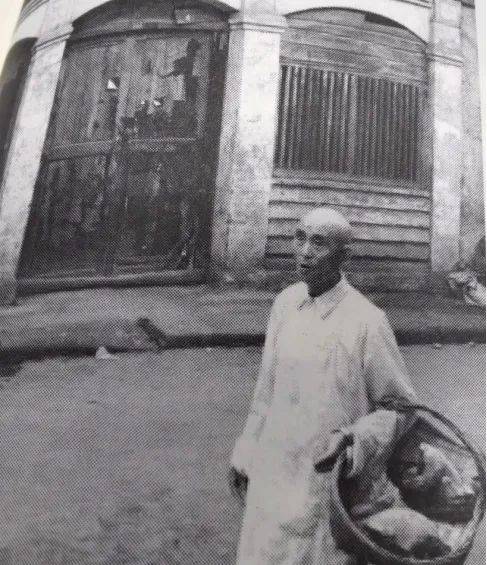

小时候,我在向阳小学读书,住在工农街大石包外公家,我常在大石包河畔耐心等待,因为一个挑担子卖白斩鸡的老年人每天都要从这里经过,外公向来宠我,看到我想吃了,就会大方地给我一毛钱,去吃上两片。那味道,绝对是记忆中最好吃的白斩鸡。

乐山有白斩鸡,五通桥有黄鸡肉,两个都名声在外,但又各具特色。

“黄鸡肉……一点两点,一分二分……”

我这一代,以及年纪更长小城人的集体记忆中,黄鸡肉这吆喝声实在撩人,叫卖声声若洪钟。一点两点是指分量,一分两分是以前的价格。

黄鸡肉的创始人黄世(泗)海他家上辈,尤其是他母亲烹调鸡肉的手艺很厉害。民国时,黄世海在重庆当兵,被留在重庆孔二小姐家中当警卫,因他厨艺了得,兼职了孔府炊事员,每有贵客到孔府,就会专门让这个警卫做一道拿手的白斩鸡,成为战时重庆一道家宴中的招牌菜。

新中国成立前夕,黄世海在重庆卖鸡,眼看重庆快乱了,估计家乡还算平稳,于是在兵荒马乱中跑回了五通桥。这下警卫是再没得做了,无奈下黄世海只能专心卖白斩鸡。

从此,街坊四邻都管他叫黄鸡肉。

一位老乡如此回忆:老桥旁边的黄葛树下,有个学校,每当放学铃声响起,人未到吆喝声先到,黄世海肩膀上搭着一块白毛巾,腰间系着一条齐膝盖的大围裙,一只手挎着黄灿灿油浸浸的竹篮子,另一只手拧着撑竹篮的三叉木架,木架上的竹篮旁边挂着一只挑选鸡肉用的油渍渍的,装满了一大摞亮锃锃竹筷的筷笼子,篮子里,一边一盆红红的红油海椒白宰鸡,两个盆子分别是三分钱的净肉片,两分钱带骨头叻。

那时候的学生娃,和现在的学生娃一样,盼下学,最重要的要因,就是盼着校门外的小吃摊。那些年,我们最盼的就是黄鸡肉,踮着双小脚丫儿,眼睛落下,晃动着小脑袋瓜儿,握着筷子,东掀掀西翻翻,瞅准了一块心仪的,平时积攒下来都不舍得花的,爹妈给的零花钱,心甘情愿都供奉给了黄鸡肉。

等到黄世海的围裙兜儿差不多鼓鼓胀胀的,盆子里鸡肉也没多少了,就一边吆喝着一边收起支架,两盆鸡肉卖完,就收工回两河口的家了。

黄鸡肉很多年,都是提篮上街吆喝,它的吃法最早是一片一片地卖,那时候平常人家平时自然是吃不起一只鸡的,所以黄鸡肉算是做了件大好事,把整只鸡分零了,只需一两分钱,三五分钱,童叟争而食之。

乐山明和的周鸡肉,在大餐厅,彼时算是奢侈品,可五通桥的黄鸡肉,真真正正是大众消费,从小孩到穷人,都能来上两片。

那些年,虽然都贫穷,可一家生下近10个孩子,都是平常事,能打听到的,黄世海都是有黄七妹、黄八妹了,由于生了许多小孩,妹妹又多,生活自然困难,一个人养一大群人,黄七妹11岁、黄八妹10岁时,就帮助爸爸一起走街串巷卖鸡肉。那些年,黄七妹提装鸡肉的兜兜,黄八妹扛着卖鸡肉的架子,穿过花盐街、工农街、竹根滩、金山、桥沟,附近乡镇有赶场的,也步行前往,偶尔还要坐船去西坝卖鸡肉。有一次在金山碰到市管会的检查市场,黄七妹和黄八妹拼了命地向河边跑,金山街上的人都认识这乖巧的两个小闺女,还为她们打掩护,又据说是市管会的执法人员就喜欢吃黄鸡肉,故意放了两个小妹妹一马。

黄世海在五通桥蔬菜饮食服务公司退休后,便是黄七妹接的班。

渐渐地,黄鸡肉远近驰名。

黄世海年老后,便没再打理生意,把这门手艺传给了4个儿女:黄六孃、黄七孃、黄八孃以及幺儿黄九。多年前,黄老先生以99岁高龄仙逝。“黄鸡肉”最让人称道的是秘制佐料,调制很复杂和精细,大概这也使得黄世海4个嫡传子女,以及他们的孙辈所做出的黄鸡肉味道,总觉得各不相同。

如今,他的名字早被人淡忘。如果你在大街上看到店招变着花样在“五通黄鸡肉”这几个字中进行增减的,基本可以断定与五通黄世海家族没有关系。黄世海先生家嫡传的店,有的还把老爷子95岁时拍的人生最后一张照片放大装框,悬于店内,以示“正宗”。

在黄鸡肉作坊所在地——两河口,每天杀几百只鸡的血,被其后人搞成血旺,加上煮鸡的鸡汤一煮,再加上青叶菜,一份鲜美的鸡血旺汤就端上桌了。如今,我逢年过节回五通桥看老爸,老爸都要去茫溪大桥那家给我买上半只黄鸡肉,可总觉得味道再没童年那般美味。

黄世海老先生在快90岁时,悄悄给一位老朋友说过,现在的黄鸡肉,就算他自己做,也做不出当年的味道。因为三个原因:一是盐巴,当年用的是巴盐,味道更独特,现在制盐技术更发达,盐的味道却不行了,这是最重要的原因;其二,海椒现在用的是外地海椒,以前用的都是本地海椒;其三,以前他用的都是凉山花椒,对外则说用的是汉源花椒,其实汉源花椒贵是贵点,做鸡肉却不如以前正宗的凉山花椒,而后来他的后辈都用汉源花椒了。

更遗憾的是,黄世海的一个儿子,在用酒和人换花椒时,因为起了纠纷被打死了。

前不久,我去了大理和丽江,走在这两个古镇上,不由得想起了五通桥,当年的小城,是何等的热闹、繁华而有韵味,可如今却冷清得让人心酸,让家乡人心疼。

许久不写家乡了,每次不管回忆是多么完美,可写到最后,都是莫名的伤感。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:陈 新

供稿:乐山市委党史和地方志研究室

用户登录

还没有账号?

立即注册