【历史文化名人】李调元年谱简编 ‖ 王川

本文载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

李调元年谱简编

王 川

清代著名历史文献学者、文艺理论评论家、文学家李调元(1734.12.29─1803.1.14),字羹堂,号雨村,别号童山、鹤州、赞庵,别署童山蠢翁,四川绵州罗江县南村坝人,进士出身。代表作有《方言藻》《万善堂诗》《童山全集》《童山诗集》《雨村诗话》《蠢翁词》等,辑有《全五代诗》、民歌集《粤风》,另有《诸家藏书簿》《诸家藏画簿》等书,尤其是编纂《函海》《续函海》等文献学巨著,系“清代蜀中三才子”之一,诗文、才学驰誉朝鲜等地。

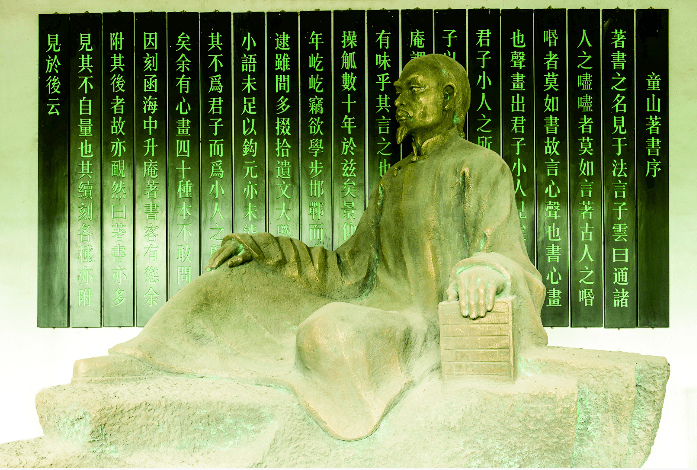

四川罗江李调元纪念馆内李调元塑像

关于李调元的年谱,目前所见有同治年间杨懋修编纂《李雨村先生年谱》(《续修罗江县志》,清同治三年版)、杨世明《李调元年谱略稿》(载《南充师范学院学报》1980年第2期第15—24页)、孙震《〈李调元年谱略稿〉质疑》(载《重庆师范大学学报》1985年第4期第83—84页)等数种,兹本着查漏补缺、大事为主之旨,遵照传统历史人物的“年谱”编纂方法,将李调元一生划分为早年、中年、晚年3个历史时期,尝试着换一种写法,以新的“三段论”划分法,用精炼的文字,浓缩表现其一生。

李调元69岁不寻常的一生,以博览群书、仕进廿载、回归著述为特征,大致可以分为3个阶段。

第一阶段,早年篇,李调元1—29岁,为读书生涯。李调元幼承庭训,少有“神童”之美誉,读书积学,成年发愤向学,为后来的大成就奠定了基础。他一生著述之多,涉及研究领域之广,不仅与遂宁张问陶(张船山)、眉山彭端淑合称“清代蜀中三才子”,而且在清代四川可谓全省第一人,清代著名诗人袁枚有“西蜀多才今第一”之赞誉,堪与明代杨慎并称全蜀异代双杰。

第二阶段,中年篇,李调元30—49岁,为仕宦生涯。他29岁中举,在翰林院、学政、道台等职位为官约20年,宦迹遍及大江上下、东南西北;交友极其广泛,除名公巨卿、文士画师之流,上至高宗乾隆,下及村姑牧童,他均有交接,直到49岁被解任。他为官清廉正直,赢得青史留名。

第三阶段,晚年篇,李调元50—69岁,晚年生涯。李调元获罪遣戍新疆伊犁,途中获得赎罪,绝意官场,读书、研究、著述,直到病逝。他最终完成了文献总集巨著《函海》,不仅整理、保存了巴蜀文化,而且继承、弘扬了乡邦文化,推动了蜀学的繁荣,在中国学术史上占有重要地位。

早年篇(1734—1763,李调元1—29岁)

清雍正十二年十二月初五日(1734年12月29日),李调元出生在四川绵州罗江县南村坝。20世纪50年代撤罗江县,将宝林镇划到安县(今四川省绵阳市安州区),故按照历史事实而言,李调元当时出生于四川省罗江县宝林镇;按照现今行政隶属关系而言,李调元出生地为绵阳市安州区宝林镇大沙村。现宝林镇已与塔水镇、清泉镇合并,建立新的塔水镇,镇政府驻塔水镇,大沙村与乌龙村合并建童山村。

在罗江县南村坝的李家湾,李家为当地有名的书香世家。李调元之父李化楠是清乾隆七年(1742)进士,尤为重视儿子的教育,故李调元从小接受到良好的教育,与从弟李鼎元、李骥元皆一时才俊,时有绵州“三李”之号。

乾隆三年(1738),5岁。李调元入乡塾,开始读“四书”、《尔雅》等典籍。

乾隆十一年(1746),13岁。李调元随父游学江南,作诗成对,获誉“神童”。

乾隆十七年(1752),19岁。李调元应罗江县童子试,考第一,入县学。

乾隆十八年(1753),20岁。李调元随父游学浙江余姚,与邵晋涵等文士订交。

乾隆二十三年(1758),25岁。李调元随父丁忧回蜀。

乾隆二十四年(1759),26岁。李调元肄业于锦江书院,与崇庆何希颜、成都张鹤林、内江姜尔常、中江孟鹭洲、汉州张云谷,以文章著于时,时称“锦江六杰”。秋,在成都参加乡试,提学使“奇其文”“拔第一”,后来公榜,中第五名。

乾隆二十五年(1760),27岁。李调元参加科考,礼闱落第,与父交游于京师,补恩科品级中书,与毕秋帆、祝芷塘、王梦楼、赵翼、程鱼门诸名士诗文唱和;又从陆宙冲学画。他领悟力强,很快掌握了技法神韵,精于水墨丹青,有“小李将军”之谐号。

中年篇(1764—1782,李调元30—49岁)

乾隆二十八年(1763),李调元参加会试,考中第二名进士;五月,殿试,中第二甲十一名,选入一等,点翰林院庶吉士。是年,会试诗题为“从善如登”,李调元诗中有“景行瞻泰岱,学步笑邯郸”之句,为副总裁赏识,列为第一。总裁秦蕙田认为“此卷才气纵横,魁墨,非元墨也”,置为第二名。李调元殿试中二甲十一名,入翰林院,为入庶常馆,开启其长达20年的仕途生涯。

踏上仕途后,李调元历任翰林院编修、吏部考功司主事兼文选司员外郎、吏部文选司主事、广东学政等职。在任文选司员外郎时,以办事刚正获称“铁员外”。

乾隆三十一年(1766),33岁。翰林院庶常馆散馆,李调元改授吏部文选司主事,完成《周礼摘笺》5卷等著述8种。

乾隆三十四年(1769),36岁。冬,李调元丁父忧,全家奉丧归蜀,完成《蜀雅》一书。

乾隆三十七年(1772),39岁。正月,李调元抵京,仍补考功司主事。清政府开办《四库全书》编订馆,采集全国遗漏书籍,从全国各地征求古籍善本达13000多种,下令重修《永乐大典》。李调元时任翰林院监司徽辅,参与《四库全书》编纂工作,并得以借观朝廷内府藏书,并雇人抄录许多罕见书籍,尤以巴蜀为主。

乾隆三十九年(1774),41岁。五月,李调元任广东乡试副主考,随即,又担任广东学政,巡视广东省10府3州。他铁面无私,严禁舞弊,奖励勤学向上学子,受到士子们称赞。

乾隆四十一年(1776),43岁。二月,李调元随乾隆帝谒东陵、登泰山,赋诗纪之;冬,升迁文选司员外郎。刊刻个人诗集《粤东皇华录》。

乾隆四十二年(1777),44岁。因湖南巡抚公文措辞失当,李调元按规定不与画押。吏部尚书阿桂、舒赫德大发雷霆,在考察京官时,将李调元填入“浮躁”一类。乾隆帝见表册所填19人均年迈多病,唯独李调元年富力强,就询问吏部尚书:“李调元何事浮躁?”吏部尚书回复:“过于逞能。”乾隆帝一笑置之,诏令李调元仍为吏部员外郎。李调元买书万卷,本欲南归,乃作罢。

八月,李调元升任广东学政,临行前为乾隆帝召见,乾隆帝云:“汝乃朕提拔之人,看汝在司难处,今命汝提学,须当勉力报效。”又云:“汝若在明朝,得罪严嵩、张居正等,早身家不免矣,戒之!”皇帝一再勉励,李调元应对中肯。

乾隆四十三年(1778),45岁。李调元在广东学政任上,发展教育,采风岭南,编辑成《全五代诗》《赋话》《制义科琐记》等书。

《全五代诗》

《赋话》

乾隆四十四年(1779),46岁。李调元在广东学政任上,曾渡海至琼山(今海南省)主试,拜谒苏东坡祠,撰写《然犀志》等书。

乾隆四十五年(1780),47岁。李调元创办“潞河书院”,培养人才。

乾隆四十六年(1781),48岁。正月,李调元从广东学政任满回京复命,二十八日,乾隆帝在勤政殿召见,问其广东总督、巡抚以下官员事。李调元如实对答,乾隆帝十分满意。次日,李调元即擢任直隶通永道道员(正四品)等要职。

秋,李调元在京,向翰林院诸公并“借天府藏书这副本,每得善本,辄雇胥录之。始于辛丑秋,迄于壬寅冬”。当本年完成《函海》的初步编纂。

同年,因弹劾永平知府,得罪权臣和珅,埋下祸根。

乾隆四十七年(1782),49岁。李调元在任直隶通永道道员。同年,奉旨护送一部《四库全书》去盛京(今沈阳),因途中遇雨,沾湿黄箱而获罪,十二月下保阳皋司狱。

晚年篇(1783—1803,李调元50—69岁)

乾隆四十八年(1783),50岁。二月一日,李调元出狱,被遣戍新疆伊犁;旋经袁守侗搭救,从流放途中召回,削职为民。此后,李调元闲居通州,读书、著述2年。

李调元深感仕途坎坷、吉凶莫测,于是绝意官场。他在《小西湖看荷》一诗中写道:“谁开玉镜泻天光,占断人间六月凉。长羡鸳鸯清到底,一生受用藕花香。”表明其与官场决裂、洁身自好、用心著述与山水之志趣。

有友人劝李调元设法复职,他以东坡诗咏答说:“便从洛社休官去,犹有闲居二十年。”此时离他去世恰约20年,李调元此语可谓一语成谶。

乾隆四十九年(1784),51岁。李调元《函海》编纂正式完成,收书152种,大部分为川蜀先贤著述。分30函,1至10为晋至唐、宋、元、明诸人未见之书;11至16,专刻明代杨慎所著之书;17至30,为自著之书及各家已刻而流传不广的书籍,有诗文、史论、音训、剧话、曲话、词赋等,其中有关音韵、民歌、俗谚,均价值甚高。因包含经史、文学、诗歌、金石、考古、书画、戏曲、民俗、神话、语言学、音韵学、农学、姓氏学等研究成果,被称作“巴蜀百科全书”。此后,这一巨著有人民出版社等多个版本面世。绵阳市安州区2012年委托四川西部文献修复中心修复《函海》,并最终补齐。同年,安州区开始《函海》的重刊工作,历时5年完成。重刊后的《函海》凡43函,共68本,极大便利了《函海》的研究和推广。

乾隆五十年(1785),52岁。三月二十九日,李调元从通州启程返蜀,四月二十九日到家。居家著述。

同年,李调元在家乡开始建筑藏书楼。楼成,名曰“万卷楼”,楼之四周,“风景擅平泉之胜,背山临水,烟霞绘辋川之图,手栽竹木渐成林。”李调元欣慰之余,命名万卷楼所在园林为“醒园”,并赋诗:“醒园初筑亦悠然,地狭偏能结构坚。叠石为山全种竹,穿池引水半栽莲。拈花偶笑人称佛,戴笠行吟自谓仙。曾到名山游脚倦,此生只合老丹铅。”(《醒园杂咏》)

乾隆五十一年(1786),53岁。家养梨园,常课歌童自娱。

嘉庆初年,四川白莲教起义,官府镇压,各地警报频传,社会混乱。

嘉庆二年(1797),64岁。李调元完成《新搜神记》之撰写。

嘉庆五年(1800),67岁。二月,川楚白莲教起义声威甚壮,李调元一家避乱,前往成都。

四月,李调元藏书的万卷楼,“忽被土贼所焚”,李氏父子长年收藏的大量珍本、典籍、手稿等被毁。李调元归来,看见平地瓦砾飞灰,悲痛欲绝,“收灰烬瘗之”,并吟诗纪实:“不使坟埋骨,偏教冢藏书。焚如秦政虐,庄似陆浑居。人火同宣谢,藜燃异石渠。不如竟烧我,留我待何如?云绛楼成灰,天红瓦剩坯,半生经手写,一旦遂成灰。獭祭从何检,尤杠漫逞才。读书无种子,一任化飞埃。”(同治四年《罗江县志》卷35《外纪》)万卷楼被打劫的歹徒焚毁,李调元“意忽忽不乐”,悲痛欲绝,身体状况逐渐恶化,此后便一病不起。

嘉庆七年(1802),69岁。十二月二十一日(1803年1月14日),李调元病逝,实岁69周岁(一说享年70岁,乃虚岁),葬于家乡,今属绵阳市安州区宝林镇李家湾大沙村。

(载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊 )

【历史文化名人】王川:李调元——百科全书式学者最接地气的邻家阿哥

来源:四川省地方志工作办公室

作者:王 川(四川师范大学中华传统文化学院院长、教授,四川省巴蜀文化研究会副会长)