乐山的N张名片

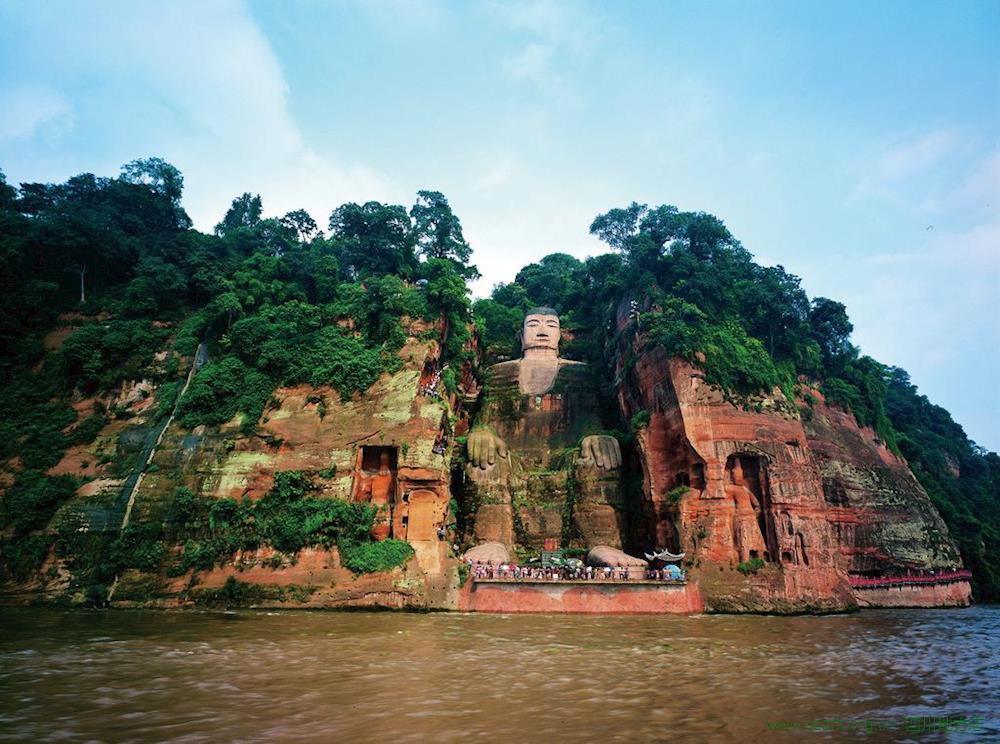

乐山大佛

乐山,位于中国大西南四川盆地西部,岷江、青衣江、大渡河三江汇流,物华天宝,人杰地灵。旧称“汉嘉古治”“海棠香国”,今为中国历史文化名城,拥有世界文化与自然遗产峨眉山——乐山大佛、世界灌溉工程遗产——东风堰。在这一片热土上,先民活动创造并留下了丰富的历史文化,成为乐山享誉四方的厚重名片。

古时神仙地

乐山的历史始于何时,史载不明。但在神话传说中,乐山的人文史可上溯到黄帝之时,峨眉山为有名的“神仙地”、中国四大佛教名山之一、普贤道场。

晋葛洪《抱朴子·内篇》记载:黄帝“到峨眉山,见天真皇人于玉堂,请问真一之道。”传说轩辕黄帝在宋皇坪(今名凤凰坪,俗称“二坪”)求道于天真皇人,坪上的玉皇观古有“授道台”之名。晋干宝《搜神记》载:“葛由,蜀羌人也。周成王时,刻木作羊卖之。一旦,乘木羊入蜀中,蜀中王侯贵人追之,上绥山——绥山多桃,在峨眉山西南,高无极也。随之者不复返,皆得仙道。”纯阳殿原名吕仙祠,殿内供奉八仙之一的吕洞宾仙像,相传吕洞宾曾到此隐居。神水阁阁前玉液泉,僧人称之为神水,有“神水通楚”之说。泉旁巨石上“大峨”二字,传为吕洞宾所书,“福寿”二字为陈抟所书。遇仙寺寺后二石朋立,中有一洞,传为汉代隐逸之士窦谊隐修之处。白龙洞亦名白龙寺,寺后原有一大洞,传为白蛇(白娘子)修道成仙的洞府,《白蛇传》中白娘子自称“我本峨眉山下一蛇仙”,后山塌填堵。白龙洞庙门上联语为:“白龙洞外点点翠峰迎旭日;古德林中片片绿云带春烟。”九老洞下方的黑龙潭,为传说中陪白娘子下山到杭州西湖找许仙的青儿修道的地方。

青衣羌国

嫘祖(传说中的黄帝妻子,养蚕之祖)即蚕丛氏神,即青衣神,乐山乌尤山在唐以前称“离堆”“青衣山”,山上有雷塠庙,雷塠庙就是嫘祖庙也即青衣神庙。唐代嘉州刺史岑参登乌尤山,有《登青衣山中峰》诗道:“青衣谁开凿,独在水中央。”宋王存《元丰九域记》明确记载:“龙游县有青衣山。”范成大《吴船录》中也载:凌云山“又名九顶山,旧名青衣山。青衣,蚕丛氏之神也。”今乐山地域部分属古青衣羌国。

开明故治

春秋前期(前7世纪),原活动于荆楚的开明氏族,在其首领鳖灵率领下举部入蜀,溯江而上,定居在南安(今乐山市市中区一带),迅速发展繁衍。后势力逐步扩展,继而进入川西平原。蜀国望帝不能治洪水,以鳖灵为相,使“决玉山,民得陆处”。鳖灵因治水有功,最后取代望帝,建立古蜀国最后一个王朝——开明氏蜀国,号丛帝,建都广都(今双流县牧马山),后迁成都,传12世,秦惠王更元九年(前316)被秦所灭。北魏郦道元《水经注》:“南安县治青衣、江会,襟带二水焉。即蜀王开明故治也。”因而今乐山市治地,史称“蜀王开明故治”。鳖灵也成为乐山历史上第一位有名可据的人物。

古代的水陆交通枢纽

公元前316年,秦惠王派张仪、司马错领兵灭掉蜀国,在现在四川西南地区建立蜀郡,乐山是蜀郡中的一部分,地名南安。秦国为巩固其在占领地的统治,“移秦人万家以实蜀中”,同化蜀人,加速蜀地的变革。中原地区先进的生产技术和文化随之传播到乐山,较早地开发了乐山。当时,“青衣有沫水出蒙山下,伏行地中,会江南安。触山胁溷崖(今乌尤山),水脉漂疾,破坏舟船,历代患之。”蜀守李冰派兵“凿平溷崖,通正水道”,保证了岷江连通长江水路交通运输线的畅通,为后来的秦和汉统一中国作出了贡献。

南安国

刘邦统一全国后,于汉高帝六年(前201)开始按军功分封列侯,宣虎因为跟随刘邦收降晋阳、歼灭燕王藏荼两大军功赐爵彻侯,封于南安,食900户,称庄侯,所封国称南安国。据宋乐史《太平寰宇记》载,封地主要在夹江平原,大约为西汉一个乡的范围,约相当于今之夹江、洪雅两县地。

宣虎在位30年后死于侯位,传子宣戎,宣戎又传宣千秋,到汉景帝中元元年(前149),宣千秋因伤人罪“不奉上法”,封国被撤销。当时南安国户口已达2100户,52年间人口增加1200户,增长率16.30%。宣虎后代在失去侯位封国后,泯没民间,但其家族历数百年不绝,在蜀汉时已成为南安四大姓之一(东晋常璩《华阳国志》载南安“有四姓,能、宣、谢、审”)。

汉代:经济文化重镇

西汉武帝建元六年(前135)设犍为郡,管辖到今贵州、云南部分地区,乐山是犍为郡所属12个县之一,名南安县,已初具县级城市规模,是犍为郡中极为重要的交通要冲和经济、文化中心之一,是西南方面的一条国际通道,在汉代其繁荣达到相当高度。外来的佛教在此传播,更是中国道教的滥觞,汉张天师祖父张辟疆墓即葬在今观斗山。汉代学者郭舍人在乌尤山上注《尔雅》,邓通在沙湾开采铜铁,唐蒙开凿的“五尺道”经过乐山。据《汉书》记载:当时乐山“有柑桔官社、汉有盐井”,“南安、武阳皆出名茶,多陂池”,铜铁已开采,丝绸业发达,汉代的乐山,是“土地沃美,人士俊乂”的望地。

士大夫之郡

汉代犍为郡南安县(今夹江县)人费贻,“少好学,有志操,为乡党所推重”(清《广东通志·名宦志》)。王莽新朝时,费贻拒绝出仕公孙述“成家”政权,装疯将公孙述骗过,韬光养晦、忍辱负重,“退藏山薮十余年”。东汉建武十二年(36),全国统一,费贻的“病”随之而愈。光武帝刘秀褒奖任用不仕成家政权的蜀中士人,被朱遵、费贻等人的忠心所感动,称赞犍为郡为“士大夫之郡也”,下诏以“公车特征”,费贻官至合浦郡太守。蜀中的人作歌赞道:“节义至仁费奉君,不仕乱世,不避恶君,修身于蜀,纪名亦足。”

郡土嘉美

乐山自古以来就被视为祥瑞之地,素有“鱼米三江金天府,峨山沫水秀嘉州”的美誉。

北周大成元年(579),青州改名嘉州,“以其郡土嘉美为称”(宋乐史《太平寰宇记》)。清嘉庆版《乐山县志》载:“周嘉州故城,历代治此。”从此奠定了位于三江口的千年嘉州城的位置基础,“嘉州”作为地名在乐山历史上共存在591年。

海棠香国

唐宋时期的嘉州治地,城内外遍种海棠,每到暮春,城周山岗繁花似锦,争相吐艳,香味独异,花香四野,故又有“海棠香国”的雅称。

嘉州海棠

嘉州海棠“其香清酷,不兰不麝”“色香并胜”,以有香出名,故又称“嘉州香海棠”。贾耽《百花谱》载:“海棠无香,唯蜀中嘉州者有香,其木合抱。”做过嘉州刺史的唐代诗人薛能在《海棠》诗中写道:“四海应无蜀海棠,一时开处一城香。”

宋代,古城内海棠山因海棠花而为嘉州名胜。摄理过嘉州政事的著名诗人陆游赞道:“蜀地名花擅古今,一枝气可压千林”“若使海棠根可移,扬州芍药应羞死”。范成大也在诗中写道:“不须悔唱关山曲,只为海棠来西蜀”。

明清时的嘉定海棠仍然芳名远播。明万历《嘉定州志》载:“州治枕海棠山,接高标之脉。甘棠楼,知州钟振题‘海棠香国’于此。”是目前所知的最早出现“海棠香国”之称的记载。清代,嘉定府(州)署外鼓楼上,前后高悬两个大匾,一个写着“汉嘉古治”,一个写着“海棠香国”,“海棠香国”已成为嘉州文化符号。同时,至今还保留下来许多与海棠有关的地名,如海棠山、海棠湾、石棠溪、棠荫坝等。刘濖《嘉定舟中杂咏》道:“身坐海棠香国里,胜游何必羡江南。”

世界最大石刻弥勒坐佛像

乐山大佛,原名嘉州凌云寺大弥勒石像,位于乐山城岷江东岸凌云山栖鸾峰西壁,脚踏三江,背负九峰,临江而坐,高与山齐,历经千年风雨,仍保存完整。最先由凌云寺海通禅师(贵州人)规划、募化,开凿于唐开元初(713),“其费亿万金”,到海通逝世时已铸成大身;后益州长史、剑南节度使兼采访史章仇兼琼“持俸钱二十万以济其经费”,成都尹、剑南川西节度使韦皋“以俸钱五十万佐其费”,历时90年于唐贞元十九年(803)全部完成,通高71米,为世界最大的石刻弥勒坐佛像,也是世界最大的古代石刻艺术珍品。1982年2月23日,乐山大佛被列为全国重点文物保护单位,1991年入选“中国旅游胜地四十佳”。1996年12月16日,和峨眉山一道被联合国教科文组织列入《世界文化和自然遗产名录》。

1989年5月广东省顺德农民潘鸿忠发现的乐山巨型睡佛由乌尤山、凌云山、龟城山自然形成。睡佛头南脚北,仰卧于岷江东岸,南北直线距离约1300米。尤为奇妙的是乐山大佛深藏在巨佛的肩腋之中,出现了“佛中有佛”的奇观。

西南名郡,惟蜀雄都

乐山以其地近成都,又当水路要冲,在唐宋时期发展成为“西南名郡”“惟蜀雄都”,为乐山历史上发展速度较快、成果最辉煌的时期。范仲淹次子范纯仁描写嘉州、眉州一带是“千里讴谣民足食,万家水竹地无尘”,一片物阜年丰的景象。

北宋庆历年间(1041—1048),井研发明卓筒井,在井研、五通、牛华三角地带崛起了一个盐业生产中心,为清代犍乐盐场的兴盛奠定了基础。大渡河、青衣江一带成为四川沙金的重要产地,占贡金总数的三分之一。宋咸平六年(1003)在嘉州置场采铜,还在嘉州铸造过一当铁钱十的“景德大钱”。宋景德二年(1005)在嘉州置丰远监铸铁钱。唐、五代时期,嘉州一带种茶已很普遍,到了宋代,产于峨眉山、花山(今沙湾区四峨山)一带的峨眉白芽,“初苦而终甘”,陆游赞扬“雪芽近自峨眉得,不减红囊顾渚春。”产于嘉州中峰的凌云山茶,“色似虎邱,味逼武夷,泛绿含黄,清馥芳烈,伯仲天目六安。”终宋一代,乐山经学研究冠绝全国,印刷业十分发达,书院、书楼兴盛一时。

人痘接种法、卓筒盐井、石油竖井世界首创地

公元980年,峨眉山白水寺(今万年寺)高僧茂真首创“人痘接种法”(俗称“种牛痘”),开世界人工免疫法之先河,比1796年英国人真纳(Jenner)试用牛痘接种法成功早了700余年。茂真为丞相王旦之子接种预防天花,亦是乐山有史记载最早的医事活动。

北宋庆历、皇佑年间(1041—1053),井研开凿成功小口深井的盐井,即“卓筒井”。凿井工具为“圜刃”,所凿之井的井口只有小碗大小,深几十丈。这是活塞机械原理在盐井中的应用,是世界科技史上活塞机械工艺的最早发明,是盐业发展史上的重大变革,凿井方法与工艺技术比西方钻井技术的发祥地美国早800余年。“圜刃”也成为近代钻井用各种凿刀的先驱,被誉为近代“石油之父”。

明正德十六年(1521),嘉州(今乐山)凿成世界第一口石油竖井,比北美和欧洲早300多年。明代嘉州石油井具体地点在乐山红崖子(今五通桥牛华溪,旧名油华溪),清嘉庆《乐山县志》所收《青衣义桥碑记》载:“红崖,产盐复产油泉,代灯烛,光益焰。人咸凿山煮盐、取泉称,故商贾辐辏,舟舆骈集”。

宋宁宗潜邸

南宋淳熙十六年(1189),宋光宗第二个儿子赵扩被封为嘉王,食邑嘉州。绍熙五年(1194),赵扩接帝位,即赵宁宗。次年即庆元元年(1195),因为嘉州为赵宁宗潜邸,升嘉州为嘉定府,此为嘉州改名嘉定并置府之始。“嘉定”作为地名在乐山历史上共存在718年(包括嘉定府、嘉定府路、嘉定州),为使用时间最长的历史地名。

军事重镇

秦蜀守李冰派兵“凿平溷崖,通正水道”,为秦和汉统一中国作出了贡献。汉武帝派唐蒙开通五尺道,经过南安县(今市中区)。隋将征伐陈国,在嘉州建造黄龙大船。嘉州在唐代为民族战争的桥头堡,今市中区水口镇曾有“唐李德裕提重兵过此”石刻。南宋末年,宋军在四川构建山城防御体系,抵抗元(蒙古)军,嘉定为西川战区的中坚,被称作“镇西之根本”。宋军先后修筑嘉定城、三龟九顶城、紫云城等,进行抗元(蒙古)战争,历时40年。明末清初,大西军蜀王刘文秀联明抗清,吴三桂盘踞云南背叛清政府,均曾在嘉州激战。

中国人民解放军成都战役时,曾在井研县竹园铺进行大战,歼灭胡宗南“天下第一团”,为乐山解放最激烈战斗,今建有竹园铺烈士陵园。

“南方丝绸之路”的重要中转站

南方丝绸之路起于成都,南下后分东西两路,东路为岷江道、五尺道,西路为青衣道、灵关道,两路在云南大理地区汇合后一并出境。东西两路之间,由起于东路岷江道上的古嘉州(今乐山),止于西路灵关道上汉源、甘洛的“嘉州古丝道”横向连接。因此道沿大渡河而行,大渡河在唐代被称作阳山江,因而此道被称为“阳山江道”,为重要的官道,唐代从成都运往西昌一带的军粮均经由此道。

明初景川侯曹震重修阳山江道,明洪武二十九年(1396),全线贯通,史称“镇西古道”,成为明王朝通往云南的一条极其重要的国防驿道。

清代以后,通过镇西古道的商贸活动极为频繁,大渡河也被彝族同胞称为“丝绸之河”。

凤 城

明代嘉定州知州段鉴在高标山上种植松柏近千株,一时满山耸翠。由于高标山是“州之主山”,“左右张两翼如翔凤”,嘉城便开始有了“凤城”之誉,即乐山古城形态就像一只展开翅膀的凤凰,萧公嘴如凤头,滨河、滨江岸线如翅膀,老霄顶如凤尾。故明人王来贤诗道:“峨山烟树里,江水凤城头。”清代,张瑞在《凤洲游记》一文中解释道:“嘉城如凤,洲(大佛坝)涌其前,如相扑然。”大渡河口的“凤洲”因之而名,终成“凤洲夕照”一景。

盐业重镇

乐山历来产盐。北宋庆历年间(1041—1048)卓筒井推广应用后,嘉州、荣州邻近井研的地区,盐井“连溪接谷,灶居鳞次。”到宋元丰年间(1078—1085),卓筒井“大率近年不啻千百井矣。”在井研、五通、牛华三角地带,崛起了一个盐业生产中心。明、清之际,五通、牛华的制盐工场生产十分兴旺,当时乐山盐场在四川占有重要地位,经济日益富庶,故谚语有“金犍为、银富顺”之说,实际是指今五通、牛华和自贡盐场的财富。历史上“犍盐入滇”“川盐济楚”被经济学家看作清代商贸史上的大事。

抗战文化次中心

抗日战争期间,乐山境内发生许多大事,留下丰厚的抗战文化:日军飞机轰炸乐山;故宫文物南迁乐山,在安谷、峨眉存放8年,16000余箱国宝无一损坏、无一遗失;蒋介石在峨眉山举办军官训练团,国民政府主席洪森在洪椿坪接受苏联大使国书;郭沫若回家乡举行抗日演讲,国民政府军事委员会副委员长冯玉祥到乐山募集抗日资金;修通抗战战略公路乐(山)西(昌)公路,至今金口河区仍遗有“蓝褛开疆”碑;民壮奔赴抗战前线,乐山人王陵基、李纯、何克希、官淼森、杨勤安等率兵在前线与日军鏖战;永利川厂等企业内迁,侯德榜发明“侯氏制碱法”;武汉大学、四川大学、江苏蚕桑专科学校等学校内迁;“飞虎队”队员罹难峨眉;众多名人或旅经或寓居乐山,乐山成为抗战文化次中心。

中国多晶硅研究开发和产业化发祥地

乐山是中国多晶硅研究开发和产业化发祥地,持续45年不间断地从事半导体硅材料的科研开发和试制生产。1964年,乐山建立我国第一家半导体材料科研生产联合体峨眉半导体材料厂(所)。1965年,建成全国第一条百公斤级的硅材料试验生产线,中国多晶硅生产实现零的突破。该厂1997年开始实施100吨/年多晶硅工业性试验项目,试验示范线采用改良西门子工艺,于2000年全面通过鉴定验收,2001年获国家计委授牌“国家高技术产业化示范工程”。

2000年9月27日,国务院总理办公会议批准在乐山新建年产1000吨多晶硅厂,被列为四川“一号工程”。2007年2月26日,国家批准建设的全国首个千吨级多晶硅项目——新光硅业公司1000吨多晶硅生产线投入试生产,是我国当时唯一打通改良西门子工艺全流程,与国际先进水平接轨的千吨级多晶硅生产线,首炉产品即达到电子级二级多晶硅产品质量指标。2009年年底,全市形成年产多晶硅7500吨的生产能力,居全国第一。

至2017年底,乐山拥有四川省多晶硅技术研究中心、四川省硅材料副产物循环利用工程技术中心、四川省硅材料企业技术中心、四川省硅材料产学研技术创新联盟、国防科技国家晶体材料加工技术研究应用中心、国家硅材料开发与副产物利用开发基地(科技部批准)等多项桂冠。

国家历史文化名城

乐山春秋时期为蜀王开明王国都,北周时称嘉州,此后为州、府治所。城垣依山临江而筑,城堤合一,临江部分1993年尚存有5个城门券。三龟九顶山上有宋末的城址和炮台。乐山大佛是全国重点文物保护单位。还有凌云寺、乌尤寺、龙泓寺及唐塔、摩岩造像、汉代崖墓等文物古迹。1994年1月4日,国务院批准乐山为第三批国家级“历史文化名城”。

至2017年,乐山中心城区景区景点主要有会江门、丽正门、育贤门、拱宸门、皇华台、老霄顶建筑群、乐山文庙、嘉州古城墙、肖坝滨江公园、绿心环线健身步道、乐山广场、白岩竹溪文化公园、天工开物、西南农产品精品农博园等。

联合国城市管理项目中国第一个协作城市

2000年6月,乐山市成为联合国城市管理亚太地区协助规划项目在中国的第一个协作城市。同年7月3日,联合国城市管理中心正式向乐山市授牌,并确定联合国和乐山城市管理协作的三个目标,即通过长期、全面合作,提高城市管理能力,将乐山这座具有三千年历史文化积淀的古城建设成符合联合国城市管理中心要求的人居环境典范城市、国际旅游城市。

世界遗产大户

1996年12月6日,峨眉山——乐山大佛风景名胜区被联合国教科文组织评为世界文化与自然遗产,成为世界第十八个、中国第三个、四川省第一个“双遗产”。

峨眉山

2014年,在韩国光州举行的第22届国际灌溉排水大会暨国际灌溉排水委员会(ICID)第65届国际执行理事会上,夹江县东风堰水利灌溉工程被授牌列入首批世界灌溉工程遗产名录,成为当时四川省唯一一家世界灌溉工程遗产。至此,乐山市形成“乐山—峨眉—夹江”世界自然遗产、文化遗产、灌溉工程遗产环线。

出川第一港

2011年1月12日,乐山港开工建设,该港是成都经济区规划的唯一“通江达海”水运港口、四川省重大技术装备出川第一港。根据规划,新建的乐山港位于五通桥区冠英镇,距乐山中心城区10公里,距成都市120公里,岸线总长14公里,规划岸线6850米,年吞吐量5000万吨,集装箱140万标箱,重件50万吨,估算总投资80亿元,计划分三期建设。乐山港区规划占地面积38平方公里,其中港口经济区15平方公里、临港产业园区23平方公里。

中国绿茶之都

2011年,乐山市竹叶青、峨眉雪芽、仙芝竹尖等9家企业被核准使用地理标志产品专用标志。2012年6月23日,在第七届中国城市品牌大会暨中国最佳文化城市公益评选活动颁奖盛典上,经“中国特色产业基地城市公益评选专家评审委员会”评审,乐山市被授予“中国绿茶之都”荣誉称号。

文化巨匠郭沫若家乡

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,曾用名郭鼎堂,曾用笔名麦克昂、易坎人、石沱、高汝鸿、谷人、羊易之等,乳名文豹。今乐山市沙湾区人。既是我国杰出的作家、诗人、戏剧家、翻译家、历史学家、古文字学家,又是科学家、思想家、政治家和著名的社会活动家。他一生著述极其宏富,出版《郭沫若全集》,共38卷。郭沫若是中国继鲁迅之后,在文化战线上的又一面旗帜。

吃在四川,味在乐山

乐山地方风味名菜、小食制作讲究,具有独特的地方风味,素有“吃在四川,味在乐山”之称,为麻辣烫、翘脚牛肉等美食的发源地,乐山美食享誉四方。宋代陆游有诗赞道:“公事无多厨酿美,此身不负负嘉州。”乐山豆腐、麻辣烫等名食上榜中央电视台“舌尖上的中国”。

此外,乐山市还获得中国优秀旅游城市、全国卫生城市、国家园林城市、首批“全国绿化模范城市”、国家服务业综合改革试点市、国家级旅游业改革创新先行区、全国综合行政执法改革试点市、四川国际旅游交易博览会永久会址、全省旅游综合改革试点市、全省依法治旅兴旅试验区、全国双拥模范市、四川省环境保护模范城市等荣誉。

(作者:周德平,作者单位:乐山市地方志工作办公室,原载《巴蜀史志》2018年第3期 总第217期)