【记忆】从蓉城到鹭岛——在西南财大与厦门大学的最初岁月(上)‖谢元鲁

从蓉城到鹭岛

在西南财大与厦门大学的最初岁月(上)

谢元鲁

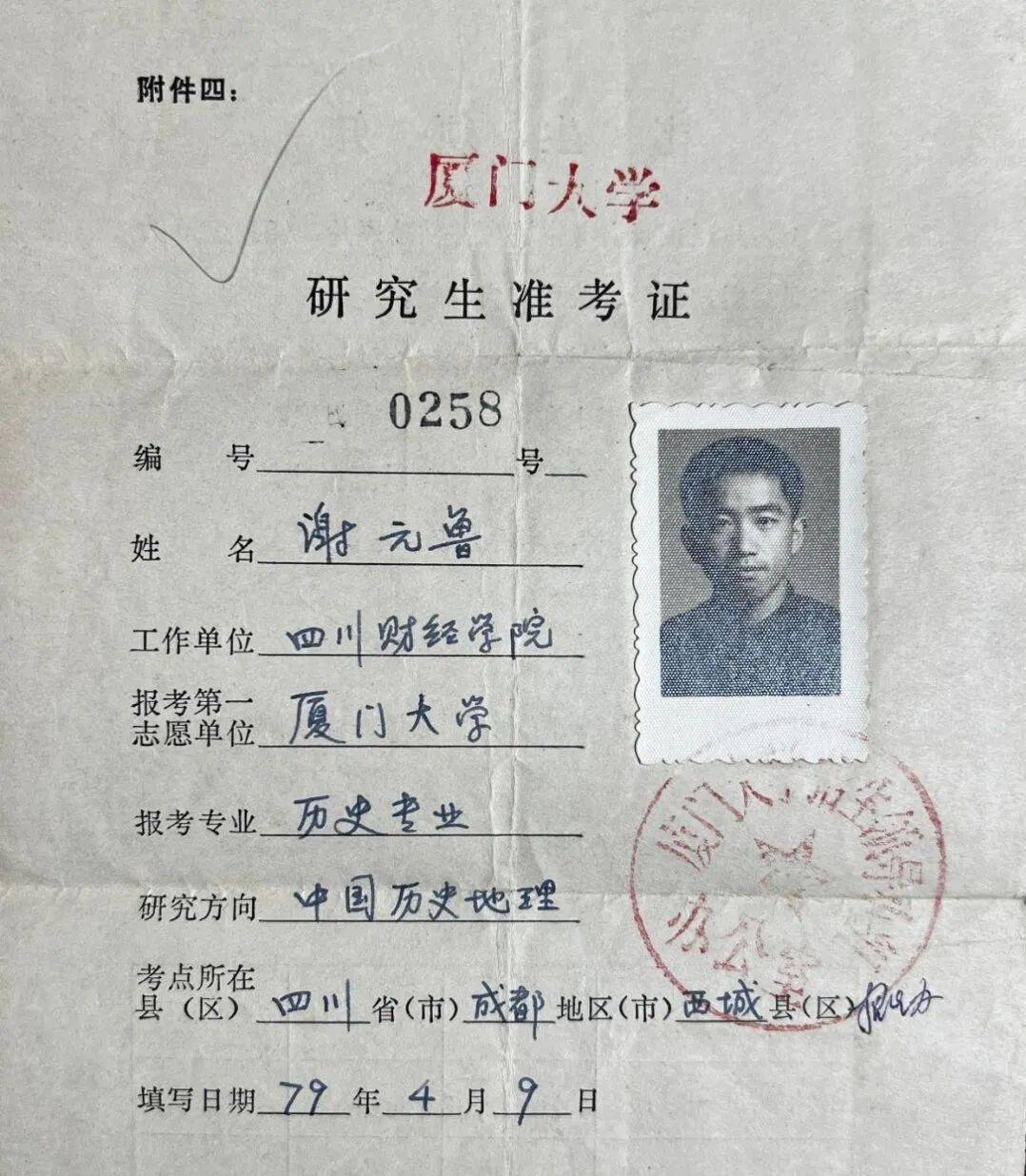

1979年9月,四川财经学院开学后,我收到了厦门大学研究生的录取通知书,那时我刚在财院的工业经济系进入大二学习。

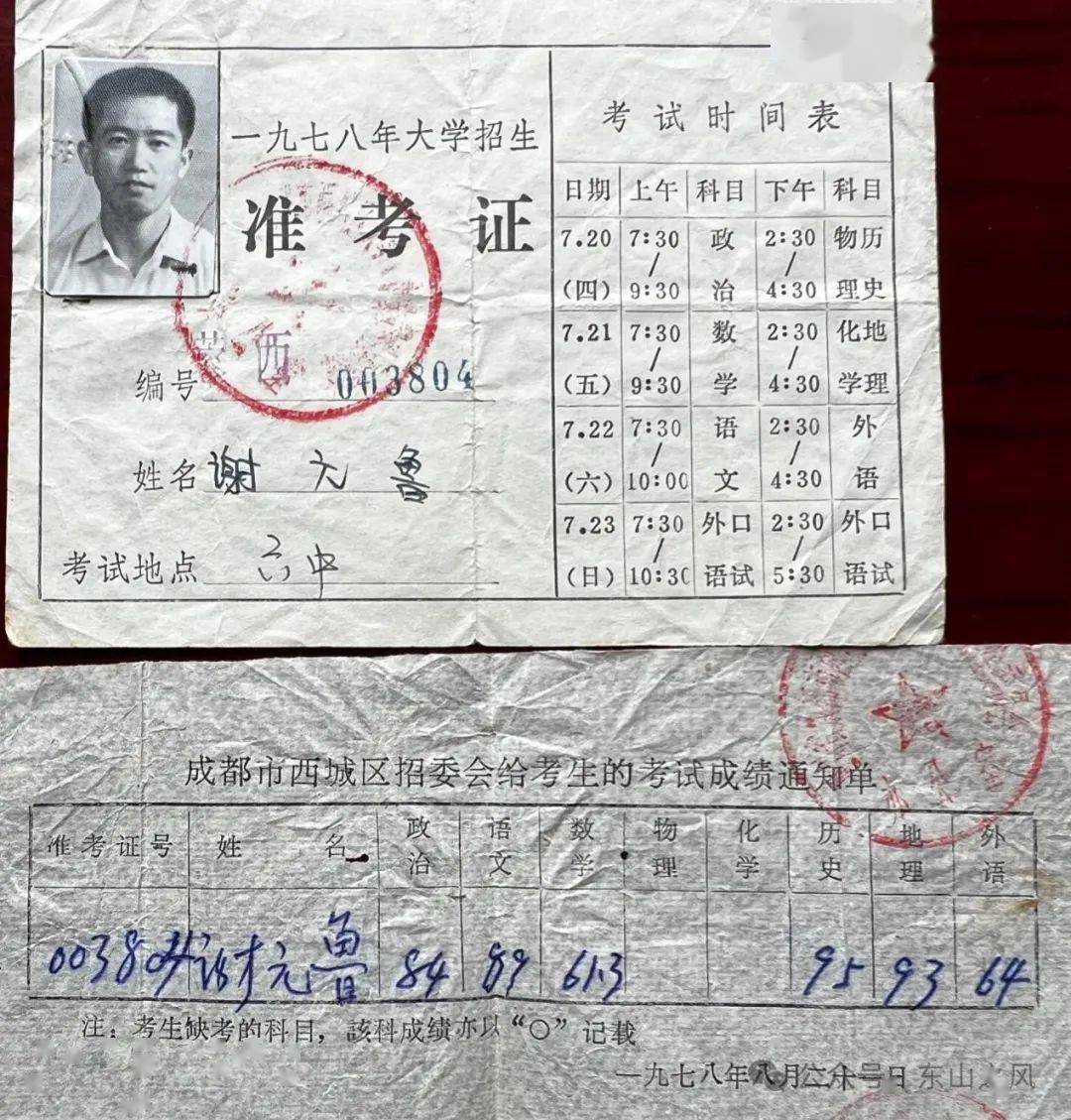

我是“文革”后在1978年9月进入四川财经学院的第一届本科生。本来可以参加1977年第一届高考的,但由于我在西昌当知青下乡十年无法回城,直到1976年底才以生病的理由把户口迁回成都,结果第一届高考时四川又规定“病青”不能报考,导致错失机会。好在几个月后政策终于放开,才可以参加1978年的第二届高考。这是高考恢复后第一次全国统考,文科考6门,但外语不计入成绩,总分为500分,我的高考分数是422.3分,这个分数据说是四川文科第二名。在填报学校第一志愿时,填了四川大学考古专业,但因为我的母亲40年代曾参加过青年党,在“文革”中被戴了个“历史反革命”帽子,当时还没有平反,所以虽然我成绩名列前茅,但川大不愿意录取我,最后却为四川财经学院所录取。

四川财经学院的历史颇为久远曲折,是抗日战争期间上海光华大学在成都开办的分部,当时全称是私立成都光华大学,抗战胜利后改为私立成华大学。1952年院系调整时,将西南地区18所大专院校的财经类系并入,组建为四川财经学院。

我所在工业经济系是全校师资最强的,教授占全校教授的二分之一,副教授的三分之一,老师们主要来自成华大学工厂管理系的文宝瑛、王德中、冯家禄、雷启荃、张彩猷等老师;重庆大学工商管理系的吴世经、程明鉴、吴歧山、常裕如等老师;贵州大学工厂管理系系主任张永言教授等人;川北大学工厂管理系的刘德尊老师等人,以及来自西南革大的晋绥分局南下干部、当时的系总支王捷书记,同时也是全校收分最高的系。1960年四川省想要办一个科技大学,于是学校增加了理工科专业,又改名为成都大学,1963年停办理工科,理工科老师和学生转入川大和川师等院校。“文革”期间,全国文科院校停止招生,学校直到1978年4月才恢复为四川财经学院。1985年,学校更名为西南财经大学。

1978年8月,学院招收了第一届本科生363名,我有幸成为其中的一员。其中带薪学习的有63人,工业经济系带薪学习的同学最多,有21人,占整个学校带薪学习同学的三分之一。我所在的寝室7个同学中就有邹大鹏、董光第、孔彬和罗珉4个同学是带薪学习的。

当时学院仅设置五个系:政治经济学系、工业经济系、财政金融系、会计系和统计系,货币银行学专业在财政金融系,1979年设立金融系,货币银行学专业才从财政金融系转到金融系,而农业经济学1979年才开始招生。

代表四川财经学院去招生的老师中,有一位冯家禄老师,她当时是当时工业经济系的副主任。冯家禄老师是宜宾人,家里是五粮液酒庄的股东,是宜宾当地的望族。冯家禄老师1945年从武汉大学经济系毕业后与丈夫温嗣芳教授一起到成华大学任教。在“文革”中曾被批斗,被学生剃了阴阳头游街示众,受尽侮辱。因为冯家禄老师在60年代初担任过成都大学计划经济系书记,是四川财经学院中有名的女强人,为国家培养了许多“修正主义苗子”,因而被造反派视为“修苗”培养人,成为走资本主义道路的罪证。新中国成立前,她的丈夫温嗣芳是武汉大学教授,曾留学英国,“文革”前是四川财经学院图书馆馆长,“文革”中属于资产阶级反动权威。冯老师深受“文革”之苦,深知“文革”之弊,有浓烈的爱才之心,在招生中见到我的档案,看到这么好的成绩,虽然其他招生老师说我的家庭出身不好,是否慎重考虑,招生组专门为此事开会讨论,冯老师说:“这是为国选才,你们不收我收,大不了我不要这个乌纱帽!”终于把我录取到收分最高的工经系。当然,这些情况都是她后来才告诉我的,冯老师能够录取我,不仅使我与西南财大结下不解的缘份,也使我对冯家禄老师终生感激。

1994年2月,作者与冯家禄和温嗣芳老师合影。

1978年的四川财经学院校园面积仅有140亩,是一个微型的大学,其余的近200亩地和校舍已为四川省委党校使用。虽然校园小些,不过学校的历史悠久,不大的校园内,建筑大多是40年代留下的青砖瓦顶平房,多是孔祥熙、刘湘等民国名人和自贡盐商捐建的。校内西北角奶牛场有一个水碾,东南角铁工厂有一个水碾,整个学校都建在一道道清渠构成的水网之间,许多房子都被水渠包围。学校道路是自贡盐商捐建的,我们学生宿舍里面的硬杂木上下铺床和书桌是刘文辉捐赠的。两旁高大的法国梧桐树参天挺立,颇有古色古香的风格。校外除了南门外有一条光华村街比较热闹,东边是省委党校校舍外,周边大都是农田与河流,夏天我还和几个同学一起到光华村街背后气象局围墙外的清水河里去游泳。

我们的教室是位于党校原来财院游泳池附近的体育馆里面,第一学期学生食堂与教师食堂共用,第二学期才在礼堂旁有了独立的学生食堂。住的宿舍是三层的黄色砖楼二楼,大家都把宿舍简称为黄楼,是1958年“大跃进”时与礼堂和学生食堂一起修建的。7个人一间寝室分上下铺,学校初经恢复,五个系的学生也只有363人,校园校舍还是蛮够用的。我们入学后,省委党校要在原来连为一个整体的校园中砌墙,和财院彻底分开,同学们很不高兴,墙刚一砌起,下午就会去合力推倒,连闹了两三次,省上部门出来调解,这墙才终于修砌成功。

财院工业经济系78级招收了63个学生,我所在的二班有32个同学。由于是“文革”十年后高考入学的第二批学生,年龄相差很大,最大的如杨观民已31岁,隋佩霞、董光第和我二十八九岁,最小的何蓉、孙力、李鹏等人是应届高中生,年龄不过十六七岁。我住的二楼寝室有7个人,除我之外还有邹大鹏、董光第、罗珉、孔彬、徐小拭和易建。我和徐小拭睡上下铺,对面董光第睡上铺,空着下铺搁大家的箱子和洗漱用具。虽年龄相差大,但大家都很珍惜难得的同学情谊,相处得很好。

1980年3月18日孙力19岁生日,寝室同学在草堂寺王园合影。此时本文作者已到厦门大学攻读历史地理硕士学位。

大学第一年的学习主要是基础课程,如政治经济学、工业经济学概论、高等数学、英语等,大家学习都很努力,尤其是英语和高数,更是让我们花了最多的精力和时间。我们的系主任是吴世经教授,曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院留过学,是新中国成立前国内唯一在国外获得市场营销硕士学位的管理学界前辈。他长于企业经济管理和市场营销学,1948年回国后任重庆大学工商管理系主任,后于1952年院系调整时与程明鉴、吴歧山、常裕如老师等到四川财经学院。另外系里还有文宝瑛、王德中、吴歧山、刘德尊、张顺之、刘承诰、林舒元、雷启荃、张彩猷等十几个新中国成立前毕业的教授,以及李永禄、赵国良、蒋明新、曾国安等十几个年轻的新锐老师,但他们的专业课要大二才开设,我们熟悉的还是上基础课和公共课的老师。如教政治经济学的是冯天才老师,用的教材是于光远和苏星编写的政治经济学教材,当时的教材还有很多计划经济的内容,经常引起大家私下讨论和质疑。教英语快班的谭明智教授当时已60多岁,还没有退休,英语口语纯熟,上课很风趣,得到同学们一致喜爱。英语快班是在全校选拔,使我认识了许多其他系的同学。教高数的是倪老师,教学特别认真,作业要求严,但高数也是让人最头痛的一门课。

学校图书馆是一幢中式平房和一栋三层楼的阅览室,仅有六七个房间,“文革”刚过,藏书不多,但对我们已是难得的阅读机会。三层楼的阅览室是大家最喜爱的地方,经常晚上约同寝室同学一起到阅览室看科普杂志。家在成都的同学,除周末偶然回家外,苦读英语和泡图书馆是日常生活。我离开财院去厦大后,英语快班结束,全体同学及老师们还把合影寄给了我,以作为财院学习生活的纪念和记忆。

1980年财院七八级英语快班结业留影,后排中为谭明智老师。

到大一第二个学期开学后不久,一个让人惊讶的消息传来:教育部通知在校的77、78级本科生可以直接报考研究生。因为国家在1978年恢复了研究生制度,这一年,共录取了10700多名研究生,生源主要是在职人员。由于十年动乱影响,恢复高考制度后招收的本科生尚无应届毕业生,导致1979年研究生招生工作中的优秀生源严重不足。77、78两届大学生是从千军万马考试中脱颖而出的,为早出人才,教育部才有了这个特殊规定。

在校本科生可以直接考研的消息传来,在同学里却没有引起很大反响。毕竟大家才刚读大一,就连基础课都没学完,何况还要去考研。但我的心里却开始蠢蠢欲动:财经专业没法考,其他专业不行吗?在下放到西昌当知青时,我对古典文学尤其对唐宋文学感兴趣。“文革”初起时曾买了范文澜的《中国通史简编》前四册,在农村没事时就当小说看,其中古代文学部分更是看了好几遍,当成文学史在阅读。虽然财经专业我也很喜欢,但研究生总比本科生强些吧?于是就到系办公室去报了名,要考唐宋文学专业的研究生。同寝室的同学们知道后都很惊讶,但也纷纷支持我去试一试。

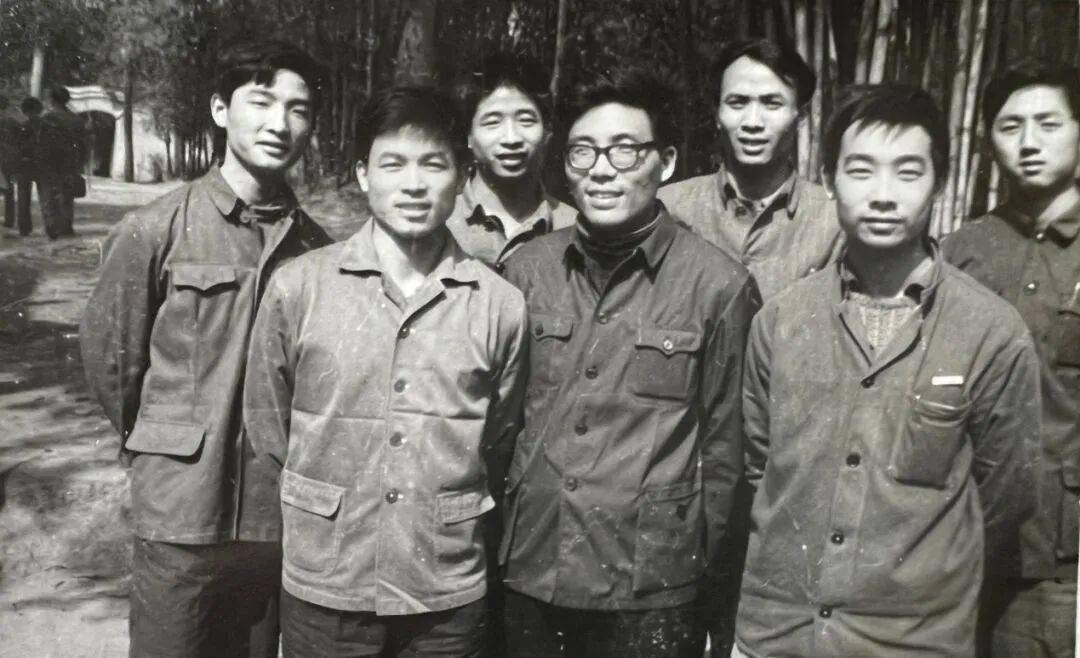

1979年9月工经系同寝室同学送本文作者的临别留影

虽然报了名,但系里也没有马上答复,大概是觉得一年级新生要考研,是否有点不知天高地厚,也怕考得太糟,会丢了学校的脸。两三天后答复我,系里要搞个内部考试,看我是否有资格报名。第二天下午,学院把我叫到系办公室旁边一个房间,发了一道题和几张试卷,题目是“论唐诗繁荣的原因”。那时唐诗研究专家,后来担任过四川杜甫研究学会会长的刘开扬教授,是财院的汉语教研室主任,想来这个考题也是他出的吧。考试也有一个老师监考。我拿到题目,相关内容大体上都还熟悉,于是笔不停手,写了两三个钟头,有三四千字才交卷。中间我们班的好几个同学和室友都来关心打探,虽然门关着,声音可是听得见。又隔了两天,系里通知说预考通过,可以正式填写报考志愿了。

但真正看到全国的研究生招生目录,却令我大失所望,因为自己所钟意的唐宋文学专业,当年只有北京大学在招生,上一年招生的复旦大学、山东大学等今年都停招。去报考北大?心中还是有些忐忑。再仔细看目录,发现厦门大学要招收历史地理的研究生。我想自己喜欢历史,母亲又是中学地理教师,家里的历史书和地理书也不少,历史地理不就是历史加地理吗?似乎更适合我。于是马上改专业,填了厦门大学的报名表。从此,厦大成为我读的第二个大学,也与历史专业结下不解之缘。直到许多年后的20世纪90年代与财大的同学聚会,当时历史学处于低谷,而经济学成为显学,我自嘲说,看来我当时考研以为是上天,谁知是跌到地下啊!但风水轮流转,又过20年后,好像运气又开始青睐历史学这边,历史与文化成为社会热词。

记得研究生正式考试大约是当年6月,学期还未结束,系里特批我不上课参考。考试共两天,试题试卷都是由厦门大学直接寄来,考试则由四川财院自行负责,考试地点就在财院内,那时人与人之间,校与校之间的信任度是很高的。第一天考政治和英语,第二天考专业。安静的房间里只有我一个人考试,一位老师监考。第一天考试中午不能回寝室,午饭是同学董光第送来。政治、英语不用说,还是有难度的。而专业试题让我吃了一惊,除了若干名词解释外,记得其中一道大题是要选择几本中国历史地理典籍介绍其内容,并且论述其学术价值及影响。这可不是以前认为的历史加地理啊!顿时头上直冒汗,幸而平常在家中乱翻抄家后剩下的父亲藏书,通史也还有点底子,冷静后终于在记忆中搜索到《水经注》和《大唐西域记》两本书,就所记得的一些内容和评价写了上去,也不知对不对。考试时间一结束监考老师马上收卷密封,由教务处寄回厦大。

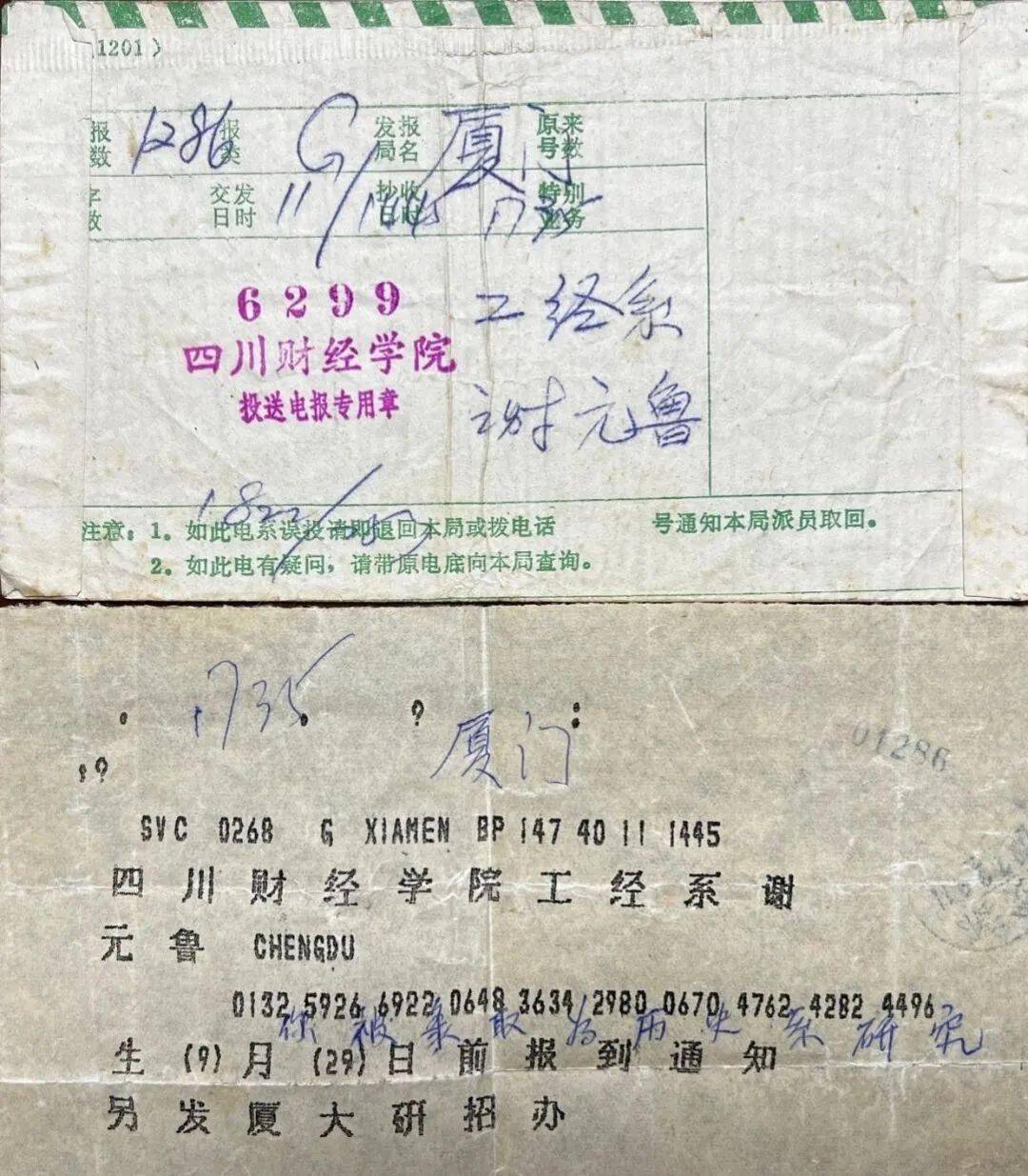

1979年9月厦门大学研招办发来的研究生录取电报

考完后不久放暑假,可能是因为当时去一趟厦门不容易,厦大也没有再搞复试,到下学期开学后,厦门大学的研究生录取通知书寄到学校,顿时引起轰动。毕竟全校只有我一个人去报考,居然还考上了,这在四川财院也是头一回。许多年后才知道,因为1978年招收的研究生水平参差不齐,当年教育部对研究生招生再三强调要确保质量、宁缺毋滥,为了严格保证入学质量,1979年的全国研究生招生计划没有完成,仅录取了8110人,比上年第一次招生录取数减少了差不多四分之一,可见这一届研究生考试竞争之激烈。

1979年9月财院工经系七八级二班同学欢送本文作者的合影

同学们还要按步就班地上课,但学校已经放了我的假,让我准备去厦门大学报到。虽然仅仅同窗一年,但同学之情早已滋生,工经系二班的全体同学陪我到校外找了一家照相馆拍了个欢送合影。同寝室的6个人也拍了送行合影,然后在光华村街上的小饭馆里聚了个餐。我也向系里的老师们告别,尤其是冯家禄老师,更是依依不舍,和财院的老师和同学们刚熟悉就要离开了,我心里也十分惆怅。别了,刚同窗一年的同学们,系里关心我支持我的老师,那筒子楼里的学生宿舍,那青砖瓦簷的图书馆,那简朴木窗的教室,那横亘在校园中的新砖墙,我会一辈子都记得这些情景的。

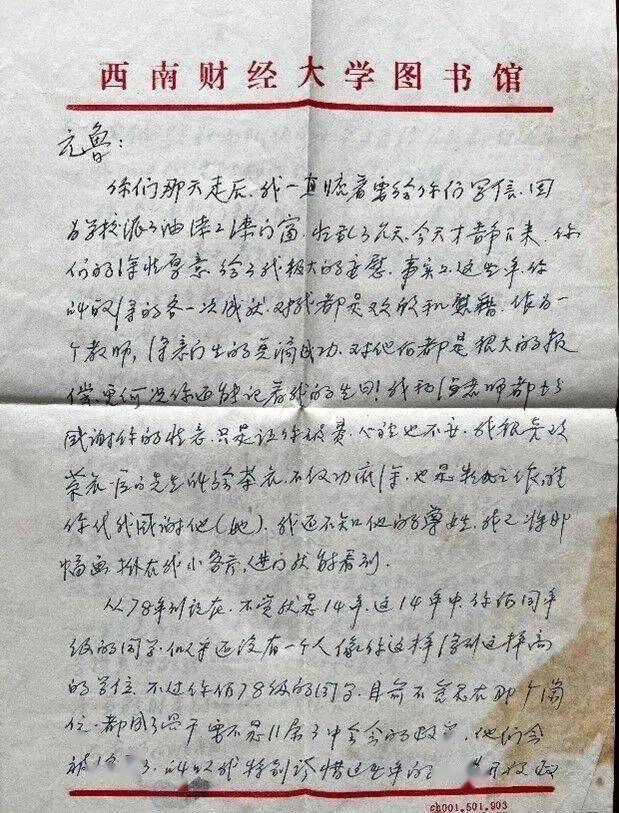

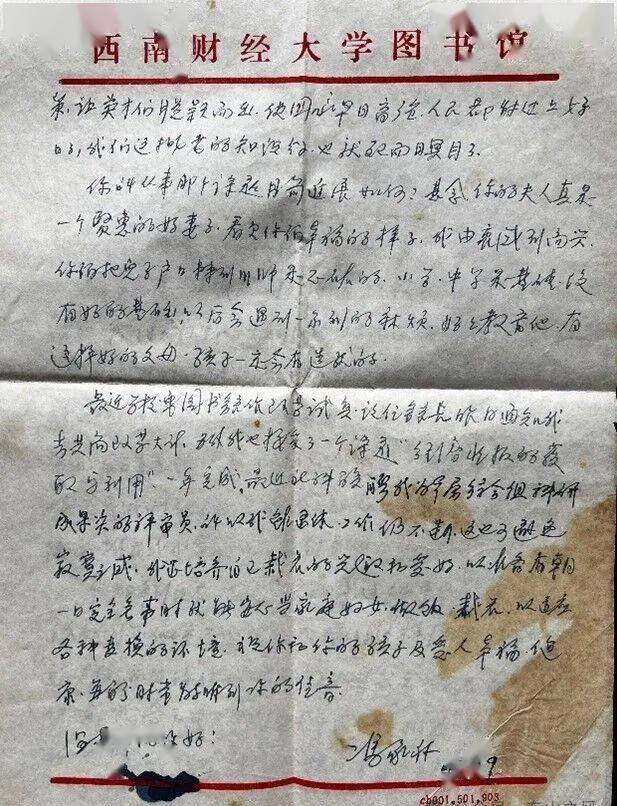

后来我在读博士毕业后回到成都,多次去财大教工宿舍看望冯家禄老师。那时她已退休,但精神很好,活动仍多,我们一起回忆招生往事的曲折,不胜感慨。1992年5月,冯家禄老师来信说:

这些年你所取得的每一次成就,对我都是欢欣和慰藉,作为一个教师,得意门生的点滴成功,对他们都是很大的报偿,更何况你还能记着我的生日!……从78年到现在,不觉就是14年,这14年中,你们同年级的同学,似乎还没有一个人像你这样得到这样高的学位。不过你们78级的同学,目前不管是在哪个岗位上,都成了骨干。要不是十一届三中全会的政策,他们会被浪费了,所以我特别珍惜这些年来的改革开放政策,让英才们脱颖而出,使国家早日富强,人民都能过上好日子,我们这批老的知识分子,也就死而瞑目了。

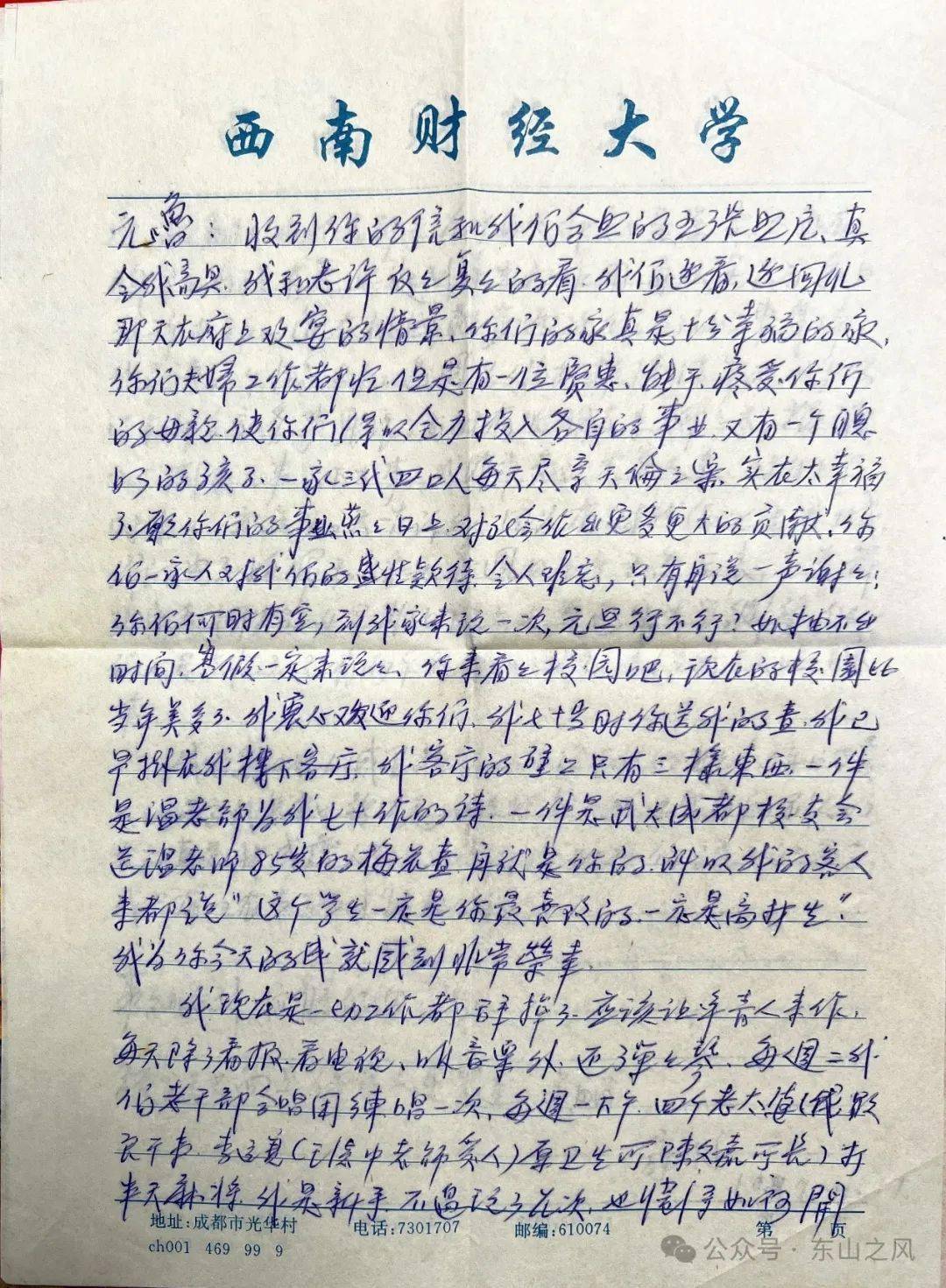

信中对我们这批学生成就的自豪,对国家未来前景的期待,真是那一代老知识分子的风格。1993年,冯老师年满70岁,我请一个著名的画家朋友,四川省文史研究馆馆员罗巨伯精心画了一幅山茶花,装裱好后送给冯家禄老师祝寿。冯老师非常喜欢,1999年11月来信说:

我七十岁时你送我的画,我已早挂在我楼下客厅。我客厅的壁上只有三样东西,一件是温老师为我七十作的诗,一件是武大成都校友会送温老师85岁的梅花画,再就是你(送的画)。所以我的客人来都说:“这个学生一定是你最喜欢的,一定是高材生。”我为你今天的成就感到非常荣幸。

冯家禄老师在温嗣芳老师1995年去世后,与武汉大学当年的学长许心广再续前缘,携手黄昏之恋,到上海居住,2015年从上海返回成都后不久去世,享年93岁。

虽然我仅在西南财大度过一年的求学生活,但我以财大学子而自豪,在此后的岁月中始终与财大的老师和同学保持联系,因为那是我在人生中最重要的转折点得到的关爱与友情。

来源:东山之风

文/图:谢元鲁