【记忆】清末民国时期内江籍怪才刘师亮‖刘德元

清末民国时期内江籍怪才刘师亮

刘德元

1911年辛亥革命后,天府之国四川,军阀割据,横征暴敛,抽丁拉伕,抢夺防区,搅得蜀无宁土、蜀无宁日,巴蜀儿女怨声载道。恰在此时,有一个人,以一支笔,以荒诞怪异的艺术手法搅得四川文坛、军政界乃至民间沸沸扬扬,这个人就是怪才刘师亮。

椑木镇:少年即显对联天赋

刘师亮(1876—1939),原名芹丰,又名慎之,后改慎三,最后改师亮,字云川,别号谐庐主人,四川内江椑木镇人。

晚清时期的内江椑木镇,地处成渝交通要道,临江而建,依山傍水,是上走成都、下走重庆的水陆码头。沱江昼夜不息地奔流,夏天涨水,常常漫到小镇的石板路上。

椑木镇街口有条逆水溪,河身细溜,水上架了木桥,名板板桥。桥头有一爿黄糕铺子(也炸油炸粑),掌柜的名叫刘树丰(乳名大龙),时年27岁。刘树丰有个弟弟叫刘芹丰(乳名小龙),12岁,这就是后来的怪才刘师亮。

刘树丰、刘芹丰兄弟二人父亲早亡。8岁起,芹丰就帮着哥哥烧火、跑堂、打杂。时日一久,哥哥觉得弟弟脑瓜子灵,不读书可惜了,于是便送芹丰到镇外吴先生那里读私塾。学了三年,芹丰觉得这个先生“理穷”,经哥哥举荐,又拜王姓先生为师。王先生特别喜欢写对子,每年春节,镇上的春联几乎都出自这位先生之手,因此王先生收徒要搞“入学考试”,专门考写对子,如果有写对子的潜能,就重点培养。这一期招生,王先生以位于椑木镇镇中心的一个茶馆为题,他说,椑木镇东下重庆,西上成都,这个穿心茶馆在场的当中,可作上联:“两头是路穿心店”,要求学生对出下联。现场有六七个学生,没有一个对得上来。这时,一阵风起,读过三年私塾的刘芹丰望着窗外滚滚沱江,联想到自己家的吊脚楼此刻定是风雨飘摇,灵光一现,当即要过纸笔,一挥而就,纳头便拜:“先生,你出的对子我对起了,你该收我当弟子了!”王先生感到惊异,趋前俯身一看:

两头是路穿心店三面临江吊脚楼

先生喜不自禁,连连赞叹:“对得好,对得好!没料到你小小年纪,这么快就能对上这个绝对!‘头’和‘面’既是人身上的部位,此地又同表方位;穿心店、吊脚楼,也是借‘心’和‘脚’来点明店和楼所处的地势。”

先生爱生心切:“芹丰是你的名。你既拜我为师,我也该给你起个字,你排行老三,为师希望你今后为人处事慎独、慎言、慎行(出自《中庸》),就叫慎三吧!”从此,刘芹丰又叫刘慎三,在王先生门下学习。先生见“孺子可教”,破例送给慎三一套《四史》(《史记》《前汉书》《后汉书》《三国志》合称《四史》)。王先生为了孩子长大后谨言慎行,专门给慎三讲解清末官场上和社会上的种种黑幕,教育他认识社会、不做书呆子。经过点拨,慎三学到了许多书本上没有的知识。

清光绪二十二年(1896),一生清苦的王先生即将走完人生之路,弥留之际,他把学生叫到床前,口出上联,要学生对答,联曰:“要对付恶势力休得莽撞”。见无人应对,他把目光投向身旁的慎三,慎三眼含热泪对出下联:“想开天辟地需要机灵”。先生听了点点头,面带微笑地闭上了双眼。

王先生的大号有一个亮字,为表明不忘师恩,希望这人间多一些光亮,慎三从此改名师亮。师亮者,思亮也,又以亮为师或师为亮也。从此,刘芹丰和刘慎三渐渐淡出记忆,而刘师亮这个名字,却渐渐声名鹊起。

自流井:秀才人情纸一张

在清代,即使学富五车,没有家财,也很难进学考上秀才。清光绪二十三年(1897),21岁的刘师亮以童生身份参加资州院试(考秀才)未中,只好团个教馆,教了十来个蒙童,代人写呈文、诉状讨生活。他笔下流利,找他写呈文的人倒也不少;他订了一条规矩:凡为穷苦人代笔,不但分文不取,还倒贴纸张。穷人信得过他,士绅们欣赏他的笔杆子,因而找他的人越来越多。

清光绪二十七年(1901),刘师亮为内江县城一个姓张的富绅写继承家产的诉状。官司打赢了,张士绅送师亮十两白银,并介绍他去自流井一家盐场做账房先生。次年,师亮受盐场委托赴仁寿县收盐债,在仁寿汪家拐染了重病。当地的哥老们找了一个姓刘的孤儿照顾他。病愈,他将这个孤儿收为义子,赐名锡之。

锦官城:成也对联败也对联

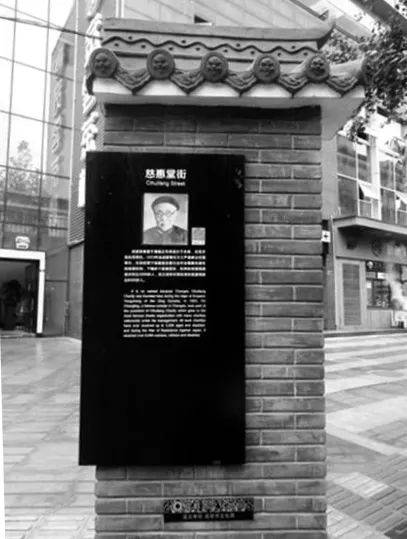

清光绪三十三年(1907),刘师亮母亲去世。不久,师亮辞别哥哥,带上妻子、女儿和义子一起到成都创业,在慈惠堂街租了一间小院住了下来。

民国初年,成都慈惠堂街的慈惠堂,是“五老七贤”(当时成都的“五老七贤”大体上说有赵熙、颜楷、骆成骧、方旭、宋育仁、庞石帚、吴之英、林山腴、邵从恩、刘咸荥、尹昌龄、刘豫波等)经常聚会的场所。有一次,刘豫波和骆成骧在慈惠堂聚会后结伴回家,那天适逢“双十节”(十月十日,民国的国庆纪念日),漫步闲聊间,抬眼看见平时走过的小院门枋上多了一副对联,二人停下步来。刘豫波低声念道:“乐意总相关,请黄丝蚂蚂,拉白鼻牛牛,庆民国五年双十;太平真有象,听爆竹声声,看莲花朵朵,遍锦城九里三分。”刘豫波念罢对联,不禁想起自己的小孙子时常念叨的一首童谣:“黄丝蚂蚂,请你来吃嘎嘎(gǎgǎ,指肉),大哥不来二哥来,吹吹打打一路来。”骆成骧见刘豫波沉浸在对联的意蕴中,便伸手拍了拍他的肩膀:“刘大哥,这副对子还挺有意趣,把我们牛牛、凑份子也写上了。此人能写出这种情趣盎然的妙对,参加我们拉牛牛、占白鼻(白鼻:旧时的一种股份游戏。逗份子时画很多股,蒙住应出钱数,一股不出钱白吃,称为白鼻)有何不可?”说话间,刘豫波回头看了看门楣,木牌上标明的是慈惠堂街10号。从此,他们每过此处,总留意看看是否张贴了新的对联;他们还打听到,此屋的主人名叫刘师亮,是个不入流的小商人。

1916年1月,袁世凯称帝,刘师亮贴出一联:“普天同庆,庆的自然,庆庆庆,当庆庆,当庆当庆当当庆;举国若狂,狂到极点,狂狂狂,懂狂狂,懂狂懂狂懂懂狂”。此联贴出,反响强烈。联语巧妙地运用了川剧锣鼓的打击声音——“当庆”“且狂”“当当庆”“且且狂”来表示对袁世凯称帝的诅咒。巧的是,此联贴出不到3个月,袁世凯死了。这时候,刘师亮却声称要给袁世凯写挽联,很多人感到诧异。可是当他拿出对联来,却觉得不对劲:

袁世凯千古;

中国人民万岁!

很多人问,你还大师呢,这对联上下联字数都不一样。一位白面书生奚落道:“上联的袁世凯三个字,怎么对得起下联中国人民四个字呢?”刘师亮回应道:“这就对了,袁世凯就是对不起中国人民!”

因为此联,得名“怪才”刘师亮。“怪才”者,天赋异禀、思维怪异、超出常人也。

到了1917年,刘师亮集聚了一些人脉,于是回内江说服哥哥刘树丰来到成都,在总府街昌福馆内(今商业场)开了间澡堂,取名“双龙池”(弟兄二人乳名大龙、小龙),并附设“双龙池茶铺”。

1918年的一个夏晨,“五老七贤”之一的刘豫波到慈惠堂街一家理发店理发,刚刚坐定,就进来一个40岁左右、身材匀称的中年汉子,一双浓眉,目光如炬,秃顶,头有些尖,满脸络腮胡子,坐在他的旁边,要理发匠给他刮光头。刘豫波当时梳辫子,那人是剃光头,自然来得快些。那人站起身来付钱,半开玩笑地跟理发匠说:“我的头秃了顶,头发比人家少一半,人家给你四百铜圆,我只给二百。”理发匠笑了起来,反唇相讥道:“刘聋哥!你脑壳顶上有‘曹操’,我手提刀刀打闪闪,生怕见红;你满脸络腮胡,我生怕徬到(伤到)你的耳朵和喉咙。就凭这,人家给四百,你也该出五百!”那人跺脚哈哈一笑,拍了拍身上的发屑,掏出五个一百文的铜元,掂在手里,哗啦啦抖了一抖:“好,好,算我说你不赢,这一百文就算给你瓜娃子买两个米花。”那人说完话,大步流星地走了。刘豫波觉得有趣,便打听此人是谁。理发匠说:此人正是刘师亮。

从此,怪才刘师亮的名号响遍成都大街小巷,一有什么特大新闻,人们就会关注刘师亮的对联,从中受到启发、找找乐子。其中流传最广的,是嘲讽时政的“民国万税;天下太贫”,此联有“民国第一联”之称,被收入幽默大师林语堂主编的乡邦文献《论语》月刊。还有一些绝妙之对,如讽刺挑粪收税、如厕收费的“自古未闻粪有税;而今只剩屁无捐”,讥讽民国法院的“有条有理;无法无天”,咒骂军阀混战、土匪横行的“伟人打仗争南北;暴客下乡抢东西”等等,幽默诙谐,寓意深刻,引人深思。

刘师亮还以一副对联让两个贪官丢了乌纱帽。当时四川设立了不少禁烟局,名义上是禁止烟土(大烟),实际上官商勾结,只要烟贩子上交好处费,禁烟局就任由烟贩子贩卖烟土。当地警察局有个“警佐”(监生)和禁烟局督办(贡生)是结拜兄弟。警佐认了督办当大哥,两人狼狈为奸,敲诈勒索,引起极大民愤。刘师亮听到这个消息后,十分愤怒,挥毫写下一联:“禁烟总局,警察分局,设此二大骗局,小民如何了局;督办贡生,警佐监生,有这两个畜生,大家安得聊生?”上联用了4个“局”字,巧妙衔接,既表达了对贪官的憎恶,也表达了对老百姓的同情。下联用了4个“生”字,寓意警佐督办畜生不如,文字朗朗上口,直抒胸臆,极尽讽刺。对联很快传开,乃至老百姓茶余饭后都念叨,“有这两个畜生,大家安得聊生?”军阀当局见老百姓的呼声越来越高,只得将两个贪官罢了官职。

总之,刘师亮的对联嬉笑怒骂,对仗工整,语言通俗,幽默诙谐,看罢令人笑中带泪,感叹唏嘘。

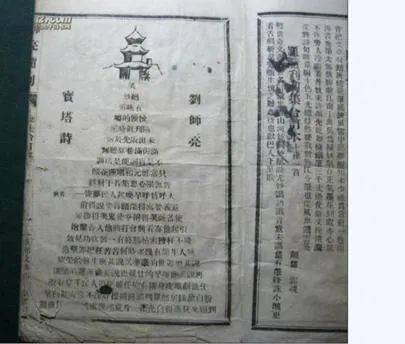

刘师亮不仅写对联怪怪的,写诗也是独具一格。

1924年冬,刘师亮因写对联讽刺时政,开设的“双龙池”澡堂和茶馆遭到查封,失去生活来源。嗣后,刘师亮动身回内江,沿途看到不少饥民、乞丐,每到一处,他就写一首《竹枝词》,一连写下七首,其中一首这样写道:“乞丐饥儿满路途,老爷太太惨声呼。一般醉酒贪花客,请看流民郑侠图。”白描的手法让民间的惨痛跃然纸上。

1925年2月,杨森向四川军阀发动“统一之战”,7月,杨森战败,尔后只身逃出四川,重庆至成都一带又被四川各路军阀割据。此时,刘师亮住在内江画家梅鹤年家里,当他听闻消息,联想到辛亥革命胜利已经14年,天下未见太平,反而战乱频繁、百姓遭殃,不禁忧愤难忍,一气之下写了三首感慨诗,颇能概括当时四川的怪状。其诗如下:

一

革命于今十四年,大兴土木胜从前。

辉煌金碧将军第,楼阁连云上接天。

二

革命于今十四年,裁兵要务最当先。

某军暗里犹招募,好似经商添本钱。

三

革命于今十四年,伊谁不倚复无偏?

今朝合丙将丁倒,明日丁又同乙连。

10月初,刘师亮回到成都重开双龙池茶馆。

1929年5月,刘师亮在刘豫波、骆成骧等人撮合下,开办《师亮随刊》,自号“谐庐主人”并担任社长,他的友人,30岁的峨眉文人阮文渊担任主编,学生韩士文、吕佶甫、李思仁担任编辑和校对,该刊常发一些小品、诗词、对联来讽刺国民党军阀的明争暗斗和黑暗统治,受到民众喜爱。不到一年时间,《师亮随刊》发行量达到两万余册,远远超过24军办的《新川报》、28军办的《成都快报》、29军办的《民视人报》。

借助《师亮随刊》这个平台,刘师亮写过很多著名对联、小品、诗歌等来讽刺揶揄当局,为此,已是他铁粉文友的刘豫波怕事态扩大,特别叮嘱他行文不要太露锋芒,以免惹出事端,并和诗一首以示劝谏:“非痴非醉亦非狂,黑白分明妙主张;漫学蒙庄《齐物论》,老来未肯敛锋芒。”但是,刘师亮仍然不听劝告,初衷不改,我行我素,最终招来灭顶之灾!

上海滩:强权之下的文人末路

果然,刘师亮终因《师亮随刊》惹祸上身,澡堂被砸,茶馆被封,人也遭到通缉。师亮自知不为当局所容,性命朝夕难保,于是写下⼀副自挽联:“伤时有谐稿,讽世有随刊,借碧血作供献同胞,大呼寰宇人皆醒;清宣无科名,民国无官吏,以自身而笑骂当局,纵死阴司鬼亦雄”。上联中“谐稿”指他讽刺军阀的文章,“随刊”指他自己创办的《师亮随刊》;下联中“清宣”是清朝宣统年间的缩写。此联慷慨悲壮,感人至深。1932年3月,刘师亮在刘豫波、于雨人等人帮助下避难重庆。不幸的是,其妻女乘船从成都下重庆投奔刘师亮,船在岷江乐山段竹根滩遇险沉没,妻子、女儿双双遇难。师亮闻讯,大病一场。病愈后,他打算到上海重整旗鼓,创办刊物。与刘师亮一起去上海的还有他的两个学生,即吕佶甫和李思仁。他们到达上海后,与上海报界名流杨慕取得联系,得到复旦大学教授严霁卿和《新闻报》编辑严作虹支持,经过两个月的奔走筹划,到1935年1月,刊号终获批准,刊名一个《笑》字。创刊号以刘师亮一篇《笑的缘起》作发刊词,他写道:“吾人处此棼乱之时局中,为社会的狂流所冲激,察觉出种种伤心惨目之事实。初则使人拍案狂叫,痛哭失声,既而在不知不觉中露出笑,由他,是惨笑,由他。……欲令人从笑字中看出自己的丑恶样子,要使人从笑字中看出社会之极恶形态,再令人从笑字中看出家国之症结病根。”然而师亮的《笑》刊出版不久,就被上海市社会局局长杨虎以“无稽之谈”“有伤国体”为由,吩咐手下人对《笑》刊进行调查。当他知道刘师亮的底细后,向手下人说道:“这个‘怪物’在四川胡闹够了,如今又跑到上海来捣蛋,你们带上我的命令,马上查封《笑》刊,不准刘师亮的任何东西出版!”

就这样,《笑》刊只出了两期就遭到查封,更为要命的是,他们所带盘缠也一并耗尽。贫困交加之际,师亮师徒只得流落上海滩头,在街头出售旧书、旧刊,也受到当局打压。悲愤之下,万念俱灰的刘师亮,只得成天反复书写那句“更欲题诗满青竹,晚来幽独恐伤神!”的诗句,以此来宣泄自己内心的悲愤和孤独。

话到此,其实我非常明白这样的文化人在当时语境下的窘状,真的是“百无一用是书生”。

1935年9月,被逼无奈的刘师亮潜回成都,从此再也没有精力到外面活动。不久,哥哥树丰去世。师亮连丧亲人,雪上加霜,生活更为窘迫。

1937年秋,师亮晚景更加凄凉,加上又闻卢沟桥事变爆发,卧病在床的他,自知时日无多,写下最后半幅寄托哀思的绝笔:

不看人间龌龊事、不听人间腌臢话的无知无觉的真正的瞎子和聋子,再不跟黑暗的旧世界发生些儿关系;

此为上联,遗憾的是,至今没人给出下联。

1939年6月11日,刘师亮被日本飞机丢下炸弹的巨响声引发心脏病离开人世,终年63岁。

结 语

综观刘师亮的一生,他没有干过轰轰烈烈的大事,只不过是一个普普通通的善良的百姓,一个替老百姓说话的怪才书生;他从晚清到民国漂泊的脚步,如同暗夜远去的灯盏;他的文字就成了他生命展开的形式,有惊人之句,但无处诉说人生紧要处的波澜。读他的文字,正如他的朋友于雨人所说:麻、辣、烫、酸、苦五味俱全,就是缺少甜。

刘师亮的著作有《师亮谐稿》《师亮对联》《时彦声律启蒙》《师亮杂著》《东游散记》,剧作集有《胭脂配》《错吃醋》,另有《治留史》和近1000首诗词。后人辑其著述为《师亮全集》。1984年,钟茂煊著《刘师亮外传》行世。

(参考文献:钟茂煊,《刘师亮外传》,四川人民出版社1984年出版)

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:刘德元

供稿:中共内江市委党史地方志研究室

用户登录

还没有账号?

立即注册