【记忆】东山客家碉楼记事||钟琦

东山客家碉楼记事

钟 琦

若不是导航软件坚定地将“客家碉楼”标注在成都市成华大道十里店路出城方向右侧,开车前往的人,大概都会在汽车能够抵达的终点心存疑虑:只见一片野草、野树,哪里有碉楼?!下车,沿着一条羊肠小道往高铁高架桥方向步行约两百米,一座三层的碉楼,才终于在一片芭蕉树的掩映下现了真身——这是东山客家人所建碉楼在成都唯一的遗留,更是广大客家建筑研究者及客家历史文化研究者眼中不可多得的建筑文物。

向龙村碉楼 摄于2018年(图源:《成都史志》,代德章供图)

客家碉楼

清初现于成都

事实上,对于热衷旅游的成都人来说,“碉楼”二字更容易让人联想到川西高原上的丹巴藏寨、中路藏寨等,这些藏寨都保存着完整的碉楼建筑,它们呈方柱体,四五八角皆有,依着山势,或三五成群、或独立于山头之上,似一个个巨大的烟囱,更似一座座神秘的古堡,历经战火、地震、岁月剥蚀千年不倒。

丹巴碉楼(图源:甘孜新闻网)

成都东山的碉楼则与藏寨碉楼完全不同,是源自明末清初“湖广填四川”中,上川的粤东北山区客家人带来的建筑原理和技术——客家人原在岭南的围垅屋、高层土楼在这里变成了“上下堂屋”结构的四合院与小碉楼结合的民居,它们虽然没有其发源地的围屋、土楼那么高大宏伟,但基本功能是相同的,即抵御外来侵略,保卫家族宅院和族人生命财产安全。

广东兴宁市城区围龙屋群(图源:方志广东 何志林 摄)

据代德章《成都客家碉楼》一文,成都客家碉楼从清初就开始修建,清嘉庆年间修筑规模更大、数量更多。当时,属于华阳县管辖的隆兴场(今在龙潭乡),位于成都东山丘陵腹地,与城市距离较远,再加上周边地形复杂,林深树密,因而匪盗猖獗,治安状况极其糟糕。一些乡绅地主和大户人家就出面组织全族、全村人共同修建防御土匪山贼的碉楼,以此增强乡间百姓的自卫能力,保护家族产业。

东山碉楼

从林立到消失

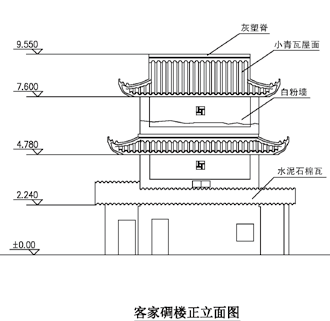

成都的碉楼多为典型客家风格建筑,采用夯土泥砖木质结构,并使用条石作为楼基,屋檐楼顶则用小青瓦盖顶,也有用麦草代替小青瓦盖顶的。屋顶塑有精美“中花”,正梁两头飞檐常常贴有精致砖雕,屋檐四角高翘,造型美观。

客家碉楼正、侧立面(图源:成都市成华区文体旅局)

碉楼通常为二层结构或三层结构,每一层都设有瞭望哨孔和射击孔(分明孔与暗孔),军事防御能力很强——在乡镇建筑物主要是平房的年代,哨兵站在三层楼上,即有居高临下之势,可以轻易地观察到两三公里范围内的各种情况,大大提升侦查预警能力。同时,碉楼本身又修筑地十分坚固,先天占据地利,可谓易守难攻。这样的设施,是村民们保卫家园的坚实依靠。

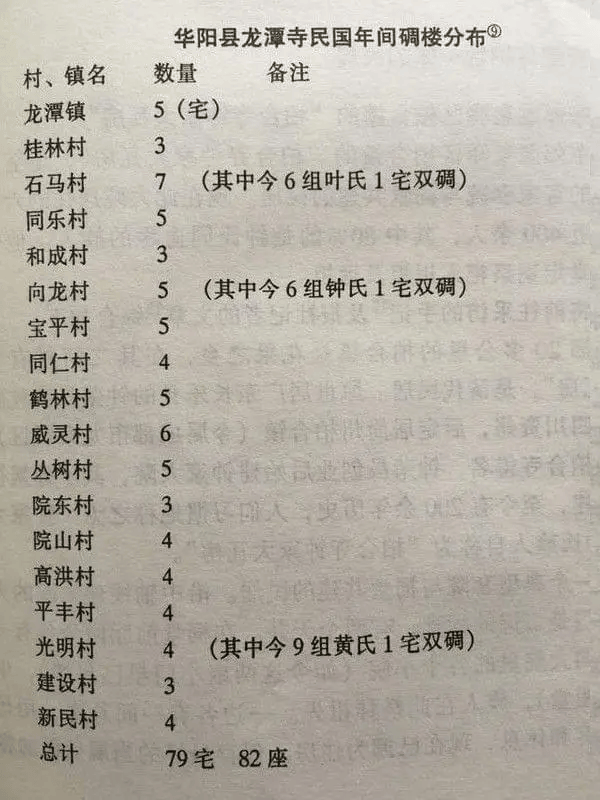

至清末民国时,成都东山一带的场镇与周边村落间出现了碉楼林立的景象。据史料记载,仅华阳县龙潭乡就有碉楼79宅82座,其中一宅一碉楼的有76家,一宅双碉楼的有3家。

图源:《四川的客家人与客家文化》(孙晓芬著)

沧海桑田,世易时移。在现代化城镇建设的大潮下,东山的碉楼几乎随着老旧房屋一起被拆除殆尽。今日仍然存在的,即是文开头所提到的向龙村客家碉楼。

向龙村碉楼

孤立于原处

据成华历史人文丛书《成华客家》,20世纪50年代前,向龙村共有三座碉楼,其中两座为客家人钟禄元和钟继昌所有,另外一座为客家人蔡氏所有。这三座碉楼分别位于牛龙路两侧,主要用于防御土匪。1990年,三座碉楼被拆毁两座,钟氏宗族的其中一座于1998年6月被成华区人民政府评定为区级文物保护单位,保存至今。

向龙村碉楼于1998年6月被成华区人民政府评定为区级文物保护单位(图源:方志成华)

保存下来的碉楼修建于晚清。根据成华区文管所提供的第三次全国文物普查(2007年开始开展)不可移动文物登记表显示,这座碉楼为成华区仅存的具有典型代表意义的家族院落防御建筑,具体位置在东华社区六组,东距三环路龙潭立交300米,西至成昆铁路600米,北距成华大道100米,占地面积约200平方米。

碉楼整体坐北朝南,三层穿斗式土木混合结构,歇山屋顶,小青瓦屋面。屋墙以黄土和稻草夯筑而成,通高约10米。屋檐四角均向上卷翘雕檐。建筑四壁开有边长40厘米木窗 ,碉楼一层大门向东(后房主略有改动),二、三层外墙四壁均设有六个10厘米大小的枪眼,作为防犯盗贼之用。

2008年大地震后翻修的向龙村碉楼,向上卷翘雕檐(图源:方志成华)。

2008年的大地震中,向龙村碉楼曾受损严重。后经维护翻修,得以保存。

田飞、李果所著《寻城记·成都》(2007年出版)一书收录了这处碉楼。书中选用的照片上可见,碉楼旁尚有几间火砖平房,手绘的地图上还能看到碉楼前的竹林外,还有两汪名钟家堰的堰塘。但如今,只余碉楼孤立于原处。

更多碉楼

仅见于影像地名

其它关于东山客家碉楼的记忆,则仅见于一些影像资料或地名当中。

火神庙巷的邹家碉楼(图源:《成都史志》代德章供图)

这当中,曾经伫立于龙潭乡场镇火神庙巷的邹家碉楼,是邹家老宅的附属建筑,为二层土墙木质青瓦结构。该碉楼始建于民国十四年(1925年),拆毁于2005年,先后驻守龙潭寺火神庙巷近百年。

据当地老年人回忆,1949年前的龙潭老场镇上总共有五座碉楼,除了邹家碉楼外,在上场口和下场口分别有两座,都属于乡公所管辖。楼下还分别有一道“栅子门”,用于关闭或封锁场镇,以防御土匪袭扰或歹人人侵。可攻可守的楼与“栅子门”组合,就构成了民国时期龙潭老场镇最重要的城镇防御工事。

此外,成都客家人通常把碉楼用客家话喊作“碉堡”。在如今龙潭乡向龙村加油站的后面,民国时期曾有一户人家在此建有碉楼,还是一宅双碉格局。久而久之,附近村民就把这片区域称作“双碉堡”。20世纪70年代初,“双碉堡”先后被拆掉,只给后人留下一个“双碉堡”的地名,沿用至今。

双碉堡地名(图源:高德地图)

资料来源:

1.《成都史志》2018年第2期。

2.代德章,《成都客家碉楼》。

3.孙晓芬,《四川的客家人暨客家文化与特色旅游开发》,《巴蜀史志》2010年第5期。

4.成华历史人文丛书《成华客家》《圣灯寺》、成华文体旅、成华社科。

来源:方志成华

用户登录

还没有账号?

立即注册