【记忆】一张民国蓉城地图牵出雄踞成都市中心的“老川大”

一张民国蓉城地图

牵出雄踞成都市中心的“老川大”

奉友湘

身为四川大学学子,笔者一直以校史里的辉煌过往与杰出校友而自豪。尤其是有一张“国立四川大学”以原蜀王宫大门作校门的照片,更是让人神往母校昔日的风采。

从校史中寻觅母校芳踪得知,1931年,国立成都大学、国立成都师大,公立四川大学三所学校合并为国立四川大学,成为当时全国最早的13所国立大学之一,在办学规模上位居全国前列。抗战期间,作为大后方,国立四川大学群贤毕至,大师云集,学术繁荣,被誉为当时“国立十大学府”之一。

据了解,当时的校址位于成都市中心,原明蜀王宫旧址,清朝贡院所在地,高大雄伟的古建筑明远楼是学校的会议中心。笔者心里对当年的学长不由心生艳羡,因为那里既有皇家气派,也有学子文脉,无数杰出的川人士子就是从此地走向京城的。但遗憾的是,没有见过民国时期标有四川大学具体位置的地图,心里对它的方位还是模模糊糊,脑海里难以有清晰的画面。

数年前,四川日报报业集团筹办四川报业博物馆,委派笔者去四川省档案馆查阅一些资料。恰好笔者党校同学张辉华时任四川省档案局副局长,他不仅给予我许多帮助,还赠送一套《四川省档案馆藏品荟萃》。此书分《清代档案》和《民国档案》上下两册。到手后我大致浏览了一下,觉得件件精品、样样宝贝,遂珍藏起来。

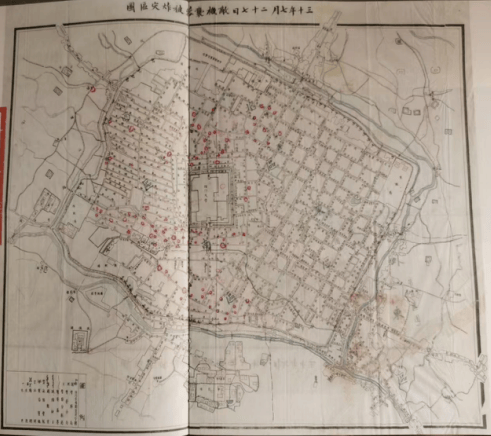

近日,笔者整理家中图书,又找出来重温一番。看到《民国档案》“川人抗战”一章时,一张民国成都地图映入眼帘:“三十年七月二十七日敌机袭蓉被炸灾区图”。原来,1941年7月27日这天,日本侵略者派出4批共108架轰炸机袭击成都,在市区和郊区共投下炸弹426枚,燃烧弹20枚,炸死我居民575人,炸伤、烧伤2194人,炸毁、烧毁房屋3500余间,对成都人民犯下滔天罪行。地图中用红点标记了日机投下炸弹的街道,城市的中心区红点密密麻麻,惨不忍睹。

正当笔者对侵略者的暴行义愤填膺时,突然发现这张成都市区图中心有一块规整的长方形,仔细一瞧,竟然竖排标注着“四川大学”四个字!啊,这就是1941年四川大学在成都市区的位置!成都城是一个西南向东北倾斜的回字形,而当时四川大学的位置与原明蜀王宫旧址基本一致,呈正北正南的长方形,南北长,东西稍窄。长宽比例大约5:4。北大门正对后子门街,左边叫西皇城街,右边叫东御河上街。南大门正对贡院街,左边是皮房前街,右边是东辕门街。东门外是东御河北街、东御河南街。西门外是平安桥街、马道街、西辕门街。从这个地理位置看,老川大可是妥妥的城市核心,寸土寸金的CBD呀!

笔者一边遥想国立四川大学当年的丰姿,一边感叹生不逢时,没能在这皇城贡院的校园里接上文气。我还想到,为何这个校园没有保持至今呢?

查阅资料才了解到,就在全面抗战爆发的1937年上半年,时任四川大学校长任鸿隽向当时的省政府报告,四川大学校舍一部分在原皇城贡院,一部分在南较场内,既破败又分散,管理不便,希望省政府支持搬迁到城郊重建。

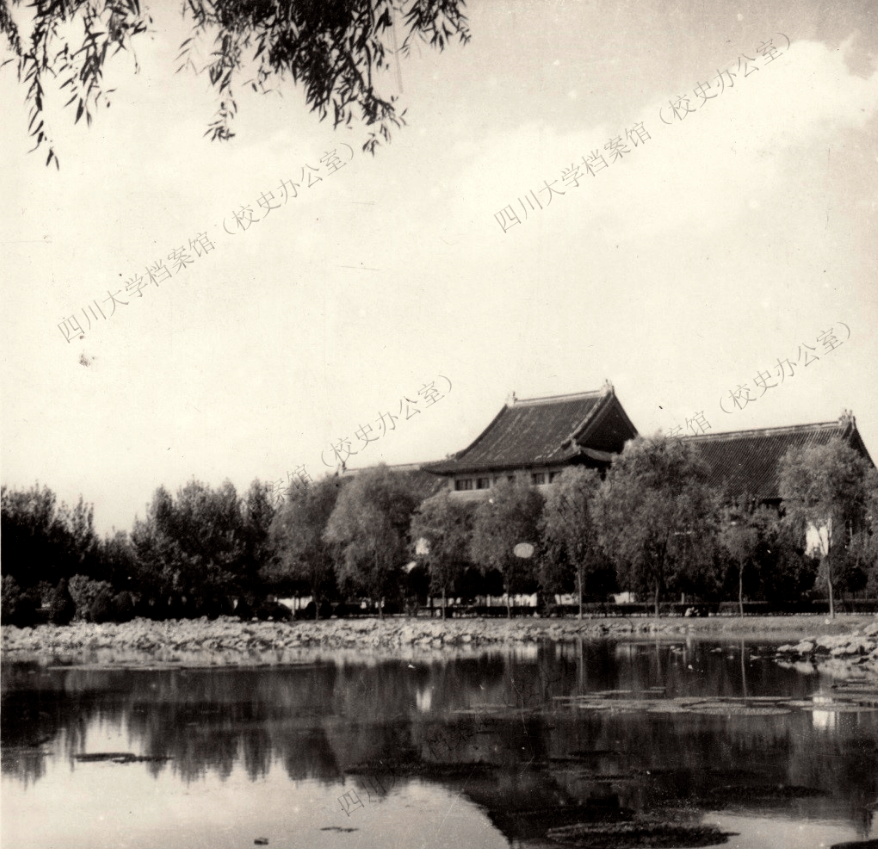

1937年开始兴建的国立四川大学化学馆(图源:四川大学档案馆)

当时的省政府负责人看到报告大喜,一是为重视发展四川高等教育计,二是川大搬迁后也可腾出市中心黄金地段,今后大有商业前途。方案很快批了下来。省政府决定在望江楼附近划拨土地2000余亩作为四川大学新校区,而且由省政府补贴66万元,先给18万元启动资金,500亩启动土地。其余款项待卖掉皇城老校区土地后逐步拨给。川大望江新校区于1937年6月16日隆重动工,首批工程包括图书馆、数理馆、化学馆。这三项宏伟的工程于1943年才竣工。最后川大望江校区的面积达2200余亩。

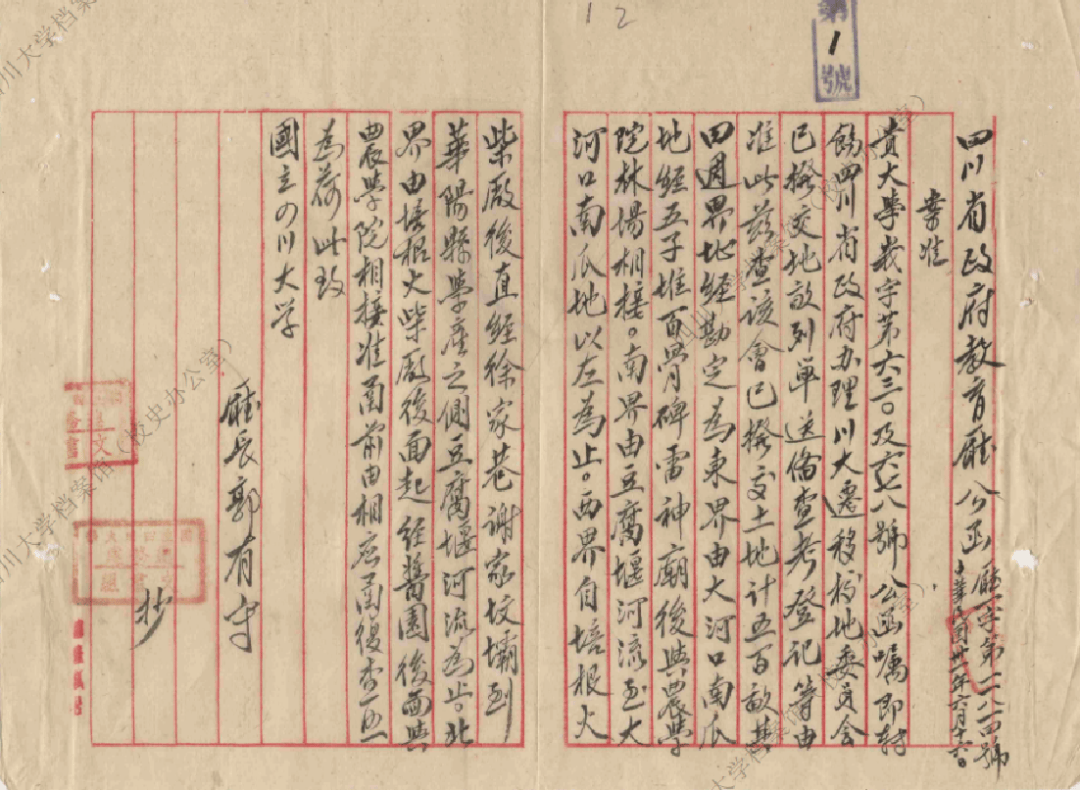

四川大学馆藏历史档案《国立四川大学》-655卷第1件《抄四川省教厅公函 转饬省府办理川大迁移校地委员会准已拨交土地计五百亩等》(图源:四川大学档案馆)

须说明的是,国立四川大学曾于1939年迁往峨眉办学。1943年迁回成都时,直接搬到了新建的望江校区。难怪1941年7月27日日本飞机对成都狂轰滥炸时,四川大学皇城校区并没有挨几颗炸弹。

2024年9月1日星期日于成都

作者简介

奉友湘,四川内江人,四川大学经济系毕业。高级编辑,四川省作家协会会员,四川新闻出版领军人物。曾任四川大学文新学院硕导。历任四川日报首席编辑、华西都市报常务副总编、金融投资报兼人力资源报总编辑、消费质量报总编辑、四川农村日报总编辑。著有《远离危机》《机会是种出来的》《交子》《蜀女皇后》《蜀王全传》《苏母纪》等。散文集《飞鸿雪泥》即将出版。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:奉友湘

用户登录

还没有账号?

立即注册