【记忆】田家英在四川大丰||李永晖

田家英在四川大丰

李永晖

1966年“文化大革命”刚爆发,中共中央办公厅副主任、长期担任毛泽东主席秘书、坚持实事求是的优秀领导干部田家英遭迫害而死。田家英逝世58年后的今天,四川大丰人民依然怀念他,许多从20世纪饥荒年月熬过来的老人仍念叨着“那年头,如果没有田主任,我们大丰不知要饿死多少人”,对他充满无限感激之情。

1

大丰之子

田家英,本名曾正昌,籍贯四川双流,1922年1月4日出生于成都外北崇义桥(现为成都市新都区大丰镇)。田家英家有父母与一个哥哥、两个姐姐,一家五口靠在成都帘官公所开了个中药店维持生计。田家英3岁丧父,6岁入私垫,由于天资聪颖,记忆力特强,所念诗文皆能熟诵。及长,就读北城小学和南熏中学,因成绩优异,尤以作文见长而深得老师赏识。刚念完初中一年级,母亲周氏溘然病逝,13岁的田家英因家境贫寒而被迫辍学,回家当“抓抓匠”(中药店司药)。在此期间,他不泯发奋读书、精忠报国之志,经常抽空到祠堂街和西玉龙街的书店里看书,并从14岁起以“田家英”的笔名在报刊上发表诗歌、散文、评论和小说等。1936年,一位刘姓教授在报纸上发表《论文学救国》,鼓吹“文学救国不得自作主张,非以国府之方为准不可”。田家英对此奇谈怪论极为反对,于是撰文批驳。几个回合下来,终以田文立论正确,论据充分,笔锋犀利而击败对方,受到成都知识界和舆论界的普遍赞许。败下阵来的刘教授满以为自己的论敌是位“左翼作家”,于是躬身前往拜识。殊料出现在他面前的竟是一个14岁的孩子,中药店的“抓抓匠”。刘教授顿时惊骇不已,连称“此乃蜀中奇才也!”

田家英当了一年“抓抓匠”和自由撰稿人,凑够了学费,1936年秋,以第一名的成绩考取了著名的成都县立中学。刚念半年书,抗战爆发,田家英丢下书本,怀着满腔爱国激情率领部分同学走上街头,积极从事抗日救亡宣传。校方对此非常不满,遂以“不守校规”为由将其开除。是年秋,15岁的田家英在中共四川地下党组织帮助和同学游丕承资助下离开成都,奔赴陕北延安,从此踏上了漫漫革命征途。

2

灾年回大丰

新中国成立后,田家英奉毛泽东之命曾两次回川。

第一次是1956年,考察四川农业合作化情况。睽离家乡20年,田家英欲利用工作之余尽人子之孝,给母亲扫墓。母亲的坟墓在哪里?田家英只记得小地名叫“高墩子”,其他情况一点也记不清了。省委有关部门负责人闻此十分关心,指示成都市周边各县帮助查寻。没过几天,双流县委书记叶开业报告:“‘高墩子’查到了,就在我县永福乡。”田家英获此消息,立刻驱车前往双流永福。扫墓完毕离开永福前,他告诉乡亲们:“这片沃野未来将会按照政府规划建成沟端路直树成行的新农村。迁坟移墓是迟早的事情。拜托乡亲们在应该迁坟的时候,通知我住在成都的姐姐,将母亲坟墓起了,把骨骸火化后带到北京。”

第二次回川是1959年1月,他带领由他和戚本禹、逄先知、李学谦组成的中央工作组来到他的出生地——新繁县崇义公社蹲点调查农村人民公社情况。初春时节,春寒料峭。田家英一行从成都北门梁家巷驱车16里便进入崇义公社地域。途中田家英透过车窗一看,孕育他的这片膏腴之地,许多翠竹环绕的农家小院不见了,沟边路旁的树木砍光了,田野里长满野豌苕和锯锯藤,几乎淹没所种的油菜和小麦,家乡景象一片萧疏。进入场镇,但见街房板壁上赫然写着“人有多大胆,地有多大产,叫它产一万,不敢产九千”。公社管理委员会门前贴着一副对联,联曰:“粮食卫星上天惊散满天星斗,钢铁元帅升帐扫尽万里云烟”。田家英看着这样的标语和对联,心头很不是滋味。他默默感喟道:“崇义”不崇义,空有其名。看样子这儿也在“升虚火”“发高烧”。甫抵崇义公社第二天,中央工作组开会,分工如下:田家英带领逄先知和李学谦跑面,戚本禹到四大队(今教堂村)蹲点。田家英要求大家一定要紧紧依靠基层干部群众,把公社农业生产、劳动分配、公共食堂和农民生活等基本情况以及存在问题调查清楚,及时向党中央和毛主席报告。

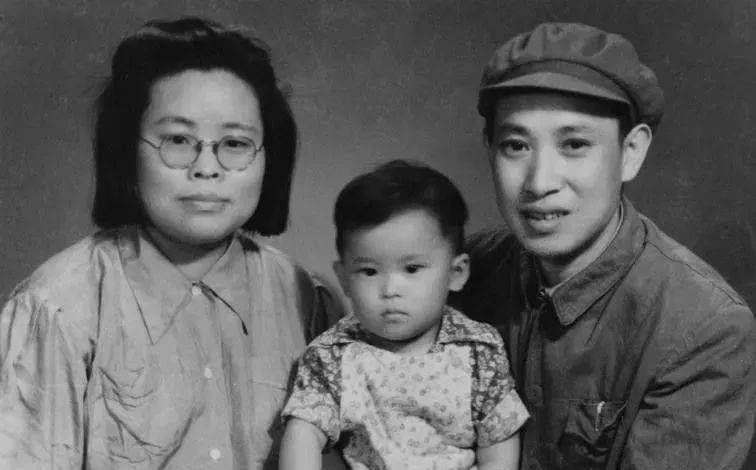

1959年6月,田家英与新繁县大丰公社干部合影(二排左起第五人为田家英,左起第四人为大丰公社党委书记罗远述)

3

急刹浮夸风

田家英来到崇义不到4个月,便跑遍了全公社的15个大队和99个生产队。在调查研究中,由于“上面”感觉这位“钦差大臣”此次来崇义大有来头,于是逐级向下“打招呼”,迫使干部群众筑起一道“高墙”,不敢主动接触工作组,更不敢向工作组反映情况。为排除阻力,尽快打开局面,田家英驱车30多里,到新民公社找他的老朋友——全川第一个建立农业生产合作社的带头人、全国人大代表和全国农业劳动模范、新民公社社长罗世发,具体了解该公社水稻亩产万斤的真实情形,但罗世发避而不见,让3个生产队长出面应付。返回后他又到1大队3队(今三元村三组)找到自己唯一的长辈周陈氏了解农民在公共食堂吃得饱还是吃不饱,没想到这位七旬母舅也竟然支支吾吾,过了一会儿,老人巧妙地拿出几片泡咸菜来招待自己的侄儿,让侄儿自己去想是吃得饱还是吃不饱。然而事实终归事实,是任何假相都无法掩盖的。没隔多久,有几位老农民大胆向田家英吐露了实情。他们说,眼下每个农民每天的口粮只有4两多黄谷,碾成大米不足3两,连“四周起波浪,中间淹死人”的吹汤稀饭都吃不饱。现在公社卫生院已住满“水肿”病人,有些壮劳力已经饿死。田家英听了,紧锁眉头,十分揪心。过了两天,他到一个生产队食堂进行实地考察,忽见一位老大娘不小心把供全家老小吃的一盆稀饭打翻在地,顿时伤心地号啕大哭。目睹此情此景,田家英心碎了,他连忙掏出5斤粮票,叫老人家到食堂称点麦麸带回家吃。又到另一个生产队,田家英问队长队里屯积了多少粮食,队长说还有3万斤,叫他打开仓储,果然出现了一座“粮山”。田家英拿起竹竿从上到下使劲一戳,只见“粮山”哗哗下沉。原来稻谷下面铺的是厚厚的稻草。队长看见当面“露馅”,顿时脸色吓得刷白。

夏收季节到了,一位公社干部向田家英报喜:7大队8队(今高堆村8组)种的小麦将创造亩产万斤的新纪录。田家英听后感到奇怪,于是带着公社干部立刻赶到现场,起眼一看,这块田的小麦是几块田的小麦移合而成的。他站在田边,摘下一吊麦穗,用手指卡了卡,长度只有一寸,他笑了笑说:“这样短的麦穗,亩产充其量300斤,哪有什么万斤哟!”田家英充分掌握了第一手调查材料后,找到公社书记罗远述商量,决定马上利用公社有线广播反复播送他刚收到的《党内通讯》,及时向广大干部群众传达党中央关于坚持实事求是、敢讲真话的重要指示,并安排半天时间在镇上火神庙召开全公社干部群众大会。会上,田家英痛陈“去年(1958年)大吃大喝胀死人,今年没吃没喝饿死人”的严酷现实,严厉批判大刮浮夸风给党和人民造成的严重危害,要求大家特别是党员干部要坚持实事求是,说老实话,办老实事,做老实人,绝不能弄虚作假,搞浮夸,号召全公社干部群众团结一心,共度时艰,并提议将“崇义公社”改名为“大丰公社”,努力把农业生产搞好,夺取粮食大丰收,让每个农民能真正吃饱肚子。讲完这番话,台下群情激奋,报以热烈掌声。

4

进城拉粪

田家英在崇义公社调查研究期间,每周坚持二至三次亲自用架子车进城拉粪。从崇义桥到成都北门李家巷粪塘往返有40多里。为了不让拉粪推粪的农民饿肚子,田家英会同公社商量决定:在途中八里桥设立就餐点,免票(粮票)和免费供应每个拉粪推粪的农民半斤大米的干饭。在那个饥荒年月,农民能吃上一顿饱饭,这简直是最高的奖赏。他们能享受这样的优惠政策,人人高兴得不得了,大家纷纷称颂:“田主任真是我们农民的贴心人。”

盛夏的一天下午,田家英带着逄先知和警卫人员李文才进城拉粪,在李家巷排班站队很久很久,都未轮上进入粪塘装粪。时近傍晚,天上突然下起瓢泼大雨,田家英决定今晚进城住店,明天早上再来装粪。他冒雨带着逄、李二人来到市中心提督街附近省委招待所,没有惊动任何领导,直接向守门的大爷说明情况,要求在此暂住一宿。这位大爷听说是拉粪的,根本不买账,叫他们另找地方。眼看无望时,忽见一位女服务员从招待所走出来,她一眼就认出是田主任,于是热情地迎上来,带着大家住进了招待所。在20世纪50年代的成都,能住进房内配备有绷子床、抽水马桶、浴缸和电风扇的招待所,真算是玩“洋格”。是夜,出生在崇义桥乡下的退伍兵李文才高兴极了。他不停地在绷子床上蹦呀滚呀,兴奋得久久不能入睡。

5

笑答工院师生

1959年夏天,成都工学院的师生开赴崇义公社帮助农民抢收抢种。田家英知道后,怀着知识分子对知识分子的特殊感情,亲自去看望他们。在这些大学老师和同学中,当时有部分人知道田家英是个大干部,是毛主席身边的大秀才,甚至有个别老师还知晓田家英的人生传奇。对于田家英20岁时在延安报纸上发表《从侯方域说起》而引起毛主席重视,受到毛主席夸奖,以及他耗费心力整理毛主席《抗日战争胜利后我们的时局和我们的方针》《关于重庆谈判》和《对晋绥日报编辑人员的谈话》等重要讲话和文稿,协助毛主席编辑《毛泽东选集》和《毛泽东诗词》等所显露出的渊博学识与灼灼才华,师生们佩服得五体投地。当有老师问及田家英在延安担任毛岸英老师之事时,田家英笑答道:“1946年毛岸英从苏联回到延安,由于长期在国外学习和生活,他连汉语都讲不伸抖(不清楚),于是毛主席便叫我给他当老师,帮助他学习国文和历史。我受命之后,心里惴惴不安。好在毛岸英很聪明,很勤奋,学得还不错,我感到很欣慰,总算没辜负毛主席所望。”师生们听了他的回答,深为他做人的诚恳和低调而感动,大家向他投以敬慕的目光。

谨以此文,聊表对田家英的崇高敬意和深切缅怀!

来源:夜读名人往事

作者:李永晖

用户登录

还没有账号?

立即注册