【记忆】同舟共济 共赴国难——抗战时期四川接纳安置内迁情况概述

本文载《巴蜀史志》2 024年 第1期

同舟共济 共赴国难

——抗战时期四川接纳安置内迁情况概述

高 勇

抗日战争时期,四川是抗战大后方,是中国抗战最重要、最稳定、最坚实的人、财、物供给战略基地,被国人公认为“民族复兴基地”。不仅出兵多、出钱多、出粮多、出物多、出力多,而且接纳安置最多。四川以其宽大的胸怀,容纳了南京国民政府的迁入,容纳了华北、华东沦陷地区工矿企业、科研教育文化机构的迁入,容纳了各地上百万逃难人群的迁入,为世界反法西斯战争暨抗日战争胜利作出了卓越贡献,付出了巨大牺牲。

建战时首都 国民政府迁川

1937年7月,全面抗战爆发。同年11月11日,上海沦陷,淞沪会战结束,国民政府首都南京暴露在日军多兵种的威胁下,迁都迫在眉睫。11月15日,已代行国民党中央政治委员会职权的国家最高决策机关——国防最高会议第三十一次常务委员会议作出“国民政府及中央党部迁重庆”决议,会议还讨论通过了《非常时期中央党政军机构调整及人员疏散办法》,决定了国民党中央、国民政府有关调整办法,并对首都各院部会的疏散作出明文规定。11月16日,在国防最高会议第五次会议上,蒋介石以会议主席身份,作了《国府迁渝与抗战前途》的讲话,正式宣布国民党中央党部、国民政府迁都重庆并以四川为抗战大后方。会后,各相关院会遵照密发的决定,纷纷开会讨论决定自己及所属单位的迁移办法。

11月16日晚,国民政府主席林森率近千名官员秘密赶往停泊在下关码头的“永庆号”,并于次日向重庆驶去,从而揭开抗战时期国民政府迁都重庆的序幕。11月20日,林森抵达武汉,以国民政府主席的名义向中外各国发布了在中国抗日战争史上具有重要意义的《国民政府移驻重庆办公宣言》。随后,林森一行继续溯江西上,于26日抵达重庆。

与此同时,南京国民政府各机关及所属职员,除最高长官留守南京主持工作外,其余均陆续通过水路(南京—九江—武汉—宜昌—万县—重庆)、陆路(南京—武汉—长沙—桂林—贵阳—重庆)、空中(南京—武汉—宜昌—重庆)离开南京,远奔重庆。个别与战事密切相关的机关或暂时迁武汉,或在武汉设立办事处。

1938年夏,武汉岌岌可危。7月17日,国民政府军事委员会紧急命令国民政府及国民党中央驻武汉各机关,限5日内全部移驻重庆。先前迁驻武汉的国民党中央党政机关,开始了又一次大规模的西迁。到8月上旬,国民政府、国民党中央所属驻武汉各党政机关全部迁到重庆,部分政府首脑、要员,以及外国驻华大使等,也于此前后,相继抵达重庆并陆续开门办公。11月中旬起,先期由武汉迁往湖南南岳等地的军事机关亦陆续迁往重庆。12月8日,蒋介石率军事大本营从桂林飞抵重庆。至此,在抗战爆发、国民政府决定迁都重庆一年之后,重庆成为中国政治、经济、军事和文化的中心,是中国“战时首都”和盟军中国战区的司令部所在地,在中国对日抗战史上发挥了神经中枢与指挥中心的作用。

据不完全统计,抗战期间,四川接纳和安置了国民政府和国民党中央各类机关近200个,各级官员1.5万余人,以及中共代表团和其他党派及其人员。随着重庆成为中国战时首都后,市区不断扩大,人口从战前的40多万增加到60多万,到1946年已近125万。

此外,四川还接纳、救济、安置了从沦陷区、战区迁入的难民约300万。

求一方静土 大中学校迁川

由于战事日紧,从1937年秋,全国各地高等院校及中等学校(包括中学、师范学校和职业学校)、保育院,无论是国立、私立,还是教会学校均纷纷挥泪告别昔日宁静的校园,开始了艰难困苦的内迁流亡之路。

全国各地高等院校迁川,主要通过由汉口溯江而上,经宜昌,入夔门,过万县,到重庆;从湖北经安康,入汉水,走汉中,取道川北入川;从桂林经贵州入川3条路内迁入川。大体分为3个时期:一是1937年至1939年,全部或部分迁川的院校有31所;二是自1940年下半年至1943年春,有11所高校迁入四川;三是自1944年夏季到1945年抗日战争胜利。经过这3个时期的搬迁,由全国各地先后迁入四川省的高等院校共计48所,占全部108所高等院校的44%。其中重庆26所、成都7所、璧山3所,万县、江津、乐山各2所,巴县、三台、金堂、泸县、南溪、江安各1所。四川各地接纳安置师生2万余人。

迁川各高校在教室、实验室、图书馆和仪器设备都不足的情况下办学,条件极其艰苦。四川民众、地方政府机构和四川原有大学在极端困难的情况下,发扬爱国主义和团结互助的精神,克服重重困难,对历经颠沛,从广大沦陷区迁来的高校师生们给予了极大的援助。如国立同济大学入川时,“同大迁川,李庄欢迎,一切需要,地方供应”,四川省南溪县李庄乡绅慷慨解囊,解决了该校的燃眉之急。四川人民的热情与支持,使迁川各高校师生虽饱受搬迁之苦,也为求得一席安身之地而深感欣慰。一般学校迁川后只三四个月就走上了正轨,不仅没有中断办学,而且还励精图治,把高教事业不断推向前进,为国家培养了大批专门人才。四川人民为支援抗战,保存全国教育事业的命脉,谋求高等教育的平衡发展作出重要贡献。

1935年至1938年,私立东北中学(1938年改为国立东北中学)、国立湖北中学、国立安徽第二中学等5所中学先后迁往四川。四川接纳安置师生6000余人。

保经济命脉 工矿企业迁川

全面抗战爆发后,工业集中的沿江沿海地区遭到战火严重威胁。国民政府决定加紧将这些工矿企业迁往内地,以便在工业基础薄弱的西部持久抗战。沿江沿海地区工矿企业之所以迁川,主要因为四川农业发达,物产丰富,能为工业发展提供必要的粮食和原料,加之四川在西南诸省中交通更为便利。而工业的发展又能在一定程度上促进四川资源的开发与农业的发展,更重要的是使大批迁川工矿企业的设备得到利用,使生产不致停顿。大批技术与管理人才,也大大加强了四川的工业技术力量。据统计,1938年至1940年撤入大后方的工程技术人员有12164人,其中四川占55%。可以说随着这些工矿企业内迁,四川为国家保存储备了一支包括企业家、科技专家和技术工人在内的工业建设队伍。

大批国营(主要是兵工企业)和民营工矿企业迁川,对补充军需民用、维持大后方经济,起到了积极作用。当时绝大部分机器、化工、造纸等工业产品出自四川。仅民营厂矿每月可制造军需产品如手榴弹30万枚,迫击炮弹7万枚,飞机用炸弹6万枚。成都兵工厂年产枪弹270万发,重庆兵工厂月产枪弹45万发。四川迅速兴起的工业为抗战作出了应有的贡献,四川成了抗战时期全国工农业、文化、商业、金融、贸易、交通的中心。

由于大批工矿企业内迁,加上大批军需物资需要抢运,大量民众需要运输,川江航运十分紧张。由四川合江县人卢作孚创办经营的民生公司为抗战作出了积极贡献。他们除公司自有的135条江轮,7000多名职工外,还动员上千条木船投入抢运。广大川江航运工人,冒着敌机轰炸的危险,顶着酷暑严寒,夜以继日地奔波在川江航道上,有的为此还付出了宝贵的生命。据不完全记载,仅民生公司就有16艘轮船被日机炸沉或炸伤,116位职工献出了宝贵的生命,61人负伤致残。从1937年抗战起到1940年宜昌沦陷止,民生公司先后抢运人员150万人左右,物资100万吨以上。

1938年4月17日,在重庆成立的“迁川工厂联合会”,在极其艰苦的条件下,协助迁川后的会员工厂解决设备和物资问题;与地方政府及有关部门接洽,选定厂矿场地;从事工业整体规划,建立工业区;开办职业学校,为厂矿培训专业技术人员,为迁川工厂尽快恢复生产做了大量工作。

据不完全统计,从1937年8月上海着手迁厂到1940年6月底厂矿内迁告一段落,沿海沿江迁入内地各省的工矿企业共计600多家,机械材料12万多吨,其中迁入四川的企业就有254家,设备约9万吨,工人及技术人员近10万人。

纳各界精英 科文机构迁川

1935年华北事变后,华北危在旦夕,随着北平的部分高校内迁,一些科研、文化机构也开始了国难迁徙。之后随着华东局势日紧,国民政府西迁,沿海沿江的科研院所、文化机构也抓紧西迁。据统计,有150余个科研文教、学术机构,3000多人次科技人员、学者迁川。许多知名文化人士、文史学者先后入川,聚居重庆、成都和宜宾南溪李庄等地,与本土文化人士、文史学者一道,或组织文化机构,或成立文化社团,进行文史研究,开展文化争论,对推动战时四川文史研究的进步和四川文化的繁荣作出积极贡献。

陪都重庆聚集了大量科研学术单位、文化机构。如国民政府国史馆,中央广播电台,兵工署导弹研究所,中央工业试验研究所,中央农业试验研究所,国立中央研究院动物研究所、植物研究所、物理研究所,中国地质调查所,中山文化教育馆,国立编译馆,商务印书馆,正中书局,国立中央图书馆,中央电影制片厂等100多家单位。重庆也汇聚了大量报社、出版社,当时国民党的主要大报《中央日报》《扫荡报》《大公报》等,以及共产党的《新华日报》都在重庆印发。在战时四川的“文化四坝”(重庆北碚夏坝、重庆市区沙坪坝、四川江津白沙坝和成都华西坝)中,重庆就占了一半。

迁至成都的文化学术机构主要有在四川大学的西南社会科学研究处、文科研究所和华西协和大学的中国文化研究所、历史研究部、华西边疆研究所等。

迁至宜宾南溪李庄的文化学术机构主要有中央研究院历史语言研究所、社会研究所和人类体质学研究所,中央博物院筹备处,中国营造社,北大文科研究所,金陵大学文科研究所等。以罗南陔为代表的李庄乡绅出于民族大义,排除一切困难,对这些内迁机构和学者进行了妥善安置。一时间,李庄小镇大师云集,名流荟萃,诸如傅斯年、董作宾、梁思成、林徽因、陶孟和、童第周等一大批著名学者以及国际知名学者李约瑟、费正清等都曾在李庄工作和生活过。

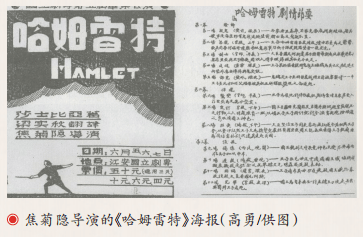

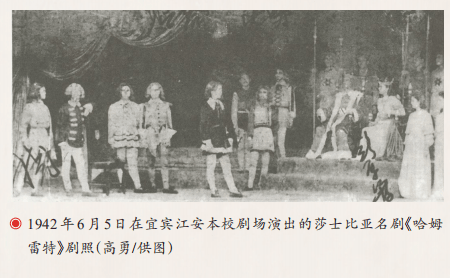

对于迁入宜宾江安的国立戏剧专科学校来讲,在江安的6年时间可以说是其发展史上的黄金时期。据不完全统计,在国立戏剧专科学校工作和学习过的戏剧家和艺术表演家,就有余上沅、曹禺、吴祖光、陈白尘、谢晋、洪深、张瑞芳、项堃等100多名蜚声中外的戏剧大家。莎士比亚四大悲剧之一的《哈姆雷特》也是在1942年由国立戏剧专科学校排练并首次在全国公演的,影响极大。6年里,国立戏剧专科学校在探索中完善了中国现代戏剧的教育体系,为国家培养了一大批戏剧影视界杰出的精英人才,为中国的戏剧文化和戏剧高等教育作出不可磨灭的贡献。

1931年“九·一八”事变后,为防止故宫文物落入日寇魔掌,经国民政府行政院批准,故宫博物院精选精品文物13427箱,连同国子监、颐和园、北平古物陈列所等单位收藏的文物,共19600箱,于1933年2月开始了漫长而艰难的文物南迁工作。除80箱文物先后存放贵州省安顺县和四川省巴县外,其余文物均于1939年9月前转运至四川乐山安谷乡和峨眉县,直至抗战胜利后,1946年起,分存四川三地的文物开始转运南京。抗日战争时期,巴蜀人民为保存中华民族珍贵文化遗产作出了积极贡献。

1945年10月8日,《新华日报》发表社论《感谢四川人民》,指出,“在八年抗战之中,这个历史上最大规模的民族战争之大后方的主要基地,就是四川。自武汉失守以后,四川成了正面战场的政治、军事、财政、经济的中心,随着正面战线内移的军民同胞,大半居于斯、食于斯、吃苦于斯、发财亦于斯。现在抗战结束了,我们想到四川人民,真不能不由衷地表示感激。”这是对四川人民最好的褒奖和评价。四川人民对于抗日战争的巨大贡献和牺牲,将永远镌刻在世界反法西斯战争的历史丰碑上,也将长久地留存在中华民族的光辉史册中!

来源:四川省地方志工作办公室

作者:高 勇(四川省档案馆二级巡视员、研究馆员)

用户登录

还没有账号?

立即注册