【教育】成都百年名校寻访—四川大学附属中学

成都百年名校寻访

——四川大学附属中学

1908年,于蜀地之心,一所承载着希望与梦想的学府诞生。四川大学附属中学,润川大文化基因,承川大优良校风,见证百年兴衰,盛放华彩万千,滋养求知心灵,铸就教育丰碑。

图源:川大附中

奠基拓荒,百年历程铸辉煌

风雨飘零的清末,教育的曙光如晨曦初露,驱散迷雾、启迪智慧。志士仁人,以笔为剑,以墨为盾,开创新式学堂,誓要打破科举的桎梏,将教育的种子与民族的希望耕种在蓉城热土。

故事始于1908年,四川省城高等学堂附设中学堂(今川大附中前身)宛如一颗初生的嫩芽依偎在四川省城高等学堂(今四川大学前身)这棵大树之下,汲取文化滋养,悄然茁壮生长。附中与川大,不仅是地理空间的相依相存,更是文化与精神的血脉相连,共生共荣共成长。

川大附中1949年校址(图源:川大附中)

1908年,四川省城高等学堂(四川大学前身)附设中学堂在成都诞生。

1910年,学校更名四川省城高等学堂分设中学堂。

1918年为四川省高等师范学校附属中学。

1931年为国立四川大学附属中学。

解放后隶属于成都市,桂溪中学并入,1953年更名为成都市第十二中学。

1959年为中国科学院四川分院科学技术学校。

1962年,恢复为成都市第十二中学。

2003年,加挂“四川大学附属中学”校牌。

20世纪90年代的学校校门(图源:川大附中)

岁月流转,百年风雨。学校几经更名,校址几经搬迁,从小小学堂肇始到最终定格为四川大学附属中学(成都十二中),每一次改变都镌刻了时代的印记,也见证了中国教育的变迁与发展。曾经的嫩芽已长成由历史滋养、时代雕琢的教育大树,附中与川大,如影伴形,永相承续,文脉渊源,始终未变。

核心理念——全育·双责

培育目标——全面发展 长于研究

校训——有教无类 作育英才

校风——除了奋斗 别无选择

教风——潜心研究 仁心育人

学风——悉心研习 静心成才

人文荟萃,学子英名扬九州

川大附中自始创之际,群贤毕至,名家掌校,名士执教,成为了各类人才成长的摇篮,为国家和社会培养了大量德智体全面发展的栋梁之材,他们或为革命前驱,或为民族先烈,或为行业翘楚,或为时代先锋:

杨尚昆,伟大的无产阶级革命家、政治家,曾任中华人民共和国主席;

郭沫若,著名文学家、历史学家,中国科学院首任院长;

李劼人,中国现代具有世界影响的文学大师之一,曾任四川省政协副主席;

吴玉章,杰出的无产阶级革命家、教育家,中国人民大学创始人;

周太玄,著名教育家、生物学家,科学出版社首任社长;

魏时珍,著名数学家,曾任四川大学理学院院长;

王光祈,著名音乐学家、社会活动家,工读互助团创办者之一;

蒙文通,杰出历史学家,国学大师;

罗平亚,中国工程院院士,石油工程专家,曾任西南石油大学校长;

郭鸿,加拿大皇家科学院院士、美国物理学会会士。

川大附中校史馆(张雪/摄)

这些熠熠生辉的名字,闪耀了一所百年名校的校史,促成了一个教育传奇的诞生。从依附大树的小小学堂,变成高质量、高评价、有特色、有成果的名校,川大附中人以自己的大爱与担当,书写出一部川大附中厚重的“人文滋养,百年树人”历史。

锐意进取,特色教育展风采

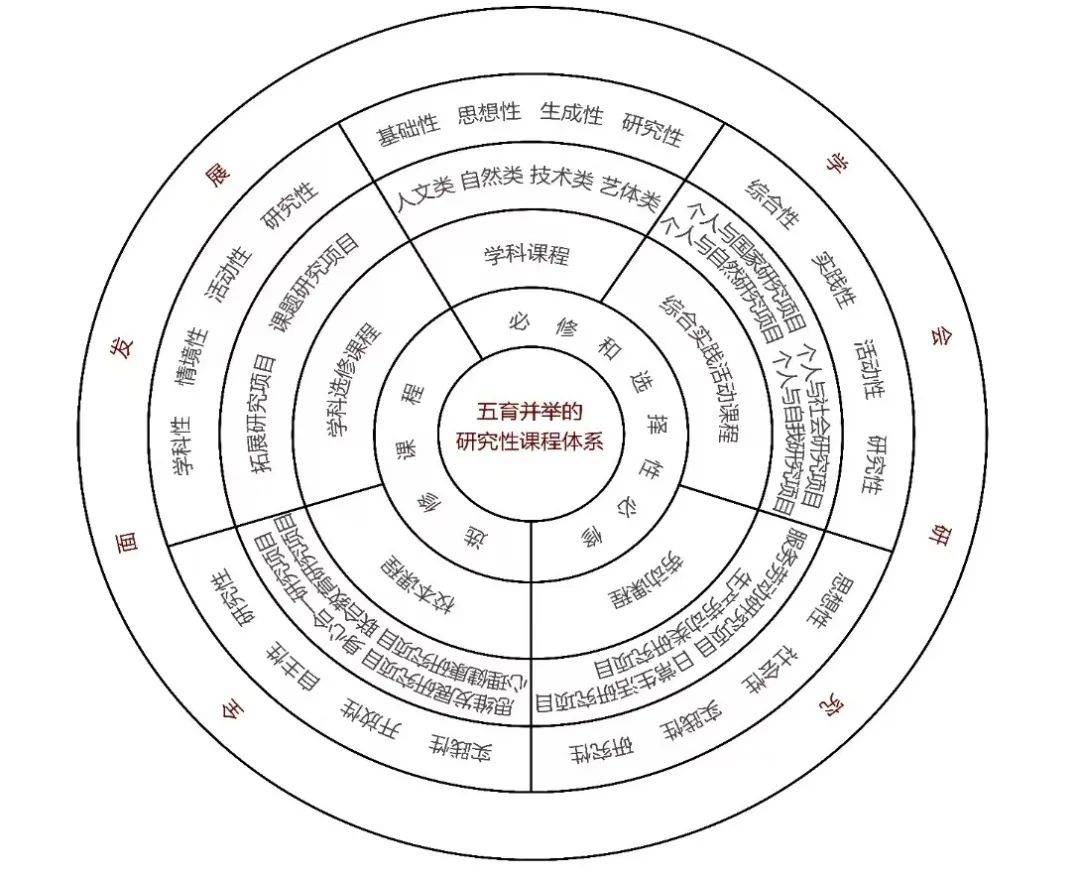

川大附中浸润着川大“海纳百川”的研究文化氛围,近年来,面对新课程、新教材、新高考的“改革浪潮”,川大附中以课程改革为抓手,融入“培养—研究型”大学附中特色,构建“五育并举的研究性课程体系”,破解改革难题。

图源:川大附中

川大附中以清晰的办学思路、鲜明的办学特色和办学理念文化、浓厚的研究氛围,让学校成为了新时代背景下成就梦想的学习乐园,呈现出独一无二的川大附中现象。2020年,学校因此被教育部选定为四川省仅三所国家级新课程、新教材实施示范高中之一。

核心问题的课堂教学

川大附中以底蕴深厚的研究文化引领全员全程的教育教学研究与改革,形成以“融入情境、问题导向、活动体验、思维高阶、贯穿缄默”为特质的核心问题教学范式,构建起“基于核心问题开发实施五育并举的研究性课程体系”,由课堂教学拓展到课外实践活动,提升学生的研究素养,促进学生全面而有个性地发展。学校获得教育部颁发的首届全国教学成果二等奖,三次获得四川省人民政府教学成果一等奖。被中国教科院评为全国教育科研先进学校。

校本化的系列研究性学科课程

首届“IDEAS课程节”优质课程评比决赛

活动体验的实践德育

川大附中围绕“全育·双责”的办学理念,运用核心问题教学思想,将各项涉及德育的教育教学活动课程化,要求与学科课一样有结果性目标和体验性目标,学生在亲身经历的实践活动中达成“修德养能”的学校德育目标。学校被评为四川省德育先进单位、四川省校风示范校。

图源:川大附中

身心合一的艺术体育

川大附中以崇善尚美、健康第一、身心合一为艺术体育工作的追求,将核心问题教学思想贯穿艺术体育教育全过程,突出以身心素养发展为引导,使学生在艺术体育学习、活动中,深度体验个人与个人、个人与知识、个人与他人、个人与社会、个人与自然之间的关联,实现内化于心外化于行的、身心合一的发展目标。学校是全国十所体育后备人才基地学校。

图源:川大附中

“出力流汗 手脑并用 课程育人”的劳动教育

川大附中开发实施五育并举的体系化研究性劳动课程,围绕农业生产劳动,充分开发利用校内外资源,打造“三空间·六领域”劳动教育基地,形成“出力流汗 手脑并用 课程育人”的学校劳动教育特色。学校开辟校内农田3900㎡,开发70余个研究性空间场域,百余项创新性研究成果等研究性课程资源,积淀成作育时代英才的沃土。

张雪 摄

阳光幸福的心理教育

川大附中致力于培养学生积极、乐观、自尊、自信,勇于创新、敢于实践的个性心理品质,明确提出将形成“积极乐观的心理品质,追求幸福生活的态度”作为结果性目标。学校成立了首个四川省中学生心理咨询中心,是成都市心理健康教育特色学校,全国首批中国校园健康行动心理服务标准化示范单位。

图源:川大附中

开放多元的国际教育

川大附中开发国际理解教育课程,有效开阔了学生的国际视野,提升跨文化交流能力。学校是全国11所中法教育部共同认证的“法文课程班”项目学校,是省教育厅批准的“中美高中AP课程”项目学校,多名毕业生获得了世界前100大学录取。

图源:川大附中

矢志不渝,为党为国育英才

川大附中作为一所百年名校,始终坚守为党育才、为国育人的初心使命,为培养各类型人才做出卓越贡献。

空天人才培养平台

2015年,经教育部公安部解放军原总政治部在全国优质高中严格遴选,川大附中遴选成为全国16所空军青少年航空学校之一。学校以培养“目标意志的楷模、纪律常规的标杆、成绩提升的榜样、身心和谐的样本、家国情怀的载体”为育人目标,整合军地优质资源,勠力共为,为军队培育输送热爱空天、矢志飞行、素质全面的优秀飞行学员。

在军地合作、联合培养、多元保障的培养机制下,自2018年首批空军班毕业以来,上百名同学成为光荣的空军飞行学员,其中10%的同学被清华大学、北京大学录取为双学籍学员。

川大附中被空军招飞局成都选拔中心、四川省教育考试院授予招飞先进单位。2020年被成都市教育局评为全市唯一一所国防教育类“办学特色突出学校”,2021年再次被成都市教育局评为国防教育类“办学特色突出学校”。2023年被国家教育部、中央军委政治工作部评为“全国国防教育示范学校”。

图源:川大附中

“中学生英才计划”优秀学校

2013年,中国科协和教育部联合启动中学生科技创新后备人才培养计划——“英才计划”,旨在让品学兼优、学有余力、具有创新潜质的中学生走进大学,在知名大学科学家们的指导下参加科研项目、科技社团活动、学术研讨和科研实践等。自“英才计划”实施以来,川大附中有57名学生进入培养计划,入选人数位居全省前列。

来自川大附中的2022优秀“英才”学员代表在2023年四川省“英才计划”师生见面会上分享心得体会( 图源:川大附中)

2020年,川大附中作为全国唯一的中学代表,在全国做经验分享,并获得2019年中学生科技创新后备人才培养计划(英才计划)优秀组织实施单位。2023年,川大附中被中国科协、教育部评为“中学生英才计划”十周年优秀学校。

2023年四川省“英才计划”师生见面会在川大附中举行 (图源:川大附中)

图源:川大附中

“川大附中•川大班”联合培养拔尖创新人才

川大附中作为四川大学的附属中学,传承川大研究基因,浸润川大研究文化氛围,形成了鲜明的以研究性课程培养研究性学生的“培养—研究型”大学附中办学特色,两校在课程建设、基地建设、夏令营活动等方面积极探索拔尖创新人才联合培养模式,取得了诸多成效。

2024年,川大附中与四川大学联合设立“川大附中•川大班”,积极探索和构建基础研究人才自主培养之路,深入实施“中学生英才计划”、“强基计划”、“基础学科拔尖学生培养计划”,优化基础学科教育体系。采用大高贯通、联合培养模式,在课程、师资、资源和学生发展等方面,由川大附中与四川大学协同管理,协调安排相应的教育教学工作。

四川大学与川大附中签署《拔尖创新人才联合培养协议》 (图源:川大附中)

德之有容者,如沧海之纳百川;校之载誉者,集大成而越百年。

百年名校之“名”,重在厚积。川大附中诞生在时代变革之际,承续四川大学文脉,根植红色基因与研究基因,厚积雨露,吐纳英华,蕴含着积淀百年的丰厚人文底蕴和教育内涵。

百年名校之“名”,重在传承。川大附中百年不变的办学宗旨和教育价值追求,在社会发展的不断变迁之中,“吹尽黄沙始到金”,在挖掘优势历史传统的基础上引入优质教育模式,实现了继承与创新的统一。

百年求索,百年荣光。

百年附中,风华正茂!

校长面对面

张 谦

四川大学附属中学(成都市第十二中学)副校长

小志

您认为四川大学附属中学(成都十二中)发展百年久盛不衰的根本原因是什么?

张谦

一是坚定的理想信念。川大附中自成立起就孕育了强大的红色基因,许多任校长都是革命志士,为国家和民族做出了重要贡献,学校将红色基因以红色精神的形式进行传承,营造崇尚爱国的校园氛围,培养学生厚植爱国情怀,为学校的长远发展奠定了坚实的基础。

二是深厚的文化传承。川大附中始建于1908年,与四川大学血脉相连、精神相通、发展相融,两校在课程共建、教学共研、拔尖创新人才培养等多个方面展开了深入的合作,为学生提供了良好的学习、研究氛围,川大附中不断汲取先进的教育理念和教学资源,推动教育教学质量的提升。

小志

您认为一所百年名校如何在教育中提高学生文化传承意识?

张谦

第一是坚持文化引领。川大附中厚植传承百年的红色文化和与时俱进的研究文化,将学校的悠久历史、优良校风等内容系统地融入到开发和实施五育并举的研究性课程体系中,培养理想坚定、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

第二是坚持常规保障。在常规教学中融入文化传承的内容,强化教学常规、行为常规、管理常规等,整合教育资源、建立评价体系。

第三是坚持质量提升。体现在坚持用研究性课程、研究性教师培养研究性学生,学生全面发展、长于研究,研究素养不断提升,学校办学质量不断提升,双新示范效果凸显。

小志

请您简单谈下四川大学附属中学(成都十二中)在推动文化传承方面有哪些举措?取得了什么实效?

张谦

第一是打造研究型教师团队,构建传承中华优秀传统文化的重要抓手。鼓励教师在课程中开展研究,向学生传递研究方法,帮助学生构建高阶思维,积淀人文素养和科学素养。

第二是开设特色课程节,打造弘扬中华优秀传统文化的有效途径。激发学生的创新活力、实践冲动,进而积淀研究素养,产出对学校、社会有积极作用的研究性成果,促进学生全面发展。

来源:成都方志

受访者:四川大学附属中学(成都市第十二中学)副校长张谦

用户登录

还没有账号?

立即注册