【记忆】成都铜丝街旧事||李临雅

成都铜丝街旧事

李临雅

有说法,金丝街、银丝街、铜丝街,成都最贵气的三条街。三条街并列于新华大道东段。

为什么几条都有“丝”字的街会集中在这一带?

这要从成都的北门说起。从先秦开建的“金牛道”“驰道”,汉唐从京城长安进入西南的驿道都是从北面进入蜀都,所以,北门是成都通往京畿的门户。早在宋代,北门一带就是老百姓做生意较为集中的地方。当年,通过岷江运木材到成都的第一个水码头在北门,茂县、汶川一带产的绿宝石也从北门进成都……另外,北门以文殊院为中心,半径一公里的区域内,有三十多座寺庙宫观,庙会频繁,慢慢形成加工珠宝和佛珠的市场。镶嵌珠宝和制作各种配饰需要金丝、银丝、铜丝,就有了各种拉丝以及各种商品的加工作坊,于是就有了珠市街、金丝街、银丝街、铜丝街……商家老板们赚了钱,又都在附近置地建房,于是北门的很多街道公馆连片,不乏深宅大院。

不过,从民国初年开始,制作金银铜制品的手工作坊都逐渐转移到了闹市区的春熙路、总府路一带,铜丝街也就和金丝街、银丝街一样,渐渐地冷清了。

我们家在玉泉街住了几十年,出门走几步就是铜丝街。我的弟弟妹妹都在太升北路的第三中心小学读书,他们的好些同学就住在铜丝街。

成都市玉泉街(蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

20世纪60年代,我们看到的铜丝街已经尽是些非常陈旧的公馆院落了,院墙和门楼都斑驳不堪,整条街没有街沿,最后要到玉泉街的那一段,有几家铺板房,然后是一家茶馆,才有很窄的街沿。到八十年代中期,连接玉泉街的那个口子,本来就很狭窄,还立着一根水泥电杆。有一次,一辆伏尔加小轿车从铜丝街拐进玉泉街,费了很大的劲儿,引来不少人围观。

原来的铜丝街一头一尾有两个茶铺,连接玉泉街这头的是个老虎灶,好像20世纪70年代就不存在了。德盛街口子上那个简陋的茶铺,曾经是收荒匠聚集的地方。里面还有个小舞台,有说书人表演。说书人的收入取决于喝茶人的多少,如果茶钱本来是一角钱一碗,收一角二,这两分就是说书人的。常常看到喝茶的人寥寥无几,说书人趴在桌子上打瞌睡。我的小弟弟说他有一次经过这个茶铺,恶作剧地“嗨”了一声,把打瞌睡的说书人惊得猛一抬头。

有一张拍摄于1987年的照片“铜丝街的茶铺”(王晓庄摄),一排竹椅上坐满了人,头顶上挂着一排鸟笼,大概这个时期,此茶铺又成了喂鸟人的聚集地。他们在这里喝茶赏鸟,交流心得,其乐融融,又是一道风景。

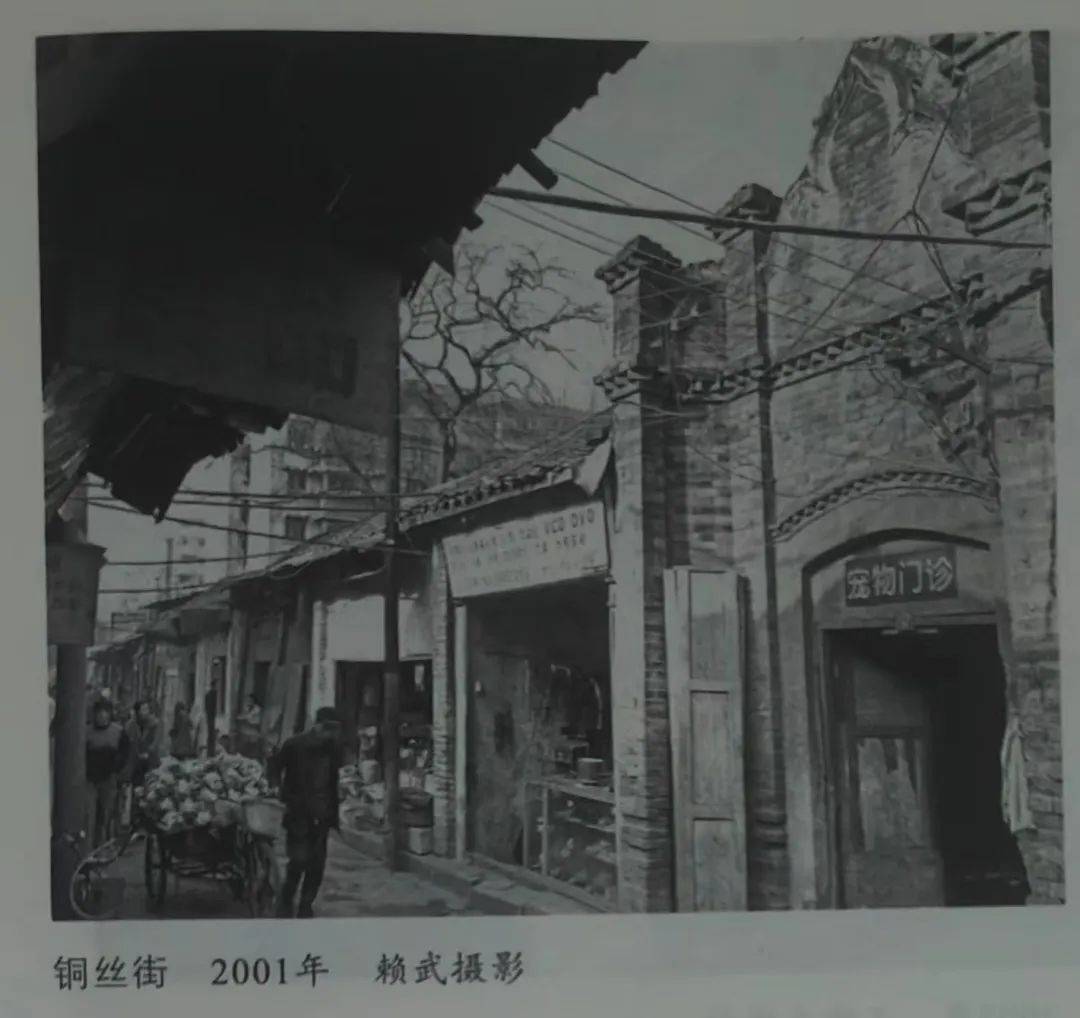

与那家老虎灶相对的是玉泉街诊所。诊所正门在玉泉街,侧门在铜丝街,是个原来的老公馆的门。到2001年,那个门还在,不过门楣上贴的是“宠物门诊”四个字。现在这一片都是高楼了。扩街时原来的诊所搬到了街对面原来老虎灶的位置,更名为“青羊玉泉诊所”。

当年成都市只有几家帽厂,其中比较出名的“火炬帽厂”就在铜丝街。位置在曾经的10号,原来是个大公馆,大门进去还有二门,再进去的一个院子里才是帽厂。帽厂的牌子后来挂到了大门外。“火炬帽厂”生产的帽子中有海芙绒棉帽和老太太戴的那种丝绒帽。做帽子的最后一道工序叫“修线”,就是把制作过程中那些多余的线头剪去,顺带把帽子的里子和面子最后一段没有缝合的口子缝合(那个口子可能是最后要填充什么东西留下的)。“修线”是拿到工厂外面请人完成的,工钱大致是一顶几分钱。那时候,铜丝街和邻近的玉泉街一带,常常看到一些大人、孩子背着大大小小装着帽子的大包袱,有的从帽厂往家去,有的从家往帽厂走。

成都市铜丝街(蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

铜丝街2号曾是个四合院,原来是一个地主的,减租退押时退给了政府。1950年,原来住在文庙前街的成都市邮电局的职工就搬到了这里。这个院子20世纪60年代交给了市房管所,80年代拆了修成了商品楼。2号对面的5号也曾经是邮电局的宿舍,住过邮电局的领导。

铜丝街住过的名人有被誉为“无一不能无一不精”的大师施孝长(1891—1974)。

施孝长是江苏溧阳人,明末画家查士标后代,随祖辈迁蜀定居成都。施老金石书画诗文韵律及考证等功底深厚,民国初年即扬名蜀中画坛。他早期执教于成都广益小学、华西中学、华西师范学校、西南公学等校,后任职四川女子美术专门学校、重庆艺专、成都师范大学等。1929年创办成都艺术学院。举办过书画展,社会影响颇大。1953年施老被聘为四川省文史研究馆馆员。他家是一座老式的四合院,院子里的窗户均用宣纸裱糊,宣纸上画着一幅幅梅花图,整个院子墨香流溢,生机盎然。

铜丝街的一座小院内住过一位名叫常紫光的老人,是一位抗战老兵。1940年,日机的一次大轰炸中,母亲和妹妹被炸死,还在成都曙华中学读高中的他毅然投笔从戎,加入国民革命军第40军出川抗战。他参加了衡阳保卫战,这是中国整个抗战史中作战时间最长、双方伤亡士兵最多、程度最为惨烈的城市争夺战,也是日本战史中记载的唯一一次日军伤亡超过中国军队的战例。1945年,常紫光成为黄埔军校第22期学员。2015年10月12日,95岁的常紫光去世,四川巴蜀抗战史研究院将老人的部分物品捐赠给中国人民抗日战争纪念馆。

偶然在文殊坊看到一处“宋西平漆艺大师工作室”,心想原来住在铜丝街的一个认识的人也叫这个名字。进去看了一下,有照片,就是她。她是成都九中(现树德中学)的校友,我们两个的妈妈还是朋友。

很多年没有见过宋西平了。这才知道她好生了得,是首批国家级非物质文化遗产项目成都漆艺代表性传承人、四川省工艺美术大师、四川省十大民间艺术家、中国创造民间文化品牌艺术家、中国工艺美术学会漆艺专业委员会会员。她从1972年进入成都漆器厂,从艺几十年,荣获国家级大奖、金银铜奖十项、四川省级大奖十一项、成都市级大奖五项。创作的近百件精品被很多收藏家收藏。漆画“文君听琴”“雕花填彩大漆圆盒”等数件漆器精品被中国工艺美术馆珍品馆和国家图书馆收藏。

经过这些年的城市改建,现在的铜丝街开阔通畅,一派祥和之气。据说铜丝街还有一家“传统杂酱面”,位列“成都好吃的43碗面”,什么时候去品尝一下。

来源:行脚成都

作者:李临雅

图片:除特别注明外,均为作者提供

用户登录

还没有账号?

立即注册