【记忆】苍溪县“老三社”中的木船社‖吴中桦

苍溪县“老三社”中的木船社

吴中桦

四川省苍溪县“老三社”,是指新中国成立初期到20世纪80年代计划经济年代的木船社、铁业社和缝纫社。

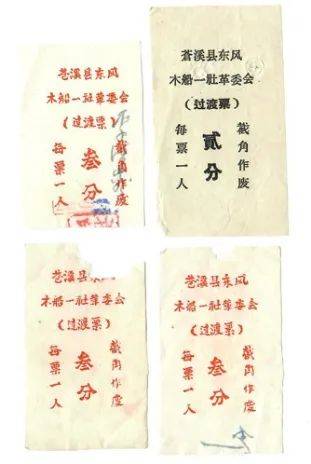

苍溪县东风木船社过渡票(原苍溪县麻纺厂吴从宪 藏)

苍溪境内流域面积1000平方公里以上的河流有两条:嘉陵江和东河。那个年代,苍溪水运的船型因年代各异,有黄豆壳、舢板船、四脚蛇、老木鳅、高架子、舵笼子、滚筒子、燕尾船、金银锭、橹船等,新中国成立前完全是个体经营,钉造木船出售的叫船户,买船营业的叫船民,大多是一户为主,小本经营,新中国成立后,船工作了水上的主人。

20世纪50年代,国家提出“组织起来,走合作化道路”,苍溪县在嘉陵江、东河等江河流经的地方成立了多个木船社,取代原个体联营、商会性质的合作化试点样板组织成立的各类“木船运输合作社”,时年大大小小的船主带船入社,完成了以组织形式取代个体生产形式的变革。之后,苍溪县又在国家确立的“多快好省地建设社会主义”总路线指引下,成立了国营航运公司,后来又变更为集体企业的木船运输合作社。

当时,还有些靠嘉陵江或东河边的或离江河边不太远的生产队,都有一只木船跑运输搞副业,为生产队增加收入。木船是嘉陵江上最常见的那种平底方头船,载重量从十多吨到二十吨不等——太小了跑起来不合算,太大了又拉不动。那时整个南充地区没有铁路,很多大宗的百货、民用煤、食盐等都靠水运,从嘉陵江上游的铁路运输集散地广元,用木船运到下游的沿江城市苍溪、阆中、南部、南充等地,有些货还运到重庆。由于嘉陵江上游河面窄,弯度大,滩多水急,机动船行驶困难(也可能是没有足够的机动船只),于是,农村的这些十多二十吨的木船就成了水运的主力。

新中国刚成立时,基本上所有船只无机械动力,全由船工上水拉纤,平水和下水桡船。后来随着运输量的增大,加上减轻繁重的体力劳动的需要,木船社将木船改成简易机动船,利用现成的木船,装上机器,将人力改成机械动力,再后来逐步有了钢质客货轮。木船逐渐换成机动船,再也看不到纤夫拉船的影子。

1966年6月《汽车》杂志发表的《赤胆忠心为革命——记四川省苍溪县元坝木船社党支部书记罗洪元》一文写道:苍溪县元坝木船社党支部书记罗洪元“几年来,他带领群众冒生命危险,战胜千难万险,在东河和嘉陵江的险滩激流里救起了国家粮食二十二万五千斤,煤焦四十九万斤,钢铁五万三千斤,汽车二辆,以及船只、机器、农副土特产品数百件,总值五十多万元。”当时的水运人满怀激情和热情,积极投身于建设新中国的热潮之中,为苍溪县的经济建设作出了重要贡献。

1966年6月《汽车》发表《赤胆忠心为革命——记四川省苍溪县元坝木船社党支部书记罗洪元》(原苍溪县麻纺厂吴从宪 藏)

过去,大宗货物主要依赖水运时,国家投入大量人力物力,整治养护嘉陵江航道,炸礁、筑堤、疏浚,安放航标,维修纤道,设置信号台,改善航行条件。后来随着时代发展,受铁路、公路运输冲击,水运日渐衰微,往日的辉煌也渐渐地远去,水上运输不断萎缩萧条,甚至逐步淡出了视野。

( 注:部分资料来自《蒋国辉:我在嘉陵江上当纤夫》)

来源: 四川省地方志工作办公室

文/图:吴中桦(高级经济师,全国注册安全工程师,人力资源管理师,民盟盟员,四川省作家协会会员,成都市作家协会会员,四川省地方志学会理事。现为中铁隆工程集团有限公司工会副主席)