【记忆】李淮 习刚 ‖ 曲波在德阳

曲波在德阳

李 淮 习 刚

2018年4月,因三线建设采风活动,我到德阳一些老工业厂区走动,在工农村四川建筑职业技术学院一栋二重厂留下的红砖老房屋外墙上,看见了自己喜欢和敬仰的著名作家曲波先生的介绍。曲波曾在德阳工作生活并创作文学作品。虽然他离开我们十几年了,他的作品,他在德阳创作的历史印记,还存活在人们的心里。

1

2003年,德阳二重厂职工大学与四川建筑职业技术学院合并,建院将二重职大的一些平房、小楼推掉,新建了宽敞明亮的教学楼。2016年8月,为了准确找到曲波旧屋位置,热心人习老师与曾同曲波一起工作过的老张同志还邀约同院子住过的发小,查资料,找线索,在厂区及校园里来回寻找,凭着记忆和寻觅地址方向,终于找到了曲波当年在二重厂居住过的厂技工校小二楼的位置,并现场拍摄照片,为曲波旧居成为德阳市参选文化地标做前期工作。

位于今四川建筑职业技术学院内的曲波旧居简介(作者供图)

2017年5月,德阳市文广新局将曲波旧居文化地标的牌子挂在了四川建筑职业技术学院一栋二重厂留下的老房屋外墙上,以文化地标形式,展示中国著名作家曲波创作文学作品在德阳生活、工作留下的光辉一页。

2

清晰记得上个世纪60年代中期,看《智取威虎山》京剧、看《林海雪原》电影,对孤胆侦察英雄杨子荣很佩服,对他初进威虎山山寨,扮演胡彪与座山雕斗智斗勇那几段精彩对话,现在还记忆犹新:

“天王盖地虎,宝塔镇河妖!”

“嘛哈嘛哈(以前干吗?)正响午说话,谁还没有家(许大马棒山上的)”

“脸红什么?精神焕发!”

“怎么又黄了?防冷涂的蜡”。

我们这些个半大孩子,看了电影京剧回家,在院子里面又组团再自己表演一番,演座山雕的把一顶军帽反扣在头顶上,搬把太师椅子坐起,演杨子荣的把大姐姐的两根围巾栓在腰杆上,大嗨嗨地走来走去,把前面台词像模像样说完了以后,还在后面编排台词。

座山雕说:

“怎么还是那样黄?”

饰演杨子荣的就回答:

“又涂了一层蜡!”

把一干在演戏看戏的孩子们,笑得是前仰后合。观影看剧和表演的同时记住了威虎山,也记住了《林海雪原》。我在已经封存的学校图书馆里找到了小说《林海雪原》,迫不及待地翻开书读起来。

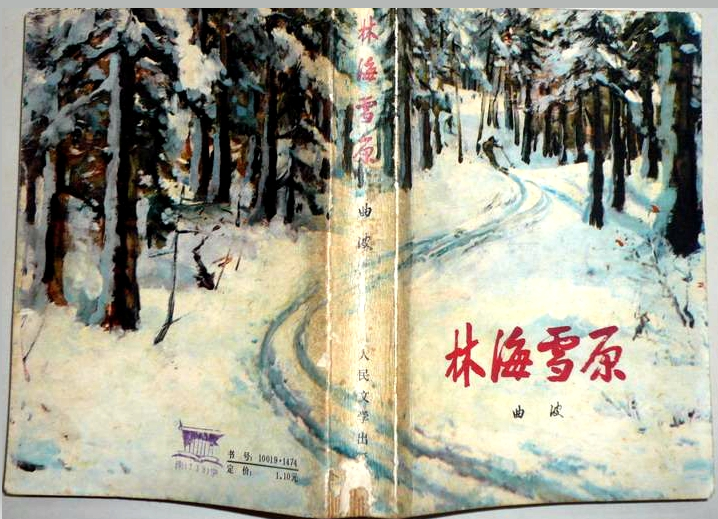

曲波小说《林海雪原》(作者 供图)

《林海雪原》描写的是解放战争初期东北剿匪战斗的场景。1946年冬天,东北民主联军一支小分队,在团参谋长少剑波的率领下,深入林海雪原执行剿匪任务,侦察英雄杨子荣孤军作战智勇双全。《林海雪原》一直被视为“革命通俗小说”的大型代表作品,被誉为“新的政治思想和传统的表现形式互相结合”的光辉典范,更是整个“十七年文学”发展史中不可替代的文学佳作,情节曲折生动,故事浪漫夸张。当年现代文学评论家何其芳专门撰文“我看到了我们艺术水平的提高”,对其借鉴古典小说写法很是推崇。

1957年,《林海雪原》被作家出版社、人民文学出版社出版发行,1977年再版,受到广大读者喜爱并迅速风靡全国,先后被改编成电影、京剧,其中电影《林海雪原》和京剧《智取威虎山》产生了非常广泛深远的影响。他们在银幕与舞台上展示了中国人民解放军深入虎穴,出生入死,大智大勇,为人民求解放不惜抛头颅洒热血。小说先后被译成英文、俄文、日文、蒙古文、朝鲜文、越南文、挪威文、阿拉伯文,印量达300多万册,在国内外产生轰动效应,成为我国经典传世作品。

京剧《智取威虎山》剧照(作者 供图)

3

小说作者曲波(1923.02—2002.06),山东黄县(今龙口市风仪区枣林庄)人,著名作家,中国作家协会常务理事。曲波念过五年半私塾,13岁失学在家务农和樵采,15岁入八路军胶东公学(今鲁东大学),参加八路军,抗日战争时期于山东地区作战,战场勇敢,又认识字,在部队开展文化教育思想工作,能文能武,很快升任部队连、营指挥员。1945年抗日战争胜利后,随部队开赴东北作战。他曾率领一支英勇善战小分队深入牡丹江一带深山密林与凶恶的土匪周旋,进行了艰难又卓有成效的剿匪战斗。

年轻时期的曲波(作者 供图)

1958年,德阳工业建设时期,曲波从北京第一机械工业部设计院调到德阳二重机械厂担任生产副厂长,他下车间,进厂房,走生产一线,与工人们一起肩并肩上班劳动。当时工厂刚开始建设,工作和生活条件艰苦,三顿饭与工人们到食堂就餐,住在红砖青瓦建的小二楼里,说是楼房,其实比一般的平房好不到哪里去。

从战争年代走过来的曲波,白天干好分管工作(见到曲波工作记录手稿:“(一)返厂材料检查制度;(二)技术监督制度……可能最近还可以搞到30至40名中技学生,现在已经到局”,钢笔字迹遒劲有力一丝不苟,书写密密麻麻严谨认真),晚上或一有时间,就开始新的文学创作,在德阳工作四年(1958—1962),他总是挑灯夜战,把所有的业余时间都利用起来。当年厂里的老人还记得,以前曲波住过的小二楼,楼里窗户的灯光经常彻夜亮着。

曲波在德阳期间,创作完成了长篇小说《桥隆飚》《山呼海啸》。《桥隆飚》是《林海雪原》的姊妹篇,小说以山东地区抗日战争为背景,生动形象塑造了草莽英雄桥隆飚从自发的朴素的革命激情到接受共产党领导,个人不断转变升华成革命战士的曲折复杂过程。小说1970年2月由人民文学出版社出版,后被改编成电视剧,走向千家万户。

曲波不仅着眼于战争题材的小说创作,还以他工作过的沈阳机车车辆厂、正在工作的二重厂为创作源泉,创作了短篇小说《热处理》《争吵》和散文《散观平武》等作品。

4

“团参谋长少剑波,军容整齐,腰间的橙色皮带上,佩一支玲珑的手枪,更显得这位二十二岁的青年军官精悍俏爽,健美英俊。他快步向一营练兵场走去。当他出现在练兵场栅栏门里一米高的土台上,值星连长一声‘立正”,如涛似浪、热火朝天的操场,顿时鸦雀无声。”

这是《林海雪原》里对一号男主角少剑波出场的介绍。实际上,少剑波这个男主角的原型就是曲波自己。他在冰天雪地的牡丹江地区剿匪,带领一支36人小分队在深山老林与匪徒周旋。一个从小在内地长大的青年,从没有到过北方,真正到了哪里,才知道气温如此低,低到零下40°,吐口唾沫流点鼻涕瞬间冻成了冰凌。战争年代,没有热水,一口雪,一坨冰,都是生活用水,都是嚼冷馒头啃干苞米碴饼子的主要下饭菜。石洞里睡觉,与野兽为邻,钻雪窖休息,天当被地当床,跨谷飞涧,攀壁跳岩,有枪林弹雨,有明炮暗剑,有流血牺牲。所以,他的战斗生活经历就是他文学创作的丰富矿藏,小说场景来源于他剿匪战斗的一个片段一次狙击一场突袭一回失败抑或一大胜利。

《智取威虎山3D》中的少剑波(林更新饰演)(图片来源:中国共产党新闻网)

“ 少剑波在战士们的欢笑中,第一个撑动了滑雪杖,碰巧正赶上一个斜坡,所以就摔了一跤。

……

小分队战士在兴奋的欢笑声中,也学着他们的样子向坡下滑,可是当滑雪板一滑动,他们就像有人拉他们的膀子一样,一个屁股墩面朝天被摔倒在雪地上,打下一个深深的屁股坑,滚得满身是雪。再爬起来滑,还是一样,又是一跤,雪粉钻到袖口里,衣领里,和汗水搅成一起。

……

第四天,战士们基本上已抓住了要领,摔跤减少了,速度加快了,小的障碍物可以闪过或绕过了。他们被初步的成就兴奋得更加起劲,每天不是十小时,而是更多,黑夜累得上不去炕,可是一穿上滑雪板,什么都忘了,剩下的只有全身的力气。

少剑波在滑雪的苦练中,是一名模范的战士,尤其在猛、快、巧的苦练中,更是一马当先,以身作则。

刘勋苍这个教官,真严格得够劲。他在对他的首长少剑波的教练中,也是一丝不苟,毫不放宽他的要求尺度……”

这是小说中对小分队干部战士苦练滑雪技术的描写。以前曲波行军战斗,在平原,在家乡,最不济是在浅丘陵和江河上行走,到了东北,大雪封山,地广人稀,特殊地貌,必须在新的环境中有新的战斗特点和行动方式,于是,有了上面生动有趣、画面感跃然纸上的滑雪训练。字里行间,仿佛能看见曲波与战友们在白雪皑皑的山坡凹地里摸爬滚打练习滑雪的顽强拼搏身影。

“万马军中一小丫,颜似露润月季花……”这首诗是书里少剑波的诗作。小丫是书中女一号白茹绰号“小白鸽”。白茹的原型是谁?就是曲波的爱人刘波。

《智取威虎山3D》中的卫生员白茹(佟丽娅饰演)(图片来源:中国共产党新闻网)

刘波是白衣天使,是与曲波相濡以沫出生入死的战友。曲波在辽沈战役第二次受伤,股静脉出血大腿骨折,命在旦夕。刘波赶到后正碰上曲波第二次出血,医生护士在抢救,她洗手穿上工作服投入抢救。当时急需输血治疗,怀孕5个月的刘波把胳膊一伸说,抽我的血,医生说她怀孕考虑身体孩子,她一再坚持,自己200毫升宝贵的鲜血输给曲波,才有曲波起死回生的康复。

5

曲波少年时喜欢读书,《说岳全传》《水浒传》《三国演义》都得到他的青睐;参加八路军入胶东公学学习,爱读《钢铁是怎样炼成的》。他对自己在部队多年战斗打拼的经历了熟于心,他总说自己身上有一股革命的英雄主义,周围的战士干部中都有一样的革命英雄气概,所以我们的革命才能取得胜利,五星红旗才能在天安门上空高高飘扬。

他以前从未从事过文学创作,但当年为革命献身的战友们英雄们时刻活在他的心里。当他在医院养伤时,曾无数次讲过战友们的战斗故事,林海雪原里面的故事。这些故事尤其是杨子荣的故事,使听者无不动容,从中获得革命英雄主义力量。他产生了强烈的创作欲望。开始时工作忙,写作水平低,先试着写了三章,近万字,感到力不从心:一是内心感情笔下表达不出来;二是分不清轻重缓急,平铺直叙,写作力量用不到刀刃上。一气之下,曲波把写好的三章都撕成碎片丢在字纸兜里了。

1955年春节前的某一天半夜,曲波冒雪回家,一路上还在冥思苦想怎样才能写好作品,如何突破语言文字关。到家后,一眼望见酣睡的爱人与孩子,一种深沉的感触涌上心头。几年前的雪夜,正是自己带领战友们奇袭威虎山的前夜,今天祖国强大、岁月静好、家庭温馨,杨子荣、高波牺牲没有看到、没有享受到这样好的生活,自己一定要再现他们当年的战斗经历。从此以后,曲波每天晚上都加班三到四个小时写作,从1955年2月倒1956年8月,完成了40余万字《林海雪原》的创作。

刘波回忆,曲波的文学创作最早在东北打仗的时期就开始了。他总是利用一些业余时间在纸上写来写去,悄悄地写了一页又一页。战争结束到了北京,曲波又接着写,还是保持秘密状态写作,每天下班后就躲进屋子里趴在桌子上写东西,连身边的孩子们都不知道爸爸的真情,还以为爸爸在家里加班工作呢。那时家中写字台的抽屉半开着的,一有外人来,曲波立即把稿件塞进抽屉。

刘波是曲波作品的第一读者和抄稿人。她非常支持曲波的创作和学习。

曲波和夫人刘波(图片来源:中国共产党新闻网)

话说一次在北京一机部开会,是传达文件,因之前曲波已经看过了这份文件,他就带上纸笔,佯装做记录的模样,在小工作笔记本子上专心地写来写去,《林海雪原》里面的“小分队驾临百鸡宴”一章就是在这样的状态下写作出来的。

6

在德阳工作期间,曲波以《林海雪原》和正在创作的《桥隆飚》为背景和素材,为当时二重厂里的文学青年们上课,主题是“如何塑造英雄人物”。他从两本书里的主人翁出发,深入浅出讲解自己是如何塑造人物形象的体会。当年的老张同志,还记得曲波讲课时强调:“大家知道,有了坚定的阶级立场,远大的共产主义理想,自然会产生为实现远大理想的高度责任心。就拿杨子荣同志来说,他认为革命是他的天职,所以在斗争中不避艰险、不怕困难、不畏强敌、不惧生死,就因为这些,超人的勇敢也就出来了。”老张同志,说起曲波当时的讲课情景,言犹在耳,认为自己受益良多。

1971年,二重厂在厂技工校办教育培训班,老张与学员们就住在曲波曾居住过的厂技工校小二楼。在这里,大家还耳闻目睹曲波在简陋的房间里创作小说、通宵达旦工作的场景。当年的教育培训班给学员们最深刻的印象,就是曲波当年的创作学习。

7

一位著名的优秀作家,时时处处低调行事。总说自己做得不够好,创作上没有达到新高度。他的小女儿曲毳毳,交流采访时一再强调,父亲从来说自己是业余作者,普通人一个,不愿意对自己做任何宣传,更不需要成为文化地标。如果在这之前知道要宣传父亲,我们做儿女的也不会同意。

斯人已去,历史走远。但作家的作品还有人学习,塑造的英雄人物还在人世间口口相传。

方志四川 篆刻:殷智

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李 淮 习 刚

供稿:中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)