罗亨长 ‖ 民国成都川菜逸闻

民国成都川菜逸闻

罗亨长

钱钟书曾说:“这个世界给人弄得混乱颠倒,到处是磨擦冲突,只有两件最和谐的事物总算是人造的:音乐和烹调。”老成都人尚食,肚子陶冶了成都人的灵思,在他们眼中,饮食不仅仅是生理的需要,更是一门艺术。

1941年,成都郊区的餐馆(卡尔·迈当斯 摄,何怀成 供图)

民国时成都著名川菜馆姑姑筵( 何怀成 供图)

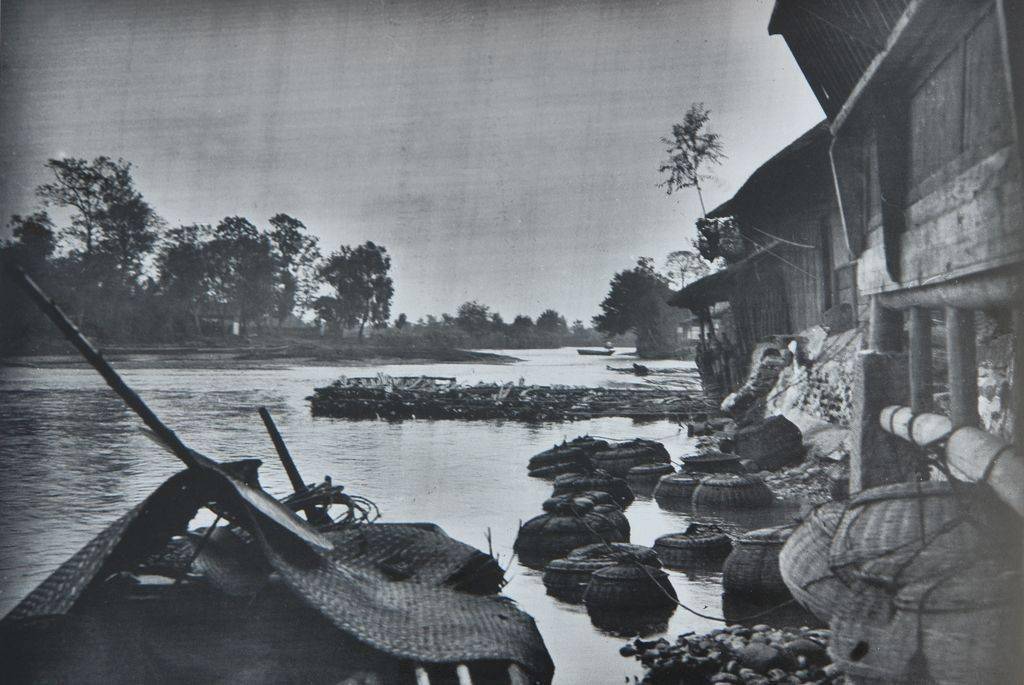

20年代初,锦江上的鱼篓( 何怀成 供图)

民国时,正在用餐的成都人( 何怀成 供图)

川军将领找名厨

川军将领邓锡侯于1949年12月19日在彭县(今彭州市)率部起义。起义有功,任副省长。

早年,他的别墅在康庄(今百花潭公园)。康庄,竹木长养,鸟语花香,流水小桥,荷塘石舫,是当年成都近郊避暑休闲胜地。康庄明文规定:欢迎市民游览,军警宪特止步!

康庄辟有鸡舍,因他喜欢吃鸡。家厨厨艺平平,弄不好鸡肴成了他的心病。一天,他决定弃马(当时成都大街小巷允许走马)步行,微服暗访名厨。当他走到提督街留真照相馆门口时,见那玻璃橱窗内店主正摆好当时最时髦的电影明星王丹凤、舒绣文、白光和周璇的大型玉照。不经意间,他发现紧靠金嗓子周璇的右边立有一块精致框架,上书:“徐氏鸡汁”。下面的小字是:“每日一罐,大洋一元;请君预定,准时送达。”

有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。他喜出望外,吩咐副官预定半月,每晨9点,送达康庄。

这“徐氏鸡汁”怎生了得!当时成都的荣乐园、竞成园、桃花园和静宁饭店的炖鸡份价仅售大洋三角,“徐氏”竟高出三倍!“徐氏”是哪洞金仙?竟敢冒蓉城饮食行业之大不讳!

“徐氏鸡汁”的烹制者是相馆老板的妻子、清末一个举人的孙女儿。“徐氏”从小爱吃、会吃,悟性做菜。她煨(她不准说炖)的鸡汁,其香气不仅可上浮,还可下沉,甚至能倒拐弥漫四周经久不散,令闻者垂涎三尺,意欲吞之而后快!

“徐氏”不性徐。这“徐”,是她爷爷起的。寓意是“慢慢地、慢慢地”煨出来的鸡汁。

“徐氏鸡汁”是白果炖鸡吗?非也!是十全大补汤啰?大错特错!那时,蓉城的十全大补汤用料低劣,且随意配伍,谨防把你的七窍“补”来堵起,不可救药。

“徐氏鸡汁”是精选三种上等补品和三种上等香料(还应该有什么?笔者忘了,待回忆起时一定补上此文),洗净,微火炕干,打成粗粉,装入纱袋,放进特制的荣经砂罐与青春土鸡一起用文火慢慢煨制而成。

“徐氏鸡汁”成菜时,其鸡形不变,却已然火巴嫩;汤色清丽,但浓醇可触。当你吃鸡时,仿佛在品汤;当你喝汤时,依稀在尝鸡。此时此刻,你闭目咏之,其鸡所生发的汤味,其汤所回归的鸡味,已然而然浑然。吃罢呷一口香茗,似乎啥都未吃,但腹中不饥;又好像偷了天厨之味,欲罢不能!

看来,一块大洋一罐的“徐氏鸡汁”是取之有道的。若要评介她,老子《道德经》开篇语最佳:道可道,非常道;名可名,非常名。

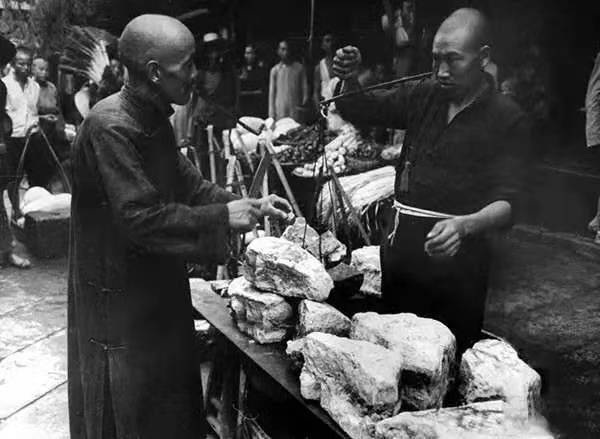

1941年,成都郊区的盐摊(卡尔 ·迈当斯 摄 ,何怀成 供图)

1941年,成都郊区的酱油铺(卡尔 ·迈当斯 摄 ,何怀成 供图)

1941年,成都郊区出售鳝鱼的乡民(卡尔 ·迈当斯 摄 ,何怀成 供图)

刘师亮点“拦马”菜

“雪涌兰关马不前”——“马不前”就是“马被拦”——“马被拦”就是“拦马”。“拦马”菜就是专考厨师智慧和厨艺的菜,欲难住厨师,业内戏称“拦马”,有刁难和调侃的意味。

上世纪30年代一个夏夜,《师亮周刊》的主编刘师亮邀请了专门在茶房酒肆戏院歌厅和公园叫卖周刊的少男少女12人到荣乐园吃饭。刊童们受宠若惊:你问我,我问你,主编是不是要开除我们哦?当他们提前来到荣乐园的“牡丹”大包间落座时,一个二个的心头仍忐忑不安。

刘师亮7时到达。他笑着对大家说:“你们辛苦了!请大家来玩个格。你们看这个地点如何?”刊童们如释重负,异口童声地回答:“安逸得很!安逸得很!”

“大家想吃啥?”

“主编安排,就是万福!”一个领头的刊童说。

刘师亮请来大堂的负责人,点的第一道菜是:麦草酱肉丝。

负责人非常诧异,忙说:“刘主编,没听说过这道菜呀?”

刘师亮幽默道:“刚才我点麦草酱肉丝时你不是听说了吗?这样吧,请厨师来我教他咋个做。”

厨师来了。刘师亮问他:“会做京酱肉丝吗?”

“会一点。”厨师很谦虚。

“京酱肉丝上面是不是要放白葱丝?”

“当然要放。”厨师很在行。

“请你不放白葱丝,改放麦草丝。”

厨师很意外:“那、那不好吃!”

刘师亮诡谲道:“那,说不定更好吃哩!你照我说的去做,好吃有奖。”

顾客是上帝。

厨师紧锁眉头把麦草丝放在刚炒好的京酱肉丝上,让女侍者端上了桌。但见刘师亮以迅雷不及掩耳之势打开他手中的大白折扇(扇面上有大书法家谢无量的墨迹:大象无形)对准麦草酱肉丝用力扇了几下,那麦草丝便次弟飞向桌外。刘师亮好生高兴,唤来那个厨师说: “弄得巴适!”随即奖他一个大洋。

这是怎么回事呢?原来,刘师亮点的菜正是“拦马”菜,麦草丝被全部扇飞,证明这份京酱肉丝的肉质肉量、酱质酱量、油质油量以及刀工火侯均达到最佳状态——炉火纯青了。

刘师亮高兴之余,一口气给刊童们点了七碗八盘十五道菜。刊童们怎能吃完?刘师亮有意让他们打包带回家请他们的父母尝尝。

次日,刘师亮点“拦马”莱的消息在《新新新闻》上披露后,那个厨师荣升为总厨助理,其京酱肉丝供不应求。

1930年代,成都街景 (何怀成 供图)

1941年,成都郊区的一户乡民( 何怀成 供图)

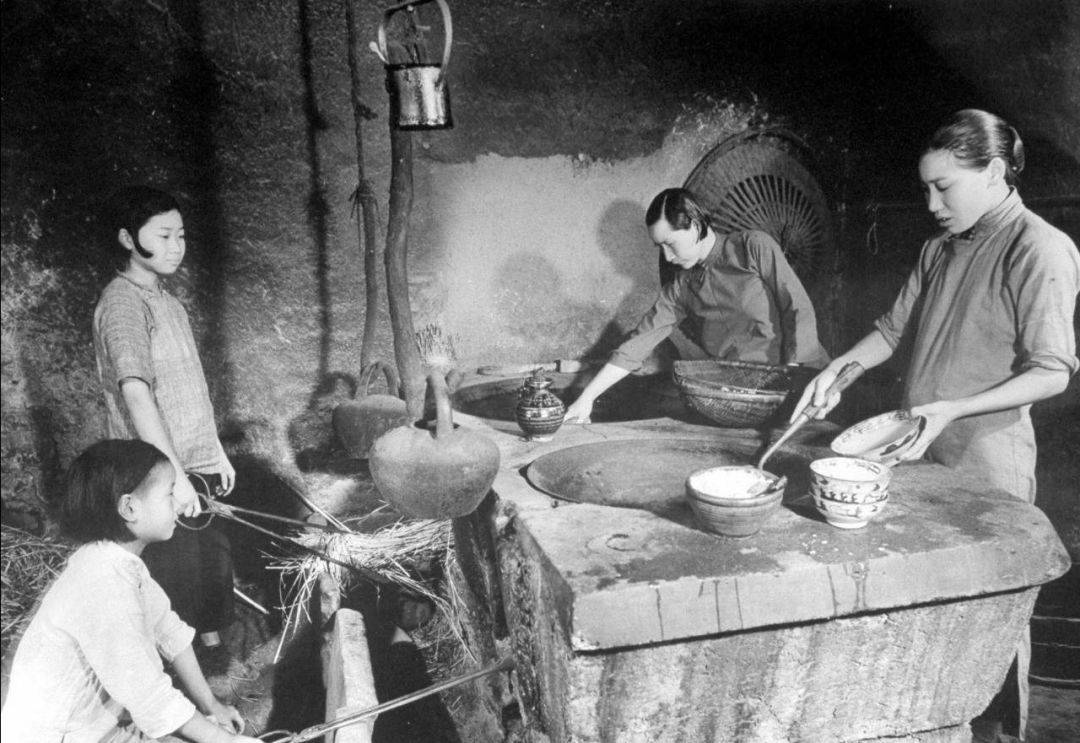

1941年,成都郊外的乡民正在做饭( 何怀成 供图)

“赖汤圆”小传奇

姜汤,尤其在冬天,人们可以饮它祛病御寒。

民国初年,“赖汤圆”创始人到成都东山龙泉驿去买山鸡鸡板油,以便做鸡汁汤圆。一次,他受风霜之扰,倒卧在街边人事不省。幸喜那店铺里的掌柜将他扶起,安排他在屋里养息。不一会儿,掌柜为他灌以刚刚熬好不久的温热的姜汤之后,他方才苏醒过来。

此后,“赖汤圆”经常去龙泉驿感恩,顺便托恩人代购鸡板油——他有心让利于那位救命的掌柜。再后来,“赖汤圆”发迹了(从那掌柜替赖购的鸡板油日渐增多亦猜度得到),那掌柜便把闺女嫁给“赖汤圆”为妻。这就是当时成都少城公园(现人民公园)八角亭的“五老七贤”们所摆的“姜汤”与“鸡汁”姻缘的龙门阵。

“赖汤圆”之所以出名,与这鸡汁大有关联。人们在吃鸡汁汤圆之前,先用竹筷(小号江安竹筷)将4个(取四季发财之意)汤圆,依次夹成两半,以观其“心”,而后蘸那用内江白糖和成都永乐大戏院对门的杂货铺(现为蜀都大道东风路段)4个瞎子用大石磨手推的芝麻酱各半的小方铜碟子(先蘸芝麻酱后蘸白糖),送人口中。当食者夹开汤圆那一瞬间,那包在汤圆中的汤圆心子中的鸡油化了,便像金色的小珍珠,一个个争先恐后地跳将出来,游弋于汤中之上,有的“珍珠”则像娃儿一样乖乖地依傍在“母体”(汤圆)之身,这景致,煞是玲珑可爱,不忍吃它;你闻闻,那油香(鸡油)、花香(玫瑰花)、桃香(熟核桃)、橘香(蜜饯冰橘)、芝香(熟的黑白芝麻)、糯香(熟了的上等糯米粉子)、酱香(芝麻酱)、蔗香(内江白糖)和水香(开了的汤圆开水有香味),这九种香像交响音乐华彩乐章一样,就成了多元复合味,令食者之五觉(嗅觉、视觉、触觉、味觉、幻觉)齐来,这种口福是不言而喻的,只差点儿等你把那只江西景德镇的金边细瓷碗儿一并吞下。

如果,把这么好吃的赖汤圆比作新娘,那么,汤圆开水就是伴娘:那年辰,差不多百分之百的“老成都”食客,都要请“伴娘”送“新娘”入“洞房”(口腔)的。

“老成都”有句警世并讽刺人的话:“你娃娃妄想吃汤圆开水嗦?紧防烫倒下巴(巴:方言,读:pā)——意即劝人不要当第三者去染有夫之美妇,以免惹火烧身。

把汤圆开水比作美人,这汤圆开水是难得的好哟!

少城的市井叫卖声

举凡经商者,其商品欲要人们知道,从而接受购买之,都必须通过一种或数种媒介手段,才能达其目的。这规律,大小生意皆然。

当年,成都少城的小吃经营者,深谙此道,而且能因商品之异而异口不同其声、异器而不同其鸣。少城卖马蹄糕(又叫梆梆糕。马蹄糕因形而名,梆梆糕因声而名)者,不用口吆喝,而用一节楠竹片击打竹筒,使其发出“梆梆”之声,作为宣传媒介。这不费口舌,很快传到人们的耳里之声,既清脆又能播远,效果极佳。当人们第一次听到“梆梆”之声时,或许有点诧异,那人在干什么?听惯不惊了,便知晓是推销马蹄糕的。时日一久,妇孺皆知,童叟明白。所以,在屋头玩耍的儿童,一听见此种声音,便条件反射,经准确判断后,嚷着父母掏钱去买那梆梆糕吃。

初夏,成都还不算炎热,近郊地里的玉麦和田埂上的黄豆便次第成熟了。一些知道抓住机遇的村嫂们,便来少城走街串巷,兜售“熟玉麦”和“毛豆角(儿)”了。她们穿的“对门襟”衣裳干干净净,头发也梳得光光生生;左手挽一个装有“熟玉麦”或“毛豆角(儿)”的船形竹篮,上面盖一张双层阴丹蓝布或洁白的厚毛巾,右手则是提杆小称,挨家挨户地小声唱了起来:“买玉麦,买熟玉麦,买热热的——熟玉麦啰!”接下来,另一个村嫂亦念念有词:“买毛豆角(儿),新鲜的毛豆角(儿),五香盐煮的毛豆角(儿)哦!”大约每隔两三间铺面,如此这般轮流、反复地吟唱着。这叫卖的声音令人愉悦,仿佛是从川西坝子那特有的林盘头,或从清清的堰河水边飘来的咏叹调,给初夏阳光照耀下的少城,抹上了一层淡淡的绿意。于是,少城更显得玲珑和妩媚了。

民国时期,成都街头的小吃摊( 何怀成 供图)

那时,少城公馆所在的小街小巷行人不多,闲适宁静。个别年轻的妈妈便抱着小乖儿(女),来到自家公馆门口,坐在有靠背的矮竹椅上逗乐。她搂着娃儿从自己的怀里一仰一合地唱道:“扯锯,还锯,家婆门口有本戏,请外孙,去看戏,没得啥子吃,吃个牛肉包子夹狗屁——屁、屁、屁、屁、屁、屁、屁……“逗得那还没有牙牙学语的娃儿脆生生哈哈(儿)滚落一地。在这天伦之乐之际,卖熟玉麦的村嫂,便机灵地从篮子中拿出一小棒嫩晶晶、黄灿灿的熟玉麦,递到那年轻妈妈面前,说:“没得啥子吃,吃这个?”住少城的成都女子最爱吃“过街店”(吃了街这边的又吃街那边的),面对送到嘴边的、又是一年一度才能吃到的好东西,当然是不会迟疑地买它个两三包,甚而再称上斤把毛豆角(儿)。她晓得嫩玉麦养人,五香味诱人;更懂得这“尝新”之举,实属抱朴归真之举,可美容,可健身,可延年,可益寿。花钱不多,何乐而不为之!

那时,我家住在长顺上街与东胜街交汇处,左侧有一棵高大的、绿荫覆盖的泡桐树。夏季,约莫上午11时左右,便有一个卖用红糖熬的糖水糖豆花,和调料齐全的麻辣豆花挑担停在那树下。卖豆花者姓李,眉宇间给人一种祥和之感。他身穿阴丹士林长衫,头缠漂白布帕子,与现在成都石磨豆花庄磨豆花的人打扮一模一样。

“李豆花”也不用吆喝。他的扁担后半截挂有一个只盛大半桶清水的小木桶。他把一副盛豆花的碗匙沉在桶底,将右手潜入水中“胎”起碗匙,用大拇指轻压匙柄,一抖一抖地——那多(儿)多(儿)多(儿)……的声音便响出水面。这声音的原理,类似《桨声灯影里的秦淮河》所描写的桨橹从河水中一入一出的原理相似。所以,很独特,有韵味,有情趣,极易招徕食客。可以说,这声音是“李豆花”的同义语,等于“李豆花”,而不是王豆花、张豆花什么的,更不是马蹄糕。由此可见,李豆花敬业精神之强,智慧之高,创意之新,仅以我现在的视野而言,他这种宣传方式和技巧是空前的。

1935年成都街头的小吃摊(何怀成 供图)

少年好奇,我常去观察他摇碗匙的动作,细听那从小木桶中“升起”的含有浪波的委婉的“碗音”。我常时不时地提了他的小木桶,回家为他换上清凉水。于是,我的麻辣豆花上的油酥黄豆总要比别人多一些。我吃完麻辣豆花后,便给父母各端一碗糖豆花让双老解解渴。我双亲都是会做、会吃、会品味的人,吃罢连连称赞:李豆花太好吃了!

但愿像李豆花类似的名小吃品牌和他们的“叫卖声”在成都重现!

来源:读城

作者:罗亨长

供图:何怀成