【方志四川•纪念大熊猫科学发现150周年】朱樊刚 ‖ 大熊猫,从远古走来的尤物

本文刊于《巴蜀史志》2019年第2期

大熊猫虽生活在野外的深山密林里,却又始终生活在人们的心目中。自从150年前被科学发现为世人所识之后,迅速成为全世界人民普遍喜爱的物种,直到今天、明天。每当与这种美丽的生命邂逅,总会给人带来无比的兴奋和愉悦,让人留连忘返,从此难以忘怀。不由得感叹:大自然的伟大造化,造物主的神奇。

2015年在西阳沟拍到雌性大熊猫(谌利民摄,唐家河国家级自然保护区 供图)

让我们一起走近这个大自然赐与人类的尤物――国宝大熊猫,去了解它的前世今生。

地球上动物的活化石

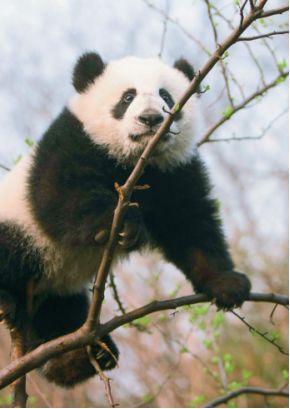

据科学研究结果表明,大约40亿年前,地球上开始出现生命。地球先后存在过约5亿物种,至今尚存的约有近1000万种。很多物种在漫长的岁月中被大自然淘汰,如恐龙、剑齿象、剑齿虎等,它们之所以能让我们认识,是深埋于大地后演变出来的化石。有的物种虽然生存下来,但经过不断进化,今天已面目全非。唯有大熊猫,这种早在800万年前就开始出现的稀有生命物种,还保持着原始的外貌特征、生理习性,成了当今地球上动物的活化石,原始生命的“遗老”。

2010年在摩天岭拍摄到的大熊猫(唐家河国家级自然保护区 供图,胡杰 摄)

大熊猫的种族至少在 300 万年前的更新世初期就已形成,60万年前的更新世中期,其种群发展达到鼎盛。当时,大熊猫的范围十分广泛,我国的华北、西北、华东、西南、华南,乃至与我国毗邻的缅甸和越南北部均有分布。

据已发现的化石研究分析,早在800万年前的晚中新世,在云南禄丰热带潮湿森林边缘接近沼泽的地方就生活着今天的大熊猫的直系祖先――始熊猫。始熊猫是拟熊类演化而成的以食肉为主的一种个头体型犹如较肥胖的狐狸似的动物。始熊猫有两个支系 :由始熊猫演化的一个旁支叫葛氏效熊猫,分布于欧洲的匈牙利和法国等 地的潮湿森林,在中新世未期即灭绝 ;而始熊猫的主支则在中国的中部和南部继续演化,其中一 种在距今约300万年的更新世初出现,体型只有现在我们看到的大熊猫一半左右,像一只胖胖的狗,此时它已进化成兼食竹类的杂食兽。这种成为杂食兽的小型大熊猫经过200万年,开始向亚热带潮湿森林延伸,并取代始熊猫。以后,大熊猫进一步适应了亚热带野竹丛林生活,体型逐渐增大,到更新世中期,其体型已接近现在大熊猫的八分之七。到更新世晚期,它的体型进一步增大,超越现在的大熊猫约八分之一,而且已变得依赖竹子为生。至四五十万年前,熊猫家族的广大成员开始与猿人共同生活在我国江南的大片土地上。 随着秦岭及其以南山脉出现大面积冰川等多次剧烈的自然环境变化,全球气候变得越来越冷,特别是进入距今 1.8 万年前的第四纪冰川时期,欧亚大陆冰川不断扩大,许多动植物被冻死、饿死,唯有大熊猫退缩到我国青藏高原东部边缘的高山深谷中,才最终幸存下来。

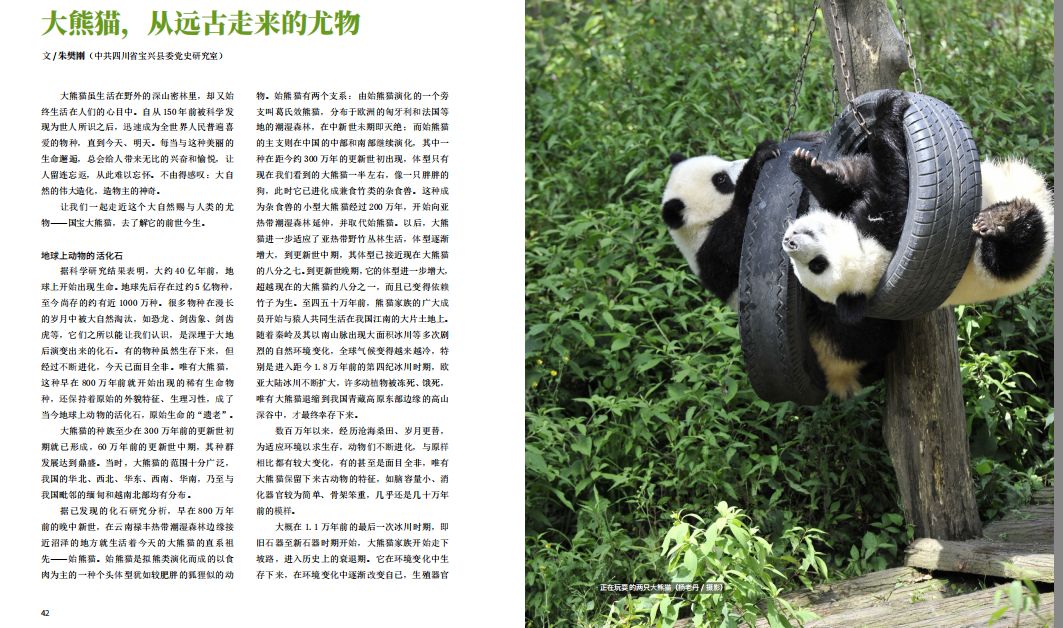

生活在成都大熊猫繁育研究基地内的熊猫(成都大熊猫繁育研究基地 供图)

数百万年以来,经历沧海桑田、岁月更替,为适应环境以求生存,动物们不断进化,与原样相比都有较大变化,有的甚至是面目全非,唯有大熊猫保留下来古动物的特征,如脑容量小、消化器官较为简单、骨架笨重,几乎还是几十万年前的模样。

大概在 1.1 万年前的最后一次冰川时期,即旧石器至新石器时期开始,大熊猫家族开始走下坡路,进入历史上的衰退期。它在环境变化中生存下来,在环境变化中逐渐改变自已,生殖器官不断退化,繁殖能力不断降低,初生的幼崽体型变得弱小。加之,大自然的变迁,人类活动区域不断扩大,大熊猫的生存空间被压缩到青藏高原东缘和秦岭南坡的四川、甘肃、陕西三省,海拔1200—3400米的部分亚高山和高山森林中,其中 80% 的大熊猫分布在四川境内。生存环境的恶化导致成活率低下。即使幸运存活下来者,也因天性憨厚、笨拙、抗争能力差而呈不断减少之势。到20世纪80年代,大熊猫数量一度减少到仅有数百只,受到全世界广泛关注。

2018年四川小寨子沟国家级自然保护区红外相机拍摄的野生大熊猫

大熊猫史话传奇

在有证可考的我国古籍、文献等记载中,不同的年代和地域,大熊猫的名称大不相同,主要有:貔貅、貘、貊、驺虞、白熊、花熊、华熊、竹熊、大浣熊、花头熊、银狗、执夷、峨曲、杜洞尕、食铁兽、大猫熊等二十余种。最终,被称为大熊猫还有一段趣闻故事。

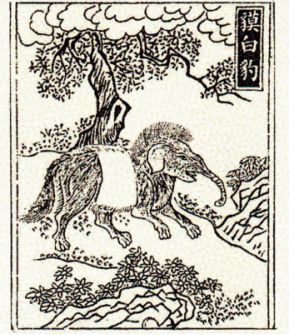

明万历年间驺虞图

1869年,法国传教士、博物学家阿尔芒·戴维在四川省穆坪(今宝兴县)盐井乡邓池沟科学发现世界第一只大熊猫的新物种,在欲带活体回国未成的情况下,将其制作成模式标本带回巴黎自然博物馆,从而让大熊猫这个珍稀物种为世人所识。随后,对它的命名在科学界长期争论不休,但最终国际学术界还是普遍采纳了法国学者米勒·爱德华兹的研究成果,把这个新发现的物种定名为“大猫熊”。1939 年,重庆平明动物园举办了一次动物标本展览,其中“大猫熊”标本最吸引观众。它的标牌采用的是国际流行的书写 格式。由于中文读法是从右往左读,所以参观者一律把“猫熊”读成“熊猫” ,久而久之,人们就约定俗成地把“大猫熊”叫成了“大熊猫”。后来,虽有台湾学者撰文欲予以纠正,却因大家早已叫习惯而无法更改,直至今天。

宝兴县邓池沟内戴维雕像(周洁 摄)

最早有比较详细查考的史志、文献资料,可 追述至汉代司马迁于公元前91年所著《史记》。

清《古今图书集成》貘图

据载:远在 4000 年前,黄帝曾下令驯养虎、熊和貔貅助战,在阪泉 ( 今河南省逐鹿县 ) 打败炎帝。

据3000多年前 ( 西周初年 )《尚书》和公元前770—前 476 年成书的《诗经》记载 :貔貅的皮是向帝王进贡的珍品 (《尚·周书》:“尚桓桓如虎,如貔貅、如熊、如罴……”;《诗经·大雅》:“献其貔皮,赤豹黄罴”)。

据2700年前 ( 春秋战国时代 )《山海经》记载:有种兽很像熊,但毛色黑白,产于邛崃山严道 ( 今属四川省荥经县 ),专吃铜和铁,始称食铁兽 (“似熊,黑白兽,食铜铁,产于邛崃山严道南”)。据 2200 年前 ( 秦朝 ) 编制的词义解释专著《尔雅》记载:熊猫是白色的豹,很像熊 (“曰貘,白豹也,似熊”)。据 2000 年前 ( 西汉初年 ) 的《礼记·曲礼上》记载 :古代行军,如果前锋 发现路有猛兽,就举起画有貔貅的旗,以提醒后 面的士兵注意 (“前有挚兽,刚载貔貅”)。

2019年1月, 熊猫基地的大熊猫正在吃竹子(刘广懿 摄)

西汉文学家司马相如在所著《上林赋》中写到 :汉武帝在陕西咸阳建宫苑,苑内放异兽约40种,供皇帝狩猎玩赏,其中就有貘 ( 大熊猫 )。

汉代神怪小说集《神奇经》也对貘有记述,称其食铁后饮水便可把铁消化,最后排出的粪便形状像橄榄果,坚硬似铁弹,可以射人致死,所以可作兵器,用于作战。

据东汉人许慎编著的《说文解字》记载 :貘的样子像熊,身上的颜色呈黑白色,生活在蜀中 (“曰貘,似熊,出蜀”)。

东汉时盛行于世的著作《毛诗》有注解:“驺虞, 义兽也,白虎黑纹,不食生物,有至信之德。”

大熊猫(图片来自网络)

三国时期陆玑所著《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》及明代毛晋为此书作注的《毛诗陆疏广要》中,都描述过一种似虎又像熊的动物,并把它称之为 “执夷”或“白狐”(“貔似虎,或曰似熊,一名执夷,一名白狐,辽东 ( 现河南 ) 人谓之白罴”; “毛白而纹黑谓之白豹”)。

据《晋书·熊远传》记载 :大熊猫被称作驺虞,视为义兽,象征着和平,在战争中常作为一 方或双方要求和解的信号。两军交战,只要一方 举着画有熊的“驺虞旗”,战争就会马上停止 (“今 顺天下之心,命貔貅之士,鸣檄前驱,大军后至”)。

2014年在石板沟拍到大熊猫(马文虎 摄,唐家河国家级自然保护区 供图)

据晋人张湛注释的《列子·天瑞》记载 :北 方人将大熊猫称为白豹,南方人将大熊猫称之为 貘。晋人郭璞疏注的《尔雅注》解释貘“:大头庳脚, 黑白驳,能舔食铜铁及竹骨,骨节强直,中实少髓, 皮辟湿。”

南朝范晔所著《后汉军·西南夷传》记载 :“哀牢幺貊兽”。公元627年,太宗李世民登基后,在金碧辉煌的丹霄殿大设盛宴, 以貊 ( 大熊猫 ) 皮赐赏14位开国功臣。还为一位功勋 卓著、战死沙场的功臣也火化1张,让其在天之灵受赏。

野生大熊猫(新华社 供图)

据日本《皇家年鉴》 记载:公元685年10月22日,女皇武则天将一对称作白熊 ( 大熊猫 ) 的活体和70张兽毛皮作为大唐的国礼,送给日本天武天皇。

唐代大诗人白居易作诗《貘屏赞并序》,对貘进行描述。其大意是 :这种兽好奇怪呀!它生长在南方,取其皮作垫而寝,可以避过瘟疫。画它的图像,可以用于避开鬼魅邪魔。除了铜铁, 它什么都不吃。在上古时,自从有天子,政令统一,节省地用铁制造兵器。这个时候,它还能饱食。可是到后来三分天下时,王法各一,铁被大量制造兵器,铜被大量铸造佛像。兵荒马乱之时,兵器、佛像不断增加,铜铁所剩无几。可怜的貘呀,只好饿着肚皮。这不仅是貘的悲剧,也是时代的悲剧。

宋代刑昺所著《尔雅注疏》称貔貅足挚兽,产于峨眉与洪雅瓦屋山。

野生大熊猫(石棉县地方志办公室 供图)

《峨眉山志》中记载:“貔貅,自木皮殿以上林间有之,形类犬,黄质白章,庞赘迟钝,见人不惊, 声訇訇,似念陀佛陀佛,能摇树。”

宋代罗愿疏注的《尔雅翼》记述:“貘,毛黑白,臆似熊而小,能食蛇,以舌砥铁顿进数十斤。溺能消铁为水,有误食针铁者,服其溺则化。”

《尔雅翼》和明代李时珍所著《本草纲木》均言“貊兽,黔蜀中有之”。《本草纲目》还写到,貘有药用价值,其皮作睡垫可预防寒湿,驱瘟疫等邪气。做成膏药贴在躯体上,能穿透肌肤防治肿瘤 ;特别是其尿加水后,可将误食的金属溶解。

成都大熊猫繁育研究基地内的大熊猫在树上玩耍( 四川日报记者 衡昌辉 摄)

明代曹学佺在所著《蜀中广记》里,不仅把大熊猫称为“貊”,还称它为“食 铁兽”(“蜀都赋戟食铁之 兽注貊兽,毛黑白,似熊而小,以舌舐铁”)。

清代王士祯在所著《陇蜀馀闻》中说:“貔貅产峨眉,自木皮殿以上林间有之,形类犬,黄质白章,庞赘迟饨,见人不惊,群犬常侮之,其声似念陀佛,非猛兽也。”

清代乾隆年间湖南《直隶澧州志》记载:“貊多力,好食竹,皮大毛粗……永定 ( 今湖南大庸县 ) 间有之。”

2018年5月31日,一只大熊猫来到汶川县绵虒镇金波村的田地里(图片来源:新华网)

从上述史志、文献等著述中可知:3000年来,人们均把大熊猫视作一种珍贵的毛皮动物。大熊猫曾分布广泛,在我国河南、云南、贵州、湖南、湖北、四川等地都有足迹。我国考古学者就曾在西安市郊汉南陵附近出土的西汉汉文帝刘恒之母薄太后墓葬葬品中,对一具保存十分完整的大熊猫颅骨进行测定。结果表明,这具颅骨比10万年前的大熊猫颅骨约小八分之一,正好与现代大熊猫颅骨相近。可见,在很早以前大熊猫已被人类视为宠物,奉为明珠。

(原载《巴蜀史志》2019年第2期,总第222期)

用户登录

还没有账号?

立即注册