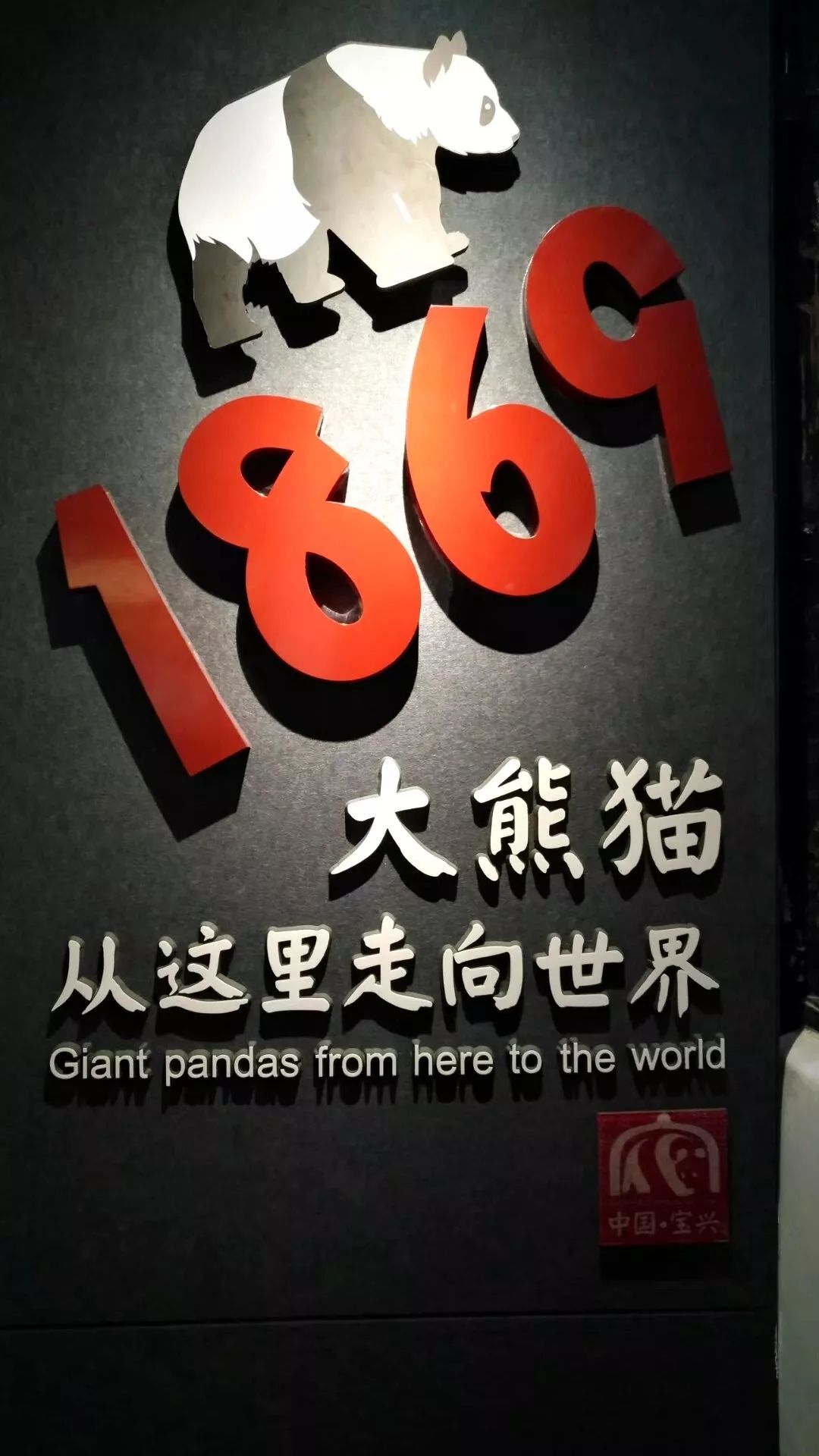

【方志四川•纪念大熊猫科学发现150周年】马睿 ‖ 戴维神父是怎样发现大熊猫的?

在我国古代,人们曾把“大熊猫”称作 “貔貅”“貘”“貊”“驺虞”“食铁兽”等,这在《尔雅》《诗经》《山海经》《宝兴县志》《北川县志》等文献中均有记载。

而大熊猫真正引起全世界的注意和科学命名,则应归功于法国传教士兼博物学家的吉恩·皮埃尔·阿尔芒·戴维神父。

身穿清朝官员服饰的戴维神父(资料图片)

戴维生于清嘉庆二十一年(1816),中文名叫谭卫道,他的家乡在法国巴斯克地区的埃斯佩 莱特。戴维的父亲是一位医生兼庄园主,爱好研究植物学,对博物学有着浓厚的兴趣。

戴维自幼便喜欢亲近自然和探险,尤其喜欢各种各样的动物和植物。22岁时,戴维在巴黎加入天主教拉撒路教会,进入遣使会教士初修院学习。教会发现这个年轻人在研究自然科学方面的天赋,于是便送他到意大利古里亚的萨沃纳神学院学习和教授自然科学。十年里,他学会制作标本,练就百发百中的枪法和用口哨声诱捕鸟类和哺乳动物的绝活,也成为一位知识渊博的生物学家。

宝兴县邓池沟内戴维雕像(周洁 摄)

清同治元年(1862)二月,46岁的戴维作为巴黎天主教遣使会派往中国的传教士、法国巴黎 自然博物馆和法国科学院通讯员、英国皇家动物 学会通讯员从法国马赛港前往中国。

当时的欧洲科学家认为,中国是一个没有受到冰河作用太大影响的国家,中国所保存的动植物对欧洲科学界充满诱惑。

戴维到达北京后,除传教外,他把主要精力都投入到博物考察之中。在北京期间,戴维居住在西什库大街的天主教北堂。一年里,他考察了北京周边及蒙古、山西、河北等地的森林和原。在他给巴黎寄出的第一批包裹中,就囊括100多只鸟和6只哺乳动物。

位于宝兴县邓池沟大熊猫发现地的法国博物学家阿尔芒·戴维神父塑像(图片来自网络)

欧洲的动植物学家收到这些标本后疯狂不已,他们预感到戴维正在打开一座紧锁了上千年的动植物宝库之门。

清同治五年(1866)二月,在北京南海子的皇家猎苑中,戴维听说有一种被称为“四不像” 的动物,于是他花20两银子买通守卫御园的八旗士兵,弄到一副这种动物的皮骨。在寄往巴黎的标本里附着的说明中,他写到“:第2467号:麋鹿。” 这一发现,使戴维成为西方世界第一位科学发现麋鹿并命名的科学家。因此,麋鹿也被称作“戴维鹿”。

戴维日记(资料图片)

就在整个欧洲科学界为麋鹿疯狂时,他们未能料想,戴维会在四川的深山里发现更加神奇的物种。

清同治六年(1867)四月,戴维第二次进入中国,先在北京的天主教苦修会传教,不久便被派到四川成都华西坝的天主教会工作。

清同治八年(1869)一月,戴维到达成都。他的到来,受到四川教徒们的热烈欢迎。在掌管西部各省教会经费的总管莫尼耶家,一位教徒向他讲述了四川西部的种种奇特动植物,“穆坪”这个地名第一次进入戴维的耳朵,那里的教堂成了他这次中国之行的圣地。

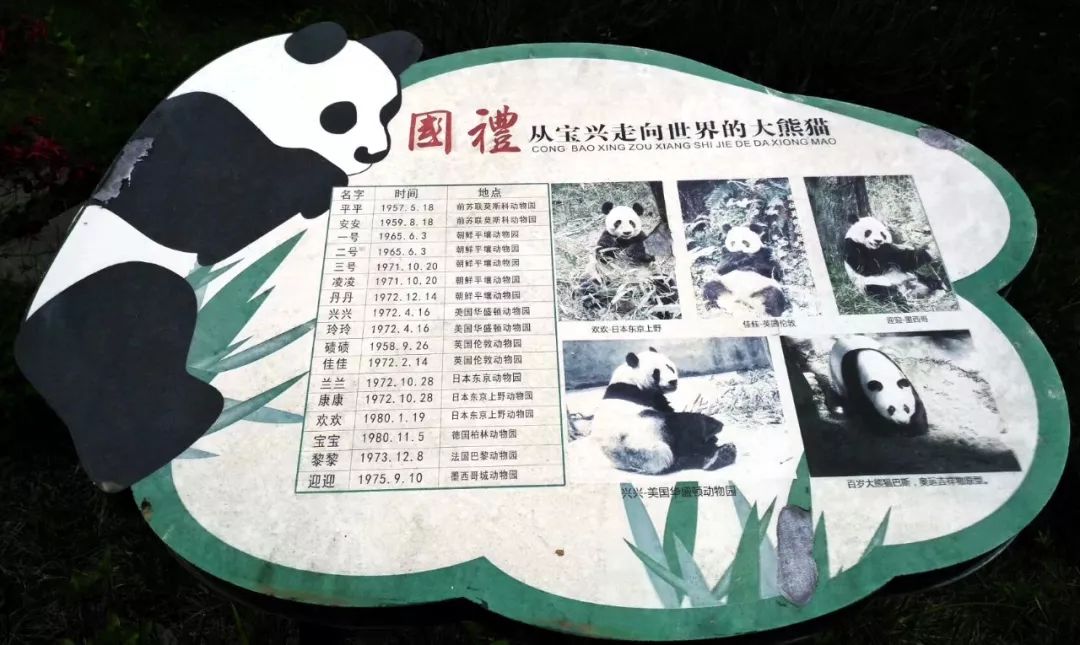

从宝兴走向世界的大熊猫( 周洁 摄于宝兴县邓池沟)

他先拜访了川西地区的平雄主教,这位主教曾在穆坪传教多年,他向戴维介绍了穆坪地区的 一些特有生物,特别提到一种被称为“白熊”的动物。

据《戴维日记》记载,这种“白熊”很可能就是大熊猫。或许是平雄主教太执着于日常教务和传教,不像戴维那样“不务正业”,上帝便把科学发现大熊猫的机会留给了戴维。随后,他便向教会申请赴穆坪传教,请成都天主教堂帮忙雇向导。经过一些了解和准备,他找到成都鼓楼北街古董行老板赖三耶(天主教徒)帮忙,因为赖三耶有一位远房亲戚在宝兴穆坪当 藏族土司的头人,名叫褒若。

大熊猫从宝兴走向世界( 周洁 摄于宝兴县邓池沟)

赖三耶和戴维打点行装,翻山越岭来到夹金山下的穆坪。赖三耶首先到土司官寨去找褒若,谈及法国神父戴维来传教的事情。褒若说 :“我还作不了主,等我向穆坪土司坚参生郎多吉禀报后, 再来给你们办交涉。”

由于坚参生郎多吉(第九代穆坪土司、世袭 振威将军,又名恒贞)和赖三耶的父亲是结拜兄弟, 所以事情办得十分顺利。

第二天,穆坪土司坚参生郎多吉率夫人格松成登(又名卓占初)、大女儿格宗苍旺珠玛(又名玉蓉)、二女儿蓉沾哈木等家庭成员举行家宴盛情款待戴维神父和赖三耶一行。

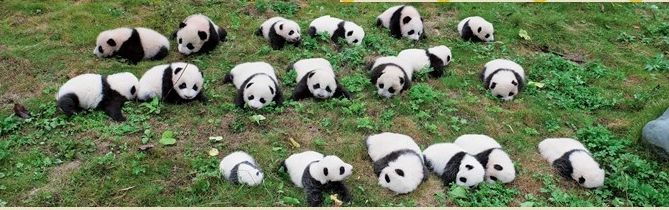

童趣(2016年4月周孟棋摄于成都大熊猫繁育研究基地,来源:四川日报)

清同治八年(1869)二月二十二日,由褒若带路,戴维和青年传教士库帕从成都出发,沿着四川盆地的边缘到达邛崃,经西河的马湖、火井等场镇,到了芦山县的大川场,先前的羊肠小道更加艰险。在当地人带领下,他经由太场的坪溪、大河村,翻越3000多米的城墙岩,经过前后8天的艰难跋涉,来到夹金山西麓的清平村邓池沟教堂(又称“灵宝神学院”),成为这里的第四代本堂神父。这座气势不凡的木结构教堂属四川西部宗代牧区主教府管辖,时任本堂神父杜格里特(M.Dugrité)热情欢迎他们,还特意为戴维在教堂里安排了一间实验室。

宝兴县邓池沟(图片来自网络)

邓池沟天主教堂建于清道光十九年(1839), 是法国天主教远东教会在四川秘密修建最早的教堂之一。远远望去,它是一座极富中国韵味的木制大屋,步入教堂主堂,则展现出哥特式建筑的风格,正面巨大的花窗,交叉穹窿的拱顶,简直是欧式教堂与中式庙宇的完美融合。

邓池沟天主教堂(图片来自网络)

在青山环抱之中,戴维写到:“但愿这块陌生而神秘的土地,能给我带来惊喜。……这里虽然离成都不算遥远,但由于崇山峻岭的阻隔,仍然是一个封闭的部落。……这里的高山和河谷都被原始森林所覆盖,使得当地的野生动物得以生存和延续下来。”

戴维在日记中是这样记录他首次见到大熊猫皮时的情形:“1869年3月11日,在返回教堂的途中,这条山谷中的主要土地占有者——一位姓李的人邀请我们到他家去用茶点。在这个异教使的家里,我见到一张展开的,那种著名的黑白熊皮。 这张皮非常奇特,我的猎人告诉我,我很快就会见到这种动物。我听说猎人们明天就出发到野外 去猎杀这种肉食动物,它可能成为科学上一个有趣的新种。今天记录的其他动物有中等大小的鹰, 普通的鹿和飞鸟。即使在夜晚,也能继续倾听鹤那高亢的叫声,它一定是停留在较宽阔的山顶上。”

看得出,当戴维首次在宝兴邓池沟“发现” 这张兽皮时叫它“黑白熊皮”,而本地乡民们长期叫它“竹熊”或“白熊”。

在接下来的几天里,戴维像着了魔一样钻进那位李姓地主所说的高山密林里,但所获仅仅是 一些当地松鼠和星鸦,他还在密林里三次迷路,险些丧命。

无可奈何之下,戴维转而寻求当地人的帮助,他雇佣了十几位出色的当地猎人,悬赏抓捕“白熊”。

重赏之下必有勇夫!戴维这一招很快见效。戴维在日记中写到:“1869年3月23日,信基督教的猎人在离开十天之后,今天回来了,他带给我一只年幼的白熊,捕到时是活的,为了携带方便,它被杀死了。他们以很高的价格把这只白熊卖给了我,它除了四肢、耳朵、眼睛为黑色外, 其余全为白色。它的体色同我以前看到的成年个体的毛色是一样的,它一定是熊类中的一个新种。 奇特之处不仅仅在于它的毛色,还有那长满了毛的脚掌以及其他一些特征。”

按动物分类学的规定,见到皮毛,甚至见到尸骨,还不足以对这个物种作出鉴定。在戴维的不懈努力下,终于在“愚人节”这一天亲眼见到了大熊猫活体。

他记录到:“4月1日。他们又带回一只完全成年的黑白熊,它的毛色同我已经得到的那只幼体完全相同,只是不那么黑白分明。这种动物的头很大,吻短圆,没有熊嘴那么尖长。”

从此以后,动物学界便把“4月1日”确定为科学发现大熊猫的纪念日。

“4月7日。他们又带给我一只活泼的小熊猫, 看起来并不凶猛,行为像一只小熊。它的爪子和头极像我的黑白熊,胃里尽是竹叶。”

5月4日,猎人又捕捉到一只“白熊”活体。 戴维怀着十分激动的心情在日记中写到 :“1869年5月4日,我的猎手们在穆坪东部守候了两个星期,为我带来了一只黑白熊和六只仰鼻猴(即金丝猴),这只黑白熊特别可爱。”这是一只成年的野生大熊猫,生机蓬勃,矫健俊逸!黑毛如漆, 白毛似银,实在令人着迷。

当天晚上,戴维就在灯下匆匆写下寄给巴黎自然博物馆馆长米勒·爱德华兹(Milne-Edwards) 的报告。报告中说:“黑白熊,据我的猎人说,其体甚大,耳短,尾甚短,体毛较短,四足掌底多毛。色泽:白色,耳、眼周、尾端并四肢褐黑;前肢的黑色交于背上成一纵向条带。我前天刚刚得到 这种熊的一只幼体并也曾见过多只成年个体的残损皮张,其色泽均相同且颜色分布无二。在欧洲标本收藏中我还从未见过这一物种,它无疑是我 所知道的最漂亮可人的动物品种 ;很可能它是科学上的新种!”

巴黎自然历史博物馆科学家阿尔封斯·米勒·爱德华兹根据1869年阿尔芒·戴维神父带回的标本绘制的大熊猫图(图片来自网络)

当时,戴维将这只活体“黑白熊”送回法国巴黎,由于长途运送的艰辛,“黑白熊”经不住途中颠簸和气候变化,不幸死亡。戴维只好痛心地将它制成标本。

在制作标本时,戴维也碰到了意想不到的困难,他在日记中一再提到“潮湿是个大问题”。 由于穆坪湿润的天气和助手的疏忽,采集的动物毛皮无法晒干,其中有的腐烂,有的被虫子蛀坏,而他却无可奈何。已经制成的标本,包括他最珍爱的“黑白熊”,也因为潮湿而开始发臭。他不得不在标本间里生着火,“简直不可思议”,他感到奇怪,写到:“特别是当我想到这是在夏天,而且地处北纬30度的地方,居然还要生火。”

经过种种努力,当戴维制作的黑白熊标本运抵巴黎后,立即引起轰动。在动物学界有一个规定 :每个物种发现的第一例标本,称为“模式标本”,最为珍贵。戴维带来的这具标本就是“大熊猫模式标本”。

珍藏在巴黎自然博物馆的熊猫“模式标本”(图片来源:《四川省志•大熊猫志》)

当博物馆将这张皮展出后,当时谁也不认识,人们从兽皮看到它有一张圆圆的大白脸,眼睛四周有两圈深深的黑斑,像是戴着一副墨镜。于是有人断定世界上根本没有这种动物,皮是假的!有人却又说它是一种奇异的熊。

清同治九年(1870),《自然科学年报》第5卷发表了米勒·爱德华兹的研究成果。

他根据熊猫的毛皮和骨架以及戴维的报告作出结论:这是世界罕有的动物新种,初定名为“黑白熊”,但它并不是熊类,而应单独成立一个新的分类。

早年绘制的大熊猫图像(图片来自网络)

米勒·爱德华兹当时并没有提出这个新分类的明确名称。后来经过更深入的研究,自然历史博物馆《关于哺乳动物自然历史的研究发现》合刊(1868—1874)发表了他的新论文,对大熊猫作了权威性的表述:“就其外观而言,它的确与熊很相似,但其骨骼特征和牙齿的区别十分明显,而是与小猫熊和浣熊相近,这一定是一个新属, 我已将它命名为猫熊属(Ailuropoda melanoleucus David)。”

米勒·爱德华兹论文中提到的小猫熊,是清道光元年(1821)在喜马拉雅山麓发现的,也以竹子为食。它当时被归入熊类,脸型像猫,因而得名猫熊。“黑白熊”被发现后,生物学家认为这两种动物有很多相近之处,可划为一类,为区分二者,就将先发现的体型小的称之为小猫熊 ;与之对应,大熊猫最初的直译名应是“大猫熊”。 从此,“大猫熊”这一名词便诞生了!戴维也因此成为法兰西科学院院士。清同治九年(1870),戴维将大熊猫皮送回法国巴黎自然博物馆的同时,还将在穆坪收集到的金丝猴、绿尾虹雉(贝母鸡)、小熊猫(山猫蹲, 戴维叫它“山童”)以及“植物活化石”珙桐(宝兴俗称“山梨儿”)的珍贵树种等也寄回巴黎,米勒·爱德华兹都一一予以命名。

小熊猫(图片来自网络)

戴维在邓池沟天主教堂供职6年(1867— 1872),并为培养天主教的神职人员举办过“灵宝学校”。但更为重要的贡献是他在邓池沟和夹金山一带捜集的、最先向世界介绍的中国珍稀野生动物——熊猫。通过多年艰苦卓绝的认真工作,戴维在中国一共发现200多种动物(其中63个物种为首次发现)。此外,还有807种鸟类(其中63个物种为首次发现)。在他收集的杜鹃花标本中,至少有52个物种属于新物种。还有40多种报春花标本是未被西方世界记录过的,这些标本大多都捐给了巴黎植物园。

清光绪二十六年(1900)11月10日,74岁的戴维安详地合上双眼,被安葬在法国巴黎蒙帕纳斯墓园。今天,宝兴县与戴维的故乡埃斯佩莱特结成了姐妹城市。

虽然戴维已经离开我们一百余年,但是他所做出的杰出贡献,将被永远铭记,他对未知世界的探索精神并不会因为他离开人世就被我们所遗忘,而将永远活在人们的心中。

(原载《巴蜀史志》2019年第2期,总第222期)

用户登录

还没有账号?

立即注册