小种群仅有35只,有的大熊猫“不擅长谈恋爱”—— 大熊猫九顶山小种群为何“猫丁凋零”?

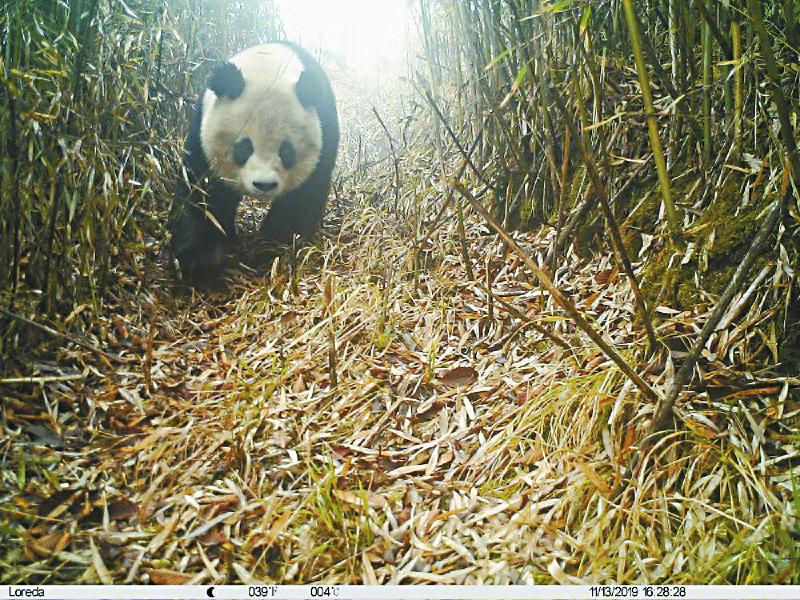

这是在四川九顶山省级自然保护区用红外线相机拍摄的大熊猫活动场景(2019年11月13日摄)。 新华社发

这是在四川九顶山省级自然保护区用红外线相机拍摄的大熊猫活动场景(2019年12月14日摄)。 新华社发

最小存活种群的定义是一个种群能够在特定时间内健康生存所需要的最小的有效数量。简单说就是一个种群想要生存和延续所需要最少的个体数量,这是种群能否延续的临界值,低于这个临界值,种群就会逐渐的灭绝。

科学家根据遗传学和种群统计学在不同的物种间做了大量的运算发现,在野生环境下,种群能否延续的阈值为50只。

“维持短期种群生存的最低个体数量约为50只,而大熊猫九顶山小种群仅有35只,有的大熊猫‘不擅长谈恋爱’,导致该小种群可能更加危急。”4月8日是世界珍稀动物保护日,在前不久举行的大熊猫九顶山小种群保护研讨会上,四川大学教授、大熊猫保护专家岳碧松说。

该研讨会由四川省林业和草原局、大熊猫国家公园四川省管理局、大自然保护协会(TNC)主办。

近年来,我国大熊猫保护取得了重大进展。第四次大熊猫调查显示,全国野生大熊猫种群数量比第三次调查增加268只,增长率为16.8%;大熊猫分布县(市、区)数量比第三次调查增加4个,栖息地面积增长11.8%,潜在栖息地面积增长6.3%。

尽管整体形势向好,但大熊猫局域种群仍面临生存风险高、栖息地碎片化严重等难题。2019年、2020年九顶山区域拍摄到的野生大熊猫影像中,均未发现大熊猫幼仔。专家认为,大熊猫九顶山小种群或是濒危程度最高的一支。

A 从难觅幼仔粪便到不见幼仔踪影

“20年前就没发现幼仔粪便,现在野外红外镜头也没发现幼仔踪影,我很担忧,期待即将开展的第五次大熊猫普查会有好消息。”廖亮深一脚浅一脚地穿行在山林里。

作为九顶山自然保护区绵竹管理站站长,廖亮日常巡护在最高峰海拔达4989米的四川省九顶山自然保护区内。这里地处岷山南麓,植被繁密,是大熊猫九顶山小种群的核心栖息地。

每十年一次的大熊猫调查,目的是摸清大熊猫野外种群、栖息地、同域分布动物、干扰因素等情况。2000年,毕业不久的廖亮被选拔参加第三次大熊猫调查,分到了动物调查组。

卧龙、雅安、凉山、汶川、松潘、九寨沟、平武、北川……廖亮记得,自己在每个调查地要待上一周,每位队员要独自在分配的4平方公里范围内展开地毯式搜索。

2001年夏天,廖亮和调查队员进入位于绵竹、什邡的九顶山区域。当上到海拔2100米,翻过名为“大杉树”的山梁,他兴奋得瞪大了双眼,这里到处都是密密麻麻的大熊猫粪便,里面充满未消化的竹纤维。这些发现证明,绵竹确实存在野生大熊猫。他如获至宝,轻轻拿起一块,凑到鼻前一闻,有一种竹子特有的清香。他将一块大熊猫“便便”带回了家,珍藏至今。

全国第四次大熊猫调查,延续了上一次成熟的技术和方法,同时在调查内容和手段等方面有所创新,提高了信息的准确性。但长期从事大熊猫保护的张小全、岳碧松、冉江洪等多位专家指出,第三次和第四次大熊猫调查结果显示,大熊猫九顶山小种群仅有35只,其生活半径在收缩。一些曾经发现过大熊猫粪便的地方,如今没有了大熊猫生活的痕迹。

B 岷江隔断大熊猫的“通婚”之路

九顶山区域,以连绵九座顶峰相连而得名,处在岷山山系龙门山脉的中部,生态环境总体良好,大熊猫得以繁衍至今。

受地理限制,九顶山小种群被岷江隔断。东岸的岷山山系种群和西岸的邛崃山系种群没有基因交流,被局限在狭长褶皱的龙门山脉廊道里。龙门山脉处于断裂带,“5·12”汶川大地震和“8·13”绵竹特大泥石流,均对当地造成了极大生态破坏。山体裸露,山体变形,“滚滚”们心惊胆战,廊道几乎成为孤岛。

这里还存在人类的生存发展方式与生态保护的矛盾。绵竹是中国四大磷矿基地之一,磷化工产业曾占当地工业税收的43%,解决3万人的就业,间接带动十万人的生计。成立于1999年的九顶山省级自然保护区,总面积616.4平方公里,在绵竹管辖范围的368平方公里内,有探矿权、采矿权的主体共46个,其中相当部分属于当地乡镇和村组集体。

因此,改善这里的生态,既要改变自然因素,也要改变人为因素。

“下这个决心太难了!”绵竹农民矿主田建平说,自己2016年花了大半辈子积蓄,投入9000余万元取得合法矿权。为保护大熊猫生存的生态环境,2018年主动把未到期的10口矿全部关闭。相关部门介绍,绵竹市管辖范围内的所有开采矿井全部封停,共封闭矿井243口,生态复绿10.4万平方米。十万吃矿产饭的老百姓,也全部转型。

在绵竹市清平镇盐井村,村民付若强的院子里有幢两层小楼。从2017年开始,他滚动投资10多万元,开办了有6个标间的民宿。清平镇周围山上的村民,在汶川大地震后全部搬迁集中到场镇居住。他们利用自家的房屋搞起了农家乐,当地政府则投资进行风貌打造和推介,建设大熊猫国家公园入口社区,以期实现“熊猫山上住,人在山下游,远眺想熊猫,低头烤烧烤”。

C 改变“哪里大熊猫多、哪里投入就多”的思维

据大熊猫国家公园德阳管理分局负责人介绍,随着各类保护措施的推进,九顶山区域的地表森林植被和动物种群逐渐恢复,特别是林下地表植被恢复最快,自然生态系统在向20世纪40年代的水平趋近。

从2018年开始,九顶山自然保护区内开始安装用于监测的红外相机。2019年4月,首次拍摄到大熊猫野外活动画面;2020年5月,又再次发现了野生大熊猫的活动踪迹。

遗憾的是,这两次红外相机里都没有大熊猫幼仔的踪影。

专家介绍,野生大熊猫种群并非一个连续分布的整体,而是形成33个局域种群分散在六大山系中。栖息地破碎、地理隔离,导致小种群间个体交流困难、种群遗传质量下降,甚至局部区域因数量极少而面临灭绝。

大熊猫一胎产1至2仔,野外条件下往往仅抚育1仔。母兽在幼仔一岁半左右驱赶幼仔离去,再重新进入繁殖状态。一般两年才有一代,种群代际更替周期较长。一个野生大熊猫种群,如果长时间都没有幼仔,那么对大熊猫有限的生命来说,可能意味着“灭顶之灾”。

专家指出,大熊猫九顶山小种群已经到了保护的关键时刻,该小种群基因交流的廊道制约较明显,对其生存所需的主食竹面积和质量的提升存在困难。

“要紧急救助,就需要实施大熊猫栖息地恢复扩大工程,改善廊道环境,实施大熊猫野外放归实验,逐步实现基因交流和扩大种群。”四川省大熊猫科学研究院研究员齐敦武说。

“要改变哪里大熊猫多、哪里投入就多的思维,要把资金、科研投入到最紧急的地方,哪里大熊猫种群最危急就投向哪里!”一位专家表示。新华社记者易艳刚谢佼张博令

(据新华社北京4月12日电)

用户登录

还没有账号?

立即注册