【方志四川•历史文化】罗家祥 ‖ 历史上的犍为郡

本文刊于《巴蜀史志》2018年第6期

犍为郡,古代金石常作“楗为郡”,《说文解字》云:“楗,限(制)门也”,意为大汉的门户。

从汉武帝建元六年(前135)开始设立,到唐肃宗乾元元年(758)最终被废,犍为郡曾在祖国大西南断断续续存在了892年,在历史上曾经3立3废1改名(西顺郡),如果加上4次侨郡(其中3次云南,1次成都市辖崇州市附近),则是7立7废1改名。

犍为郡在历史上一度非常辉煌,但因岁月流逝,渐渐湮没在历史的尘烟里。长期以来,对其沿革(特别是建立时间)、疆域、历史、人物、经济、军事、艺文等各方面尚缺乏深入系统研究,即使有一些,也是零星的,且讹误不少。以至于著名史学家任乃强先生曾在其《华阳国志校补图注》评价犍为郡:“郡虽三蜀之一,然在汉晋间,犹为民族复杂,产业落后地区。除武阳、资中比较先进外,其他山地住民仅才开始向封建社会过渡。朝廷视同边郡,官吏仅用中下品人物,大都贪鄙无能。李严为其独著绩称者而已。地方事权,委于大姓豪族,平民积受压迫,故社会经济与文化皆发展缓慢,无可称述。……读者亦大都忽视此郡,传写镌刻,讹谬特多。章节、句读之分,尤多混乱。”基本观点是犍为郡“无可称述”。其实不然,究其根本原因,还是缺乏深入、系统的研究所致。

夹江县二杨阙(白建明摄)

有鉴于此,笔者不揣冒昧,自2007年开始花了8年时间,参阅上千部相关古籍,包括“二十五史”、《元和郡县图志》等史书和地理专著,特别是二三百部西南几省的地方志,以及大量金石简牍如《里耶秦简》,今人研究如《中国行政区划通史》等,收罗犍为郡资料殆尽,站在前人的肩上编纂了一部110万字的《犍为郡记》,这是中国第一部以汉郡为研究对象的志书,并因此荣获乐山市人民政府2017年颁发的社科奖二等奖。

通过相对系统的梳理,就会发现犍为郡在大西南乃至中国历史上具有重要地位。在今天看,千年古郡犍为郡的建立及对其研究仍然有着重要意义:

一是其是汉武帝开发“西南夷”(汉代的蜀郡以西和巴郡以南均是)的第一步,对于形成今天的中国西南疆土具有奠基性作用,特别是遥隔千年来看抗战时期四川、云南和贵州作为战略大后方对于危在旦夕的中国的重大战略意义就可知晓。

二是其以和平手段开拓疆土(夜郎侯多同在恩威并用的情况下自愿归汉),在历史上并不多见,这对于民族团结无疑具有典范价值。

三是这是自古以来的“南方丝绸之路”(成都—古代缅甸和印度及西亚,即“蜀身毒道”)必经之路,具有重大经济和文化价值,具备申报“世界遗产”的资质。这对当下我国“一带一路”战略、四川省“南向开放合作”战略具有深远的现实作用。

一般认为:犍为郡建于汉武帝建元六年(前135)——当然,据拙作《犍为郡记》考证,考虑到唐蒙是在秋八月出发(当时十月是岁首),自番阳—番禺(今广州市)到长安再入夜郎,路途遥远达16780里(里数据《汉书·地理志》和《续汉书·郡国志》累加),建于次年即元光元年(前134)更加合适。《资治通鉴》卷18将其系于元光五年(前130),因而就有人误认为是建于前130年,但忽视了这一段史实是在叙述该年之事时,是在 “倒叙” 元光元年的相关历史。

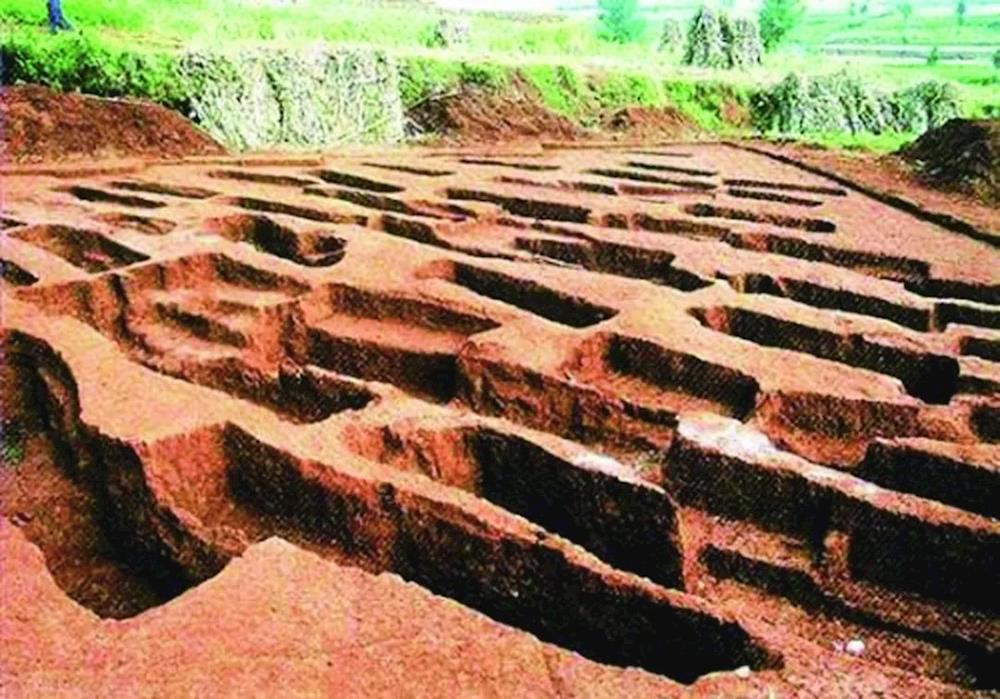

赫章可乐遗址(图片由作者提供)

唐蒙入西南夷是一个历史的传奇,有的称之为“一瓶枸酱引发的开疆”。其过程比较复杂,大概是:

汉武帝建元六年(前135),东越(今浙江省东南部、福建省北部一带)攻打南越(今岭南一带,国都番禺,今广州市)。南越向汉朝求救。武帝派大行(官名,后称大鸿胪)王恢和大司农韩安国分兵两路去讨东越,东越人被迫杀了自己的国王“郢”降汉。王恢又派时任豫章郡(今江西省南昌市一带)番阳县令的唐蒙出使南越,要其服从汉朝,并让南越王入朝觐见。唐蒙在番禺吃到蜀地所产的枸酱,得知它竟然是从西北方向的牂牁江(今北盘江及下游红水河)走私到番禺的!因此,唐蒙回去后就上书建议通“夜郎道”,并置官吏,准备作为奇兵将来攻打南越(时降时叛)之用。汉武帝同意了,就以唐蒙为郎中将(一说中郎将),带领1千士兵和负粮的1万余人,从巴郡的符关(今四川省泸州市合江县,有言“笮关”者,误)而入南夷,去见夜郎侯多同。在恩威并施招抚夜郎国(夜郎侯国)并设夜郎县成功后,因夜郎县最大、影响亦大,其他且兰、句町、漏卧等各小邑纷纷服从汉(它们合称“夜郎地区”,有时也合称“夜郎国”),建立了“西南夷”开发的第一个郡即犍为郡,初治在鄨(今贵州省遵义市)。

北宋《元丰九域志·附录:古迹·卷七·嘉州》载:“《郡国志》:龙游县(今乐山市市中区)有二石阙,即汉武帝使唐蒙通夜郎所置。”这说明当时唐蒙南下,是沿今天的岷江南下乐山、宜宾入长江,到巴郡的符关后,再入夜郎。

邛、筰、冉駹、斯榆、滇国等地属西夷。南夷和西夷合称“西南夷”(曾有人认为“南夷”是个县名,大误,《华阳国志》里“南夷”均是指一个地区的统称)。南夷和平归汉后不久,西夷因羡慕南夷归汉后得到许多赏赐,愿意归汉同于南夷,于是元光五年(前130)由汉武帝派司马相如第二次出使巴蜀,西夷归汉,设越嶲、沈黎、汶(文)山、武都郡等郡。汉武帝元封二年(前109)秋,因滇国降汉,设益州郡。

对于犍为郡开发的意义,早就被明末清初大思想家顾炎武等高度评价,其《天下郡国利病书》言:“唐蒙浮舟牂牁之策,诚为凿空”,认为其价值确可和张骞“凿空”通西域的历史壮举相提并论。四川大学刘复生教授在其著作《僰国与泸夷——民族迁徙、冲突与融合》中高度评价:“犍为郡的设置在‘西南夷’中最早,它拉开了祖国西南历史舞台上的一场伟大序幕”。《中国军事通史》评价道:“由唐蒙通夜郎开始,西汉王朝正式恢复了对西南地区的直接统治,这对于整个西南地区经济的开发、文化的发展,对于我国古代多民族统一国家的发展,都具有十分重要的意义。”

沿革 汉武帝建元六年(前135),派唐蒙入夜郎,说服夜郎侯多同归汉。以夜郎国为基础,分巴郡西部、蜀郡南部各一部分,合成一个新的边郡即犍为郡,实行郡县新制与原民族旧治并举(古称“羁縻”,即“以其故俗治,毋赋税”,出《史记》卷30《平准书》)的原则,初治鄨县(今贵州省遵义市)。

汉武帝元朔三年(前126),因用兵匈奴,国力不支,御史大夫公孙弘数谏请求罢去。于是撤销西夷,保留犍为郡,部分郡土暂时放弃,郡内设“犍为南部都尉”(简称“犍为南部”)。

汉武帝元鼎五年(前112)秋,攻打反叛的南越国,因郡内的且兰君不遵从汉朝征兵而造反,杀犍为太守,不久被汉军平定。原来倚靠南越的夜郎侯见势不妙而不得不入朝,封“夜郎王”。

汉武帝元封元年(前110),杀夜郎的竹王,分犍为郡南部(本属南夷)地新设牂牁郡。《华阳国志》卷3《蜀志》载:“(汉武帝)元封元年(前110),分犍为置牂牁郡。元封二年(前109),分牂牁置益州郡。”这是犍为郡的第一次缩小。

次年秋,滇王降,以滇国为基础设益州郡(属益州,同名“益州”而二者不同级)。益州郡地有一部分是从牂牁郡地、越嶲郡地划入。

王莽篡位时期(9—23),犍为郡改名“西顺郡”,但不被人们认可,郡功曹朱遵等不服,后战死。加上费贻不从公孙述,因而“光武帝嘉之曰:‘士大夫之郡也!”(《华阳国志》卷3《蜀志》)

汉光武帝建武十二年(36)春,汉军吴汉先后在犍为鱼涪津破公孙述大将魏党、卫尉公孙永,在犍为郡武阳县(今眉山市彭山区)击破公孙述的女婿史兴,取得决定性胜利。约此时,恢复犍为郡旧名。

汉安帝永初元年(107)正月,分犍为南部的朱提和汉阳2县为“犍为属国”,与犍为郡并列。设都尉,由汉阳改治朱提。这是犍为郡的第二次缩小。

汉献帝建安十八年(213),益州牧刘璋从犍为郡里分“犍为枝江都尉”为“江阳郡”(治今泸州市)。这是犍为郡的第三次缩小。

汉献帝建安二十年(215),刘备以南郡人、安远将军邓方为犍为属国都尉,并改“犍为属国”为“朱提郡”(与犍为郡无关)。

东晋末刘宋初,在宁州侨置犍为郡,这是第一个犍为侨郡。刘宋少帝景平元年(423)十二月,宁州侨置的犍为郡等3郡合为宋昌郡,犍为侨郡改为犍为县(这是历史上第一个“犍为县”),在今云南省。

南齐武帝永明二年(484)置南犍为郡,旋废,这是第二个犍为侨郡。

南齐郁林王萧昭业隆昌元年(494),在宁州侨置犍为郡,这是第三个犍为侨郡,旋废。

整个南北朝时期,原川南一带多荒废。梁武帝大同十年(544),派先铁讨定夷獠,将荒废的犍为郡改置戎州。这是正式的犍为本郡第一次消失。

西魏废帝二年(553),西魏利用梁的内乱,于八月攻下益州,原犍为郡地属西魏,并在江原郡(今崇州市)侨置犍为郡及僰道县。这是第四个犍为侨郡。西魏还在当时的武阳县地侨置江州,领犍为1县,后改隆山县。

隋文帝开皇三年(583)十一月,悉罢天下诸郡,以州统县(地方由州—郡—县三级制改为州—县二级制)。犍为侨郡废。改新武阳县(563年于戎州沉犀郡下置,与在眉山市彭山区的是不同的两个)为犍为县。

隋炀帝大业三年(607)四月,天下改州为郡。改戎州为犍为郡,这是犍为本郡第二次设立,治僰道县(今四川省宜宾市)。另今乐山地由嘉州改眉山郡。

唐高祖武德元年(618),天下改郡为州。改犍为郡为戎州。这是犍为本郡第二次消失。眉山郡改嘉州。

唐高宗上元元年(674),犍为县从戎州划归嘉州。

唐玄宗天宝元年(742)二月,天下又改州为郡。嘉州改犍为郡,犍为本郡第三次设立。原戎州改南溪郡(此时犍为郡不是简单复旧,而是变了地点)。

唐肃宗乾元元年(758),天下又改郡为州。犍为郡复改为嘉州,最后一个犍为郡从历史舞台消失。南溪郡复改戎州。

宋代以后无郡的建置,但州有“郡号”,对达官贵人及夫人封爵则有“(犍为)郡夫人”“郡公”“郡君”的封赐。

郡治 鄨县。《华阳国志》卷3《蜀志》:“犍为郡:孝武(帝)建元六年(前135)置。时治鄨。”汉武帝元鼎六年(前111),因平郡内的且兰国之反,分犍为郡内原属南夷的大部分为牂牁郡(原南夷内有5县即南广、汉阳、存阝马阝、朱提、堂琅仍留犍为郡),鄨即脱离犍为而属于牂牁郡。

南广县。《华阳国志》卷3《蜀志》:“元光五年(前130),郡移治南广。”

僰道县。《华阳国志》卷3《蜀志》:“孝昭(帝)元年(始元元年,前86年),郡治僰道。”

武阳县。《华阳国志》卷3《蜀志》:“孝昭元年,郡治僰道,后遂徙武阳。”徙武阳约在王莽时。

二治僰道县。《南齐书》卷15《州郡志下》:“犍为郡:僰道。南安。资中。冶官。武阳。”旧志惯例:第一个县即郡治。

三治(侨)僰道县。《方舆胜览》卷52《崇庆府》:“崇庆府:建制沿革:……在汉为蜀郡之江原县。……晋因之。李雄据蜀,分为汉原郡。晋穆帝改晋原郡。南齐为晋康郡。西魏平蜀,移为犍为郡理,立多融县。后周废郡,以县入蜀郡。”《中国历史地名大辞典》释“僰道县”:“②西魏置,为犍为郡治,治所在今四川崇州市东南三十里江源场东。隋大业二年(606)废。”该犍为郡是侨郡,位于西汉的江原县地(今崇州市),治此僰道县(侨县)。此时犍为郡辖县有4:僰道、多融、晋原、青城。据南宋晁公遡撰《嵩山集》卷54的《江原张君墓志铭》载,南宋时江原县地还有“犍为乡伏筒里”,这是犍为侨郡的历史遗迹。

四治僰道县。《隋书》卷29《地理志上》:“犍为郡:梁置戎州。统县四,户四千八百五十九。僰道:后周置,曰外江。(隋炀帝)大业初改曰僰道,置犍为郡。”

龙游县。《旧唐书》卷41《地理志》:“嘉州中:隋眉山郡。武德元年(618),改为嘉州,领龙游、平羌、夹江、峨眉、玉津、绥山、通义、洪雅、丹棱、青神、南安,(分后面的)五县置眉州。……(唐玄宗)天宝元年(742),改为犍为郡。”

疆域 《汉志》里,“犍为郡”下有12县:

僰道:(王)莽曰“僰治”(治今宜宾市)。

江阳(治今泸州市)。

武阳:有铁官,(王)莽曰“戢成”(治今眉山市彭山区)。

南安:有盐官、铁官(治今乐山市)。

资中(治今资阳市)。

符:温水南至鄨入黚水,黚水亦南至鄨入(长)江。(王)莽曰“符信”(治今泸州市合江县)。

牛鞞(治今简阳市)。

南广:汾关山,符黑水所出,北至僰道入(长)江。有大涉水,北至符入(长)江,过郡三,行八百四十里(今四川高县、珙县、筠连,云南盐津一带)。

汉阳:都尉治。山闟谷,汉水所出,东至鄨入延(水)。(王)莽曰“新通”(治今贵州省毕节市赫章县)。

存阝马阝:(王)莽曰“孱马阝 ”(治今云南省宣威市)。

朱提:山出银(治今云南省昭通市)。

堂琅(治今云南省巧家县)。

大部分研究者均以为这是犍为郡的最初疆域。其实不然,犍为郡最初的疆界比这大得多(连首治鄨县也不在此12县内可证)。

犍为郡的地域来源是:以夜郎国为基础,合蜀郡南部(5县:武阳、南安、牛鞞、僰道、资中)、巴郡西部(2县:江阳、符县)各一部分而成,大致是《汉志》里包括牂牁郡17县里除去毋敛(仅此1县来自废了的象郡,此据复旦大学周振鹤教授《西汉政区地理》)及划入益州郡的原牂牁郡地,共35县之地(各县的设置有先后)。《史记》卷116《西南夷列传》载夜郎同意归汉后,“(唐蒙)还报,(汉武帝)乃以(夜郎)‘为’犍为郡。”西南历史地理学家方国瑜认为:此“为”当作“属”——即:夜郎只是属于犍为郡的一部分,而不能简单地说以夜郎国为犍为郡(丢了巴蜀部分)。《华阳国志》卷1《巴志》:“天下既定,高帝乃分巴、蜀置广汉郡。孝武帝又两割(巴蜀)置犍为郡。故世曰‘分巴割蜀,以成犍、广’也。”这里提到犍为郡有巴蜀的来源,但是恰好又没有提它有夜郎国的来源。因此,多种史料需要互补,而不能偏从。

“楗盐左丞”封泥拓片(图片由作者提供)

犍为郡的最大地域,据考明清以来地方志,如嘉庆《金堂县志》卷1《建置·沿革》:金堂县“汉为广汉郡新都县东地、犍为郡牛鞞县西地。”则北自今成都市金堂县以南,南至中越边界线,西达四川丹棱县、云南华宁,东到重庆市潼南区、江津区和广西西北角的河池市、百色市一带都是犍为郡地,显然比仅是云南省昭通市以北的《汉志》12县疆界大得多。即犍为郡是以贵州省为主体(不含其东北角和东南角),涉及川南、滇东、渝西和桂西北角。其面积估计约达40万平方公里,相当于今天的一个大省。

这个地域可能大大超过一般人的认识。主要是忽视了牂牁郡的绝大部分都是犍为郡划出的原因。《中国历史地名大辞典》释“犍为郡”的疆界,亦言它达到广西西北。

从历史上看,犍为郡的地域一直处于不停的变小中,唐代的嘉州曾改名犍为郡,所辖不过相当于西汉犍为郡的一个南安县而已。

犍为郡的得名 《华阳国志·卷三·蜀志》载:“鄨,故夜郎地是也。鄨有犍山,见《保乾图》。”故犍为郡是因“犍山”得名。

《旧唐书》卷41《地理志·嘉州》载:“犍为(县):本汉郡,因山立名。(犍为县)旧属戎州(今四川宜宾)。上元元年,改属嘉州(今四川乐山)。”其虽言县,亦说明了犍为郡名的来历是“因山立名”。

犍为郡的长官是太守。笔者考订的犍为太守有36人,包括朱博(官至丞相)、何祗、李毅等。其中最著名的是蜀汉李严,后来在任上调到白帝城,升任尚书令,与诸葛亮一起托孤,官至骠骑将军。

建郡前的本地人物主要有杜宇,《蜀王本纪》载:“蜀民稀少,后有一男子名曰‘杜宇’,从天堕止朱提……宇自立为蜀王,号曰‘望帝’。”还有高寿800岁的彭祖;南安人邓通,汉文帝的宠臣,成语“不名一文”的主人。

建郡后的军政人物有西汉王延世,治理黄河大水有功,《华阳国志》里被赞为“王延(黄)河平,纂禹之功”, 汉成帝很高兴,遂改年号为“河平”。有东汉张纲“出宫埋车”,愤怒权臣梁冀“飞扬跋扈”,说出“豺狼当路,安问狐狸!”的名言。东汉杨涣和杨淮,都有直声,因此后人创造《石门颂》等雕刻,列入国宝《石门十三品》。此外,还有蜀汉张翼、杨洪等名将名臣。

孝贤懿行的有不从据蜀公孙述的费贻,“漆身为厉,阳(佯)狂以避之,退藏山薮十余年。(公孙)述破后,仕至合浦太守”(《后汉书》卷81《独行列传》)。费贻为政清廉,体恤百姓,离任时,百姓们追随相送至此山脚下。当地的廉江、大廉山、廉泉等都因其“廉”而来。唐太宗贞观八年(634)改越州为廉州,州名亦因费贻而来。东汉符县孝女先络(叔先雄、叔先络),为救父亲尸体而沉水,被收入《后汉书》卷84《列女传》,与有名的乐羊子妻、孝女曹娥、董祀妻蔡琰并列。

文人学士有西汉王褒,与司马相如、扬雄一起被列入“汉赋三大家”,著名作品有《圣主得贤臣颂》《甘泉宫颂》《洞箫赋》等,曾经以文章治好太子(即汉元帝)的精神疾病。常用成语“聚精会神”“相得益彰(章)”等就出于王褒的《圣主得贤臣颂》。他的两部作品《僮约》(其实是一张卖身契)和《责髯奴辞》非常活泼有趣,真实反映了西汉时期的社会生活,特别是《僮约》记载了“武阳买茶”,这是世界最早的“茶市”。 东汉的董钧和杜抚等都是大儒,许多人门下求学,撰有《吴越春秋》的赵晔就是杜抚著名的学生。犍为郡最有名的文人,则莫过于著有《陈情表》的武阳人李密,以真挚的祖孙感情躲过以猜忌闻名的晋武帝一劫,南宋谢枋得《文章轨范》引安子顺之说:“读《出师表》不哭者不忠,读《陈情表》不哭者不孝,读《祭十二郎文》不哭者不慈。”今天仍然登上中小学教科书。

犍为郡处于“南方丝绸之路”、岷江道(明清以前,岷江一直被称为长江)上,峨眉山等名山大川甚多,许多宦游者从成都出川都要经过这里,李白就在犍为县孝姑镇永平村(隋唐犍为县城)留下了《峨眉山月歌》等千古名篇。著名的“世界遗产”乐山大佛有一段修造时间就处于犍为郡时期。峨眉山和瓦屋山又是著名的道教名山,“峨嵋治”是“八品游治”之首,后来转为佛教名山。

犍为郡的经济和文化总体不如益州州治所在的蜀郡,但仍然有可圈可点之处,《华阳国志》卷3《蜀志》称:“益州以蜀郡、广汉、犍为为‘三蜀’。土地沃美,人士俊义,一州称望。”名列“三蜀”之一的犍为郡也是一个山川秀美、物产丰茂的古郡。如:世界上最早的茶市在犍为郡武阳县(今眉山市彭山区);世界上最早发明白铜的地方是犍为郡堂琅县;世界上最早最大的产锡基地是汉属贲古县(今个旧);兴建于唐玄宗时期的乐山大佛是世界最高的石刻大佛。犍为郡是世界最著名的生姜产地——《吕氏春秋·本味》:“和之美者,阳朴之姜。”东汉高诱注:“阳朴,地名,在蜀郡。”(犍为北部由蜀郡划入)南朝梁陶弘景《名医别录中品》卷2载:“干姜……生犍为(郡)及荆州、扬州。九月采。”阳朴就在这一带。江玉祥在引用晋代潘尼《钓赋》谈到烹鱼所使用的作料“西戎之蒜,南夷之姜,酸咸调适,齐和有芳”时说:“古犍为郡即南夷之地,阳朴大概就在这个范围之内。”

中国内地已知最早的佛像石刻在今乐山市麻浩崖墓和柿子湾崖墓;中国最早的地名钱是“犍为五铢”,也是圆钱中最早两面有文字的(据说是诸葛亮书“好右有为”);中国古代最著名的银是犍为郡朱提县所产,人称“朱提银”;中国铜洗最多的产地是两汉犍为郡所属的朱提、堂琅二县;中国崖墓最集中的是今乐山市—眉山市一带。云、贵最早的文化开山鼻祖是犍为舍人。巴蜀地区最早的道教碑文是四川省简阳市的逍遥洞汉碑,东汉时属犍为郡汉安县。中国迄今发现的最早纪年瓦当是赫章可乐发掘的西汉成帝时期的“建始”瓦当。眉山市彭山区崖墓出土的《秘戏图》被郭沫若称为“天下第一吻”。 已知中国最早的地记作者是西汉资中县人王褒。

李冰在郡内僰道和南安县治水的同时又挖掘盐井,四川可考的最早的盐井之一是明末清初顾炎武在《天下郡国利病书·四川备录上·川南井》所载:“《华阳国志》:南安县有盐溉滩,李冰所平也。在汉有盐井。按今嘉州之红崖,是其故处矣。”“红崖”又叫“红岩子”,位于今乐山市五通桥区境内之北牛华镇(新中国成立前五通桥区长期属犍为县,盛产盐即“金犍为”的由来)。犍为郡的古代井盐业早在西汉就大规模开发,《汉志》“南安县”下载:“有盐官、铁官”,西汉全国有盐官36处,西南设盐官4处,犍为郡有南安县1处,后来发现“楗(犍)盐左丞”封泥拓片。东汉的崔骃《博徒论》提到“江阳之盐”(富顺县在汉属江阳县), 今天的两大盐都自贡市(清富荣盐场)和乐山市五通桥区(清犍乐盐场),都位于郡内。其地质基础是今天全国最大的井盐矿威西盐矿。

三个层次的夜郎国 历来关于西南夷的纷争不已,往往是忽视了“夜郎国”有不同的含义,大致可分为三个层次:

“大夜郎国”:以到成都附近的全部犍为郡之地为“夜郎国”之地,说法错误。以唐代杜佑《通典·州郡五》为代表,如其称“嘉州:今理龙游县。故夜郎国,汉武开之,置犍为郡。”杜佑误以为今乐山一带曾经属于夜郎,正是将犍为郡之地作为“夜郎国”之地。这种说法已被学界抛弃。

“夜郎地区”:这是最常用的“夜郎国”。指包括第三层次的“小夜郎国”(夜郎县、夜郎侯国)在内,和且兰国、句町国、漏卧等方国在内的多个聚邑的统称。“夜郎地区”的北界一般不过长江(四川省屏山县一带稍微超过),因为宜宾市一带早有僰国,早已归蜀,据湖南省《里耶秦简》的木简记载,僰道建于秦始皇嬴政二十八年(前219)之前。则在此之前,僰道早就属于中央朝廷(战国秦灭古蜀国是在公元前316年,后来又有李冰在僰道治水的记载),而非独立的方国。此时它的上级是蜀郡(后来犍为郡成立才转隶犍为)。因此,“夜郎地区”不会超过僰道的南界。

“小夜郎国”(夜郎县、夜郎侯国):这是唐蒙去见多同后,“使其子为(县)令”的夜郎县,即夜郎侯国、夜郎邑。这个县级的夜郎侯国和且兰等关系并列,只是因为“南夷君长以什(十)数,夜郎(邑)最大”(《史记》卷116《西南夷列传》),而用它来代表整个“夜郎地区”。据有关史料表明,唐蒙设立的夜郎县较大,后来分割为几个县,可能是《汉志》里带有“铜”“谈”的诸县总和(一些专家如刘琳在其《华阳国志校注》里认为:谈、同、铜等音非常近,故谈稿、谈指、同劳、同并、铜濑等可能是夜郎部族之姓)。夜郎国的都城应有多处,其中赫章可乐的巨大遗址说明可能曾经治此。

犍为郡与夜郎国的关系 最初的犍为郡,囊括了整个“夜郎地区”,是犍为郡(另有巴蜀旧地)大于“夜郎地区”,而不能说“夜郎地区”就是(或者等于)犍为郡。

后来分南夷设立牂牁郡的时候,原属南夷的朱提等5县并没有归属牂牁郡,而是仍属犍为郡。

犍为郡与且兰等“旁小邑”的关系 唐蒙设夜郎县时,“夜郎旁小邑皆贪汉缯帛,以为汉道险,终不能有(自己)也,乃且听(唐)蒙约”(《史记》卷116《西南夷列传》)。此文可说明两个史实:一是且兰、句町、漏卧、同并、进桑等“旁小邑”,均一并与夜郎侯国(即夜郎县)一起纳入犍为郡,后来纷纷设县。二是这些“旁小邑”与夜郎侯国是并列关系。夜郎侯国虽在南夷最大,但与且兰等并没有上下级关系。

犍为郡与犍为县的关系 北周武帝宇文邕保定三年(563),戎州下设沉犀郡,治新设的武阳县(治今犍为县河口对岸的永平)。隋文帝开皇三年(583),改“犍为县”,沿用至今。先属戎州(治今四川省宜宾市),唐高宗上元元年(674)划归嘉州(治今四川省乐山市)。

犍为县名,沿袭自犍为郡。其地,一直属于犍为郡,但县境内没有设过犍为郡治,只设过戎州沉犀郡的郡治。

犍为郡与嘉州、戎州的关系 隋炀帝大业三年(607)四月,改戎州为犍为郡(另在今乐山地的嘉州改眉山郡)。唐高祖武德元年(618)改犍为郡为戎州(眉山郡改嘉州)。

唐玄宗天宝元年(742)二月,嘉州改犍为郡(戎州改南溪郡)。唐肃宗乾元元年(758),犍为郡复改为嘉州(南溪郡复改戎州)。

今天的宜宾市和乐山市,在古代不同时期都曾使用“犍为郡”,因此有必要辨正。

(载《巴蜀史志》2018年第6期,总第220期)

来源:四川省地方志工作办公室

作者: 罗家祥(乐山沫若书院研究员,犍为历史文化研究会副会长)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册