阳明学的近代视界

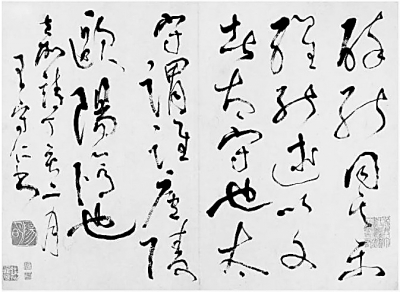

王阳明书法:“醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。” 资料图片

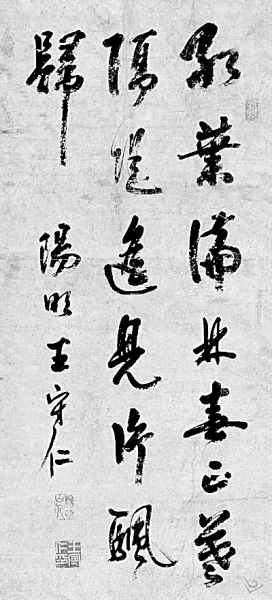

王阳明书法:“红叶满林春正暮,隔堤遥见片帆归。”资料图片

近代无疑是阳明学大放异彩的时代。一个明显的证据是,明清两代,程朱理学与阳明心学平分天下。到了近代,程朱理学失去了与阳明心学分庭抗礼的资格。这使阳明学在近代一枝独秀,受到近代思想家的高度关注,成为“显学”。

一

近代思想家基于不同的人生经历、学术理念和政治诉求,对王阳明的思想予以取舍和诠释,沿着不同维度和方向展开,彼此之间相差悬殊。

其一,近代思想家挖掘、展示出来的阳明学内容各不相同。康有为凸显王阳明与朱熹争教,两人对《大学》的解读特别是关于《大学》八条目之格物致知的分歧成为康有为的最佳证据。对此,康有为解释说:“王阳明攻朱子为洪水猛兽,争教之故使然也。”梁启超首倡“道德革命”,王阳明成为梁启超树立的“德育鉴”的楷模,是因为王阳明揭橥“知行合一”。孙中山心理建设的基础是知难行易,自然不会错过讲知行关系的王阳明。章炳麟一面肯定王阳明是宋明理学——特别是明朝最有学问的人,一面强调中国学问的代表是先秦诸子,王阳明无法与先秦诸子相比。在认定王阳明思想单一的前提下,他只将“致良知”说成是王阳明的原创。

其二,即使是面对王阳明思想的相同内容,近代思想家也有不同取舍和侧重。例如,与康有为强调王阳明与朱熹争教类似,梁启超也提到了王阳明与朱熹的“对抗”。但梁启超将这种对抗理解为学术上的自由争鸣,并视之为学术变迁的动力,故而无论初衷还是立场都与康有为天差地别。再如,王阳明与孟子、陆九渊的关系是近代阳明学研究的核心话题,每一位近代思想家对这一问题的回答却仁者见仁智者见智。康有为刻意凸显王阳明与陆九渊思想的差异,由此将陆九渊与王阳明的思想视为“二派”。梁启超则循着地理环境决定论的逻辑彰显王阳明与陆九渊思想的一致性,不仅将两人的思想都归入“南学”,而且将“知行合一”说成是王阳明和陆九渊的共同主张。章炳麟强调王阳明与陆九渊思想的一脉相承,甚至将陆九渊的思想视为王阳明的理论来源,声称“抑守仁所师者,陆子静也”。对王阳明与孟子的关系,康有为、梁启超注重王阳明对孟子思想的传承,严复则强调王阳明与孟子思想的差异。在这方面,谭嗣同走得更远,一面疏远王阳明与孟子思想的关系,一面拉近王阳明与庄子思想的距离。

其三,近代思想家给予王阳明的评价相去甚远。例如,梁启超、孙中山都对王阳明的“知行合一”兴趣盎然,给出的评价则迥然相异。梁启超分析说,王阳明提揭“知行合一”是鼓励人去实行——王阳明的本意是说,如果知而不行,最终等于不知。沿着这个思路,梁启超将王阳明的“致良知”与“知行合一”合而观之,认定这两个命题的宗旨都在于“策人于行”。显而易见,梁启超对王阳明的“知行合一”是赞同的,甚至可以说,他对这一思想的解读与其说契合王阳明的本意,毋宁说表达了梁启超本人对知行关系的看法。与梁启超对“知行合一”的顶礼膜拜天差地别,孙中山不仅批判古人以《尚书》“知之非艰,行之惟艰”为代表的“知易行难”说,而且批评王阳明的“知行合一”说,原因是“知行合一”使人“顿生畏难之心,而不敢行”。一方面,孙中山承认王阳明的“知行合一”在初衷上“勉人为善之心,诚为良苦”,与梁启超分析“知行合一”追求动机和效果皆善具有异曲同工之妙。另一方面,孙中山对王阳明的“知行合一”还是不能苟同,评价也与梁启超大相径庭。归纳起来,梁启超、孙中山剖析、评价王阳明“知行合一”的最大区别在于,梁启超是从伦理学上立论的,而孙中山是从心理学上立论的。沿着伦理学与心理学的不同思路,梁启超认为“知行合一”敦促人行,进而对之大加推崇。孙中山则指责其使人“顿生畏难之心”,导致“不敢行”的后果。至此,两人得出的结论截然相反,评价大相径庭也就顺理成章了。

近代思想家尽管对王阳明思想的解读彼此之间各不相同,然而,他们都基于各自的思想逻辑而来,不唯能够自圆其说,并且显得有理有据。这使近代思想家对王阳明思想的诠释既显得别出心裁,又提供了多种思路和样式。这昭示人们,对阳明学的研究既要关注王阳明思想在整个中国思想史、文化史上承前启后的地位,又要彰显王阳明思想本身的独特价值和意蕴。只有这样,才能立体呈现王阳明思想的变化性、多维性和丰富性,还原王阳明思想的整体面貌。

二

由于始终围绕着中国近代特殊的时代诉求和现实呼唤展开,近代思想家对阳明学研究带有与生俱来的时代特征和近代烙印。就积极方面而言,近代阳明学空前推动了阳明学研究的创新,极大拓展了王阳明思想的研究领域和学术空间,致使中国近代的阳明学研究与古代阳明学研究的理论初衷迥异其趣,在方式方法、主题内容上泾渭分明。因此,近代阳明学研究共同展示了王阳明思想的丰富性和多元性,对全面、深入挖掘王阳明思想的内容、特质和价值大有裨益。近代思想家带着强烈的问题意识对王阳明思想进行解读和挖掘,尽管各自对王阳明思想的取舍、诠释和态度大相径庭,却都紧扣时代主题。正是这一点不仅推动了对王阳明思想的全新解读,故而与古代阳明学拉开了距离,而且淋漓尽致地彰显了阳明学的治世功能,将阳明学的实践维度和现实意蕴发挥到了极致。

而就消极方面而言,近代阳明学则带有不可克服的学术局限和理论误区。

近代阳明学研究最大的致命伤有二:第一,从初衷上看,难以摆脱急功近利的窠臼。近代思想家对日本明治维新效仿阳明学的认知如此,从治世的角度评价王阳明学说的利弊得失也是如此。其实,这一点可谓在意料之中,因为很多人都是受日本明治维新成功的影响而意识到阳明学的治世功效的,也有很多人正是认为阳明学能“任大事”才倾慕阳明学的。第二,从学术上看,侧重思想发挥而疏于文本研读。关注实用实效价值与缺乏系统的文本研究决定了近代思想家对王阳明思想的解读都带有“今文经”发挥微言大义的特点——在这一点上,公羊学巨擘——康有为自不待言,即便是古文经大师——章炳麟也概莫能外。这种局面又进一步导致了近代阳明学研究重结论而轻论证,甚至难免先有结论而后为了结论来选择乃至剪裁证据之嫌。一个最明显的例子是,研究、关注阳明学的近代思想家都不是专门的阳明学大师,甚至并不是严格意义上的专门学问家。这注定了他们缺少对王阳明思想的必要研究和文本解读。只有梁启超作《王阳明知行合一之教》对王阳明以“知行合一”为核心的思想进行了专题解读和掘发,此外便是章炳麟的《王学》《遣王氏》两篇短文。其他人——从康有为、谭嗣同、严复到孙中山都没有探讨王阳明思想的文章,更遑论研究著作了。在这种情形下,王阳明的基本思想和主要观点不可能得到系统解读,有些甚至无人提及。

众所周知,王阳明的思想包括“心外无物”“心外无理”“心外无事”“心外无学”“心外无仁”“心外无善”的心学本体论、“求理于吾心”“致良知”的工夫论和“知行合一”的境界论,由此形成了一个由本体而工夫而境界的完备体系。近代思想家虽然对王阳明思想的取舍、偏袒大不相同,但是,总的说来,他们却仅涉及王阳明的格物致知或“知行合一”“致良知”,对作为王阳明思想基石的“心外无物”“心外无事”“心外无理”“心外无学”“心外无仁”“心外无善”等核心观点罕有提及,对王阳明颇有宋明理学特色的“仁者与天地万物为一体”“去人欲、存天理”甚至为阳明学所独有的“求理于吾心”“视天下如一家,视中国如一人”等命题三缄其口,至于王阳明的仁学观、读书观、经学观、教育观、艺术观和书法观等更是绝少问津。这些即使不足以证明近代思想家对王阳明的思想缺少完全的把握和系统的梳理,至少证明了重发挥而轻文本是他们对待王阳明思想的共同做派。由此,近代阳明学研究也被打上了近代特有的时代印记和学术特质。从这个意义上说,中国近代的阳明学研究除了近代社会造成的历史局限之外,还包括学术上的误区。正是由于这个原因,对近代的阳明学研究要秉持公正的态度和客观的心态,从不同角度对之进行辩证分析和学术探究。

(作者:魏义霞,系黑龙江大学中国近现代思想文化研究中心教授)