陇右唐诗之路

时间:2019年7月20日 地点:兰州大学文学院

作者:雷恩海《光明日报》( 2019年10月28日 13版)

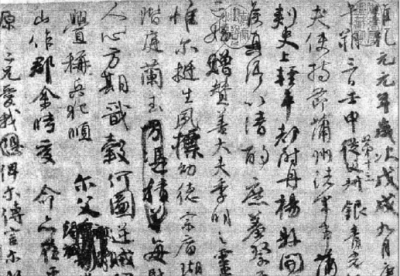

颜真卿《祭侄文稿》(局部) 光明图片/视觉中国

主持人(方铭,北京语言大学教授):感谢各位学者出席会议并发表高论。今年6月3日光明日报《文学遗产》版刊登了《浙东唐诗之路是如何形成的》访谈。我在那次会议最后的总结时提到过,唐诗之路不止浙东一条,还有其他几条路。“陇右唐诗之路”就是其中最重要的一条路。

唐朝在陇山以西设置陇右道,经营西北,既保障了丝绸之路的通畅,又增进了东西方文化的交流、融通与互鉴。唐代士人以高昂的热情、理想主义的壮志,从军陇右,漫游行旅,以海涵地负之才力、生花之妙笔,歌咏陇右的山川形胜、风土人情,抒写理想与情怀、家国之思,事实上形成了广阔而充满神奇异彩的唐诗之路。

一

雷恩海(兰州大学教授):唐贞观元年(627),分天下为十道,以陇山为地理标志,其南其西,置陇右道,“东接秦州,西逾流沙,南连蜀及吐蕃,北界朔漠”(《唐六典》卷三),其强盛时所辖二十一州,相当于现在甘肃、青海湖以东,咸海以东葱岭地区以及新疆大部。《资治通鉴》卷二一六天宝十二载(753)记载:“是时中国强盛,自安远门(当作‘开远门’)西尽唐境万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者,无如陇右。”陇右既是一个历史行政区划、地理观念,更是一个文化观念。

关于陇右唐诗之路,我主要讲三个问题。

第一个问题,陇右唐诗之路的路线。

参考谭其骧《中国历史地图集》、严耕望《唐代交通图考》以及王永兴《唐代经营西北研究》,陇右唐诗之路可分为三大路线:一是长安西行经凉州至西域,一是由临州至青海河湟,一由成州至益州。

第一条,长安西行经凉州至西域之路线。长安至凉州之道路有南北两线,皆由长安出开远门西行,渡中渭桥,即临皋驿所在,凡西出河陇、北达灵州盐州,西南入巴蜀云南,皆以此地为总枢纽,亦为公私迎送宴饯之所。

南线:经凤翔府至陇州(今陇县),西行至大震关、分水驿;西至秦州(今天水),经渭州、临州至兰州;由兰州北渡黄河,出金城关,经广武县(今永登东南庄浪)、昌松县(今古浪西),至凉州(今武威),共二千零二十里。

北线:经咸阳西北行至奉天县(今乾县东),经永寿县至邠州(今彬州),又西北行至泾州(今泾川)。泾州至原州(今固原)有南北两道:南道由泾州而西,经连云堡至平凉县(今平凉市),入弹筝峡,西行至瓦亭故关至原州;北道,由泾州西北行,经青石岭至临泾县(今镇原),沿洛水河谷,至原州。原州乃一交通枢纽,北出萧关至灵武,西南出木峡关至临州,西北出石门关,经河池至会州(今靖远县北),经会宁关渡河至乌兰关,西行至新泉军,由此至凉州,共一千七百九十里。南北两线,沿途皆置驿站。

凉州扼守河西走廊之咽喉要冲,为西北交通枢纽,置河西节度使,统兵七万余,亦为西北军事政治商贸中心。由凉州西北行,经番禾县(今永昌西),至删丹县(今山丹),又西至张掖。其地南达鄯州(今乐都),通吐蕃,北达居延,至回鹘牙帐。又西经建康军(今高台西南)、福禄县,至肃州(今酒泉)。西行至玉门县(今玉门市)、瓜州,又经常乐县,至沙州(今敦煌)。西北行至伊州(今哈密),皆置驿。

第二条,由临州(今临洮)至河湟。河湟地区乃青藏高原之东北边缘,有黄河及其支流槽谷贯穿其间,地势平坦,较易通行。此地区东西通道,主要以河流槽谷而分为河、湟、洮三线,湟水一线最为平坦易行,且西接青海,故为主道。

由临州西行,出河州(今临夏)凤林关,越曼天岭,西北循湟水而上,至鄯州。另一通道,由兰州沿黄河南岸西行,至凤林关,经龙支而达鄯州。由鄯州入西域之通道,一条乃北渡浩舋河(今大通河),经昌松县,至凉州;另一条则由鄯州西北行,渡浩舋河,经大斗拔谷(今扁都口),至删丹县,入甘州(今张掖)。大斗拔谷极为险峻,为南北军事交通之要地。隋炀帝大业五年(609)西巡,经河州至鄯州,然后取道临津关(今循化地区),又西北出大斗拔谷直至甘州。此外,尚有鄯城(今西宁)西出青海北岸道和鄯城西南道。

第三条、由成州至益州。成州乃嘉陵江上流山区,当秦、陇、巴、蜀之交,交通与战略位置颇为重要,实为兵家必争之地。隋唐置成州,实居京师与河西、剑南三角交通之正中心,与关中至河陇西域之驿道、关中南入剑南之驿道、剑南西北通河陇之驿道相接,而且皆不超过三百里,虽道路险峻,然亦为交通之孔道。

第二个问题,代表诗人之陇右唐诗。

唐人最早经行陇右的诗人是初唐四杰之一的骆宾王。咸亨元年(670)从军西域,久戍边塞。《至分水戍》所写乃陇坂分水驿戍所,“行役总离忧,复此怆分流”,正是使用了汉乐府“陇头流水,鸣声幽咽”之典故。《夕次蒲类津》乃写陇右道蒲类津(今巴里坤湖)。陈子昂于垂拱二年(686),随乔知之征讨同罗、仆固等叛乱,经陇坻、张掖,次同城(今内蒙古额济纳旗东南)。王之涣有过长达“在家十五年”的闲居生活,其时可能游历过蒲州、洛阳、陇右。著名的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”凉州词,乃曲调名,此诗特别契合兰州的地理景观和陇右重要关隘的特征,当作于诗人游历金城(今兰州),登临城北之临河驿楼抑或北面山峰(今白塔山)而眺望:滔滔黄河自西而东,流经城北,于山峦环抱之万山丛中,一片孤城耸峙,扼守要津,莫与争锋。王昌龄深入陇右,到过临洮、河湟以及碎叶,作于河湟的《从军行》《塞下曲》等诗歌,脍炙人口,高扬安边报国的热情和壮志,更是其陇右之行的忠实记录。

开元二十五年(737)秋,王维奉诏赴河西劳军,至陇右为雄伟的江山所激励,写下“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮丽诗篇,展现其无比开阔的胸襟和激昂的情怀,而《陇西行》《少年行》等名作,尤其是《送元二使安西》一诗,为唐代音乐家谱曲,称为《阳关三叠》(也叫《渭城曲》),流传千古。两年多的陇右生活,赋予王维强劲的生命力,在山水田园诗歌之宁静优美之外,增添了雄浑壮美和激昂的爱国热忱,开拓了新的诗歌境界。高适尚气节,有王霸大略,天宝十二载(753)入河西节度使哥舒翰幕府为掌书记,以激昂的爱国精神而走向疆场:“浅才登一命,孤剑通万里”(《登陇》),亲临九曲之地(今青海贵德),巡行陇右,生活达两三年之久。储光羲也到过陇右,《使过弹筝峡》:“晨过弹筝峡,马足凌兢行。双壁隐灵曜,莫能知晦明。”述说弹筝峡之险峻难行,深幽处遮蔽天日,非身临其境,不能言其妙也。

岑参两度赴陇右,在安西、北庭、轮台等地生活长达六年之久,其诗描摹新奇秀拔之景象,抒发豪放奔腾之激情:“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”(《白雪歌送武判官归京》)“轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。”(《走马川行奉送封大夫西征》)“侧闻阴山胡儿语,西头热海水如煮。海上众鸟不敢飞,中有鲤鱼长且肥。”(《热海行送崔侍御还京》)“万里奉王事,一身无所求。也知塞垣苦,岂为妻子谋。”(《初过陇山途中呈宇文判官》)颇能鼓荡情思,感动激发人意。

杜甫于乾元二年(759)越过陇山入秦州,居于东柯谷,筑有草堂,作《秦州杂诗》,怀念长流夜郎的大诗人李白而作《梦李白》;此后又由秦州赴同谷(今成县),有《乾元中寓居同谷县作歌七首》,经陇蜀道而入成都,写有一系列的纪行诗,得奇伟江山之助,遂成千古绝唱。陇右之行,留下浓墨重彩一笔,是杜甫思想与诗歌发展成熟非常关键的时期。颜真卿以文章节义著称于世,天宝七载奉诏旨,经北道而巡抚陇右,岑参作《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》相赠,有“凉秋八月萧关道,北风吹断天山草”之句。李益乃陇右本土诗人,籍贯凉州,自称“本其凉国,则世将之后”,少年时生活于陇右,二十二岁登进士第,“从事十八载,五在兵间”,创作了大量的边塞诗,且多写陇右之地,体现出强烈的陇右情怀。李商隐于文宗开成三年(838)至泾原(今甘肃泾川),因受博学宏词科黜名之打击,写下著名的《安定城楼》,抒发其“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟”的理想,而这一段的生活,给诗人的思想与诗歌创作,留下了深刻的印痕。

可见,唐代有过陇右之行的诗人不在少数,而更多的诗人虽未曾到过陇右,却在诗歌中抒写陇右,如王勃、卢照邻、杜审言、沈佺期、王翰、崔融、崔颢、李白、卢象、张谓、常建、刘长卿、钱起、卢纶、戴叔伦、杨巨源、张籍、元稹、白居易、杜牧、温庭筠、曹唐、罗隐、胡曾、胡宿、卢弼等等。因此,陇右唐诗之路的诗歌,应该包括三类:一、诗人经行之纪行诗。二、受陇右纪行诗所影响,虽未能亲至其地,然而抒写陇右行役、风光、人文等之诗歌。事实上,这一类诗歌,数量颇大,内容也更丰富多样。三、不仅仅是诗歌,也应该包括作于陇右、关于陇右的序引题跋、厅壁记以及章表书奏等文章。这些文章记载了丰富而多样的内容,是陇右之路珍贵的历史文献,对了解与研究陇右唐诗之路,大有裨益。

第三个问题,陇右唐诗之路的文化品性与诗性审美。

从唐人的陇右之行及其诗歌文章,可以探究陇右唐诗之路的文化品性与诗性审美:一、不惧艰险的开拓精神。陇右地域广阔,处于黄土高原西部,又与青藏高原、内蒙古高原相交接,地形复杂,样态全备,山脉纵横、峰峦巍峨,而河流、峡谷、高原、平川、湿地、沙漠、戈壁皆有,气候恶劣,且为游牧与农耕交错之地,艰难险阻,在在皆有,而行经陇右之士人以不惧艰险的开拓精神,跨越雪山,穿过大漠戈壁,经营陇右。二、勇于任事的担当精神。赴陇士人以积极的心态、雄大的气魄、坚强的信念,勇于任事,敢于担当。“勤王敢道远,私向梦中归”(岑参),正是这一精神的写照。三、开疆拓土、保家卫国的爱国精神。陇右是多民族聚集区,历史上乃各游牧部族政权叠兴、交错之所,且与西亚中亚相通,唐代则与大食等接壤。赴陇士人洋溢着豪情壮志,开疆拓土,保家卫国。如王维说:“孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。”岑参说:“小来思报国,不是爱封侯。”四、多元文化之融通与互鉴。陇右乃民族融合之地,文化融通、互鉴,形成陇右文化的渗透性和包容性,以博大的胸怀与开放的姿态,热切地进行情感的交游与文化的认同。五、开放的文化品性和精神,使陇右成为唐代开放的前沿。陇右多元文化的融通与互鉴,形成海纳百川的开放精神,勇于接纳来自远西的异质文化与文明;特殊的地理位置,成为联结东西的交流孔道。六、强烈的文化使命感。陇右乃中华文化兴起之重要区域,周秦文化发祥地。自汉代起,华夏文化以强劲之势影响于陇右;晋室南渡,陇右保存华夏文化一脉,成为隋唐文化三大来源之一。唐诗之路的阐扬,进一步强化,陇右遂成为华夏文化向西传播的桥头堡、重镇,奠定了后来中华版图的文化基础。七、源于强大的文化创造性和延续性,形成其文化品性的超强稳定性。以中华文化为主,多元融汇,共存互鉴,滴定为共同的文化心理、文化认同,共同的国家意识和对祖国的情感,维系着国家的统一。陇右唐诗之路是对这一文化精神的滴定与阐扬。八、壮丽山川的诗性审美。广袤而奇异的陇右山川风光,以诗歌文章而描摹、创作、传播,壮美与优美兼备,激发了唐人的事功豪情与爱国激情,充实且丰富了唐人的诗性审美,滴定了丰富的美学基因,给后代以深远的影响。陇右唐诗之路,乃大唐兴衰的晴雨表,于政治外交、军事进退和国际贸易、文化交流皆产生了重大而深远的影响。

二

卢盛江(南开大学教授):雷教授刚才的报告内容非常丰富,激动人心。

开展唐诗之路研究,首要的工作就是勾勒出整体面貌。第一,它有哪些线路,它有哪些诗人;第二,它的价值。唐诗之路是一个概念,首先至少是要有诗、要有路,在什么情况下有诗有路才可以称为诗路。诗人留下行迹、留下诗歌的地方,而且还留下了比较稳固的文化。诗、路、文化内涵,这三者要关联起来考察,要有思想的眼光和历史的眼光。

其次,要做一些理论开拓、思想开拓的题目。唐诗之路怎么成为一种文化,诗路是怎么形成的,要有个标志,要有历史脉络的观念。从地域文化到诗歌文化,也有一个过程。关于陇右,刚才雷教授讲到那几点文化价值,我想它既是唐诗之路的,也是超越唐诗之路的,即使没有诗歌,这个文化也是存在的,是诗歌受这种文化本身的影响,诗歌又给这种文化带来了什么东西?诗人如王昌龄、王维从陇右走出来,怎样受到陇右文化的影响,影响了他后来的诗歌和生活道路。

我觉得唐诗之路研究是一个开放的思路。以唐诗之路为中心,什么都可以研究,视野可以是非常开阔。但是对内涵要有一个严格的界定,严谨的格局和开放的眼光,怎么样结合起来?唐诗之路与诗人的行迹有关,但并不仅仅限于它。从传播学的角度看,诗路的传播也是一个方面;还要有理论的眼光,唐诗之路怎样提升到一个理论层面来探讨;学术研究和文化建设、旅游开发怎么结合的问题等等,都需要深入细致地研究。

钱志熙(北京大学教授):陇右唐诗之路这个概念是完全成立的。浙东唐诗之路和陇右唐诗之路可以相呼应,但是的确有不同的特点,陇右更有一点源头的感觉,更厚重。陇右唐诗之路这个诗群,比其他地方要多。陇右是根源,尤其是秦中、陇秦一带,是唐代好多氏族的发源地,如李唐王室。李白就说自己是陇西成纪人,李贺、令狐楚也说,他的根在这里,这是从精神渊源来讲,因此我觉得陇右唐诗这个应该扩大。我提交了一篇论文《李白乐府中的武侠精神》,尚武是唐诗的精神,也是李白的精神。李白尚武的精神来自什么地方呢?那就是“白本陇西布衣”,李白自认为出身于陇西将略之家。另外,从文献、从文学传统来讲,这个尚武精神主要是汉魏以来乐府武侠主题。

陇右唐诗的另一源头,即与音乐有密切的关系。唐代音乐,主要是经陇右而来自西域的音乐舞蹈。陇右唐诗之路应该扩大,把这些东西都纳进来,格局就大了,可以做一些理论的阐述。陇右唐诗比较大气,比较尚武,如岑参《白雪歌送武判官归京》《走马川行奉送封大夫西征》都是典型的唐代边塞诗,就产生在这里;也有比较优美的,写河西绿洲、草原,是壮美和优美的一种融合。

杜晓勤(北京大学教授):凡是读过唐诗的人,对这一带以及在这一片地域所产生的诗歌,多多少少都有一些自己的认识和理解。今天雷教授用陇右这个概念,把它统一起来,是一个很好的学术理论。陇右道有广义狭义之分,研究“陇右唐诗之路”不要用狭义的陇右道的概念,应该用比较广义的陇右。

一、唐代第一位从军西域走过“陇右唐诗之路”并留下作品的诗人是骆宾王,他奠定了唐代边塞诗的基础。《西行别东台详正学士》是骆宾王咸亨元年(670)四月底离开京城时所作,即经过玉门关到轮台,到天山。七月份到玉门关,又写了《早秋出塞寄东台详正学士》,所走的路线经过三水五原;离开了玉门关之后,进入了现在的新疆,在巴里坤写了《夕次蒲类津》,年底到天山,写了《晚度天山有怀京邑》《边夜有怀》《碎叶城》等十几首诗。唐代中前期,西北军事活动较多,陇右道、河西走廊为朝廷西征之必经地区,文人从军、入西北幕,多走此道。行旅一般来说是以南道为多,其中的一个关节点就是兰州。征戍以北道为多,会宁关乃当时军事要冲,遗址应该在景泰县黄河东南岸。北道沿途不仅有驿站,还有许多军镇,骆宾王四月份离开京城,走了三四个月才到凉州和玉门关,就是因为他沿途还要征募兵士。骆宾王出玉门关,从蒲类津到天山,然后到安西四镇,大概有两三年之久。

陈子昂随乔知之出塞,写有《为乔补阙论突厥表》。陈子昂对甘州、凉州的地理位置以及军事重要性有自己的看法。《上西番边州安危事三条》认为应该以甘州为基地,因为甘州在当时是一个军事粮仓:从山丹河的大黄山麓至洪水河上游,到有许多小支流的民乐县附近,是一大片海拔2000至3000米起伏比较平缓类似于塞上江南的平原。甘州比凉州要更加重要,以甘州为基地可以随时供应瓜州、宿州的给养。这条线路上,应该多关注的几个点:甘州、凉州、玉门关和阳关。甘州是河西的咽喉,耕地广阔,粮食储备充足,是汉蕃互市的一个重要地点。凉州是河西节度使所在地,鄯州是陇右节度使驻节地,也是唐代诗人创作诗歌作品最多的地方。因此,研究陇右唐诗之路,要搞清楚陇右一直到西域的行政区划以及州府、驿站的设置。

二、唐代陇右歌舞文学作品《凉州词》《甘州曲》以及汉代乐府《陇头》,对盛中唐内地诗人的影响,促进了边塞诗题材的繁荣和普及。甘、凉之地都是胡汉杂糅,从西域而来的音乐舞蹈,体现了陇右的独特风情,如《甘州曲》《甘州遍》《凉州曲》等,呈现不一样的风格,体现了不同的民族风情。《凉州》是宫调曲,开元中凉州府都督郭知运进贡朝廷。贞元初,康昆仑又把琵琶玉宸宫调,翻入了凉州词,形成新的凉州调,即使没有来过西域的人也会写这些乐曲。《甘州》属于羽调曲,元稹和白居易新乐府《西凉伎》写对盛唐的回忆,共同点都是写凉州带有西域色彩的歌舞伎乐,感慨安史乱后,凉州沦陷、河湟陷入吐蕃之手的史实,对朝廷的不作为和边将的不思进取而深感忧愤。总之,我们要研究陇右的唐诗之路,要关注陇右的乐府作品,陇右的边塞题材对内地诗人的影响及其传播。

三、陇右本土诗人李益的地域文化精神对中唐边塞诗发展起到了促进作用。李益长于陇右,“五在兵间”,其中就有三次和陇右相关,“故其为文,咸多军旅之思”,有独特人格精神和任侠勇武的地域文化特征。《从军北征》“天山雪后海风寒”,“天山”即祁连山,“海”即青海湖。《夜上西城听凉州曲》写出了一种边关之思,是他听到家乡的《凉州曲》有感而作。他经常写陇右,体现出强烈的陇右情怀:“莫笑关西将家子,只将诗思入凉州。”李益一生积极进取,和他在陇右的成长经历以及“关西将家子”的身份认同有很大关系,这是陇右诗人的气质。

三

多洛肯(西北民族大学教授):希望雷恩海教授能够将“陇右唐诗之路”这样的一个学术命题深入挖掘下去,形成专业的学术团队,取得更好更大的学术成果。

关于“陇右唐诗之路”我有一点建议:首先,唐代分很多道,其中就有陇右道,杜甫的《秦州杂诗》可以划入陇右诗,但杜甫在陇南作的纪行诗(如在徽县),应该属于他在山南道的创作,注意唐代的历史沿革中的区域划分问题,一定要准确厘清,而不是泛泛地谈甘肃或者河西,因为既然讲到“陇右唐诗之路”,还是要符合唐代的地域行政区划。

其次,陇右是一个具有浓厚鲜明地域文化特征的地方,通过唐诗之路展现出的是陇右历史人文的深厚底蕴,这一重要学术命题应当以文学景观作为考察的一个中心,把唐诗中具有鲜明陇右特色的地域书写整理好,因此一定要做好文献的考订和梳理工作。

其三,对于陇右大地,我们要对山水景观、古迹形胜景观以及多元的民族交融、交流这样一种文化景观作出多元的描述。

杨旭辉(苏州大学教授):在整个陇右唐诗之路的发展过程中,它有一个非常好的学术的沉积和层累,即汉人历史文化的很多内涵、元素,在陇右唐诗之路的经典作品中都得到了延续、提炼和升华。《史记》《汉书》用史书的方式,记载整个大西北的历史人物、重要事件以及在文化交流中所起的作用;而唐诗则把史传文学的记载提纯,积淀为更精练更精彩的一些关键词,用文学化的语言和文学化的意象表述。如陇右山川风物,《史记》《汉书》用散文的方式大段地铺陈描述,陇右唐诗则用诗性语言,表述得更精练更集中。汉人开拓陇右,建功立业,唐诗则进一步经典化,凝练成经典的诗句:“不破楼兰终不还”“但使龙城飞将在”“从来思博望,许国不谋身”,傅介子、李广、卫青、霍去病、张骞这样一些人物,都融入边塞诗歌,使得汉代的许多英雄人物和英雄事迹,通过唐诗的传播,更深入人心。陇右唐诗之路给中国文学带来的贡献,正是建立在对《史》《汉》文化的继承基础之上。

唐以后,对于陇右唐诗之路的文化遗产,并没有像唐人对汉代陇右之路的文化作传承和提升。明清诗歌,面对唐代陇右诗歌创作高峰,为什么没有能够像唐人在继承汉代的基础之上作出很大的贡献,这是很值得关注的。

盛唐文人到陇右,更多带有从军抱负、功业理想以及博大的胸襟、昂扬的情感基调;清人纪行诗更多关注的是雪线冰川,林则徐、洪亮吉、纪晓岚都带着贬谪的心态来到西北,所以他们看到的不是那种广袤苍茫的大漠风光,更多的是内心某种寒栗之感。这就涉及文化生态,而汉唐之间的承继,历史文化生态、文学生态都是国力强盛,有一脉相承的东西。

方铭(北京语言大学教授):陇右是中华文明的一个重要发源地,是中华文明走向世界的主干路径,是早期中国对外开放的前沿。丝绸之路,就是沿着陇右路走向波斯、突厥、阿拉伯和欧洲。因此,“陇右唐诗之路”的研究,也是“一带一路”的研究。研究“陇右唐诗之路”,既有重要的历史意义,更有重要的现实意义。

唐诗之路是唐代诗人之路,陇右地区是唐代诗人活跃的主要舞台,是唐代有理想的文人安放心灵的地方,是他们所仰望的星空。陇右之路也是唐代诗人的报国之路。这是和其他唐诗之路不一样的,也是很重要的一点。唐代的陇右地区,有东突厥、西突厥,还有吐谷浑、回纥、吐蕃,更西还有大食,对唐朝人来讲,保卫疆土是使命。唐代陇右的特殊性,决定了诗人在这里会产生特殊的情怀,所以,我们一般说起陇右诗作的时候,都会谈到唐代的爱国主义诗歌主题。

唐代的陇右就代表着中国西部的全部,地域广阔,风景奇特。陇右特殊的环境,造就了唐代诗人博大的胸襟、高迈的情怀以及高尚的精神境界。在某种意义上说,陇右唐诗之路提升了唐代诗人的文化高度。“陇右唐诗之路”因唐代诗人而闻名,没有他们写的诗,我们今天可能就没法了解陇右地区在唐代文人心中的重要地位。进一步地挖掘唐诗之路上的资源,有助于我们全面认识唐代的文学和文化,也有助于我们正确认识中国古人的精神境界和文化情怀。

(雷恩海等整理)