“黄河十四走”背后的故事——以民间艺术记录黄河文化

作者:杨阳《光明日报》( 2019年11月03日 09版)

团队在位于河南省三门峡市的仰韶村遗址考察

甘肃省庆阳鱼形耳枕

四合如意式云肩

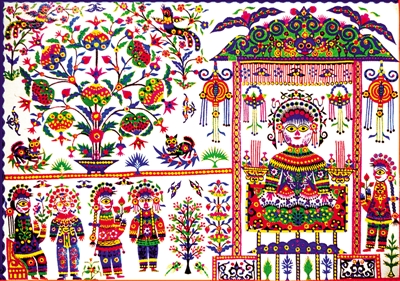

库淑兰剪纸——花轿

库淑兰,陕西省咸阳市旬邑县人,中国民间剪纸艺术杰出的代表人物之一,自称为“剪花娘子”。其剪纸风格构图大胆、人物形象饱满、色彩艳丽而统一,在传统剪纸的基础上发挥了极大的创造性,形成了一种用彩色纸表现自我灵魂中真善美的艺术模式——剪贴画。

【艺境观象】

为了教学工作、收集素材并建立民间美术理论,中央美术学院民间美术系的创办者杨先让于1986年年底开始组队行走黄河。由专家学者组成的团队连续4年14次行走黄河沿岸,足迹遍布青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东8个省(区),该壮举被称为“黄河十四走”。

近日,“黄河回响——《黄河十四走》艺术回顾展”在京举办,“黄河十四走”的亲历者共同研讨、挖掘中华民族黄河文化的价值内涵。

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神,保护、传承、弘扬黄河文化,推进黄河文化遗产的系统保护,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,讲好“黄河故事”,由广西师范大学出版社和建投书局主办的“黄河回响——《黄河十四走》艺术回顾展”于近日在京举办。二十几年前台湾汉声杂志社出版的《黄河十四走》,由广西师大出版社在大陆首次出版,受到读者的广泛关注。

30多年前,我的父亲杨先让在中央美术学院创建了民间美术系。为了建立基础教学理论,他组织同事、学生、朋友们成队,在1986年到1989年间,对黄河流域的民间艺术作了为期4年多的实地考察。当年参加考察的教授有靳之林、冯真等人,年轻教师吕胜中,研究生乔晓光,本科生刘长春等,陆续加入队伍的还有美国教授叶蕾蕾,以及毕业后参加工作的张彤,艺术家陈开民等等。当年已经在中央工艺美术学院工作的我也多次跟随在队伍中。几年中的寒暑假和课余时间,我和父亲一直在外奔波,收藏、拍照、记录成为我们的重要工作,并在此基础上总结梳理成册。

当年之所以选择考察黄河流域的民间艺术,最大的原因是基于黄河在中华民族文明发展史上的重要地位,而民间艺术正是黄河文明的具体显现。中国传统文化是中华民族的根与魂,值得高兴的是,当下社会对中华传统文化有了全民重视的自觉性。

当年,杨先让等学者不畏艰辛,不断行走在黄河流域的大地上,发现、收集、总结、整理了民间艺术的脉络,对中国传统艺术的研究作出了不可估量的贡献。当时的图片与文字资料,已经成为今天的宝贵财富,成为研究民间艺术的参考书以及标本性的记录资料。

通过对黄河流域民间艺术的考察,不但明确了民间艺术的大体规律,其成果更成为当年中央美术学院民间美术系的教学指导和研究基础,也是所有参与考察的师生们终身受益的艺术创作养分。

30年弹指一挥间,随着生活的改变,社会的进步,中国民间艺术也发生了巨大的变化。回想30年来的成就,当年的考察和感动仍然历历在目。

甘肃省兰州市街头,一位老奶奶抱着自己缝制的布老虎售卖。布老虎只有3只,手工缝制,手工绘画,填充物是再普通不过的秸秆,然而,那虎虎生威的精气神却引人注目。

在山西省一个小县城的集市上,老大娘绘制的“五毒”图案儿童被面,造型生动、笔法流畅,成为《黄河十四走》的抢眼封面。

陕西省华县的三位老大娘,盘腿坐在热炕上,一边唱歌一边捏制面花。一个个生动可爱的人物、动物、花朵,从她们的手中跃然而出,活灵活现。

河南省淮阳县太昊陵庙会人山人海,当地特有的彩绘泥塑“泥泥狗”玩具,古朴庄重,震撼人心。

民间艺术就是百姓的生活,是中国人对人生的理解与诠释。

一只青蛙,一只老虎,花花草草,瓶瓶罐罐,都是人们的情怀和对未来希望的物化表现。青蛙、鱼、老鼠、瓜、果、石榴、葫芦、葡萄等代表着生命繁衍、多子多孙,是顽强生命力的象征。“万”字、“寿”字、回纹、盘长、蝙蝠、金蝉等纹样同样代表着生命延续、万物吉祥。

以陕西凤翔挂虎面具为例,极具阴阳属性的花草蔬果纹样组织起来的虎面,代表着阴阳平衡,万事和谐,也寄托着老百姓对社会和谐安定,生活幸福安康的美好愿景。

一只小小的蛙型耳枕,是婴儿回归母体,向往安定的象征。耳枕的造型也对婴儿头型的生长、耳孔的透气有着科学的设计。

端午节佩戴香包的习俗延续至今。从医药的角度来看,香包有防御蚊虫、提神醒脑、驱晦开窍之功效。从艺术的角度看,艾虎抓“五毒”、福寿葫芦等纹样,都有保佑平安之意。艳丽的色彩,美观的造型,则反映了人们对美好生活的追求。

今天已经基本消失的针扎香包更有意思。过去妇女会随身携带针线,以便日常的缝缝补补,而铁针容易生锈,遗失又有危险,作为服饰一部分的针线包便成为妇女的日常装饰。造型纹样优美、寓意含蓄吉祥的针扎香包,最核心的是香包的填充物,这里并非如端午香包的草药,而是象征母女连心的头发。头发收藏铁针不易生锈,又是女儿远嫁思念母亲的最好寄托。女孩子出嫁时随身携带有母亲头发的针扎香包,不管嫁到多远,都能体会到母亲的爱与温暖。

如今已基本消失的北方地区的拴娃石,同样兼具实用功能与精神功能。家长忙于家务,短时间离开孩子时,用狮、虎、铜锁等造型的拴娃石拴住孩子,使其平安在炕上玩耍,起到保护孩子免于落床的作用,此乃实用功能。其精神功能则是希望狮、虎、铜锁陪伴孩子,保护孩子的魂魄,保佑孩子平安。

民间艺术中的年画和皮影戏,其中许多内容对百姓有着传统道德的教化作用,读图识礼,听戏讲义,点点滴滴地渗透,民间艺术潜移默化地传承着中国传统文化。

民间艺术风格也是百姓所熟悉并喜爱的,造型概括写意、抽象夸张;色彩强烈单纯又不失统一;符号化的纹样内涵丰富、吉祥和谐。

几千年来,这些看似平常的民间艺术,支撑着中国百姓的精神生活,寓意着人们的追求与期望。可以说,民间艺术代表着中国百姓对美的追求,对幸福的向往,反映在物质上,就是民间美术之种种。民间美术包含着中国百姓对人生的理解,对世界的理解,以及东方特有的哲学思考。

中国民间艺术犹如浩瀚海洋,是中国其他艺术门类之根基,是中华文明根与魂的物化体现。

如今,我们关注民间艺术,研究民间艺术,是对祖先智慧与文化的尊重,是对中华民族优秀文化的记录与传承。

(作者:杨阳,系清华大学美术学院教授)