寻古探源的宝贵史料 绵延至今的文化根脉

《 人民日报 》( 2019年11月04日 12 版)

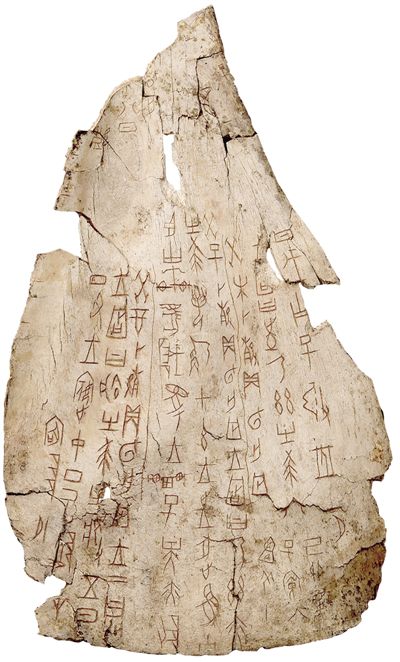

从上至下分别为:土方征涂朱卜骨刻辞、般无咎全甲刻辞、王宾中丁·王往逐兕涂朱卜骨刻辞。

核心阅读

120年前,“一片甲骨惊天下”,沉睡多年的甲骨文开始走进人们视野。120年后的今天,甲骨文的价值愈发受到珍视,甲骨学研究借助前沿科技步入了新阶段,曾经深藏在博物馆的甲骨也以表情包、书法课等形式,从高冷变得亲近。作为汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,甲骨文见证了中华文明的传承和发展,也将继续见证中华民族前进的足迹。

圆圆的太阳,是“日”;弯弯的月亮,是“月”;三山耸立,是“山”……3000多年前,殷墟甲骨文传承下来的文字血脉,一直绵延。直到今天,人们使用的很多文字,都可以追溯至那一片片古老的甲骨。

甲骨文,刻于龟甲兽骨,主要用于占卜和记事。120年前,“一片甲骨惊天下”,沉睡多年的甲骨文开始走进人们视野。

“甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。”纪念甲骨文发现120周年,就是为了传承中华基因、坚定文化自信,深入挖掘其中的思想内涵和文化价值,促进以甲骨文为代表的中华优秀传统文化传承和发展。

一脉相承的古文字体系

11月1日,国家博物馆里,“证古泽今——甲骨文文化展”正在展出。观众们围着一片甲骨看得津津有味。这是3000多年前的商朝,妇好分娩、商王占卜的卜辞。甲骨文生动地记述着,商王亲自占卜,看妇好在哪个吉时才会生男孩。

沉寂千年的历史瞬间鲜活起来。正是甲骨文,使商代成为有出土古文字记载可资考察的信史时代,印证了包括《史记》在内的一系列文献的真实,把有文字记载的中华文明史向前推进了1000年,为研究源远流长的中华文明提供了真实可贵的第一手史料。

已知的四大古文字体系中,尼罗河流域古埃及的圣书字、两河流域的楔形文字、中美洲的玛雅文字,都在漫长的历史岁月中走向湮灭,唯有以殷墟甲骨文为代表的中国古文字体系,一脉相承,绵延发展。甲骨、篆、隶、草、行、楷……中国文字虽然有不同书体形式的变化,但以“六书”为特征的文字结构保留至今,成为今天世界上近1/5人口仍在使用的文字。

“甲骨文内容繁富,是重建中国上古史,寻绎中国思想之渊薮、中国精神之缘起、中国信仰之源头、中国传统文化特质与品格之由来、中国艺术美学之发轫的最真实的素材。”纪念甲骨文发现120周年座谈会上,中国社会科学院学部委员宋镇豪说。

早在新中国成立之初,甲骨文研究就受到党和国家的高度重视。进入新世纪,党和国家更是把甲骨文研究提高到与中华优秀文化体系构建相系的战略高度,聚焦于中华文明影响力,以及国家文化软实力的提升。2017年,甲骨文成功入选“世界记忆名录”,标志着世界对甲骨文重要文化价值及其历史意义的高度认可,促进了优秀传统文化在世界的传播。

“甲骨文发现以来首次在国家层面举办的系列纪念活动,意义重大,影响深远。”教育部语言文字信息管理司司长田立新介绍,近期举办的系列纪念活动旨在总结甲骨文研究保护的成果,阐释甲骨文的思想文化精髓及其在中华文明和世界文明史上的重要地位,展示以甲骨文为代表的中华优秀传统文化的当代价值和世界意义,体现了党和国家对文化强国建设的高度重视。

破解文明密码的“攻坚战”

“认出一个字,奖励10万元?”前不久,中国文字博物馆的一则奖励公告在网上热转,不少人先是觉得“不可思议”,在弄明白是“释读甲骨文”后,又不得不感叹:“难,太难了!”

甲骨文发现120年来,先后出土甲骨15万片以上,整理出来的甲骨文单字约4500个,可其中被释读、能与现在使用汉字相对应的不到1500字,多是口、手、天、地等常用字。“从这些字可以看到,甲骨文不仅具有象形、指事、会意等早期基本造字方法,还出现了大量形声字,也出现了假借字,为以后汉字的发展、成熟与完善奠定了坚实的基础。”中国文字博物馆陈列展示部副主任王双庆说。

与此同时,仍有3000多个甲骨文目前“无解”。“到今天仍然没有破译的甲骨文,基本上都是硬骨头了,因此哪怕只是破译一个字也是一场‘攻坚战’。”南开大学历史学院教授朱彦民举例说:“比如殷商时期的灶具,今天的人见到实物可能也很难认出来,由这些器物象形而来的文字就更难辨识了。”

“甲骨文大数据平台”使前沿科技和古代文物“亲密接触”,让甲骨学焕发新生机。近年来,在有关部门的支持下,国家社科基金重大委托项目“大数据、云平台支持下的甲骨文字考释研究”正式实施,教育部、国家语委牵头组织的甲骨文等古文字研究与应用专项工作启动,运用现代科技突破文字释读瓶颈,推动甲骨文研究进入了新阶段。

“甲骨文等‘绝学’、冷门学科的发展有其自身规律和特点,也面临一些困难和挑战,需要我们持续努力,久久为功。”教育部部长陈宝生表示,要以重大项目为引领促进多学科联合攻关,借助信息处理、精密仪器等高新科技方法和手段,提升甲骨缀合、甲骨文分期断代研究水平。同时,注重培养高层次专门人才和学术梯队建设,将甲骨学研究从文字、历史、考古等学科领域拓展到文化、社会、地理等社会科学和自然科学领域。

寻找宝贵遗产的时代价值

“小朋友们,先画一个圈,再在中间点个点,像不像太阳?这就是咱们祖先创造的甲骨文‘日’字。”10月的一天,中国儿童中心学前教育部中华传统文化班的书法课上,孩子们在老师带领下,用小手握住毛笔,“画”出稚嫩的“日”字。

“我们让孩子从小接受中华优秀传统文化熏陶,以汉字为载体,引导他们打开认识世界的大门,从而培养孩子们的民族自豪感及爱国情怀。”中国儿童中心学前教育部部长杨彩霞说。

120年后的今天,甲骨文越来越“时髦”。“开心”“吃货”“发红包”……一组会动的甲骨文表情包在微信上走红。“过去,对文字学这种高深学问的传播形式不够轻松,让人望而生畏。这组表情包注重活泼现代的设计语境,考虑到了对大众特别是年轻人的吸引力。”清华大学美术学院教授陈楠说。

在河南安阳举办国际学术研讨会,在国博举办甲骨文文化展,制作甲骨文专题纪录片……今年以来,甲骨文发现120周年系列纪念活动更是向社会宣传推广甲骨文,让刻在甲骨上的文字“活”了起来,让甲骨文从专业人员走向社会大众,从“象牙塔”走入展示柜,从冷门变得越来越受关注。

“让深藏在博物馆的甲骨从紧锁的清冷库房中走出来,体现出了甲骨文独特的时代价值,可以在普及传播中坚定文化自信,在中外文化交流中展现中国风采。”中国社会科学院荣誉学部委员、安阳师范学院甲骨文研究院教授王宇信说。

几千年前的宝贵遗产,如何有效转化为今天的育人资源?陈宝生表示,要做好甲骨文在教育领域的提炼、转化和融合工作,让甲骨文的文化元素成为育人元素,在学校有关教材编写、文化传承基地建设中得到充分体现,为弘扬中华优秀传统文化、坚定“四个自信”作出新的更大贡献。