【红色记忆】贵州三线建设的历史贡献和时代价值‖李代峰

贵州三线建设

的历史贡献和时代价值

李代峰

三线建设对贵州是一次前所未有的发展机遇,贵州的经济社会发展步伐因三线建设而加快,贵州历史面貌因三线建设的来临而发生了质的飞跃,三线建设对贵州产生了极其深刻的影响。

一、贵州省三线建设的空间布局

1964年7月下旬至8月中旬,中共中央西南局和国家计委在西昌召开以攀枝花钢铁基地为中心的“西南三线建设长远规划会议”,决定西南三线核心“一是以六盘水为中心的西南煤矿基地;二是修建成昆线、川黔线、贵昆线等三线铁路,形成西南铁路环线;三是以四川重庆为中心,包括重庆周围20余县(含遵义地区部分县)的军工项目基地;四是建设攀枝花钢铁基地和相应的供电设施;五是最终确定安顺地区航空工业011基地、遵义地区航天工业061基地、都匀凯里地区电子工业083基地等三大军工基地的建设方案”。这次会议不仅作出了“四川和贵州是西南三线重点”的重要决策,而且确立了贵州省三线建设的总体蓝图。

贵州省于1964年6月底就率先展开三线建设。据统计,国家除1964年对贵州三线建设投资3.62亿元外,1965—1980年共向贵州三线建设投资达139.19亿元,分别占全国三线建设总投资2052.68亿元(不包括广东、广西)、全国同期基本建设总投资5261.76亿元的6.78%和2.65%。贵州省由此成为三线建设的重点。

在中央的统一领导下,从1964年下半年到1966年底,贵州省三线建设建设大部分项目“以贵阳为中心、以原有城市城镇为基础,主要沿呈‘十字型’交汇于贵阳的川黔、贵昆、黔桂、湘黔等4条铁路展开布点”。贵州三线建设项目的这种空间布局,基本实现了原“二五”全省经济建设规划中“工业布局以贵阳为中心,向遵义、都匀等7个大工业区、53个中小工业区(点)展开”的目标。在此布局政策指导下,三线建设除在贵阳、遵义、六盘水、安顺、都匀等建制市兴建“各具特点、不同规模的工业基地”外,还在全省6个地区、20余县布点工矿企事业和交通项目。

二、三线建设在贵州取得的成就

贵州的三线建设,仅在第三个五年计划期间,全省安排的基本建设投资就达46.26亿元,占全国三线地区同期基本建设投资计划总额的12.8%。这一时期,贵州除重点建设一批国防科技工业项目外,列入计划的民用重点项目也有92项。其中,搬迁项目32项,改建、扩建和续建项目20项,新建项目40项。

(一)铁路建设

三线建设开始前,贵州与云南、四川、湖南3个邻省都还没有直接连接的铁路干线。加强贵州的铁路交通建设,既是改变贵州落后面貌的关键措施,也是三线建设的战略需要。中共中央、国务院要求贵州把铁路、电力建设放在首位,抓紧川黔铁路的配套收尾,集中力量建设贵昆线,同时加紧湘黔线的勘探设计,并决定西南铁路建设指挥部设在安顺,由铁道部部长吕正操和铁道兵副司令员郭维诚任正副指挥。1964年8月,决定修建川黔铁路、贵昆铁路和连接四川与云南的成昆铁路。随后,从全国各地调集的铁道兵和铁道、煤炭、冶金等系统的施工队伍,连同当地民兵组成筑路大军,开始恢复川黔、贵昆铁路建设。1965年川黔铁路建成通车。1966年贵昆铁路建成通车。1972年湘黔铁路建成通车。3条铁路干线相继建成通车,使川、黔、滇3省铁路联成一体,改变了贵州交通运输落后的状况,为贵州矿产资源开发和加强工业、国防建设创造了前提条件。

(二)煤炭基地建设

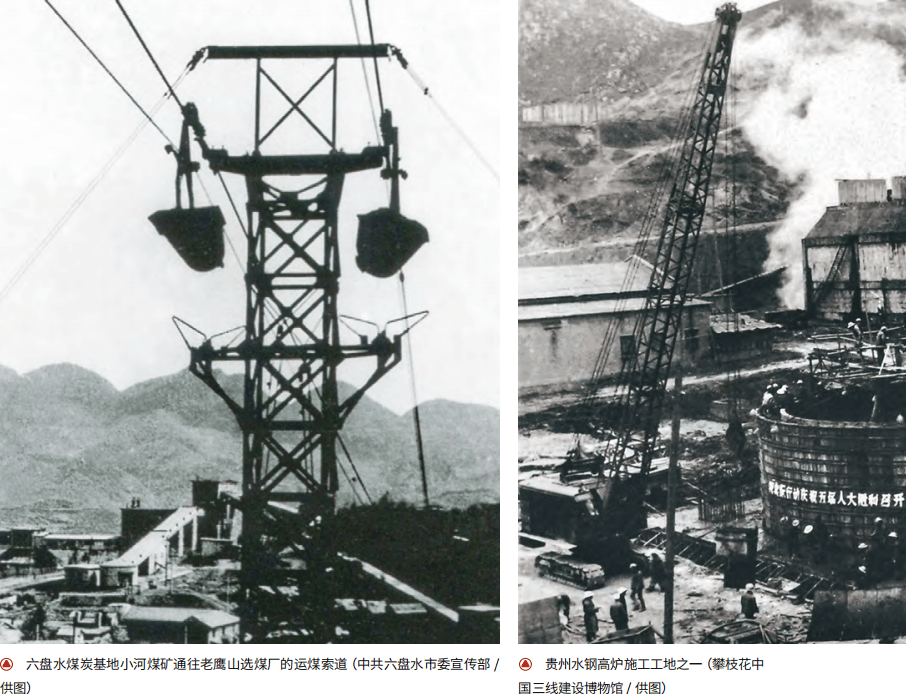

1964年,根据三线建设战略部署,国家确定大规模开发六盘水地区的煤炭资源,主要任务是为与攀枝花钢铁基地建设相互配套并满足西南三线建设需求。1966年,六盘水煤炭基地建设进入高潮,大小会战在六枝、盘县、水城3个矿区展开,建井总规模达985万吨。与此同时,选煤厂、机修厂、矿区铁路、矿区公路、通讯线路、输变电路、总仓库、采石场、砂砖厂和部分职工生活福利设施等工程的施工也全面铺开。

1970年4月24日,水城矿区从野马寨车站开出第一列煤车,驶往四川攀枝花钢铁基地,标志着六盘水煤矿基地开始发挥与攀钢配套作用。到1978年,六盘水煤炭基地已初具规模。据统计,从1965年到1978年的14年中,六盘水煤炭基地累计完成基本建设投资14.6亿元,新增固定资产10.27亿元;开工建设矿井23对,设计能力1210万吨;交付生产矿井21对,设计能力1000万吨;建成洗煤厂4座,原煤入洗能力470万吨。与此同时,还建成了一系列矿区配套工程。六盘水煤炭基地的建设,从根本上改变了贵州煤炭工业的落后面貌。1978年,全省原煤产量达到1669万吨,比1965年增长4.8倍。

(三)国防科技工业基地建设

国防科技工业是贵州三线建设的重点,主要内容是建设航空、航天、国防电子三大工业基地。

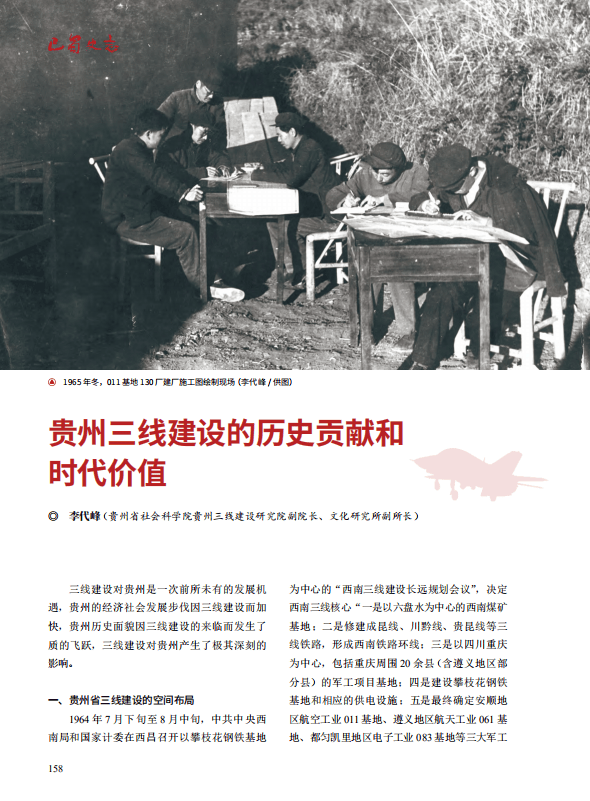

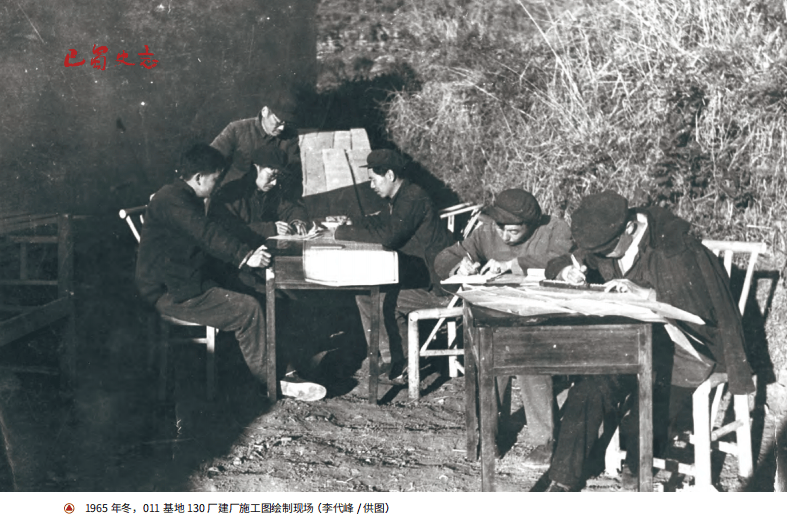

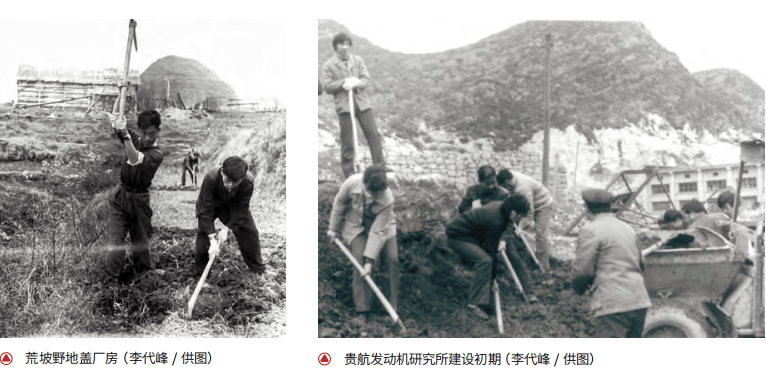

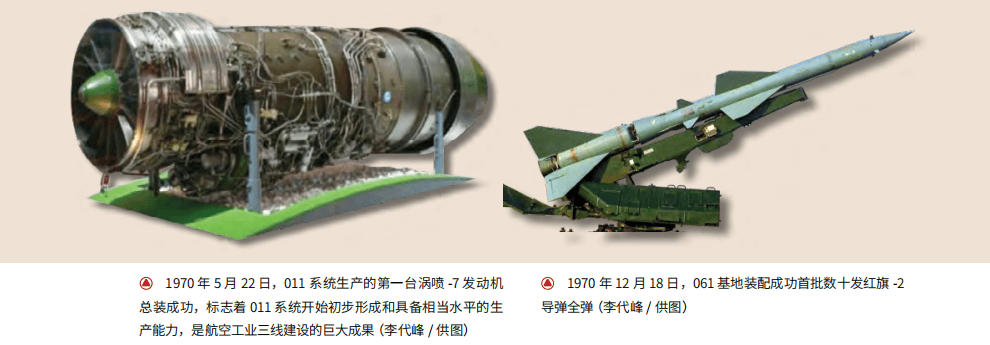

——航空工业基地建设。根据三线建设的总体安排,第三机械工业部(航空工业部前身)按“小规模、专业化、大协作”的原则和“先建缺门短线的辅机工厂,后建主机厂;先发动机,后飞机;先品种,后数量;一套套、一片片分批分期建设”的步骤,确定在贵州安顺地区兴建一套歼击机工厂,建成一个航空工业基地,即011基地。1964年11月,第三机械工业部从北京、上海、天津、保定、西安、成都等地抽调191人组成先遣组到贵州,开始航空工业基地的筹建工作。从1965年起,全国16个省市的35个对口分迁、包建、援建基地建设的一、二线航空工厂,共组织了1万多名优秀工人、工程技术人员、管理人员和领导干部奔赴贵州,开始大规模的基本建设。这一年,先后有34个企业、12个辅助项目上马。先期分迁到贵州的贵阳电机厂、华阳电工厂、天义电工厂实现当年设计、当年施工、当年投产的目标。到1969年,航空工业基地已有18个企业建成投产。1970年5月,基地成功地进行了首台涡喷-7发动机总装试车。同年9月,第一架歼-6Ⅲ型飞机首飞告捷,1974年试制成功歼-6原型飞机,1975年研制出歼-6甲全天候歼击机,到1978年底,已生产数百架飞机、数百台航空发动机、近百发空空导弹以及数百万台、套、件机载产品。

——航天工业基地建设。航天工业基地是第七机械工业部(航天工业部前身)按“型号为纲、地区配套”的原则,确定在贵州遵义地区新建导弹、火箭的研究、设计、生产基地,即061基地。1966年初,中共中央批转《关于加速黔北基地的报告》,批准工程建设规模和工程指挥部的组成,并将整个工程列为全国重点建设项目之一。随后,来自北京、上海、西安、沈阳等市的筹建人员和河北、四川、福建等省的施工、勘探、设计人员,汇成一支2万多人的建设大军,全面展开了航天工业基地的建设。到1970年,有14个工厂先后建成投产。12月,首批导弹生产成功并交付部队。1971年底基本建成初具规模、航天产品完整配套的生产体系,

并生产出首批地面装备和车辆,开始进行新型号产品的研究设计。到1978年止,已先后进行多个型号航天产品的研制和多种型号产品的配套研制与批量生产,取得了一批预先研究和新技术、新工艺、新材料应用等成果,基本形成了航天产品型号预先研究、型号研制、工艺配套、批量生产的格局。

——电子工业基地建设。第四机械工业部根据三线建设的要求,确定在贵州建设一个以生产军工产品为主的电子工业基地,即083基地。1964年9月,第四机械工业部、国防部第十研究院参加国务院国防工办组织的国防工业第十踏勘组,到贵州进行实地踏勘,提出了围绕凯里、都匀两地集中建设国防电子工业基地的设想。1965年2月,第四机械工业部在贵州设立基本建设筹备处,并对电子工业厂址进行复勘定点。同年9月,成立有地方有关领导参加的083工程指挥部。根据国家的统一部署,第四机械工业部和有关省市确定了一批大、中型电子企、事业单位以搬迁、包建等方式支援贵州。当年就有南丰机械厂、凯旋机械厂和西南雷达技术研究所相继开工。1969年至1971年间,基地又有414医院、418医院、贵州无线电工业学校、4010库、083基地通讯总站等先后动工建设。到1972年,贵州国防工业科技工业三大基地的绝大多数企、事业单位基本建成,投产的生产企业已达74个。1977年,基地研制成功国内第一个数字控制试验卫星地面站,为国内通信事业的发展作出了贡献。

(四)重点工业部门建设

在三线建设中,相应进行了电力、冶金、机械、化工、建材等工业部门的建设,形成贵州工业化的基础。

——电力工业建设。由于三线建设中许多新兴工业动工兴建,电力供应严重不足。为此,贵州成立电力建设公司,负责火电和输变电工程建设,要求抓紧猫跳河流域的梯级开发,积极做好乌江渡水电站的勘探设计,在清镇建设一个大型火电厂,在水城建设一个中型火电厂。对贵阳、遵义、都匀火电厂提出扩建方案。1966年、1974年和1975年,装机2.2万千瓦的猫跳河二级水电站(百花电站)、装机3万千瓦的六级水电站(红岩电站)、装机4.5万千瓦的四级水电站(窄巷口电站)先后建成投产;1966年开始动工修建的水城电厂(原代号为“572”工程,装机10万千瓦)于1978年12月全部建成投产,这是贵州第一座坑口发电厂,主要保证六盘水煤炭基地的用电。三线建设开始以后上马续建的清镇电厂一期、二期工程,于1979年底全部建成投产,总装机容量达25.8万千瓦,这是贵州电网中装机容量最大的火电厂。1970年开始动工兴建的乌江渡水电站,是国内在岩溶地区建设的第一座大型水电站,经过10余年奋战,第一台水轮发电机组(21万千瓦)于1979年投产发电。在新建上述火电厂、水电站的同时,贵阳发电厂、遵义发电厂、都匀发电厂、凯里发电厂都先后进行扩建,新增了发电能力。

——冶金工业建设。三线建设中安排的黑色冶金工业项目较多,新建项目有水城钢铁厂、贵州钢绳厂,扩建项目有贵阳钢厂、遵义铁合金厂、贵阳耐火材料厂等。其中,水城钢铁厂由鞍钢援建,1966年初动工,1969年9月建成第一座36孔焦炉,1970年568立方米1号高炉正式投产,1974年开始建成出钢。1976年后,水城钢铁厂进行扩建和续建,主要工程有1200立方米高炉一座、第二座36孔焦炉、第二台65立方米烧结机,1979年底完成高炉建设及配套工程。贵州钢绳厂是1966年以湘潭钢铁厂为主,在原遵义钢铁厂基础上组织迁建、扩建的,设计规模为年产5万吨金属制品,1970年钢丝车间建成投产后,该厂成为国内最大的钢丝绳厂。

在有色金属工业方面,三线建设中除历史悠久的汞工业、铅锌工业、锑工业有新的发展外,最为突出的是奠定了铝工业发展基础。贵州铝厂最早于1958年开始筹建,1962年5月全面停缓建。1964年9月恢复建设后,只经过两年时间,到1966年9月,电解铝厂首批40台电解槽正式投产。还先后建成修文铝厂、清镇铝厂、石灰石矿和机修厂。到1978年7月,贵州铝厂年产20万吨氧化铝的拜尔法工程全面建成投产。

——机械工业建设。到1972年底,内迁贵州的机械工业职工累计达1.3万人。到1978年底,属于一机部和八机部系统的建设项目共有45个,完成基本建设投资4.83亿元。经过三线建设,贵州机械工业建成了综合性的磨料磨具工业基地、低压电器生产基地、仪器仪表生产基地、精密光学仪器生产基地和轴承生产基地以及液压挖掘机、柴油机、汽油机等重点生产企业。

——化学工业建设。三线建设中贵州重点抓了橡胶加工业和化肥工业建设,并相应发展了化学矿山和基本化工原料。1964年,上海大中华橡胶厂、上海联一橡胶厂等几家橡胶企业根据国家三线建设的部署,抽调部分人员和设备内迁贵州。1965年组成贵州橡胶总厂,并先后扩建和新建贵州轮胎厂、贵州胶鞋厂、贵州橡胶配件厂、贵州橡胶制品厂(后改名贵州申一橡胶厂)等。1975年,开始兴建赤水天然气化肥厂,这是从国外引进大型化肥装置建设的现代化化肥厂,是国家在贵州投资建设的一个较大的化学工业项目,总投资3.04亿元。1978年10月,该厂建成投产。同年建成投产的还有大型有机化工企业——贵州有机化工厂。

——建筑材料工业建设。针对三线建设中对建筑材料的需求迅速增长以及省内可供产品的品种、数量严重不足的情况,贵州省一方面对原有生产厂进行改建扩建,另一方面抓紧新厂建设。主要建设项目有贵州水泥厂、水城水泥厂、贵阳建材机械厂和凯里玻璃厂。

三、三线建设对贵州的时代价值

(一)三线建设使贵州初步形成了现代化的工业体系

三线建设的实施,打破了贵州长期以来封闭落后的状况,大范围改变了贵州的经济结构与资源配置,成为贵州以从单纯农业经济加简陋工业向工业现代化的重要助推器,为后来世纪之交的西部大开发奠定了工业基础。1964—1976年,全省累计完成基本建设投资98.93亿元,新增固定资产54.24亿元,相当于1950—1963年累计新增固定资产的3.49倍。初步形成了以资源为依托,以煤炭、电力、冶金、机械、电子、化工、建材、食品、轻纺工业为主体的工业体系。到1978年,全省拥有工业企业8904个,大中型工业企业从无到有。国防科技工业已基本形成从科研、设计到试制,从元器件生产到整机装配等方面的综合生产能力。其他工业部门主要产品的生产能力都有较大幅度提高。同时,贵州工业布局也发生了重大变化,由过去偏集于省会贵阳一地,变成以贵阳为中心,沿铁路干线展开的基本格局,初步建成以六盘水、遵义、安顺、都匀、凯里等市为中心的一批新兴工业基地。在三线建设中形成的贵州工业体系,尤其是技术力量雄厚、设备精良、自动化程度较高的国防科技工业的发展,在当前西部大开发以及贵州高科技的发展中,发挥了极其重要的作用。在近年来的重大阅兵仪式上,扎根贵州的航天人研制生产的多型号防空装备逐次亮相,大展国威,全省29家主板上市公司,11家前身是三线企业。目前贵州生产的尖端装备产品全面参与了载人航天及探月、地空导弹、大型飞机、无人机、航空发动机及燃气轮机、北斗卫星、载人深潜、“ITER计划”等中国国家重大工程专项研制生产及配套任务。

(二)促成贵州初步建成现代化交通运输体系

三线建设期间,川黔、贵昆、湘黔三大铁路干线相继建成通车,到1978年,贵州境内铁路干线总长1389.1公里,支线总长265.4公里,车站169个,基本形成以贵阳为中心,黔桂、川黔、贵昆、湘黔4条成“十”字型的铁路干线,贯穿全省联通全国,贵阳成为西南地区铁路的交通枢纽,大幅缩短了贵州通往华北、华东、华南及西北的路径。这不仅从根本上改变了贵州交通闭塞的落后状况,有利于开发自然资源,而且也提高了贵州在西南及全国的战略地位,对促进西南地区经济繁荣、文化交流,加强贵州与全国各地的政治经济文化联系以及巩固国防、保卫西南边疆等,极具战略意义。

(三)使贵州形成了具备核心竞争力的科研体系

在三线建设中,由于一大批现代化企业、科研和教学单位内迁,给贵州带来大批学者、专家、教授及工程技术人员和大量先进的科研设备。全省科技队伍已逐步发展为包括中央各部所属研究院(所)、中国科学院所属研究所、国防科技工业部门所属科研单位、地方科研单位和高等院校在内的“五路大军”。据统计,仅国防科技工业系统就有技术人员3万余人,工程师以上科技人员6000余人。其中,有些高级专家、学者,从事计算机、微电子和航天、航空等高科技研究,先后攻克高能物理研究的粒子加速对撞机中的几个重要部件,开发医用直线加速器,卫星信号接收无线系统,程控电话交换设备,汽车高效启动电机、汽车插接等技术难关,制造了许多上天、入地、下海的高科技产品,曾荣获国家、部委及贵州省重大科技成果奖400余项,产品出口欧美、日本等50余个国家和地区。总之,五路科技大军成为开创贵州经济建设新局面、促进社会进步的一支重要力量。

(四)加速推进了贵州城镇化的进程

三线建设对贵州城镇发展的推进是显著而强力的,创建出了六盘水市这样的新兴工业城市,又依托省会贵阳和一些地处战略要冲的安顺、遵义、都匀等城市,平地起高楼式地开展工业建设,形成或以线带面、或以面连线的新兴工业群落,有效改变了贵州经济社会发展滞后的局面,在一定程度上缩小了东西部地区之间的差距。贵州的三线建设不仅促进了全省市县在性质、规模和发展方向上出现嬗变,城市还在不定期程度上完成了由消费城市向工业城市的转型。除作为新兴工业城市的六盘水外,贵阳和遵义逐渐发展成综合性工业城市。此外,安顺、凯里、都匀等城市的工业经济都有了迅速发展。伴随城市新功能的生成以及城市本身多种服务功能的建立,吸引了人口聚集并推动城市人口民族构成的变化。与城市发展同时出现的变化是城市附近农业生产、交通运输、商业贸易的兴旺。

(五)贵州三线建设留给了后人宝贵的财富

三线精神为贵州精神奠定了深厚底蕴,成为新时代贵州精神的重要来源,是贵州续写新时代发展篇章的重要精神动力。在新的发展条件下,三线建设遗产资源,对于促进贵州发展有重要的时代意义:有利于贵州发掘和运用三线建设的历史智慧和遗产资源,提高自己在巩固国家战略利益中的权重,争取更多更大的支持;有利于贵州在理论和实践上,进一步清晰工业化、城镇化的目标路径,坚定跨越发展的信心决心。通过彰显三线建设城市的“灯塔效应”,是贵州牢牢守好发展和生态两条底线,全力实施大扶贫、大数据、大生态三大战略的重要牵引力;有利于贵州在“精神高地”建设上推出能够引起全国关注的亮点;有利于贵州大力发展基于三线建设遗产资源的文化旅游产业。三线建设遗产资源,是贵州尚未有效利用的一份最具国内外影响力的优质资源,可以打造一系列文化旅游产品与服务,极大丰富贵州文化旅游产业的产品与服务体系。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李代峰(贵州省社会科学院贵州三线建设研究院副院长、文化研究所副所长)