【红色记忆】上海小三线建设‖徐有威

上海小三线建设

徐有威

1964年8月,中央作出三线建设的战略决策。遵循党中央、国务院、中央军委的指示精神,以及南京军区、华东局的总体部署,中共上海市委、上海市人民委员会对后方建设进行多次研究,逐步形成在皖南、浙西地区建设上海自己的后方的思路和方略。上海建设小三线后方基地的设想,经党中央、国务院、中央军委和南京军区、华东局原则同意后,中共上海市委、市人委立即举全市之力,组织力量进行建设项目布点的规划和推进工作。

一、建设的主要阶段

上海小三线建设从1965年开始选点筹建,至1988年调整结束,历时24年。大致分为四个时期:1965年5月至1971年底,基本建设时期;1972年至1978年,军工生产发展时期;1979年至1984年7月,军品民品生产相结合时期;1984年8月至1988年底,调整与交接时期。

(一)基本建设时期(1965年5月至1971年底)

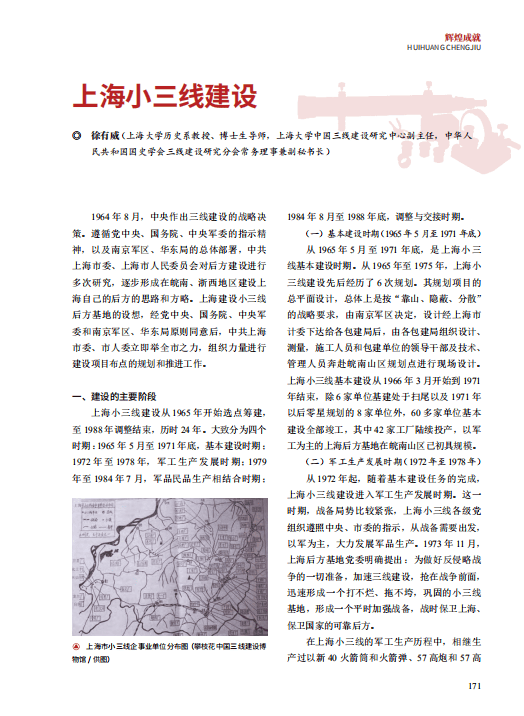

从1965年5月至1971年底,是上海小三线基本建设时期。从1965年至1975年,上海小三线建设先后经历了6次规划。其规划项目的总平面设计,总体上是按“靠山、隐蔽、分散”的战略要求,由南京军区决定,设计经上海市计委下达给各包建局后,由各包建局组织设计、测量,施工人员和包建单位的领导干部及技术、管理人员奔赴皖南山区规划点进行现场设计。上海小三线基本建设从1966年3月开始到1971年结束,除6家单位基建处于扫尾以及1971年以后零星规划的8家单位外,60多家单位基本建设全部竣工,其中42家工厂陆续投产,以军工为主的上海后方基地在皖南山区已初具规模。

(二)军工生产发展时期(1972年至1978年)

从1972年起,随着基本建设任务的完成,上海小三线建设进入军工生产发展时期。这一时期,战备局势比较紧张,上海小三线各级党组织遵照中央、市委的指示,从战备需要出发,以军为主,大力发展军品生产。1973年11月,上海后方基地党委明确提出:为做好反侵略战争的一切准备,加速三线建设,抢在战争前面,迅速形成一个打不烂、拖不垮,巩固的小三线基地,形成一个平时加强战备,战时保卫上海、保卫国家的可靠后方。

在上海小三线的军工生产历程中,相继生产过以新40火箭筒和火箭弹、57高炮和57高榴弹为主体的,以及黑索金炸药、82无后坐力炮、木柄手榴弹和钢珠手榴弹、7.62枪弹、305炮瞄雷达、光学测距机、数字指挥仪等军工产品。这些军用产品,不同程度地武装了部队和民兵,为保卫边疆、援越抗美作出了贡献。

在1972年至1978年期间,上海小三线军工生产发展的速度快质量好,较好地完成了国家下达的计划任务。在军品生产发展时期,上海小三线累计创造工业总产值22.24亿元,实现利润1.92亿元,累计上缴国家税金6102万元,为国家常规兵器的生产,为国防建设的发展作出应有贡献。

(三)军品民品生产相结合时期(1979年至1984年7月)

1976年10月,随着“文化大革命”结束,以及1978年底中共十一届三中全会的召开,迎来了改革开放的崭新篇章,中国的政治、经济、社会开始发生广泛而深刻的变化。

在强调以经济建设为中心的工作方针下,三线建设开始面临调整转型。从上海小三线的情况来看,随着形势的变化,后方开始出现军工生产任务骤降,企业出现生存危机。据统计,1981年上海小三线54家工厂,处于停产、缓建和基本停工状态的占17%,生产任务只有30%或60%左右、处于半停产企业占28%,生产任务在70%左右的企业占31%,任务充足、能正常开工的企业仅占24%。由于任务不足而造成的停工,据1980年不完全统计,机电公司、轻工公司亏损800余万元。在这种军品生产艰难的背景下,上海小三线建设由原先的军工生产发展时期进入军品民品生产相结合时期。

在1980年7月14日召开的上海市后方基地管理局党委会议上,上海市后方基地管理局党委进一步分析小三线建设历史和现状、总结经验教训,确定了“稳定巩固,统筹安排,军民结合,整顿提高”的工作方针。为贯彻这一方针,上海市后方基地管理局党委又于同年8月提出广开门路,大上民品实现“四个转变”的具体措施,即从组织上落实专门力量抓民品的生产和销售;经上级批准及有关部门同意,从体制上普遍加强同上海各归口局、公司的挂钩关系,使民品生产的供、产、销纳入前方局、公司的渠道;从政策上对军工单位的民品实行减免税、核定盈亏、增收分成和按质数上交计算民品利润分成的办法等。

面对生产任务不足的困难,小三线企业广开门路,军民结合迈出了新的步伐。1981年10月,根据《国务院、中央军委批转国防工办关于调整各省、市、自治区小三线军工厂报告的通知》,以及国务院、国防工办《下达小三线军工厂调整方案》的精神,按“着重进行生产结构的调整,适当保留军品生产线,变单一军品生产为军民结合的生产结构”原则,上海市政府对上海小三线17家军工厂进行调整,其中撤销5家。在保留的12家中,只有3家保留军品生产任务,其余均转产民品。上海小三线通过广开门路,“找米下锅”,挖掘潜力,这在军民品结合初期确实缓和了上海小三线一部分企业生产任务严重不足的矛盾,民品产值也有了相应的增加。1982年全后方完成工业总产值28013万元,比1981年实际完成数增长3.99%,其中民品产值3946.64万元,占50.73%。全后方上交企业盈亏相抵后,盈余196万元,全后方43种主要民品都完成和超额完成生产任务。

通过调整产品生产结构,上海小三线企业部分实现扭亏增盈。但受制于各种不利条件的影响,如生产成本过高,运输成本增大,企业自身负担过重等不利因素都在影响着小三线企业的生存与发展。尽管上海给予了政策上和事实上的双重“照顾”。但这种“照顾”由原来政府买单完全转嫁到企业身上,让企业日益陷入无法自拔的泥潭中,也让政府背上了沉重的包袱。同时,这种“照顾”让后方企业对前方公司产生很强的依赖性,企业一旦脱离上海前方的“保护”根本无法生存下去。由于自身竞争能力差,独立生产能力弱,企业的转型可谓步履维艰。

在这种困难情况下,小三线干部和职工要求进行调整搬迁的呼声日益高涨。1983年4月22日,参加上海市第八届人民代表大会第一次会议的后方系统11位人大代表联名向大会提案,提出四点建议,呼吁有关部门迅速组织调查研究,提出切实可行的调整方案。与此同时,社会各界也对小三线进行了研究和探讨。安徽省领导及有关部门的专业技术人员,上海社会科学院以及国内的一些新闻单位也就小三线的建设和发展问题分别发表了一些讲话文章。这些讲话和文章如实反映了小三线的历史和现状,探索和研究了小三线建设的基本经验与教训,在上海小三线企业和上级有关部门中引起反响和重视。

(四)调整与交接时期(1984年8月至1988年底)

从1984至8月至1988年4月,是上海小三线建设调整交接时期,即最后的一个时期。在这一时期中,上海小三线根据国务院对小三线调整、改造、发挥作用的指示精神和经国务院办公厅1985年19号文件批准的上海市人民政府与安徽省人民政府商定的协议进行分期分批地全面调整。

1982年9月,遵循党中央提出的“改革、开放、搞活”的方针,上海市国防工业办公室经反复研讨和筹划,于1984年7月提出《关于上海小三线调整情况及其调整方案》。调整总的设想是:引导和组织上海小三线企业主要与郊县工业企业实行联合,与市属有关企业协作或者支持技术力量、劳动力,也可以与上海经济区内的各省市或其他省市实行联合;采用“收、交、关、改、撤”五种方法区别处理全部上海小三线企事业单位;上海小三线职工和家属中原从本市动员去的部分原则上可回本市郊区落户;由征地进厂的安徽当地农民和不宜进大城市的人员,拟请安徽省就地安置。

1984年8月14—19日,经国务院、中央军委批准,国家计委和国防科技工业委员会召开了全国小三线工作会议。会议提出,全国28个省、市、自治区拥有小三线军工企业250家,现有职工28万人,各种设备4万余台。20年来,国家为建设小三线投资33亿元,已累计实现利润11亿元。对小三线的调整,“要因地制宜,因省制宜”,“怎么能快点搞活就怎么管理,由省、市、区人民政府决定”。会议期间,会议领导小组专题听取了上海市关于小三线调整意见的汇报,对中共上海市委8月8日会议确定的上海小三线调整方案表示同意,决定上海在皖南小三线的12家军工厂全部转产民品。

1985年1月24日,上海市人民政府市长汪道涵、副市长朱宗葆率领市计委和后方基地管理局等单位的负责同志组成的政府代表团抵达合肥市,与安徽省人民政府省长王郁昭、副省长邵明以及安徽省计委等部门的负责同志商谈上海在皖南小三线调整事宜。1月28日签订《上海市人民政府、安徽省人民政府关于上海在皖南小三线调整和交接的商定协议》,并上报国务院。当年4月国务院办公厅批复同意上海市、安徽省人民政府关于调整和交接的商定协议,明确“上海市将皖南小三线企业交给安徽省时,要办理财政划转手续”。此后,上海在皖南小三线80家企事业单位即开始进行移交工作。

1985年5月,由安徽省方面与上海市方面组成的联合领导小组根据“分类规划、调整改造、择优搞活、分期移交”原则,确定上海在皖南的53家工厂、27家事业单位分3批进行交接。即于1985年内先交接一批,大多数应放在1986年再交接,1987年全部交接完毕。同时还对组织领导、企业分类、交接条件、人员安置、军品生产任务、财务交接、加强组织性纪律性、保护国家财产等问题,商定后分别提出具体意见,并签署《关于贯彻上海在皖南小三线调整和交接协议的实施意见》。

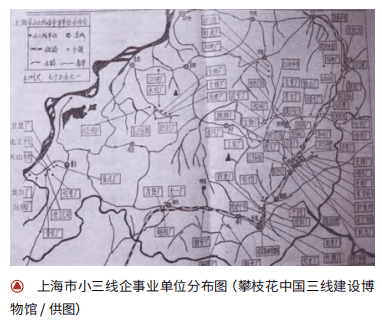

在安徽省、上海市联合领导小组的主持下,于1985年9月开始,双方召开多次会议,商定移交事宜。第一批交接工作始于1986年10月8日,至1988年4月,上海小三线在皖南的80家企事业单位全部移交给安徽当地。随后唯一一家位于浙江临安县的上海小三线企业——协作机械厂也移交给浙江省。至此,长达4年的上海小三线交接工作宣告结束。

二、历史意义与思考

上海小三线建设对于加强国防现代化建设和国民经济发展,都具有重要历史意义。第一,对全国性的战略后方国防工业生产和科研基地的建设贡献良多。上海小三线先后共建成以57高射炮(弹)、新40火箭筒(弹)为主体的12条军品生产流水线,一些军品质量和工艺被评为部、市级优质产品,有的获得重大科技成果奖。上海小三线生产的军品,在支援越南、柬埔寨等国人民反侵略战争和我国对越自卫反击战以及对外贸易中都发挥了积极作用,受到兵器工业部的奖励。第二,区域性地有限度地调整了不合理的工业布局。上海小三线在军工生产的同时,也生产了一批民用产品。包括钢材、水泥、汽车、家用电器、轻工机械、煤矿机械等13大类24种民品,分别获国务院、国务院部委等多个嘉奖,有不少产品属于国内首创和独家生产。一些产品被评为部、市级优质产品,有的质量和工艺达到国际先进水平。第三,推动了内地经济发展和技术水平的提高。上海小三线先后在皖南山区和浙西临安县境内建有冶金、轻工、机电、化工、通讯、运输、汽车制造、电力、建材、仪表和文教卫生等10个行业,并都已具备一定的规模和生产能力。这对合作开发工业比较落后的皖南山区,促进内地经济发展及文明程度的提高发挥了较大作用。

上海小三线建设造就了一支能出征、肯吃苦、顾大局、守纪律的干部职工队伍和科技队伍。历年来被评为上海市劳动模范、先进人物的干部职工有13人次,通过办学、上学和自学等多种途径培养大专以上学历毕业生500余名,有工程师、主治医生、经济师等以上职称的工程技术、经济管理、医务教育人员800余人。按小三线调整人事政策回沪参加上海经济建设的广大干部、职工和工程技术人员,成为上海建设的一支重要力量。

上海小三线的建设和发展既历经20世纪60年代中期社会主义建设时期和十年动乱时期,又历经国民经济调整、建设有中国特色的社会主义时期。在它短暂的24年春秋里,深深地印上了各个历史时期的痕迹。同时,上海小三线这个建设在上海之外的外省市的军事工业基地,也是沿海大城市加强战备和国防建设的一次伟大实践,经历了沿海经济文化发达地区和内地欠发达地区各方面的交流交融的过程。最后,在1978年召开的中共十一届三中全会提出的改革开放的方针指引下,它以全面调整作为结局,走完了自己不平凡的历程。

正如三线建设是共和国史上空前规模的经济建设战略,上海小三线的调整则是全国范围内三线建设调整最成功的范例之一。它在建设和发展中留下的许多宝贵的历史经验和教训,对于促进当今中国工业布局和产业结构的调整,以及沿海和内地之间的合作与交流,完善区域协调发展机制等方面具有一定的启示意义,值得继往开来的人们回顾和借鉴。上海小三线广大干部、工人、知识分子、解放军官兵和民工在建设过程中表现出的不避艰险勇往直前的精神,是一笔宝贵的永远值得大书特书的精神财富。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:徐有威(上海大学历史系教授、博士生导师,上海大学中国三线建设研究中心副主任,中华人民共和国国史学会三线建设研究分会常务理事兼副秘书长)