【红色记忆】白求恩与《晋察冀日报》的故事‖陈春森

白求恩与《晋察冀日报》的故事

陈春森

编者按 今年3月3日(一说3月4日)是国际共产主义战士、中国人民的伟大朋友白求恩诞生135周年纪念日,“方志四川”新媒体矩阵及“四川省情网”特发布曾得到白求恩大夫治疗的《晋察冀日报》(《人民日报》前身之一)老新闻工作者、原铁道部政治部副主任陈春森同志口述、其女儿陈华整理的回忆白求恩的文章,让我们牢记中国共产党全心全意为人民服务的宗旨,努力成为“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人”,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献自己的力量。

写在前面的话

电视连续剧《诺尔曼•白求恩》播出后,我和家人以十分怀念和敬仰的心情一集不落连续观看,深受感动。

2015年八路军新闻战线老战士陈春森同志99岁生日照(陈晓桥 摄)

我父亲陈春森上高中时,就在北平参加了1935年爆发的一二九运动,1937年“七七事变”后,从北平返回河北曲阳县老家,在曲阳县青年抗日救国会任副会长,办报纸,成立演剧社,号召国民觉醒,参加抗日斗争。1937年11月7日,聂荣臻率领的八路军来到晋察冀,成立了晋察冀军区,父亲积极参加抗日参军的动员与宣传,并于1938年初到五台山参加八路军,在晋察冀军区《抗敌报》工作(后改名《晋察冀日报》)。半年后,缺医少药的晋察冀军民,得知加拿大医生白求恩从延安来到晋察冀的消息,欢欣鼓舞!

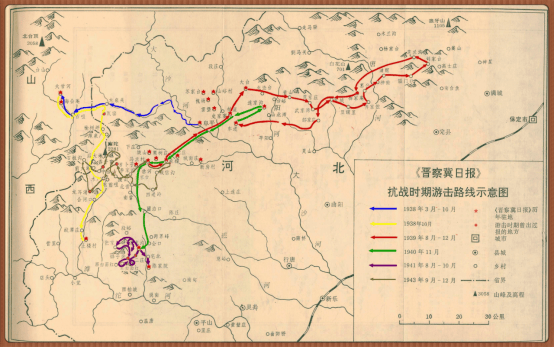

《晋察冀日报》抗战时期游击路线示意图(陈华 供图)

父亲曾对我说;“我们当时了解的白求恩,仅限于他国际主义战士的一面,知道他为中国人民的解放事业,不远万里来到中国参加抗战。在电视剧里,又更多地了解了白求恩参加革命的经过,了解了他的人生观、世界观、共产主义信念的形成过程。同时也使我回忆起白求恩大夫在晋察冀边区的一些往事……”

我父亲在抗战中对白求恩大夫的国际主义思想和工作作风有亲身的感受,因为他直接参与了:欢迎白求恩大夫到晋察冀边区的欢迎大会;白求恩大夫给他治过病、救过他的命;他在《晋察冀日报》工作了10年,通过报纸的报道,白求恩大夫的事迹在晋察冀、在中国大地广为流传……

2015年,在我父亲99岁时,加拿大白求恩协会会长格兰特·斯图尔特来京访问,他没想到见到了白求恩大夫医治过的八路军老战士中还有人活着,非常高兴!我父亲坚持亲自到“重走白求恩之路”的活动现场,将他写的一幅《怀念白求恩》的书法,亲手交给格兰特·斯图尔特会长,希望他带回加拿大,放在白求恩家乡的纪念馆中。这以后刚过半年,我父亲突患脑梗病故了,但父亲终于完成了他报恩的愿望。

今天是共产主义战士白求恩诞辰135周年,我早年已把父亲告诉我的事情完整地记录下来了,这是我们晋察冀日报史研究会做的一件十分有意义的事情。下面,就是我父亲给我讲的六件与白求恩有关的小故事。

一、五台山欢迎白求恩的大会

1938年6月下旬,白求恩从加拿大到延安后,主动请战到抗日战场,毛主席派他到当时敌后抗战的前线晋察冀边区去。

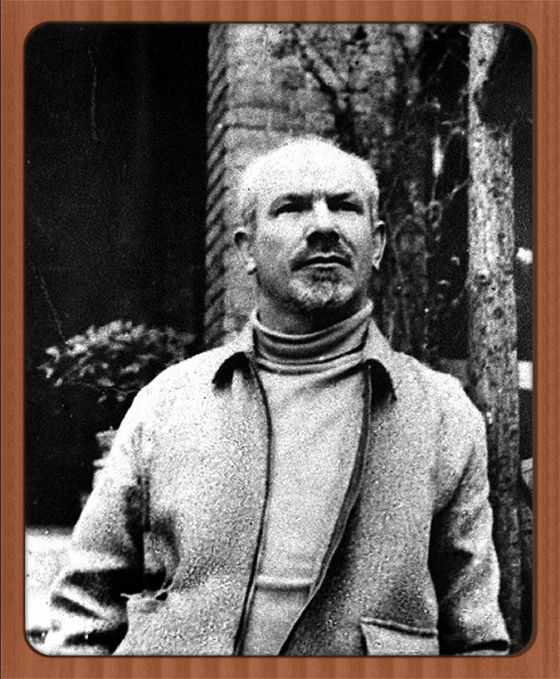

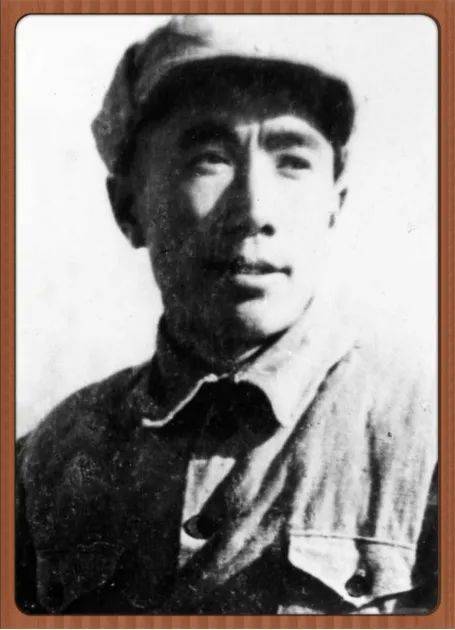

国际共产主义战士白求恩大夫(1939年吴印咸 摄)

他辗转到达边区的第一站,就是晋察冀军区和边区政府所在地五台山。聂荣臻司令员马上会见了他,听取了他对到抗日战争前线开展卫生医疗救护工作的想法和意见。

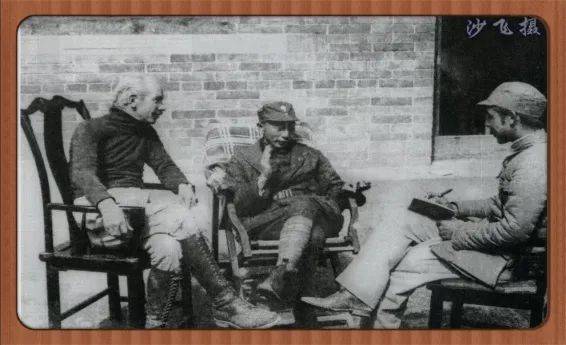

1938年6月白求恩大夫到达晋察冀边区后,聂荣臻司令员马上会见了他(八路军老战士 沙飞 摄)

远在加拿大的著名外科大夫来到晋察冀边区的消息不胫而走,有外国大夫来给我们治伤,军区指战员欢欣鼓舞。边区的部队和人民群众高兴啊,纷纷将自己都舍不得吃的白面、鸡蛋、红枣、核桃给白大夫送来。

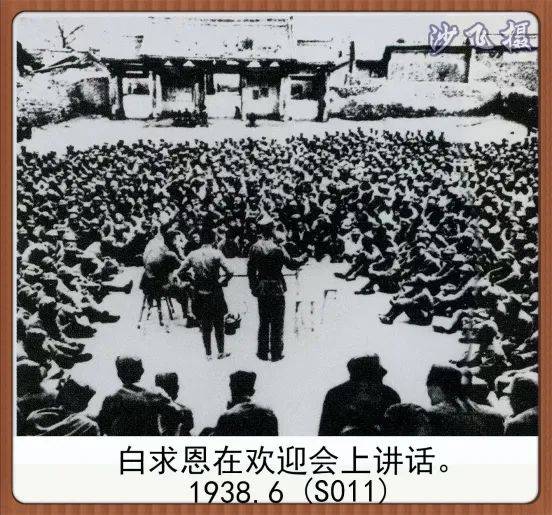

1938年6月白求恩大夫在五台山欢迎会上讲话瞬间(八路军老战士沙飞摄)

6月22日那天,天气晴朗,万里无云。在五台山东麓、清水河边金刚库村的一个露天开阔地,临时搭了木板讲台,晋察冀军区、边区政府和各群众团体联合召开欢迎大会,军区领导、部队、机关干部和群众近千人参加,连五台山的僧众也参加了,声势之浩大,是我参加抗战工作以来从未见过的。

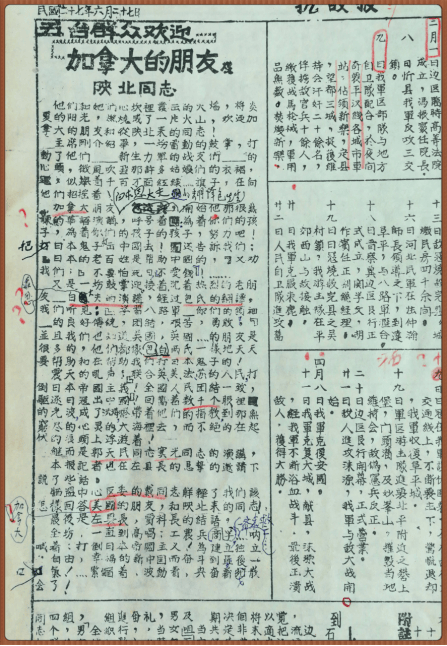

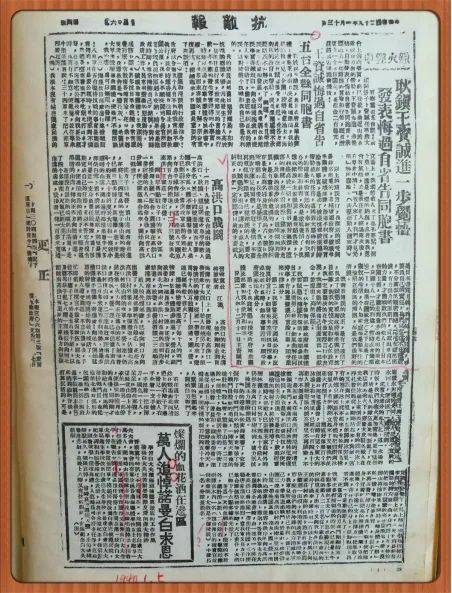

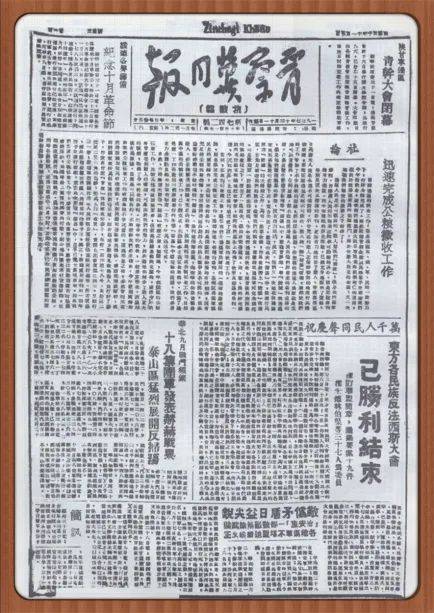

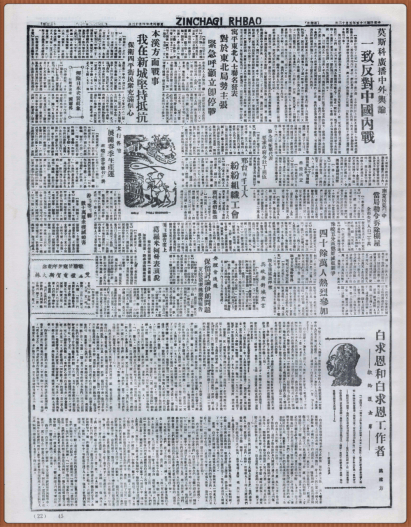

1938年6月27日,晋察冀边区党委机关报《抗敌报》(后更名为《晋察冀日报》)刊登边区军民欢迎加拿大朋友群众大会的专题报道(当时的报纸还是石印报,陈华供图)

作为《晋察冀日报》的记者(当时叫《抗敌报》),我参加了欢迎大会。会场上抗日歌声嘹亮,“工农兵学商,一起来救亡……”“欢迎国际友人支援抗战!”“把日本鬼子赶出中国去!”“为抗日胜利而斗争!”的口号声、歌声此起彼伏,场面十分热烈。会上,当地政府左县长和群众团体代表都讲了话,欢迎国际朋友白求恩大夫到边区来。我在现场听到了白求恩的热情演讲,他说:“中国人民的抗战是正义的,日本军队在中国的侵略残杀使我震惊。我从加拿大来到中国,是来帮助你们打日本的,我和你们一起反对侵略战争。我到了延安,看到了中国共产党领导的抗日军队,你们的八路军有很好的传统,艰苦奋斗,作战勇敢,又很团结。你们的抗日斗争在国际上也引起了很大反响,外国有很多你们的朋友。我是来帮助你们的,和你们一起把日本鬼子赶出中国去!”

会场上一片欢呼声。因为抗战一开始,对敌斗争艰苦、残酷,大的集会很少。那一次欢迎白求恩大夫的群众大会,是抗战初期我参加的群众大会中场面大、人数多、热情特别高涨的一次大会。60多年过去了,至今仍记忆犹新。

二、白求恩大夫给我治愈中耳炎

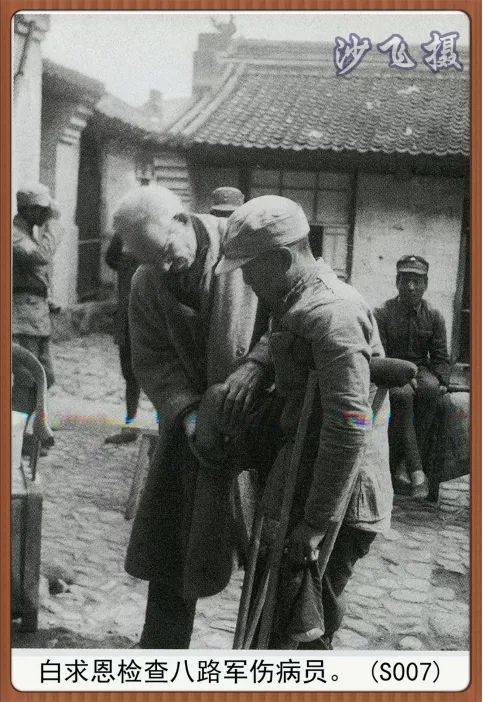

白求恩大夫到晋察冀边区后,看到边区缺医少药的情况十分焦急,根据他的建议,军区领导很快建立了一所战地医院,设在五台山边的松岩口村。

白大夫一边救治伤病员,一边组织训练班,亲自培训大夫和护士。我记得当时还看到过白大夫写的一本书,叫《疗伤初步》,是个小册子,是报社的印刷厂印刷的,可能是董越千同志翻译的,当时他担任白求恩的翻译(电视剧中的董千秋,白求恩称他为“董”“我的影子”),这是发生在1938年夏天的事。

1938年陈春森同志21岁在五台山办报时的照片(陈华 供图)

1938年秋,我突然得了严重的中耳炎,耳中很痛,头也疼得厉害,不能坚持工作。报社邓拓主任就让我骑他的黑色大洋马(聂荣臻司令员送给他的缴获战利品),还派一个通讯员送我去白求恩主持的医院看病。

我被送到了20多里外的松岩口村,那是一个很漂亮的小山村。东西向有一条街,绿树成荫,石头铺路,一道清水从街中间潺潺流过。在游击战争的残酷环境里,看到这美丽的山村,使我感到特别的平静和安逸。白大夫给我诊断为严重的中耳炎,嘱咐我一定要卧炕(当时是土炕没有病床)休息,不许下炕。当时董翻译不在,我就用英语与他讲(高中时学的用上了)。白大夫见八路军的病人能与他用英文交谈,挺高兴。他特别告诉我,你抗战工作忙,要认真治病,一定要老老实实躺着。由于医院正在筹建中,房子少,病员多,连老乡家都被安排成临时病房了,我被分配到一个老乡家的西房住。

当时我中耳发炎很厉害,头痛得躺不住,就下炕到房门口坐坐。白大夫来查房了,看到我坐在门口,就批评我让我上炕去。他说:“你这个小青年不听话(当时我21岁),马上回炕,躺着静养!”我只好回去躺下。他给我做了细致检查后,马上换了药,并对我说,“你的中耳炎很重,必须老老实实休息才能尽早消炎,回去工作。”

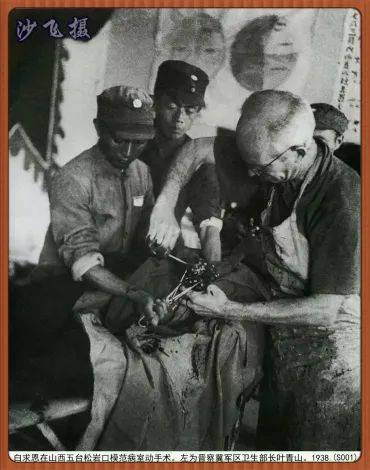

白求恩大夫在五台山松岩口村设立的晋察冀军区医院,为八路军伤病员检查(沙飞 摄)

我病好些了,想着要出院,他不让我走。当时战局很紧张,日本鬼子十分嚣张,叫嚣要“北围五台,中攻武汉,南取广州”。报社正在五台山区出报,接到命令,必须转移。报社通知我,要尽快出院,与报社一起行动。我再次找到白大夫,我知道白大夫对病人高度负责的态度,病未完全好,他是不会让我出院的。我只好说有急事,请假回报社看看。白大夫了解到我请假与反围攻有关,就同意了,并给我带上了药。

我出院时是老百姓抬担架送我回报社的。一共20里的路程,从医院所在的松岩口村起,由民兵担架队员接替着抬,要路过两个村子。每到一个村子就进行交接,这是根据地在战时形成的一个规矩。民兵形成了支前网,对部队下来的伤病员进行村与村之间的一站式交接,这样就可保证担架不停人换岗,快速转运伤病员。几个村的民兵就这样交换着抬,报社又派了一个通讯员来接我,穿越太行山,平安抵达阜平县的瓦窑村,是报社刚转移过来的一个小山村。因报社在反围攻行军的间隙仍坚持出版铅印报,编辑工作特别紧张繁忙。我在行军中坚持工作,也不忘白大夫的嘱咐坚持服药,严重的中耳炎被白大夫治愈了。当时,战事紧张,我也再没有机会看见并告知白大夫。

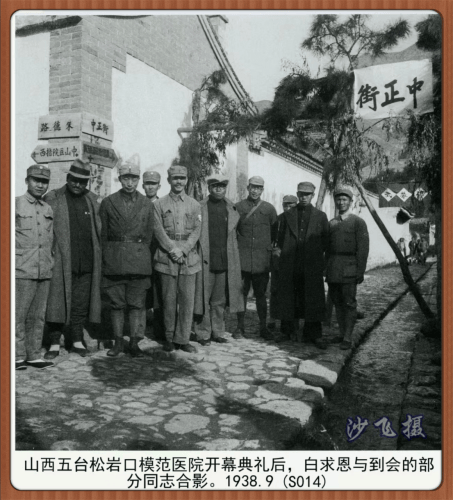

五台山模范医院落成后,白求恩院长与部分领导合影留念,左三:聂荣臻,左四:邓拓,左六:宋劭文,左七:潘自力(沙飞 摄)

此后不久,五台山模范医院于9月15日举行落成典礼,白求恩任院长。几天后,日寇飞机对五台山区狂轰滥炸,医院也遭日机轰炸毁于战火中。白求恩接受这个深刻的教训,认识到在游击战、运动战中,不可能在稳定的医院进行治疗,便设计出了一种名叫“卢沟桥”的药驮子,用几匹牲口驮上药品和手术器械,建成了能跟随八路军翻山越岭打游击的“流动医院”。这样的游击战地医院,在敌后抗战前线上发挥了救死扶伤的重要作用。

三、白求恩大夫医治抗战负伤的指战员/ DOCTOR'S DAY

白求恩在五台山区和太行山东边的河北山岳地带工作一段后,1939年春,随八路军名将贺龙部队的120师到了冀中平原,参加壮烈的平原游击战。有一次,八路军在冀中一个叫齐会的村庄,打了一个歼灭大批日寇的漂亮仗,白求恩和他带领的医疗队在前线抢救出许多伤员,立了大功。当八路军胜利后转移时,日寇飞机又来轰炸,白求恩仍坚持在战地救治伤员。

白求恩在五台山松岩口晋察冀军区医院模范病室里,为八路军伤员动手术。左为晋察冀军区卫生部部长叶青山(沙飞 摄)

一位随同他帮助工作的药剂员回忆当时情况时说,白求恩是真不怕死的,他真了不起。在部队撤退时,情况万分紧急,他仍很沉着,专心致志地抓紧做手术,包扎、止血,有条不紊地进行。部队领导派警卫员催促他离开阵地,甚至“强迫”他快转移。正在这时,一位浑身是血、肠子露出肚外的伤员被抬进了手术室,有人问白大夫:“这个伤员伤情这么严重,还能不能活下来?”白求恩回头一看,命令说:“快抬上来!”并立即给他进行手术。因医疗设备很差,只能用凉开水清洗肠子,填回肚子里用线缝上。当时日寇飞机还在狂轰滥炸,敌情紧急,警卫员拉着白求恩大夫赶快撤离,但他根本不理,硬是坚持给伤员做完手术,并叫人拆了一块床板,抬走这个伤员后,他才转移。这位伤员是当时在齐会激战中受重伤的一位连长,经白求恩拼命抢救,他真的被救活了。这位连长立了战功,不久被提拔为团长。他对救命的白求恩大夫感恩不尽。

四、晋察冀边区万人追悼白求恩大夫

日军围攻晋察冀抗日根据地的战斗越来越频繁、残酷,日寇疯狂的杀光、烧光、抢光“三光政策”危及到日军到达的每一个村庄,战斗的惨烈使我军伤员大增。为及时抢救伤员,白求恩要求把战地医院搬到前线,离前线越近,就能及时救治更多伤员,避免伤员因失血过多造成死亡。

1939年10月初,白求恩在甘河净村为一名患头部蜂窝组织炎的伤员动手术时,由于掏取碎骨,左手中指被碎骨刺破,受到致命的感染,但白求恩仍不知疲倦地工作,手术一台接着一台。八路军指战员知道白求恩冒着危险,紧跟在部队后面,不顾炮弹轰炸在给伤员做手术,都感动地喊着:“有白大夫给我们治伤,冲呀!”

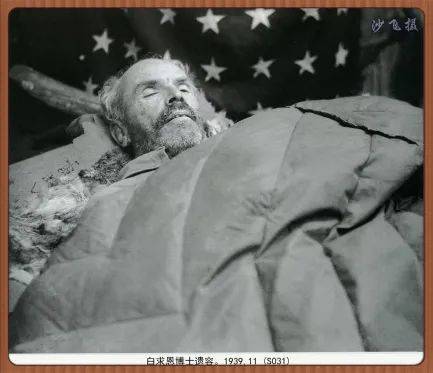

1939年秋,日军进攻河北涞源地区,边区八路军在雁宿崖歼灭战和黄土岭围攻战的过程中,消灭日军1000多人,取得重大战绩。日军中将阿部规秀也在这场大战中被我炮兵炸死,他是日本侵华战争中被打死的头一个日军高级将领。当时前线告急,白求恩放弃回国的机会,再上战场。就在这场大战中,他不顾手指受伤后可能再度被感染的危险,继续坚持抢救伤员,直到战斗结束他才下了手术台。结果他被病毒感染导致败血症,于1939年11月2日凌晨在晋察冀抗日根据地唐县黄石口村病故。白求恩的遗体被抬了五天五夜,送到一个暂无战火、较安全的小山村(曲阳县狼山沟门村),暂时秘密安葬。

1939年11月2日,白求恩大夫因抢救伤员感染,在唐县黄石口村病逝(沙飞 摄)

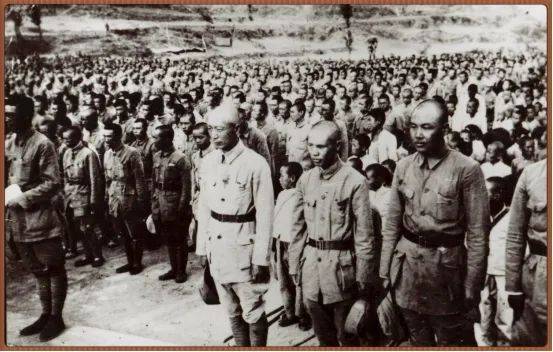

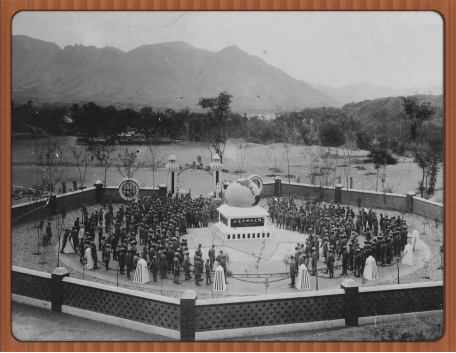

晋察冀军区、边区政府沉痛哀悼白求恩大夫,决定将白求恩大夫的遗体移到唐县军城厚葬,建立纪念碑,印发纪念册,并召开隆重的追悼大会。1940年1月5日,根据地反围攻大战过后,在军城召开了沉痛追悼白求恩大会,到会的有边区党、政、军、民、机关、团体、学校及闻讯赶来的老百姓1万多人。

1940年1月5日,晋察冀边区党、政、军、民在唐县召开追悼白求恩万人大会,前排左三是聂荣臻司令员(报社记者摄,陈华 供图)

1940年1月5日,晋察冀边区政府和晋察冀军区在唐县军城召开军民大会,万人哀悼白求恩。图为《晋察冀日报》刊登记者田间的报道(陈华 供图)

会上,晋察冀军区司令员聂荣臻将军亲读祭文。我最近再次寻找,翻阅历史资料,找到了这篇完整的祭文,是用文言文写成,至今读来仍然让人感到震撼与感动:

“聂荣臻谨率晋察冀军区全体指战员悼于加拿大医学家伯琴(即白求恩)同志之灵前,曰:呜呼!伯琴,以天赋之英才,造医学之极峰,抱高尚远大之理想,献身革命。高爵不足羁其鸿志,厚禄不足系其雄心,誓讨佛朗哥之不义,投身西班牙之战争。地中海边,波涛未平;太平洋上,烽火方殷。君不辞劳,万里长征,深入敌后,赞助我军。寒衣土布之服,饥餐粗粝之粮,救死枪林之下,扶伤炮火之场,运斧神于轮匠,奏刀妙于庖丁,无轻伤不速愈,虽重创而皆生。日劳病榻之间,夜书膏火之旁。行遇路人之疾,止予治疗之方。医术精于华佗,精神比于墨翟。非热爱乎人类,谁曾至于此极。革命未竟,英雄先亡,噩耗传来,云胡不伤。为君执锦,送葬军城,临穴涕泣,不知所云。”

聂荣臻司令员怀着沉痛的心情,声带哽咽读完祭文,并发表了简短的讲话。他号召晋察冀边区的干部、战士、医务工作者和所有人员,向白求恩大夫学习,并宣布把晋察冀军区卫生学校改名为“白求恩学校”,把学校附属的军区模范医院改名为“白求恩国际和平医院”。会上举行了隆重的墓葬安放仪式。

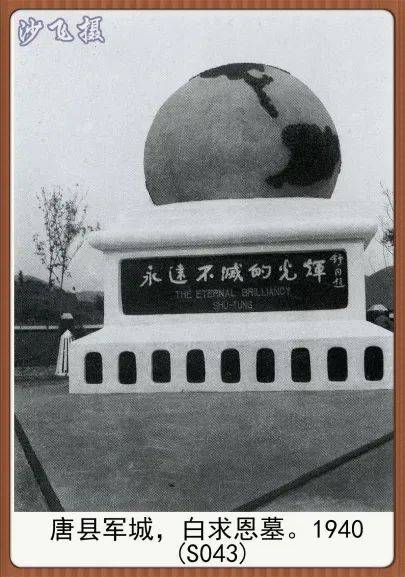

1940年6月,国际共产主义战士白求恩纪念碑上的题字为军区政治部主任舒同所写(沙飞 摄)

白求恩大夫的遗体下葬时,聂司令和军区政治部主任舒同在白求恩墓前静默很久,未讲话,万分悲痛,无限哀思。会后,他们还为修建白求恩墓和白求恩纪念碑奠基。晚上,军区文工团演出了纪念白求恩大夫的戏剧。

1940年6月21日,白求恩烈士陵墓和纪念碑在唐县建成,聂荣臻司令员从晋东南前线赶来,亲自参加了揭幕仪式。

白求恩烈士陵墓和白求恩纪念碑落成仪式(战地记者 张帆 摄)

五、白求恩的事迹在《晋察冀日报》上广为流传

《晋察冀日报》是在抗日战争开始不久,于1937年12月11日创刊的。该报由中国共产党晋察冀边区党委领导、军区政治部主办,最初报名《抗敌报》,取“抗击敌人侵略”之意。当时办报条件艰苦,阜平县山沟里没有铅印机,只能是石印、手写。我被调到报社工作,是1938年开春白杨林吐绿时。此后的全面抗日战争八年间,我一直负责编辑部的工作。创刊时的社长由军区政治部主任舒同兼任,1938年4月,邓拓调到报社任主任。这份党报从创刊到1945年抗日战争胜利,一直坚持在抗战前线打着游击出版。1940年11月7日在纪念晋察冀边区成立3周年时,更名为《晋察冀日报》。那时,一边在北岳山区转战,一边出版铅印日报,在艰难的办报条件下,发表了不少有关白求恩大夫的报道。

晋察冀边区党委主办的机关报《抗敌报》1937年12月11日在阜平县城创刊,1940年11月7日更名为《晋察冀日报》,办报十年半,于1948年6月14日终刊,共出版2845期。中共中央党报《人民日报》于1948年6月15日创刊,《晋察冀日报》成为其前身之一(陈华 供图)

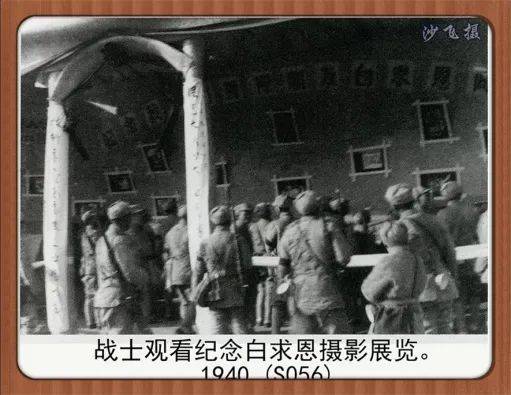

最近,我请女儿陈华翻阅查找《晋察冀日报》的汇总复印版,查阅到了报上发表的有关白求恩的新闻与通讯十多篇:《五台群众欢迎加拿大朋友》(1938年6月27日)、《加拿大医师输血拯救伤员》(1938年7月19日)、《白求恩大夫建立模范医院》(1938年9月16日)、《人类义士白求恩逝世》(1939年12月29日)、《万人追悼诺曼白求恩》(1940年1月13日)、《千百万军民永恒的悼念》(1940年6月27日)、《诺曼·白求恩陵墓落成典礼》(1940年6月27日)、《在烈士塔的遗迹上》(1941年1月12日)、《白求恩逝世两周年纪念大会》(1941年11月22日)、《白求恩和白求恩工作者》(1946年5月12日)、《访问白求恩医科大学》(1947年2月27日)。1946年,报社还举办了“纪念白求恩摄影展览”。

晋察冀军区在阜平举办纪念白求恩大夫摄影展(沙飞 摄)

白求恩的事迹在《晋察冀日报》连续报道后,白求恩的国际主义精神得到广泛传颂。据《晋察冀日报》刊登的消息,在白求恩医科大学培养的医生有518人,药剂师449人,护士635人。这些医务工作者被派往华北抗日前线和其他敌后抗日根据地,开展医疗救护工作。白求恩精神的感召力,不只在医务界,在广大干部、战士、群众中都有很大影响。

1946年5月12日,《晋察冀日报》刊登的纪念白求恩的文章,作者姚远方(陈华 供图)

在晋察冀边区,白求恩大夫协助中国参加抗战的事迹,无人不知、无人不晓。1941年12月20日,毛泽东主席在延安召开的纪念白求恩大会上宣讲《纪念白求恩》一文后,宣传面更加广泛。白求恩成为全中国人民熟知和敬重的国际主义战士,亿万人民心中的楷模。

六、“怀念白求恩”的墨宝终于带回加拿大

我之所以能活到这么高龄,是因年轻时白求恩大夫的救治,不然当时的晋察冀边区缺医少药,中耳炎若转成大脑炎,早就病死在五台山上了。

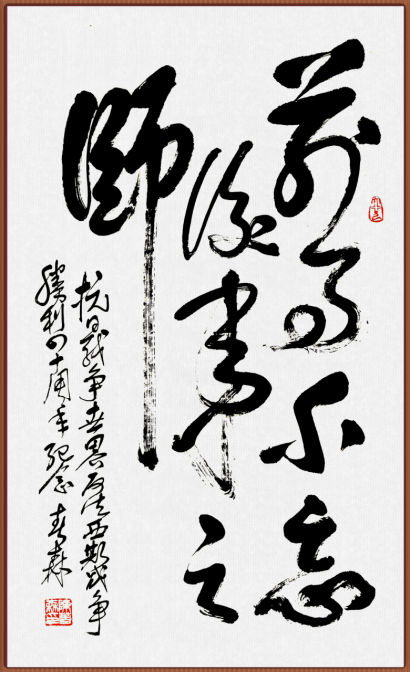

1985年,八路军新闻老战士陈春森69岁时为抗战胜利40周年所书(陈华 供图)

后来,经历抗日战争和解放战争的艰苦,因战争年代缺医少药,我时常想念白求恩大夫。新中国成立后的年年月月,我也常常怀念白求恩,如果不是白求恩大夫救了我,我真的活不到今天。

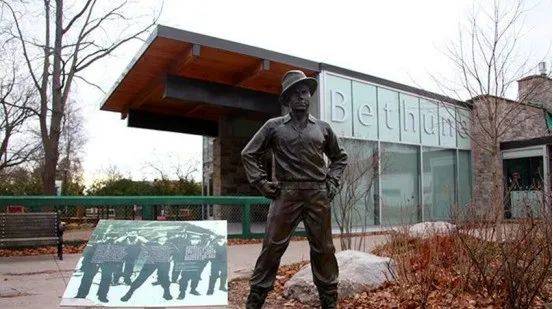

图为加拿大安大略省格雷文赫斯特的白求恩纪念馆,竖立着白求恩青年形象的雕像(中新社记者 余瑞冬 摄)

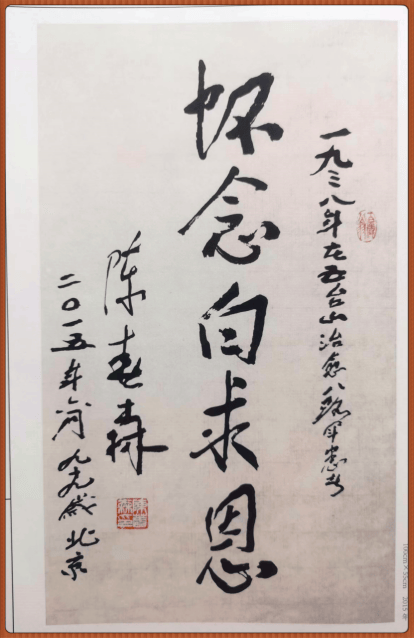

2015年,加拿大白求恩协会会长格兰特·斯图尔特(也曾是外科大夫)来京参加纪念白求恩的活动,我写了一幅字,题头是“一九三八年在五台山治愈八路军患者”,中书大字“怀念白求恩”,落款是“陈春森 二零一五年六月 九十九岁 北京”。

2015年,99岁的八路军老战士陈春森送给加拿大白求恩纪念馆的墨宝(陈华 供图)

在“重走白求恩之路”活动现场,我高兴地与格兰特·斯图尔特先生见了面。我请格兰特·斯图尔特将书法作品带去加拿大,希望存放在白求恩家乡的纪念馆里。

会后,格兰特·斯图尔特会长在河北省的几个县,沿着白求恩大夫的足迹,重走白求恩战斗过的几个地方,和北京的几位大夫一起,还为农村的当地人看病,让人十分感慨。他们在传承白求恩精神!

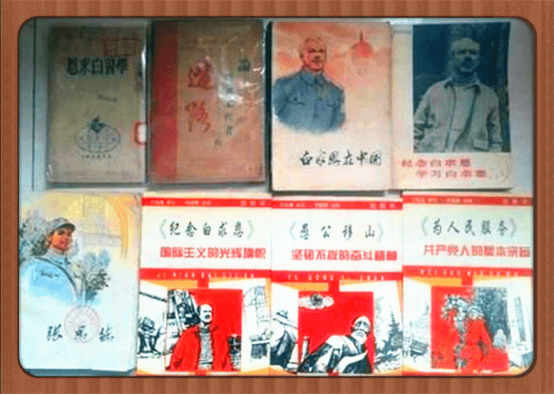

“老三篇”(毛泽东主席在延安时期写的《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》三篇文章)成为中华红色经典(陈龙狮 供图)

白求恩大夫为中国人民的解放事业贡献了生命,是一个伟大的国际主义战士,毛主席给了他极中肯的评价,说白求恩“是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”白求恩大夫永远是我们学习的榜样!

〔此文系《晋察冀日报》老新闻工作者陈春森同志遗作(2006年10月口述,后又陆续讲述有关内容),经陈春森同志女儿陈华整理,2013年收入人民日报出版社出版的《吹响民族的号筒——晋察冀日报的纪念与追忆》一书中。2025年2月,陈华再次修改补充有关资料〕

口述者陈春森/简介

陈春森,1916年12月出生于河北省曲阳县贾庄村,《晋察冀日报》报社十年游击办报最早的老新闻工作者之一。1937年参加革命,1939年加入中国共产党,参与创办、编辑早期的《抗敌报》(后更名为《晋察冀日报》)。曾任报社编辑、记者、编辑组长、科长、编辑部副部长、报社编委。中华人民共和国成立后,曾任天津铁路局宣传部部长、铁道部政治部宣传部第一副部长、唐山铁道学院党委副书记、北方交通大学党委副书记、副校长兼北方交通大学外国留学生分校校长、党组书记,铁道部政治部宣传部部长、铁道部政治部副主任。创办了全国最早的企业文联——中国铁路文联,并被推选为首任主席,连任两届12年。1982年,与报社老同志、老战士共同组建晋察冀日报史研究会,任会长。离休后老骥伏枥,坚持研究报史34年,主编并出书15部60多册。2016年百岁高龄时突患脑梗,病逝于北京。

整理者陈华/简介

陈华,陈春森女儿,1951年1月生。外交学院专科、中央党校本科毕业。1969年初第一批从北京赴延安插队知青,1969年12月加入中国共产党。曾任延安县蟠龙公社纸房沟大队党支部副书记、延安县妇联副主任、延安市碾庄公社党委副书记;北京市东城区东直门街道党委宣传部部长,北京市东城区人民政府外事办公室主任,北京市人民政府外事办公室处长,《北京志·外事志》副主编。退休后先后任晋察冀日报史研究会秘书长、副会长、会长。

来源:四川省地方志工作办公室

口述:陈春森(《晋察冀日报》新闻工作者,中华人民共和国成立后曾任天津铁路局宣传部部长、铁道部政治部宣传部第一副部长、唐山铁道学院党委副书记、北方交通大学党委副书记、铁道部政治部副主任、中国铁路文联主席、晋察冀日报史研究会会长等职)

整理:陈 华(北京市人民政府外事办公室原处长,《北京志·外事志》副主编。退休后先后任晋察冀日报史研究会秘书长、副会长、会长)

用户登录

还没有账号?

立即注册