【红色记忆】邓稼先:一腔热血铸利剑‖陈光华 胡干达

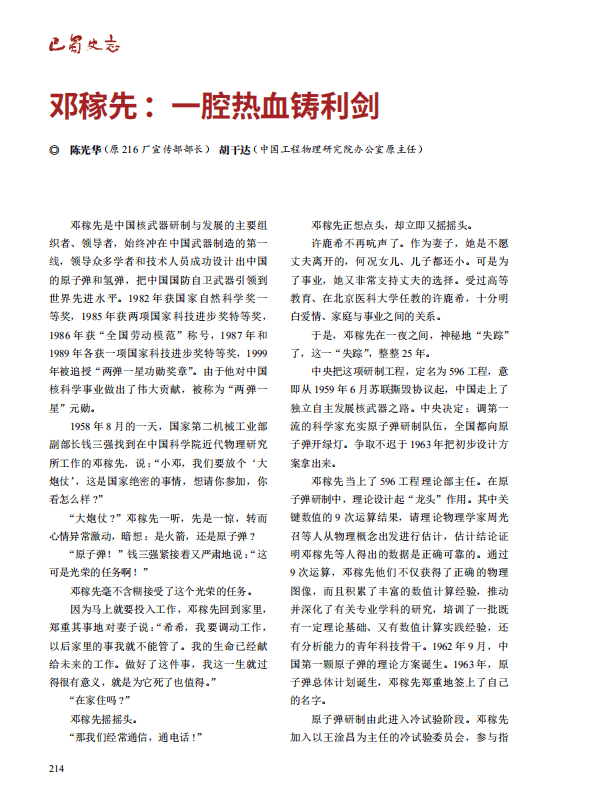

邓稼先:一腔热血铸利剑

陈光华 胡干达

邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,始终冲在中国武器制造的第一线,领导众多学者和技术人员成功设计出中国的原子弹和氢弹,把中国国防自卫武器引领到世界先进水平。1982年获国家自然科学奖一等奖,1985年获两项国家科技进步奖特等奖,1986年获“全国劳动模范”称号,1987年和1989年各获一项国家科技进步奖特等奖,1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。由于他对中国核科学事业做出了伟大贡献,被称为“两弹一星”元勋。

1958年8月的一天,国家第二机械工业部副部长钱三强找到在中国科学院近代物理研究所工作的邓稼先,说:“小邓,我们要放个‘大炮仗’,这是国家绝密的事情,想请你参加,你看怎么样?”

“大炮仗?”邓稼先一听,先是一惊,转而心情异常激动,暗想:是火箭,还是原子弹?

“原子弹!”钱三强紧接着又严肃地说:“这可是光荣的任务啊!”

邓稼先毫不含糊接受了这个光荣的任务。

因为马上就要投入工作,邓稼先回到家里,郑重其事地对妻子说:“希希,我要调动工作,以后家里的事我就不能管了。我的生命已经献给未来的工作。做好了这件事,我这一生就过得很有意义,就是为它死了也值得。”

“在家住吗?”邓稼先摇摇头。

“那我们经常通信,通电话!”

邓稼先正想点头,却立即又摇摇头。

许鹿希不再吭声了。作为妻子,她是不愿丈夫离开的,何况女儿、儿子都还小。可是为了事业,她又非常支持丈夫的选择。受过高等教育、在北京医科大学任教的许鹿希,十分明白爱情、家庭与事业之间的关系。

于是,邓稼先在一夜之间,神秘地“失踪”了,这一“失踪”,整整25年。

中央把这项研制工程,定名为596工程,意即从1959年6月苏联撕毁协议起,中国走上了独立自主发展核武器之路。中央决定:调第一流的科学家充实原子弹研制队伍,全国都向原子弹开绿灯。争取不迟于1963年把初步设计方案拿出来。

邓稼先当上了596工程理论部主任。在原子弹研制中,理论设计起“龙头”作用。其中关键数值的9次运算结果,请理论物理学家周光召等人从物理概念出发进行估计,估计结论证明邓稼先等人得出的数据是正确可靠的。通过9次运算,邓稼先他们不仅获得了正确的物理图像,而且积累了丰富的数值计算经验,推动并深化了有关专业学科的研究,培训了一批既有一定理论基础、又有数值计算实践经验,还有分析能力的青年科技骨干。1962年9月,中国第一颗原子弹的理论方案诞生。1963年,原子弹总体计划诞生,邓稼先郑重地签上了自己的名字。

原子弹研制由此进入冷试验阶段。邓稼先加入以王淦昌为主任的冷试验委员会,参与指导核试验前的各种模拟爆轰试验。1964年10月16日,邓稼先来到新疆罗布泊,参加第一次核试验。他们驱车来到戈壁深处的试验场,在指挥车上远远望着耸立于沙漠上的那座120米高的铁塔,以及铁塔托举着的那个“大炮仗”,他的心立即提到嗓子眼上。此刻,毛泽东、周恩来、聂荣臻等党和国家领导人,都在关注着这历史性的瞬间。

下午3时30分,蓦然间一道强光闪过,沙漠深处传来一阵震天撼地的雷鸣,一个巨大的火球从地面腾起,翻滚着,燃烧着,强大的冲击波使大漠瞬间成为一片火海,烈焰之后,在万里晴空形成一朵拔地参天的蘑菇云……

人民大会堂里正开着大会,周恩来快步走到台前,激动地向大家宣布:“中国的原子弹爆炸成功!中国已拥有了自己的原子弹!”与会代表被这突如其来的喜讯震惊了,全场爆发出雷鸣般的欢呼声……

试验现场也在欢呼跳跃。此时,悬在邓稼先嗓子眼的心才重新放回肚里,看着欢呼雀跃的人群,他流下了激动的热泪。

早在1963年第一颗原子弹总体计划上交中央专委后,聂荣臻就让邓稼先领导的理论部集中全部精力,研制中国的第一颗氢弹。

现在,摆在邓稼先面前的任务是:一方面组织人力研究原子弹的小型化,一方面率领理论部主力发起突破氢弹原理的战斗。

理论部主任邓稼先和于敏等其他几位副主任,兵分几路,带领科技人员们探索氢弹原理,在不长的时间内,对各个环节都提出了较可靠的数据,拟订了氢弹研制的方案。后来,国外把这个方案叫作“邓-于理论设计方案”。经过充分准备和一系列热核试验后,以周恩来为首的中央专门委员会决定:按此理论方案设计,直接进行全当量的氢弹试验。

1967年6月17日,仍然是在大戈壁,当东方露出晨曦之际,又一颗“大炮仗”——中国第一颗氢弹,从系着的降落伞上降落到预定位置,只见强光中涌出一枚巨大的金红色火球……

世界再一次为之震惊。从原子弹到氢弹,美国用了7年零4个月,苏联用了4年,英国用了4年7个月,法国用了8年6个月。而中国,只用了2年8个月。

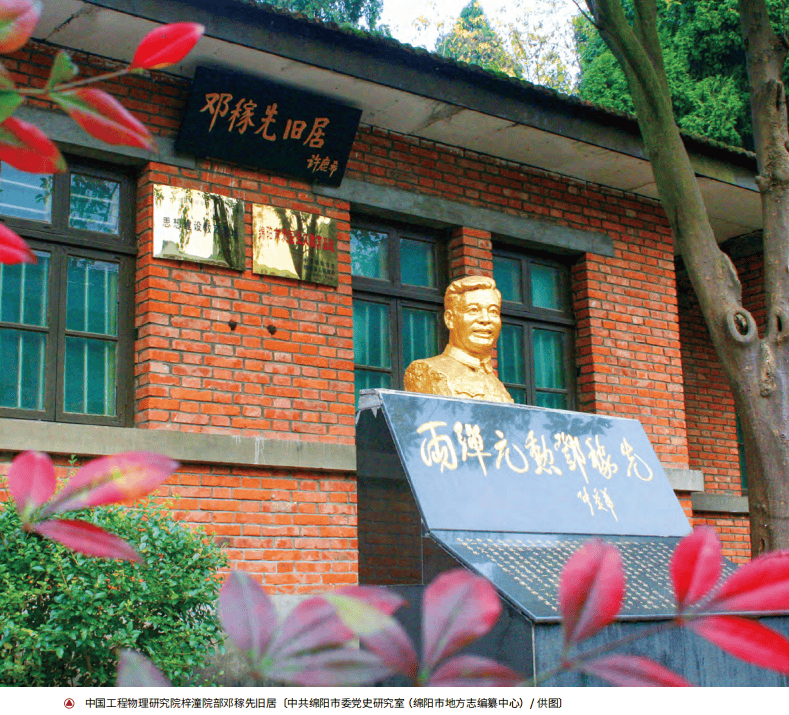

邓稼先于20世纪70年代初从大西北迁来四川绵阳三线新基地,1972年担任研究院副院长,7年后升任院长,负责全面领导核武器的改进和发展工作,带领中国核武器研制在20世纪80年代有了新的突破。

邓稼先把研究院当成了家。有一年元旦、春节前夕他在北京开会,完全可以留在北京同夫人、孩子团聚,他却匆匆返回基地。国家实行改革开放后,经济开始恢复,人民生活开始好转,但研究院的职工生活仍然有许多困难,他要和大家共度春节。当然,邓稼先更关心的

是工作,他曾向本院各单位领导说过:“在我们这里,没有小问题,任何一件小事都是大事,任何一个小问题,假如解决不好,都会酿成大祸。”一天午夜,邓稼先刚睡下,核材料加工车间打来电话,一个关键部件加工出了点问题,邓稼先放下电话,叫来小车,立即赶去。这时天正下着大雨,山洪带着石头往下滚,路上还有几处塌方。车到河边,洪水已淹没了桥面,这里曾经发生过车毁人亡的事故,司机刹住车,不敢再往前开。

邓稼先对司机说:“冲!冲过去!”

司机为难地说:“邓院长,你是大科学家啊!”

邓稼先着急了:“他们在等我!干咱这一行,出了事故不得了啊!”

司机狠了狠心,瞄准被水淹没的桥中心,一口气冲了过去。浑黄的河水灌进车里,打湿了两人的衣服。

1984年,邓稼先指挥了中国第六个五年计划期间的最后一次核试验。他又来到西北试验场。

试验前夕,邓稼先从住地向试验场地走去。走着走着,他对前面两位科技人员说:“你们架我一下,架我一下!”他气喘吁吁,已经迈不动步子。两位科技人员折回来,架着他,又往前走。原来邓稼先最近经常莫名其妙地拉肚子,而且带血,他以为是痔疮出血,并没在意。12月19日,又一次紧张的零时即将到来,穿着防护服、戴着防护帽的邓稼先以及副院长于敏、高潮坐在指挥车上,注视着前方那座雄伟的大山:在大山的心脏里,正安卧着一种核武器的新生代。

电子钟逆时针计数,零时到,大地一阵颤动,闷雷一样的响声从山肚子里传出,那山好像要飞起来,烟雾腾腾……

“那个尖尖有没有?”见副院长胡仁字从远处跑来,邓稼先他们迫不及待地问。

“有!尖得很高,很清晰!”

他们接过测试记录底片,一眼就瞥见那个标志着表法热试验圆满成功的“尖尖”实验波形,证实了邓稼先选取、实施方案的决策是正确的,标志着提前达到了预期的目标,宣告中国核武器事业攀上了一个新的峰巅。

回到大帐篷里,邓稼先兴奋地对大家说:“结果出乎预料的好,理论和实践取得全面丰收,是一次重大突破!”

这是一次对核武器发展具有重要历史意义的核试验,也是邓稼先最后一次亲自参加的核试验。

1985年5月,邓稼先同副院长胡仁字去北京向国防科工委汇报工作。科工委一位领导同志向他们传达了中央领导同志对核研究院的指示:建立军民结合的新体制。邓稼先感到这个指示十分重要,必须立即贯彻。汇报结束时已是下午一时,邓稼先连家也不回,在街上匆匆吃了点东西,就找其他同志研究核工业向民用技术转移方面应抓些什么重大项目。邓稼先一再强调:九院一定要集中力量抓几件对国民经济和科学技术发展能起较大作用的事,这样事业才能提高。

同年7月,他又去北京参加国防科工委的一次科研计划会。会议期间,有人发现他大便带血,于是反映到国防科工委领导那里。张爱萍对此十分重视,立即不由分说拉着邓稼先去医院检查。

轿车载着他们直奔解放军总医院。经一系列检查,到8月6日,检查结果出来后,张爱萍将军倒吸了一口冷气。他强制自己冷静下来,幽默地对邓稼先说:“老邓,你可要住院治你的‘痔疮’了,这里条件好,治愈快些!”

邓稼先患的是直肠癌,癌细胞已经扩散。据医生推断,1984年冬天那次关键性的热核试验时,癌症已经侵袭邓稼先的躯体。

8月10日,医生为邓稼先做第一次手术。张爱萍赶到医院,守候在手术室外。几小时后,手推车才把昏迷中的邓稼先推回病房。

伤口愈合后,邓稼先的腰间挂了个排泄用的塑料瓶。他这才琢磨出来:这哪里是治“痔疮”,他分明得了不治之症!但他十分平静,出院后,坚持要求回核研究院。

国防科工委不同意。仅仅过了一个多月,邓稼先又被送进了医院。1986年3月29日,医院为他做第二次手术。打开腹腔,医生怔住了:癌细胞严重扩散,已无法再做手术,只好默默地将伤口缝合。

邓稼先静静地躺在病床上,开始思考许多问题。他难以相信自己这样棒的身体,会被癌细胞吞噬;但他又想,人总是要死的,不过早迟而已,也不是什么大不了的事。现在,他要抓紧时间对核科研提出自己的看法,同时拼命看书。第一次手术出院后,他就瞒着家人买了一张月票,腰间挂着引流瓶,经常去挤公共汽车,到北京图书馆看书,早出晚归。现在,他开列出一串图书目录,让警卫员回家替他找来放在床头柜上,供他随时翻阅。副院长胡仁宇多次到医院,向邓稼先汇报、请示工作。邓稼先谈了这段时间经常思考的问题,他要胡仁宇转告全院同志:应该看到,由于党和人民的支持,经过二十多年的努力,研究院已有一支多学科配合、有较高水平的科技队伍,有一定的设备条件,有二十多年积累起来的对大型科研项目集体攻关的经验。这是我们国家在科技力量上的宝贵财富,一定要共同努力,总结好经验,使这支队伍不断巩固和提高,继承和发扬优良传统,在新的历史时期里为祖国四化事业作出更大贡献。在高技术发展方面,首先要选准方向、扬长避短、集中力量,在少数几个重点课题上切切实实做出一点对国家对人民有用的事情来。

邓稼先还同副院长于敏进行过几次长谈。他们决定联名向党中央写信,就中国核武器事业和高技术的发展提出自己的看法和建议。信件经过多次修改,又征求了有关方面的意见,才最后定稿。有好几次,邓稼先强忍着化疗之后的痛苦,在病床上挣扎着亲笔写下自己的意见。

建议信交出后,邓稼先又着手写他那部未完成的几十万字的书稿。第一颗原子弹爆炸成功后,邓稼先就与周光召合写了《我国第一颗原子弹理论研究总结》。这是一部核武器理论设计开创性的基础巨著。这部著作不仅对以后的理论设计起到了指导作用,而且又是培养科研人员入门的教科书。邓稼先还写了电动力学、等离子体物理、球面聚心爆轰波理论等许多讲义。他还指导科研人员从已经发表的其他金属材料的状态方程,推出了低压区轴的状态方程。同时,他又对托马斯——费米理论做了修正,求出极高压下的核材料状态方程,并且巧妙地与低压区状态方程连接,给出了相当大区域之内完整的状态方程,满足了理论设计的需要。担任院长重任之后,邓稼先又着手写“量子场论”和“群论”方面的专著,已经写了几章。现在,在病床上,他想抓紧时间写下去。

1986年5月15日,医生第三次打开邓稼先的腹腔进行会诊。这是许鹿希的要求,作为妻子,她多想看到一线希望啊!可惜到了这个地步,专家们已无回天之力。

1986年6月15日,国务院副总理万里到医院看望邓稼先,同时告诉他国务院决定授予他“全国劳动模范”称号。两天后,授奖仪式在医院病房里举行。这天邓稼先服用了加倍的止痛药,修了面,梳理了头发,穿上一套整洁的中山装,从病床上下来,站着,还是那样高大。他微笑着,伸出双手,庄重地接过时任国务院副总理李鹏授予的奖章和证书。

邓稼先作了生平的最后一次发言:“核武器事业是成千上万人的努力才能取得成功的,我只不过做了一部分应该做的工作,只能做个代表而已。”

7月29日下午l时50分,一颗璀璨的科学巨星陨落了,终年62岁……

来源:四川省地方志工作办公室

作者:陈光华(原216厂宣传部部长)

胡干达(中国工程物理研究院办公室原主任)

用户登录

还没有账号?

立即注册