【红色记忆】陕西三原西关渠岸52号外婆家——陕西省委、军委的地下联络点‖李曼玲

陕西三原西关渠岸52号外婆家

陕西省委、军委的地下联络点

李曼玲

古槐,渠岸,老屋。

陕西三原西关渠岸52号是我的外婆家。

早在20世纪初,我的外婆就跟随家人从四川逃饥荒来到陕西,嫁给了关中汉子、木匠姚玉林,生了3个孩子:姨妈、舅舅和我的母亲。一家人靠外公做木匠活儿维持生活。在我的记忆中,外婆个子不高,人很精明,走路说话都很麻利,还是个热心肠,周围的人都亲切地叫她“姚阿婆”。每次我和父母回三原看她和舅舅,外婆都忙前忙后,给我们做陕西风味的臊子面,舅舅一边拉风箱一边给我们在柴火堆上烧玉米棒……

外公姚玉林,个子1米8,身材魁梧,长着一张周正的脸,为人忠厚老实,做得一手好木匠活儿,方圆几十里的人都知道在三原西关渠岸有个姚木匠。张文生先生在《陕西文史资料》第十六辑《怀念于右任先生》(节录)一文中写道:“于先生的父亲往淳化避难时,西关木匠姚玉林送老人到淳化,一路经营。这些好处,于先生一生不忘。记得18年前后的灾荒中,经我手常给姚家送钱,对姚家的子孙经常照顾”。许有成先生编著的《于右任传》为大陆出版的第一本于右任传记,在此书中也比较详细地记录了于右任父亲于宝文要离家避难,西关木匠姚玉林送他之事。

据外婆和母亲回忆说,家门前有一条3米宽的渠,渠对岸的巷子里就是于右任家,于右任的父亲于宝文因家境贫困,常年在外谋生,回来一趟就歇些日子。家里有些木器活儿就让外公帮忙,一来二往,又聊得到一起,于父看外公憨厚实在,二人很快就成了好友,无话不谈。于宝文的儿子于右任自幼听从父亲的话,立志做个读书人,被陕西学政目为“西北奇才”,后中举人。1904年因刊印的《半哭半笑楼》,以诗歌引古讽今,公开反对清廷,对清廷政府腐败痛心疾首,毫不隐讳。故因诗招祸,朝廷下令抓捕于右任,当时他接到家信秘密从开封逃往上海。三原家中的于右任父亲此时也是不知所措,听从三原城关盐店街好友李雨田(与外公也是朋友)劝说,让他赶快逃走,免遭株连。于父赶紧找来外公姚木匠商量,外公背上自家烙的锅盔馍,亲自牵着驴护送国民政府高级官员、中国近代书法家于右任的父亲从三原走了100多里路去淳化避难两个多月。母亲回忆道:民国十八年(1929),陕西遭遇百年大旱,最严重的是关中地区,土地开裂,河渠干枯,地里不打粮食,人们饥饿得吃棉花竿,吃得流鼻血。当时于右任家施大恩,经常给百姓舍饭,对我家更是不忘报恩。

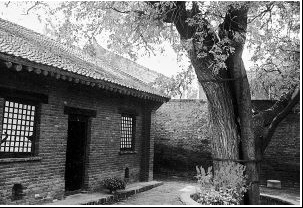

三原县于右任故居(图源:西安日报)

母亲姚一纯1928年从陕西三原民治学校毕业,1932年进入于右任创办的陕西三原女子中学高师班读书,并参加革命活动。三原女子中学学生在地下党员校长王芸竹和进步教师陈静之、李瘦枝等组织下成立宣传队,创办夜校,提高民众的文化水平和思想觉悟。募捐军鞋、棉衣,收集废铜烂铁,以实际行动支援抗战。陕西早期革命活动家孙作宾的夫人刘杰,范明的夫人梁枫,丁志明的夫人刘明都曾就读于此校,并与母亲是同学。

1930年,17岁的母亲与我的父亲李慕愚(当时在杨虎城部队,中共地下党员)结婚。从此,这个家庭便成为我地下党陕西省委军委系统活动的立足点和联络点。

父亲在1988年写的《全国政协委员李慕愚小传》中记载:“1933年4月,陕西省委决定我任陕西省士兵委员会书记。不久我去千阳县任西风特委军委书记(特委书记李特生),准备在陕甘边去建立根据地,开展游击战争。同年七月底,我回西安向省委汇报工作,北关联络点的党员杨维坤告诉我形势紧张,叫我赶快离开西安。我回到三原西关岳母家中,情况也很紧张,敌人到处搜捕共产党员,我的岳母遂将埋藏多年的十两白银换成银圆,给我作路费让我赶快出发,至今使我感激不尽。”

1933年冬,陇东司令部保送连排级干部40余人到西安新城绥靖公署步兵训练班军官队受训,程鹏九给李慕愚弄了个中尉排长身份,到西安受训,李编入军官队第三中队(机枪队),李在步训班受训期间,除与杜俊杰(一队区队长)发生党的组织关系外,不再与任何人发生关系,专心学习军事,曾编写了《德式班排连战斗动作纲要》,毕业时300多人李慕愚名列第二,杨虎城将军亲自为他授奖,并以优等生名义让他留校任区队长。1934年秋李慕愚被调任为杨虎城将军的上尉侍从副官。从此,李的组织关系为单线联系,长期隐蔽,以待时机。

由于当时父亲李慕愚的公开身份是杨虎城将军的上尉侍从副官,所以外婆家这个中共地下党的联络点始终未暴露与破坏,曾在这里住过和工作过的有:中共中央的汪锋同志,陕西省委的孙作宾、欧阳钦、吕剑人、王国、梁励生、王立、杨信、崔清儒、肖爽等同志;还有孔从周、范明、崔治堂、刘继增、耿景惠、王写剑、刘侠增、程礼义、耿景惠、张庚良、黎之淦同志。他们有的在这里长期住过或来往接头联系。其中,范明、刘侠增、黎之淦同志在这里由李慕愚等人介绍宣誓加入了中国共产党。贺志云在《渭南文史资料》第六辑《李慕愚轶事》一文中也写道:中华人民共和国成立后曾任福建大学党委书记的张黑,人民日报记者刘衡,广州市委干部吴刚等,都是1941年前后通过姚阿婆家转往奔向陕北延安的。许多共产党员同志在地下工作的极端困难时期,都是依赖姚家这个地址为革命做了许多工作……

记得全国政协七届一次会议期间,母亲陪父亲到北京开会住在香山饭店,人民日报社的刘衡阿姨前来看望我的母亲,曾激动地回忆起当年在我外婆家住过的情景:姚阿婆怎样给他们烙锅盔饼,怎样擀面、煮面拌盐和辣子面做给他们吃……她说走时还是穿着我母亲的棉大衣奔赴延安的。

当年,我母亲、外婆及舅舅不畏艰难和风险为他们做饭、放哨、送信、安排食宿、办理杂务,几十年如一日。自1930年,这个陕西三原西关渠岸52号联络点始终未暴露与破坏,这个家庭对地下党进行了长期掩护,在大革命时期和民主革命时期对我党和革命事业是有一定贡献的。

参考文献:

1.李慕愚,《自传》.

2.许有成,《于右任传》.

3.张文生,《陕西文史资料》第十六辑.

4.贺志云,《渭南文史资料》第六辑.

5.范明回忆录.

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李曼玲〔女,1953年6月生,中共党员,中国中医科学院中药研究所(室)主任,研究员,博士生导师,现已退休〕

用户登录

还没有账号?

立即注册