【红色记忆】邓小平:中国要在世界高科技领域占有一席之地

邓小平

中国要在世界高科技领域占有一席之地

李源正

邓小平曾对著名科学家李政道说:“对于科学我是外行,但我是热心科学的。”改革开放以后,他率先提出“尊重知识、尊重人才”的口号,强调“我们要实现现代化,关键是科学技术要能上去。发展科学技术,不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化,必须有知识,有人才”。通过为知识分子正名、恢复高考制度、支持“863”计划、建设北京正负电子对撞机工程、开展中外科技合作等措施,邓小平大刀阔斧地进行科技和教育领域的改革,扭转了人们对知识和科技的看法,推动了人们更新读书和教育的理念。他经过长期思考,提出了“科学技术是第一生产力”的战略判断,强调中国要“在世界高科技领域占有一席之地”,展现了对于国家未来发展的远见卓识,为推动中国科技发展作出了巨大贡献。

科学技术是第一生产力

邓小平一向重视科技工作,尊重科技人员。早在1952年9月12日,邓小平在政务院讨论中国科学院工作的会议上就指出,科学研究是一项基本建设,在这方面的投资就叫基本建设的投资。“文革”期间,面对中国科技事业遭受极大摧残,知识分子被贬称为“臭老九”、被关进“牛棚”接受劳动改造的动荡局面,邓小平痛心不已。1975年,邓小平在主持全面整顿时,亲自指导相关同志在调查研究的基础上六易其稿,向中央提交了一份关于中科院工作的《汇报提纲》,并亲自听取了中科院的工作汇报。他认为这个《汇报提纲》很重要,不但能管科学院,而且对整个科技界、教育界和其他部门也能起作用。这个《汇报提纲》虽然最后没有印发,但它明确了中国科技事业发展的方向、目标、方针、政策,描绘了中国科技发展的光明前景,为日后的科技机制改革奠定了基础。

1977年,邓小平复出后,主动要求分管科技和教育。他及时召开了全国科技教育座谈会,按照他的意见,中国科学院和教育部分别在科学院系统和高等院校邀请了33位专家学者参会,邓小平自始至终亲自主持座谈会。在这次座谈会上,武汉大学的查全性教授抨击了当时招生制度的严重弊病,建议实行高等学校招生考试制度。邓小平当场拍板当年恢复高考。1978年3月18日,邓小平在全国科学大会上发表了重要讲话,讲话中谈的第一个问题,就是对科学技术是生产力的认识问题。他明确指出:“科学技术是生产力,这是马克思主义历来的观点”,“现代科学技术的发展,使科学与生产的关系越来越密切了。科学技术作为生产力,越来越显示出巨大的作用”。邓小平的观点,在6000人的会场内外激起强烈反响,已经82岁高龄的农科院院长金善宝说:“我要像28岁那样来继续奋斗。”

1977年,邓小平主持召开科学和教育工作座谈会。

随着我国经济社会的发展,邓小平对科学技术重要性的认识进一步发展,他提出了“科学技术是第一生产力”的重要思想。1988年9月5日,邓小平在会见捷克斯洛伐克总统胡萨克时指出,马克思说过,科学技术是生产力,事实证明这话讲得很对。依我看,科学技术是第一生产力。几天之后的9月12日,邓小平在听取关于价格和工资改革初步方案的汇报时,就科学技术问题发表了精彩的谈话。他说:“我见胡萨克时谈到,马克思讲过科学技术是生产力,这是非常正确的,现在看来这样说可能不够,恐怕是第一生产力。将来农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术。对科学技术的重要性要充分认识。”

在邓小平的反复强调下,科学技术是第一生产力的思想日益深入人心,也成为脍炙人口的名言。这一思想丰富和发展了马克思主义科学观,将人们对社会发展动力的认识推进新的境界,产生了广泛的社会影响。

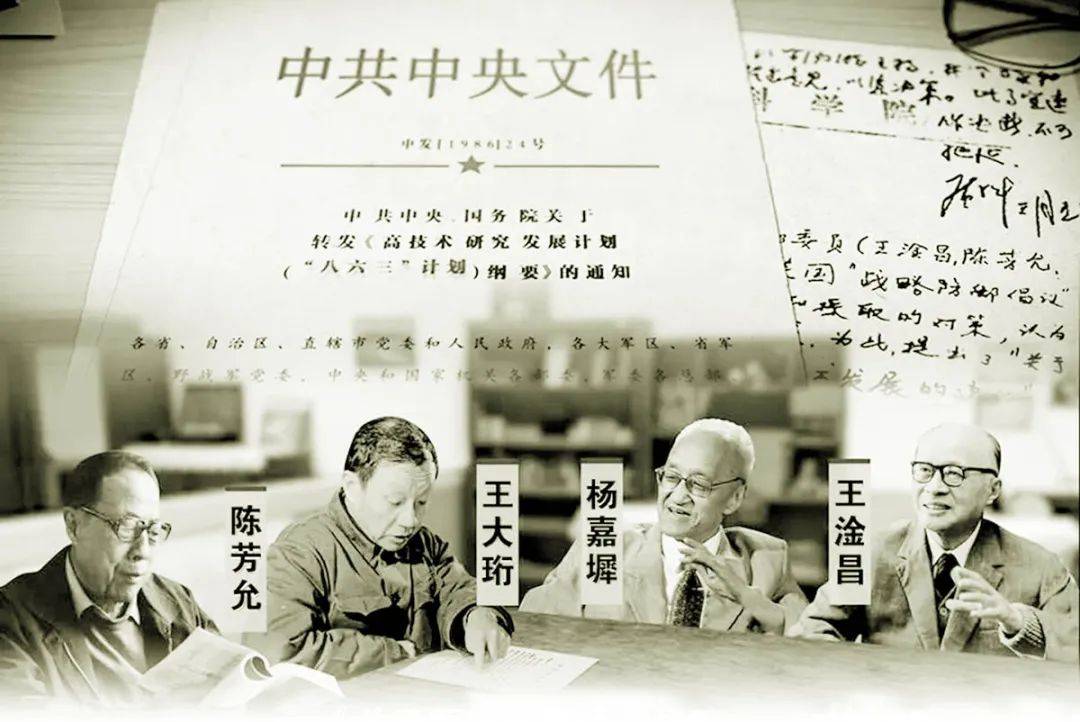

支持实施“863”计划

20世纪80年代,世界科学技术发展日新月异,美国实施了“星球大战计划”,欧洲实施了“尤里卡计划”。面对激烈的国际竞争,中国科技工作者秉持爱国传统,十分关心中国科技的未来。1986年3月3日,王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位科学家给邓小平、胡耀邦写信,提出跟踪研究外国高技术发展的建议。3月5日,邓小平即作出批示,认为这个建议十分重要,要求国务院找些专家和有关负责同志讨论,提出意见,以凭决策。他还强调,此事宜速作决断,不可拖延。

根据邓小平的批示,国家科委邀请部分科学家进行座谈。座谈中,对选择高技术项目是以发展国民经济为主,还是以增强军事实力为主,产生了不同意见。邓小平作出批示说:“我赞成‘军民结合,以民为主’的方针。”此后,国家科委成立计划编制小组,组织论证,广泛征求专家意见。由于这个计划是1986年3月提出的,故简称“863”计划。同年10月6日,邓小平在审阅关于该计划的报告和有关文件时,作出批示:“我建议,可以这样定下来,并立即组织实施。(如有缺点或不足,在实施中可以修改和补充)”

1986年11月18日,面向21世纪的中国战略性高科技发展计划——《高技术研究发展计划纲要》正式发布。由于科学家的建议和邓小平对建议的批示都是在1986年3月,这个宏伟的计划简称“863”计划。

1986年11月18日,中共中央、国务院转发《高技术研究发展计划纲要》。这个计划纲要从世界高技术的发展趋势和我国的需要与实际可能出发,选择了十五个主题题目,分别属于七个领域,包括生物技术、航天技术、信息技术、先进防御技术、自动化技术、能源技术和新材料技术的一些领域,以此作为突破重点,在几个重要的高技术领域跟踪世界水平。由此,“863”计划开始正式实施。

在当时国家财政并不宽裕的条件下,作出这样的决定并不容易。王大珩后来回忆说:“当初我们谁也没想到小平同志会批得那么快。小平同志对这方面这样重视,远远出乎我们的意料。这件事对我来说简直是喜出望外……可见,他对我国的高技术发展审时度势,高瞻远瞩,已经是胸有成竹。”邓小平从战略高度出发,以对科学技术规律的深刻认识和国家发展的远见卓识,提出中国必须发展自己的高技术,这是综合国力的表现。“863”计划实施以来,国家投入了大量资金,吸引了数万人参加,出了很多高水平的研究成果,同时培养和造就了数万名中青年科学家。这一计划起到了对中国科技发展的牵引作用,取得了巨大成功。

邓小平一直关注着“863”计划的实施,推动该计划的发展完善。1988年12月27日,邓小平在批阅王淦昌、王大珩、于敏在同月22日的来信时,就他们建议将激光核聚变研究列入高新技术跟踪发展计划一事,作出批示,认为建议是可行的。1991年4月,邓小平又挥笔为“863”计划工作会议题词:“发展高科技,实现产业化。”再次给为实现“863”计划而攻关的科学家以鼓励,也为我国高科技发展指明了方向。

支持建设北京正负电子对撞机工程

建设北京正负电子对撞机国家实验室是20世纪80年代中国科技发展的标志性成果,这一工程是在邓小平亲自关心和指导下实施的。1980年底到1981年初,美籍华人李政道教授和美国斯坦福直线加速器中心所长潘诺夫斯基教授,以及中科院高能所在美的一批访问学者,都提出在中国建造2.22亿电子伏正负电子对撞机的建议。1981年12月22日,中国科学院负责人向邓小平和中央领导报告,请求批准在北京建设正负电子对撞机的方案。邓小平当日即批示:“这项工程已进行到这个程度,不宜中断,他们所提方针,比较切实可行。我赞成加以批准,不再犹豫。”12月25日,邓小平在会见李政道前再次指示:再坚持,下决心,不要再犹豫了。在谈到工程进度和经费时,他指出:按五年为期,经费要放宽一些,不要再犹豫不决了,这个益处是很大的。

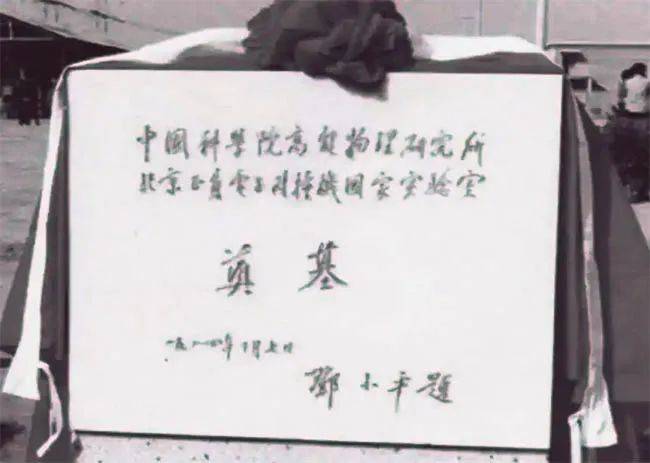

1984年10月7日,在北京正负电子对撞机国家实验室破土动工之日,邓小平亲临建设现场,亲笔题词“中国科学院高能物理研究所北京正负电子对撞机国家实验室奠基”,并培上了第一铲土。典礼之前,邓小平还参观了工程模型,听取关于对撞机性能和用途的汇报,并参观了中科院高能物理研究所的质子加速器。

1984年10月7日,邓小平亲自为中国科学院高能物理研究所北京正负电子对撞机国家实验室工程奠基并题词。

经过四年的建设,北京正负电子对撞机国家实验室于1988年10月建成。10月16日,中国第一台高能粒子加速器——北京正负电子首次对撞成功,标志着我国相关领域的高科技水平跻身于世界先进行列,是高能物理研究的重要里程碑。《人民日报》报道称“这是我国继原子弹、氢弹爆炸成功、人造卫星上天之后,在高科技领域又一重大突破性成就”,“它的建成和对撞成功,为我国粒子物理和同步辐射应用开辟了广阔的前景,揭开了我国高能物理研究的新篇章”。

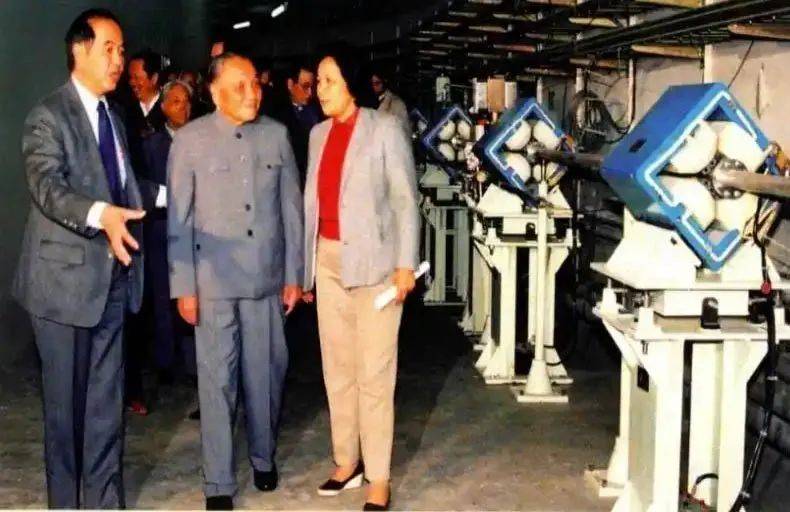

10月24日,邓小平再次来到这座宏伟的科学重地,这位84岁的老人先讲了一个故事:有一位欧洲朋友,是位科学家,向我提了一个问题,“你们目前经济并不发达,为什么要搞这个东西?”我就回答他,这是从长远发展的利益着眼,不能只看到眼前。随后,他就中国发展高科技的战略意义发表了一番精彩的谈话:“过去也好,今天也好,将来也好,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”面对世界科技蓬勃发展的浪潮,邓小平鼓励中国参与其中,在发展中实现追赶。他高瞻远瞩地指出:“现在世界的发展,特别是高科技领域的发展一日千里,中国不能安于落后,必须一开始就参与这个领域的发展。搞这个工程就是这个意思。还有其他一些重大项目,中国也不能不参与,尽管穷。因为你不参与,不加入发展的行列,差距越来越大。”

李政道陪同邓小平在高能所视察北京正负电子对撞机

中国要“在世界高科技领域占有一席之地”集中体现了邓小平对高科技的重视,激励着中国科技工作者在世界科技大潮中不甘落后、奋起直追的决心和信心。1992年初,邓小平在南方谈话时再次强调了科技的重要性。他指出,在科学技术方面,中国要有一席之地。科技是第一生产力,我相信这是正确的。经济发展得快一点,必须依靠科技和教育。要提倡科学,靠科学才有希望。搞科技,越高越好,越新越好。越高越新,我们也就越高兴。不只我们高兴,人民高兴,国家高兴。在邓小平科技思想的指引下,党和政府制定了一系列正确的科技工作方针政策,采取了一系列措施,中国的科技发展进入到快车道,有力推进了中国从科技大国向科技强国的奋进征程。

来源:党史博采

作者:李源正

用户登录

还没有账号?

立即注册