陈乾 ‖ 歌曲《歌唱祖国》诞生记

编者按 “五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮”“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”“我和我的祖国,像海和浪花一朵”……为什么这些歌曲,年代再久远,一听仍会心潮澎湃?为什么这些歌曲,即便很久没听,旋律一响,仍会热泪盈眶?

因为这歌声中有家国,有她的筚路蓝缕,有她的艰辛曲折,有她的拼搏奋斗,有她的欣欣向荣;因为这歌声中有风云,有一代代人的血和泪,有无数人的悲与欢,有一个民族的屈辱与自信,有一个国家的光荣和梦想。

这是历史之歌,也是未来之歌。它们凝聚了中国共产党气质中最坚硬的部分,也抒发着亿万中华儿女灵魂中最柔软的心声。它们呼应着祖国母亲的心跳,也紧扣着中华民族团结奋进的脉搏。

岁月留声。在新中国成立70周年之际,我们选取部分有代表性的歌曲,和祖国母亲一起,和千万读者一起,听听这些直入人心的壮美旋律,听听歌曲背后那些动人故事。

胜利歌声为何如此响亮

歌曲《歌唱祖国》诞生记

它是全中国人民耳熟能详的歌曲,被十几亿人传唱了近70年;

它美妙的旋律与激昂的歌词,鼓舞了一代又一代人,把全世界华人的心凝聚在一起;

它已成为中华人民共和国重大国务活动、会务活动、外事活动、检阅活动的礼仪曲、开场曲和尾声曲;

它和《义勇军进行曲》一样,被永久载入史册;

它,就是人民音乐家王莘于1950年作词、作曲的歌曲《歌唱祖国》。

王莘在朝鲜战场和慰问团排练《歌唱祖国》 (图片来源:光明日报)

1949年,随着开国礼炮第一声巨响,中华人民共和国的成立,既开辟了中国社会历史的新纪元,也开启了文学艺术发展的新阶段。新的时代和新的生活,为文艺工作者施展才华创造了更为广阔的天地。在光荣的历史使命感召下,艺术家们满怀热情地投入对新社会的讴歌中。他们以饱含民族精神和时代精神的优秀作品,鼓舞和激励着全国各族人民积极投身到新中国的各项建设事业中去。

《歌唱祖国》就是这一时期诞生的,承载独特历史使命,蕴含丰富艺术价值的群众歌曲之一。它缘起于1949年开国大典,问世于1950年国庆节前,又于1951年9月15日登上《人民日报》,成为中央文化部(文化和旅游部前身)要求全国范围学唱的歌曲。1951年国庆期间,《歌唱祖国》以其广阔的构思、深远的立意、鲜明的音乐形象和铿锵有力的音乐语言唱响全国,此后,在海内外迅速传播,成为几代中华儿女耳熟能详的歌曲。

青年时代的王莘(图片来源:中国青年网)

冼星海赠给王莘一支铅笔,他说:“我用这支笔写下了《黄河大合唱》,你拿着它,希望你也能用这支笔写出些催人奋进的音乐作品来”

生于1918年的王莘,幼年在“丝竹音乐”盛行的环境中成长。他酷爱音乐,小学时便跟随家中能书会画、精通丝竹乐器的姐夫学会了拉二胡和吹笛子。1932年,年仅14岁、一心想成为音乐家的王莘,因家境贫寒,踏上了远赴上海的学徒工之路。1935年“一二·九”运动爆发后,上海掀起了抗日救亡歌咏运动。17岁的王莘在青年会刘良谟先生的介绍下加入了“民众歌咏会”,后又结识了正在上海搞救亡歌咏活动的冼星海和吕骥等人,很快便成为活动骨干,还当上了教群众演唱救亡歌曲的“小教员”。

王莘旧照(图片来源:光明日报)

1938年,王莘到达革命圣地延安,考取了鲁迅艺术学院音乐系。在冼星海、吕骥、向隅等名师的悉心指导下,开始专业、系统的学习。延安紧张充实的学习生活和参与《黄河大合唱》筹备与首演的经历,为王莘日后从事专业音乐创作积累了丰富的理论知识、实践经验和情感储备。

延安鲁迅艺术学院老照片(图片来源:“北京画院”微信公众号)

毕业前,冼星海赠给王莘一支颇有纪念意义的法国自动铅笔,他说:“我用这支笔写下了《黄河大合唱》,你拿着它,希望你也能用这支笔写出些催人奋进的音乐作品来。”

1939年6月,毕业后的王莘奔波于晋察冀抗日根据地,执教于华北联大音乐系,创作出反映根据地人民心声的《选村长》《打击顽固分子》等革命歌曲。1943年春,时任“华北群众剧社”音乐队长、副社长的王莘,相继创作出《战斗生产》《永远跟着共产党》等歌曲,产生了强大的号召力,在鼓舞军民士气的同时,也敲响了侵略者和反动派走向灭亡的丧钟。

操练中的晋察冀边区民兵自卫队(沙飞 摄,图片来自网络)

当这段歌谱跃然纸上,音乐家流下了激动的泪水

1949年1月15日,解放军攻占天津。第二天,王莘便带领“华北群众剧社”全体成员进驻天津。在开国大典前的一次工作会上有人提议,应该每人创作一首新歌曲,为开国大典献礼。这个倡议得到参会人员的一致赞同。王莘更觉得责任重大,为了带头写出一首歌颂祖国的好歌曲,常常苦思冥想,夜不能眠。

1949年1月15日,天津解放,人民解放军参战部队在海河金汤桥上胜利会师(图片来源:中国网)

但是,以歌曲这样的微小体裁承载如此宏大的主题创作,其难度犹如方寸之间雕刻万千气象。对于一路追随革命,见证了从民主革命、抗日战争、解放战争到新中国诞生的王莘而言,想抒发的东西太多,这就难上加难。直到10月1日,王莘作为天津音乐界代表参加开国大典游行,看着一个个游行方队喊着口号走过天安门城楼时,不禁激动得热泪盈眶,热血沸腾。他多么希望能写出一首歌,歌唱伟大的祖国,歌唱勤劳勇敢的人民,歌唱领导人民翻身得解放的中国共产党,歌唱年轻而蒸蒸日上的人民共和国……想到这里,突然有一个十分具体的场景出现在他的脑海里:如果游行方队能够齐声唱着这样一首歌,迈着整齐的步伐走过雄伟壮丽的天安门广场,该有多好!

有了这个目标,王莘投入紧张的创作,不到三天便能写出一首新歌。从开国大典到1950年夏天,他已写出一百余首歌曲。其中,六首分别发表在《天津日报》和《天津歌声》等报刊上,但始终没有传唱开来。

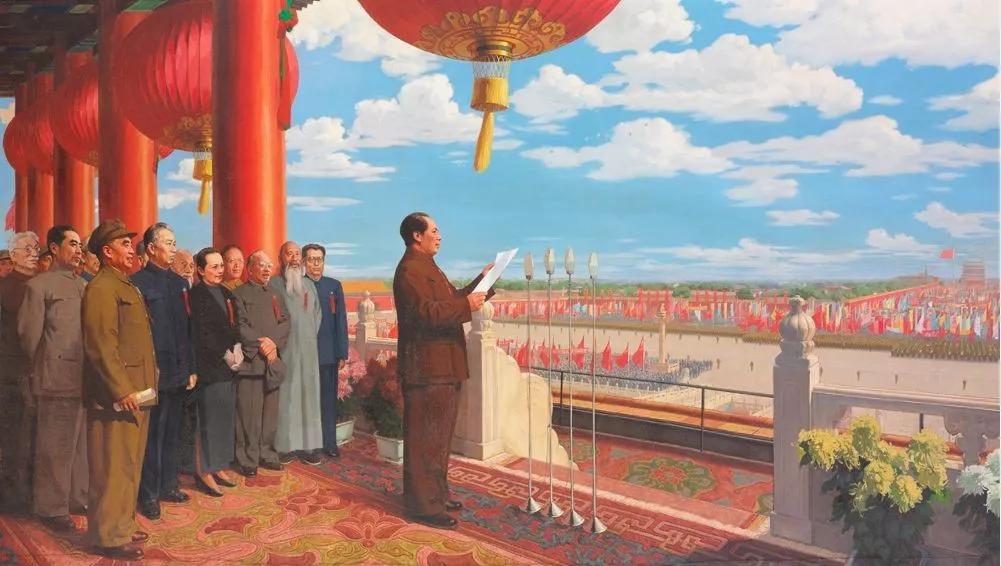

开国大典(油画) 董希文 作,靳尚谊 赵域 闫振铎 叶武林 复制(图片来源:“人民日报文艺”微信公众号)

1950年9月,正值国庆一周年前夕,身为团长的王莘为天津音乐工作团采购西洋乐器,到北京出差。在西四牌楼附近的一个当铺,发现了国民党军乐团遗留的旧乐器,他花光了身上所有的钱,买下几件急需的乐器。两把长号背在肩上,小号、长笛和双簧管都挂在脖子上,左右手提着圆号“狼狈”地向火车站走去。

九月的北京,阳光灿烂、红旗招展、花团锦簇、锣鼓喧天。为国庆排练的少先队员敲着鼓,吹着号,唱着《中国少年儿童队队歌》,迈着整齐的步伐练习队列,准备接受检阅。看到这一幕,作曲家不禁回忆起开国大典时的情景。

那个想了很久却迟迟未来的曲调就那样自然地流淌出来:“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮”,随着旋律的行进,又引申出两句“歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强……”

一上火车,王莘急忙拿出笔,没找到纸,便在烟盒背面飞快记录起来。窗外的景色不停变换,他灵感如泉涌,写下了“越过高山,越过平原,跨过奔腾的黄河长江……”一股创作的热流推着他反复朗读“英雄的人民站起来了,我们团结友爱坚强如钢”。

当这段歌谱跃然纸上,音乐家流下了激动的泪水。

1950年9月,在收到活动铅笔的第11个年头,《歌唱祖国》诞生。32岁的王莘终于用老师赠予的那支写下《黄河大合唱》的活动铅笔,创作出了这首不朽的颂歌。

王莘(图片来源:北方网)

毛泽东主席见到王莘时,高兴地夸奖《歌唱祖国》写得“好、好、好”,还将刚出版的《毛泽东选集》赠予王莘,并为他签字留念

王莘抵达天津后,歌曲第二、三段唱词的主题已了然于胸:第二段要写出中国人民经受的苦难,第三段要赞美伟大的党和毛主席。他反复视唱和修改,很快便将《歌唱祖国》的手稿送到了天津日报社,希望能够赶在国庆期间发表。当时的报纸版面有限,遇上重大节庆,版面则更加拥挤。王莘的愿望没能实现,不久,他就收到了铅印的退稿信。

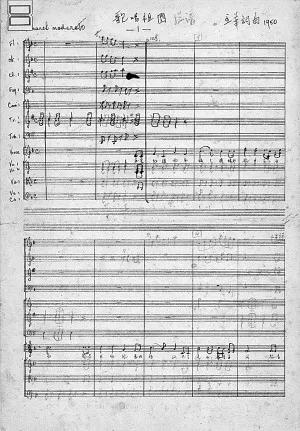

王莘手稿(图片来源:中国青年网)

虽然遭受了打击,但王莘对这首下了功夫、承载着无限深情的歌曲没有丝毫怀疑。他一边将《歌唱祖国》的总谱刻板印刷,寄送给同行、好友征求意见,一边组织天津音工团的团员们演唱,并在天津耀华中学礼堂亲自指挥公演。公演成功后,王莘又到南开大学,天津纺织厂、炼钢厂和铁路机务段等地,边教唱,边征求意见,群众反响十分强烈。没过多久,这首热情激昂、优美欢快的歌曲就在天津的工厂和学校传唱开来,还在《大众歌选》第三集位列首篇发表。

1951年春,王莘自制的歌片传到了北京工人合唱团;夏天,北京电台播放了工人合唱团的演唱录音后,歌曲便在北京的工厂、学校和社区传唱开来;中国音协首任主席吕骥在北京大学的一次集会中也听到了这首歌,同样给予了很高的评价,问询中发现,学生们只知道歌曲是从天津大学和南开大学抄来的,并不知作者是谁;秋天,诗人艾青得到这首歌曲,他反复吟诵歌词,对作品给予了极高评价,在做了两处修改(一处是将原词“五千年文化辉煌灿烂”改为“独立自主是我们的理想”,另一处将“我们战胜了一切苦难,我们把敌人赶出了边疆”改成“我们战胜了多少苦难,才得到今天的解放”)后,将其刊发在自己担任副主编的《人民文学》杂志上。

青年时期的艾青(图片来自网络)

1951年国庆节前夕,王莘接到老朋友孙慎从北京打来的电话,请他协助查找《歌唱祖国》的创作者和歌谱,并反复叮嘱“中央文化部急要!”王莘在电话里笑着回答:“词曲作者正是我。”

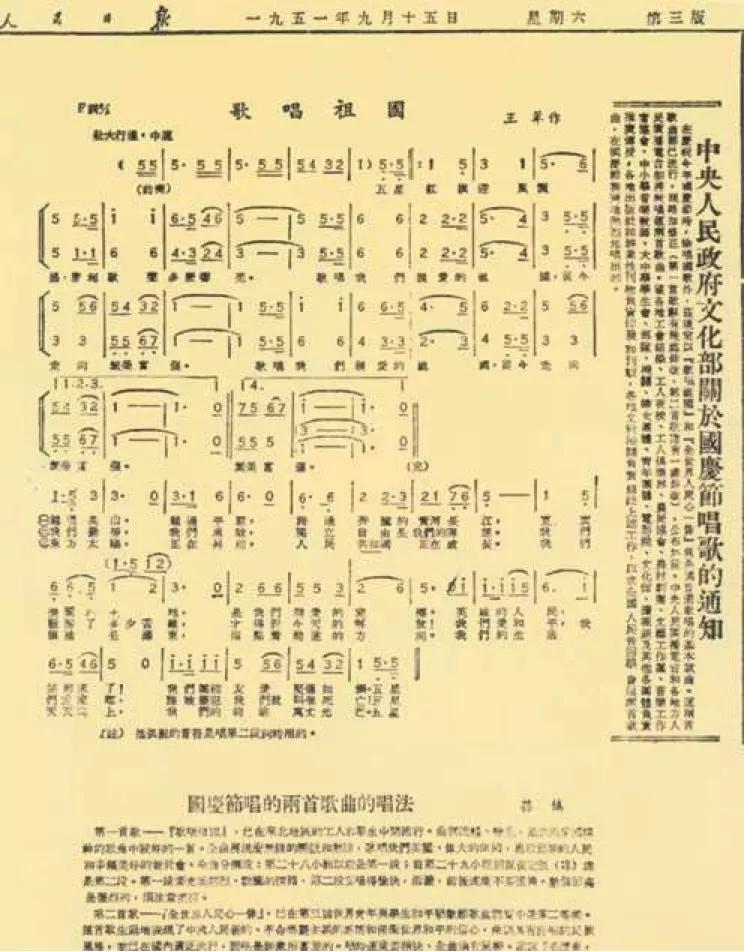

1951年9月15日的《人民日报》用近半个版向全国读者推荐了《歌唱祖国》(包含歌谱和孙慎撰写的唱法指导),并附上《中央人民政府文化部关于国庆节唱歌的通知》全文,通知要求全国范围学唱《歌唱祖国》和《全世界人民心一条》,并由各地文教机关负责组织、推广和传授,以求“全国人民普遍学会这两首歌曲,在国庆节整齐地热烈地唱出来”。

1951年9月15日的《人民日报》向全国读者推荐了《歌唱祖国》(图片来源:中国青年网)

1951年10月29日,在中南海怀仁堂召开的全国政协一届三次会议上,毛泽东主席见到王莘时,高兴地夸奖《歌唱祖国》写得“好、好、好”,还将刚出版的《毛泽东选集》赠予王莘,并为他签字留念。此后,《歌唱祖国》风靡全国,成为中国当代音乐创作中最具影响力的群众歌曲之一。

1951年全国政协会议上,毛泽东主席为王莘签名(图片来源:中国青年网)

如今,距离《歌唱祖国》创作完成的1950年,已经过去69年。回望共和国近70年国旗飘扬的重要时刻,总有它的旋律回荡耳边:它是海外游子的乡情乡音、它是赛场看台上的万人呐喊、它是浩瀚太空里的中国之声……它更化身为见证中华民族千秋功业的光耀之音,深深地烙在几代人的家国记忆里。

(作者:陈乾,中国艺术研究院助理研究员)