【教育】成都百年名校寻访——成都市特殊教育学校

成都百年名校寻访

——成都市特殊教育学校

在风雨飘摇的时代背景下

在爱与信任的双向奔赴中

一所诞生于1922年的学校

孕育着希望与梦想的种子

照亮了蜀地特殊教育的天空

这就是四川省历史最悠久、规模最大

师资力量最雄厚的综合性特殊教育学校

——成都市特殊教育学校

百年风华,初心未改

百年特校,一路繁花

以爱之名建校,百年育人求索

教育并非一蹴而就的,在收获知识的道路上,总会有波折和停滞。成都市特殊教育学校(以下简称“成都特校”)的诞生亦是如此。幸运的是,即使是在战火纷飞、动荡不安的年代,也总有一些人,满怀理想和壮志,以爱的名义,为了教育挺身而出。

1922年的秋天,美籍牧师夏时雨在成都市南打金街(今红星路四段)创办“社会服务团盲童学校”。这就是 成都特校的前身。1925年,学校更名为“中西慈善团盲哑学校”,迁至文庙西街江渎庙。

1927年,因多种原因,校址无法保持,后租得昭忠祠街华英小学旧址建新校舍。1939年,日机对成都狂轰滥炸,打乱学校正常的教学和生活秩序,加之经费困难,校务废弛,学校宣布停办。

而在1938年,最早由四川人独立开办的特殊教育学校的诞生了。1938年3月8日,罗蜀芳在马道街十九号常宅挂上“私立明声聋哑学校”的校牌。自此,一所脱离教会, 完全由中国人自己创办的聋哑学校在成都诞生,这也是最早由四川人独立开办的特殊教育学校。1941年7月,成都市政府拨何公巷(今石室巷)内原市烟毒检验所的半个大院、数十间平房作为学校校舍。

“私立明声聋哑学校”校长罗蜀芳(右三)与部分校董合影

1942年,停办3年的“中西慈善团盲哑学校”复校,由四川基督教协进会牵头承办,更名为“成都市私立盲哑小学”。经校董会磋商,聘请“私立明声聋哑学校校长”罗蜀芳兼任校长,学校更名为“成都市基督教盲哑学校”。

罗蜀芳将盲哑两校分开办学,两校盲生并入“成都市基督教盲哑学校”,哑生则并入“私立明声聋哑学校”。此时,盲校校址在成都东北角昭忠祠街,聋校校址在西南角何公巷,统一管理,分开教学。

抗战时期学校师生生产自救

1950年9月,“成都市基督教盲哑学校”与“私立明声聋哑学校校长”两校合一。1951年,学校由成都市人民政府接管,更名为“成都市盲哑小学”,设址于成都昭忠祠街88号,直属东城区文教局。

1968年,学校更名为“成都市朝阳盲聋哑学校”。1969年,学校在驻军部队的支持和帮助下,经成都市教委批准,迁至成都老西门西乡路中学后方。

1971年秋,学校更名为“成都市盲哑学校”,正式搬迁至西乡路(今金牛区一环路北一段182号),直属成都市教育行政部门。

20世纪70年代,聋生语文课堂《乌鸦喝水》。

1984年,学校更名为“成都市盲聋哑学校”。1992年9月,学校在原视障生初中按摩班的基础上增加三年, 开办职业高中班,结束了四川省残疾学生无高中教育的历史。

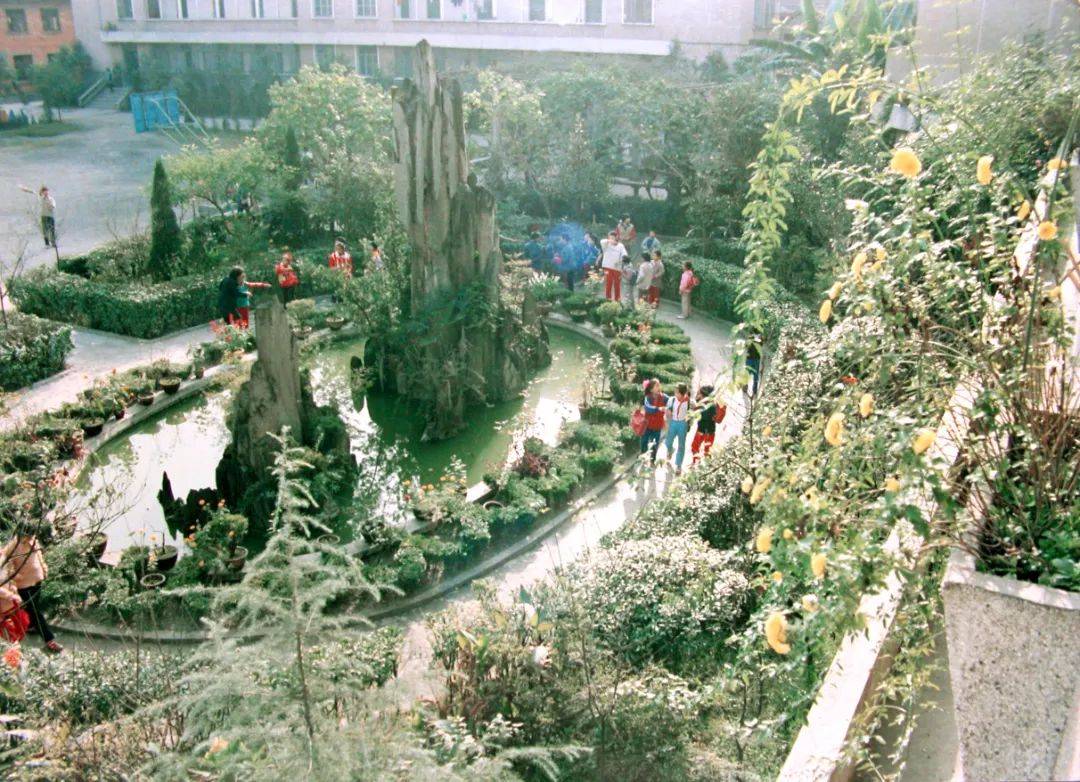

20世纪八九十年代的学校校园

2003年12月3日,正值“国际残疾人日”, 学校正式更名为“成都市特殊教育学校”。

注重教育质量,研发特色课程

历经百年风雨,见证岁月变迁,成都特校始终将教育质量放在重要位置,在发展过程中,结合残疾学生实际情况与发展需求,开发出生命教育课程、天府文化课程等特色课程。

20世纪90年代学校聋生语言训练课

生命教育课程立足于帮助残疾学生树立正确的生命意识和生命观,让残疾学生以积极的心态面对自身的残疾与人生的困难,提高残疾学生的生命质量。

2004年起,学校在视障学生康复课程中推行打破行政班级的走班制教学模式,每周一和周三下午进行走班制教学,康复教师在每学期初对学生进行能力评估,按照动态走班、按需走班、选课走班、分层走班的个别化培养策略开展教学。除课堂集中教学以外,在每年12月开展康复实践月活动,聚焦生活自理、定向行走、社会适应等方面技能,组织多形式的体验,帮助视障学生恢复或补偿功能,增强社会参与能力,提高生活质量。

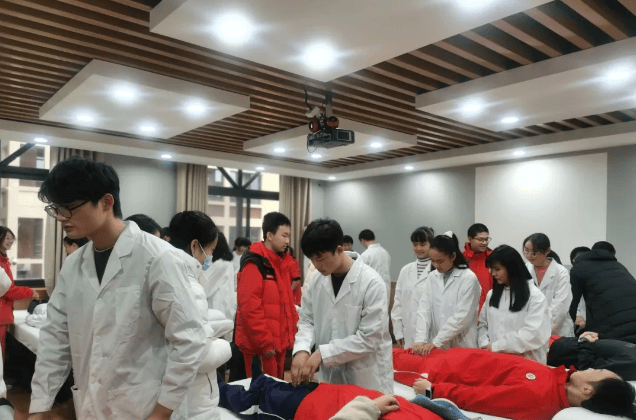

2008年,通过大量研究和实践,学校将残疾学生未来适应社会所需要的能力素质细化为 “十项基本生活技能”,即自理技能、安全防护技能、行走技能(视障)/合作技能(听障)、表达沟通技能、学习技能、情绪处理技能、个人财务管理技能、人际关系处理技能、艺体技能、职业技能。

学校开展《特校毕业生职业生涯规划与探索》讲座

2009年,经过全体教师的充分调查论证和反复讨论,学校制定出各年级段残疾学生十项基本生活技能的考核内容。同年,学校立项国家级课题子课题《盲聋学生生命教育实践研究》。经过实践探索, 学校形成中小学残疾学生生命教育课自编教材提纲, 开发出10套残疾学生生活技能培训手册或读本,开发出校本教材《盲生康复教学指导用书》,正式出版校本教材《心灵之旅——盲校初中心理健康教育》《聋生沟通与交往》,开设生命与安全、沟通与交往、阅读等校本课程, 帮助学生补偿缺陷,挖掘潜能,提升自信。

2010年6月,各部门教师群策群力,制定出各年级段残疾学生十项基本生活技能考核细则,学校《盲聋学生十项基本生活技能目标达成实施方案》全部完成,2010年9月开始全面实施。

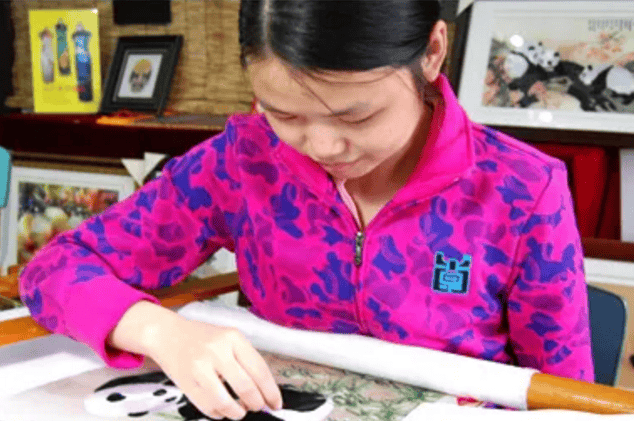

同时,学校在国家规定文化课程基础上增设十字绣、阳光戏剧、器乐、美工等13门选修课程,培养学生艺体特长、审美情趣、人文素养;围绕“练就生存技能”的办学思想,大力发展职业教育,开设蜀绣、动漫设计、烹饪、按摩等专业,并在小学段开设劳动技术课(如镶嵌画、串珠、十字绣等)、初中开设初等职业教育(如丝网花制作、彩陶制作、布艺制作、木刻版画等)为高中职业教育打下基础。 形成了残疾学生生命教育特色课程体系。

开展形式多样、丰富多彩的生命教育特色课程

天府文化课程致力于积极拓展课堂空间,开发适合残疾学生的趣味互动的课堂形式和实践操作的教学模式,让残疾学生更好地以地方文化、传统文化培根塑魂,厚植家国情怀。

利用得天独厚的地域优势,整合教学资源,2012年,学校与杜甫草堂博物馆结为教育联盟,借用博物馆丰富资源,对学生进行国学教育。与博物馆工作人员一起研究,将天府文化和学科知识巧妙整合进课堂。每学期,一、二、三年级视障学生都会前往杜甫草堂博物馆,触摸杜甫铜像,参观茅屋遗址,学习川派盆景制作、线装书装订、杜诗操、古代礼仪等知识。

学校盲生走进杜甫草堂博物馆

此外,“金沙文化走进成都特校”系列活动为四、五、六年级残疾学生开设远古家园、青铜器探秘、太阳神鸟、象牙故事、模拟考古等课程,为学生提供近距离接触金沙遗址博物馆的机会。

“金沙文化走进成都特校”活动

教学成果显著,输送特殊人才

学校有教无类,因材施教,在教育质量的不断提升下,结出丰硕的教育果实,培养出在各行各业闪闪发光的人才。

“全国自强模范”,原中国盲人按摩学会理事、成都市牛市口盲人按摩医院院长、牛市口盲人按摩培训学校校长唐柯;

原成都华西协和盲人按摩医院、成都市华西协和人民医院、四川华西协和整形美容院院长,原四川省美容协会副会长,现四川省作家协会会员、中国诗歌学会会员李芳洲;

原第十一届全国政协委员、中国美术家协会会员、国家一级美术师、中国残奥爱心大使高晓笛;“全国自强模范”、“省部级劳模”,广西残疾人联合会副主席、盲协主席,中国残疾人美术家协会执委,全国著名盲人画家陶进;

“全国自强模范”,原四川省盲人协会副主席,绵阳市第七届、八届政协委员,现绵阳市何氏推拿中心总经理、绵阳市何氏职业培训学校校长何志绪;

“中国大学生自强之星标兵”陈玉娇;《中国诗词大会》第一位盲人选手吴幽等一批优秀校友。

每一个学生都应该被尊重

每一个梦想都值得被灌溉

百年岁月流金, 千树芳华绽彩

承载成都特殊教育的光荣与梦想

见证成都特殊教育的艰辛与辉煌

未来,成都市特殊教育学校

将继续深化特殊教育改革

努力提高教育教学质量

为全市特殊需求儿童少年

提供更加优质的教育服务

建设成为全国一流特教学校

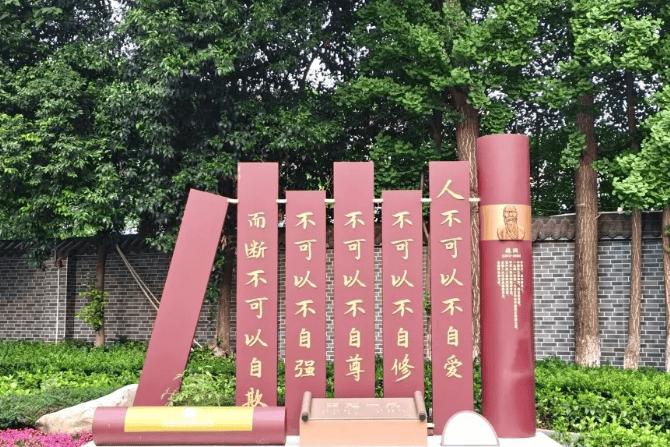

优美的校园环境

来源:成都方志

文/图:成都市特殊教育学校

用户登录

还没有账号?

立即注册