【记忆】我曾在《星星》打工‖蓝幽

我曾在《星星》打工

蓝 幽

上世纪80年代初,身为金河磷矿工人的我因为几首小诗在报刊接连发表,有幸在复刊不久的《星星》诗刊充任了近一年的“业余编辑”。

《星星》诗刊创刊号

“业余编辑”这个头衔,年轻的朋友恐怕很难理解,但在二三十年前却风靡一时。那时,文学新潮波推浪涌,文学期刊也如雨后春笋。但编辑人才青黄不接,前辈们便想出从作者中找编辑的办法,或借调或聘用或兼职到编辑部帮忙。由于不在编制内,遂冠以“业余”二字以示区别。遴选的过程也很简单:凡有作品给前辈们留下印象的皆可入围,几位老编辑交换一下看法,没有异议就给作者所在单位发函,一经同意便通知作者。据我所知,还没有一位作者不愿去《星星》的。在我之前,在国内已颇有名气的诗人熊远柱、贺星寒、骆耕野、傅天琳、李钢都先后去《星星》做过业余编辑。那情形,如同短暂的留学,除从稿件中接触全国各地诗人外,有时也有诗人到编辑部拜访,与我们作无拘束的交流。

1981年傅天琳留影

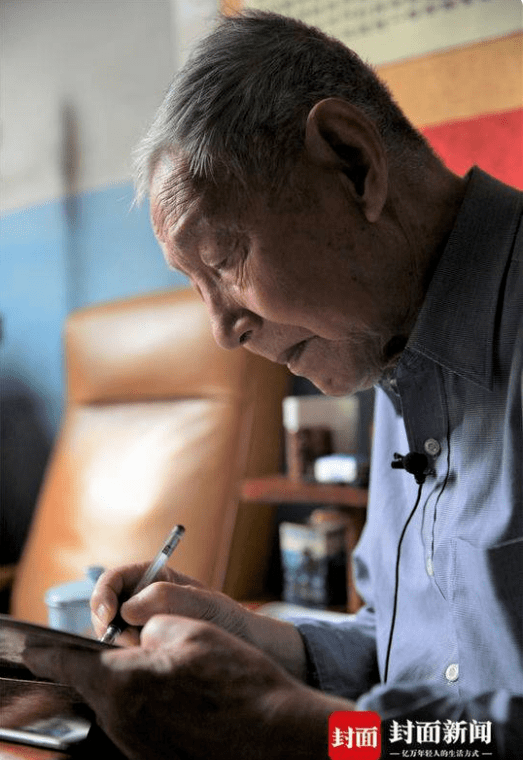

我是主编白航从流沙河老师那里了解我后被召到《星星》的。上世纪70年代中后期,流沙河老师与我是近邻,我结婚后,家就安在他祖宅所在的巷子口。记得我们第一次见面,他就坦率地对我说:“我是真正的右派喔”。意在要我慎重考虑是否和他交往下去。但那以后的七八年间,我每次回家,都会去他老宅海阔天空地闲聊,又大多在夜间,因为白天他要去拉大据、钉木盒。参与闲聊的还有他的老侄——比他还年长几岁的余伯奎先生。多年后,我去看望他,还忆起这段“川西三家村夜话”。夏夜酷热难眠,三人“葵扇驱蚊,粗茶佐谈”,有时竟至子夜过后方散。他曾特意为此撰写一联赠我,上联:“闹市华灯灿”,下联:“荒园夜话多”。

1988年,《星星》诗刊创始人白航(左)和流沙河(右)在一起(图片来源:新华文艺)

令我特别敬佩的是流沙河老师的博闻强记。谈话间,他常引用古今中外典籍中的片断,还附带作一番解读。流沙河老师是我认识的第一位真正的诗人,而且是学者型诗人;他使我对“诗人”的称号敬畏有加,以至后来我也被人介绍为“诗人”时,心里总会感到不安和愧怍。

我不知流沙河老师是如何向白航老师介绍我的,去《星星》时我已年近不惑,而发表的作品还达不到十件,庆幸之余,我一门心思想的是尽快提高诗歌赏鉴能力,尽快“进入角色”,不至于让老师们失望。

《星星》创刊于1957年1月,不久即因发表流沙河的《草木篇》及曰白的《吻》被严厉批判。“反右”时,白航、流沙河、石天河、白峡、白堤等几位创刊诗人均被划为右派分子,遭不公处理后,一去20多年。此后,面目全非的《星星》维持到1960年10月被“精简调整”而停刊。直到1979年10月,时隔20年后才复刊。

《星星》诗刊创刊号(图片来源:封面新闻)

《星星》最初如流星一闪而过,但它对中国新诗的奉献有口皆碑,它所撒播的诗歌种子遍及中华大地。复刊后的《星星》结集几代新老诗人,又一度成为新诗探索前行的引领者。此刻,当我写下这几句话时,仍油然想起我踏进成都布后街2号(省文联大院)那种崇敬与忐忑混杂在一起的心情。

布后街2号,民国时期成都市区的一处豪宅,曾是熊克武将军的公馆。四川省文联机关进驻后,庭院格局原封不动,院中琪花碧草茂盛、梅竹亭亭、兰菊暗香,文联于此,得其所哉。大院附近的院落聚居了不少作家、艺术家。我曾在晨起散步时,看见老作家艾芜拿着筲箕排队买豆芽,也曾隔窗看见女作家包川在房檐下捅蜂窝煤。他们都很朴实,居家过日子与普通民众一般无二,不同的是彬彬有礼的气质。我向艾老打招呼“早上好”,他闻声即躬身还礼“早,早!”街上的居民们也受了些感染,很少大呼小叫,文联大院一带是很清静的。

《星星》编辑部在大院后面的左厢,那房间不足20平米,五六张老式写字台,十来把椅子,入门沿左墙有两架书柜,另有一张长条桌,置放暖水瓶茶杯之类,多少显得寒酸。平时大家各自在写字台上选稿、编稿,非常安静,只在选定编好的稿子送审时,与主编白航或副主编陈犀有近乎悄悄话一样的交流。

那时,《星星》每天收到的稿件与来信少则几十件,多则一两百件。谁先到,就用剪刀把信封的开口仔细地一一剪开,除有明确收信人的邮件外,老师和我们不分彼此,各取一叠,展开后先用别针在每件稿子上别一页“星星处稿笺”,然后细读。圈定选出的作品后,简要写上入选理由送审。

选稿时,可以调整作者自编的顺序,组诗尤其受到关注,诗思的递进、内在的关联都要考虑,有时为把最恰当的首排在第一而煞费苦心。但老师们经常强调的是绝不可轻易地改动作品,除非明显的错漏或常识性“硬伤”。白航老师曾说:“在座的包括我,未必比作者高明,要尊重作者,这是规矩!”

1983年4月,全国新诗评奖投票台,白航(左)和艾青(右)在一起

在那近一年的业余编辑工作中,我获益多多,为我后来充任正式的副刊编辑奠定了好的基础。至今,在看文友的作品时,我还下意识地抓起一支红笔把看到的差错一一改过,哪怕已经印刷成书。面对稿件,第一个涌上心头的思绪,便是他为什么要写下这些文字,而不是着眼于辞藻华美、文笔流畅之类。这个积习便是当年老师们耳提面命且又一丝不苟督促的结果。

记得有一天,白航老师在临近中午下班时突然大声发问:“大家想,这一期《诗刊》上两位四川诗人的作品,有没有寄给过我们?”《诗刊》是中国作协的刊物,他的意思是,如果稿子确曾寄过《星星》而被我们忽略,那是不应该的,一定会让作者失望。类似这样商榷式的提问,或在处稿笺上写上寥寥数字的批语(如“你未选的第4首似更好”,“第3首勉强些了,你看呢?”)常令我几日自愧不安,而正是这些温和又不失严肃的教诲,潜移默化影响着我,使我懂得“编辑”就是寂寞的利他主义者,其价值和快乐都在发现好的作品、好的作者,此外更无其他。在尔后的编辑生涯中,我常常想到这些,便惕然自戒,如临渊履薄,绝不以一己之好恶定取舍。这也使我与一大批作者成了真正的朋友,彼此信任而情谊常在。

当时,《星星》的编辑周期约两个月左右,即每个月底要编定两月后出刊那一期的稿件并付排。紧接着便是校对下一月的清样,三校后总编签字付印。编定稿付排前,会有最后一次传阅,意在集思广益,发现问题。有时,大家会围坐在方桌边,各抒己见,这被我们一帮年轻人称为“方桌会议”,老师们也平等地参加进来。在“方桌会议”上,任何一位编辑对某件作品提出异议,只要理由充分,都会被抽换。为此,轮流主持编务的白航、陈犀二位老师总会预选一些作品作为备用。

正式的与业余的两代编辑坐在一起,毫无忌惮地就即将付梓的编定稿进行评议,这种情况也许是《星星》独有的。因为其后许多年里,我也曾接触过不少文学期刊的编辑,在我谈及这个环节时,他们的反应几乎都是先诧异而后表示钦佩。现在想来,这种民主作风,一定也与几位前辈的经历有关,但我一直将此视为对作者、作品的尊重,对刊物的恪尽文责。要知道,上世纪80年代是中国诗歌最活跃最繁荣的时期,诗歌主张的驳杂与诗美追求的多元是空前的,《星星》对作者的充分尊重,以及它开放式的办刊,为青年诗人们提供了肥壤沃土。豪不夸张地说,这是四川成为诗歌大省的一大动因。

也有老师们规避我们的时候,但是这种情形很少——省文联或作协要他们学什么文件、或到什么地方听报告,他们一般都不要求我们参加。我想这大概有两层意思,一是他们认为业余编辑非在编人员,没有必要也没有规定非参加不可;二是他们认为那是例行公事,犯不着把我们拉去浪费时间。但是如果有外地诗人来访,《星星》做东请他们,老师们会一一通知我们“去陪陪,听听这位诗人的见解”。我曾在饭局上见到过邹荻帆、邵燕祥、白峡、余薇野、方敬、高缨等前辈,也曾陪同北岛、舒婷、顾城、叶文福、雷抒雁等同时代著名诗人游览成都的一些名胜。他们都给我留下了率尔直言、平等待人、绝无做作的印象。这些接触在一定程度上让我窥见了当代诗坛的现状,了解了诗人们正在思考的诗与社会、诗与时代以及诗艺走向等问题。他们也争论,争论很严肃,各自似乎都有很充分的理由。

正是这些接触,以及在编辑部接待来访年轻作者的经历,促使我看了不少国内外的诗歌理论著作。一方面是感于自己的浅陋,另一方面是要以《星星》编辑的身份与作者对话,不多读一点是要捉襟见肘的。那时,成都以及川内诗歌社团之多,今天的青年人是无法想象的。一所大学就有10个以上的诗社,像川大、川师(今四川师大)这样的文理科大学,文学社团非常活跃,青年诗人们不仅与北京、上海、武汉、广州、重庆的大学诗歌团体交流频繁,而且有的已崭露头角,小有名气。他们常三五结伴来到《星星》,自报家门,然后与我们交流。他们意气风发,差不多每一位都志存高远,心里装着大诗人的梦。他们直言无忌,想到就说。记得有一天,一位川大“锦江”文学社的大学生径直走到白航老师面前,询问可不可以开辟“校园诗歌选载”之类的栏目,并声称他可以代为组稿。白航老师的答复是“提议很好,但我们还要具体研究一下”。在我离开《星星》后几个月,《星星》果然有类似的栏目出现,只不过好景不长,至于为何只维持了不久就中断,则不得而知了。

对诗的爱好也使素不相识的人很容易沟通,且在不经意间建立信任与友谊。在我接待过的大学生爱诗者中,有的后来在其他领域获得成功,但仍不时与我通信(后来变成了通话)。有一位北方诗人,在去九寨沟旅游后,居然专门绕道到德阳小住几日,为的只是和我一起“重温那些沉浸在诗意中的岁月”——这是后来在他返回河北后,写给我的长信中的一句话,友谊之外,纯然是以诗为共同的追求。川内诗友就更多互通音讯了,直到我作品日渐稀少,他们还辗转传话给我:要写下去,不要辜负了《星星》。

民间诗歌社团大约是在校园文学影响下产生的,在上世纪80年代中期,其蓬勃之势毫不逊于校园。当时有人评说:全国有的诗歌流派,四川全有;四川有些流派,外界未必有。这种说法有夸饰的成分,但也反映出彼时四川诗人群的强势。对此,白航老师曾询问过我对一些诗歌主张的看法。我也直陈己见,热情赞扬了一些我较为熟悉的诗友和他们的社团。总的倾向,是希望这样富有生气的洋洋大观能促成当代诗歌创作真正的百花齐放。不过,对过度晦涩的写作,我也表示了反感,尤其是宣称“写给自己,哪要你懂”的那一路诗作。我不知天高地厚,左右逢源地褒贬,白航老师却听得十分认真,还不时点头首肯。后来,我曾写过一篇《他的眼睛后面有一片海》,发表在上海的《文学报》上,写的就是永葆一颗诗心的白航老师。

《星星》诗刊创始人白航(图片来源:封面新闻)

离开《星星》时,老师们多有馈赠,沙河老师送我上海出版社寄赠他的一个十分精美的笔记本,并在扉页上题有“条条道路通罗马”的赠言;陈犀、蓝疆老师送我他们的诗集;曾参明老师(女诗人嘉嘉的母亲)送我一套刚出的“走向未来丛书”,参明老师的先生游藜(当时《星星》特聘的评论编辑)则送我他珍藏甚久的一本别林斯基论文集。白航老师适逢他的《简论李白与杜甫》出版,他送我一册,并低声对我说:你很自重,没有利用《星星》的名号到处滥发作品;你还没有什么名气,但老师们希望你有机会再来。他送我到布后街2号的大门外,握别时,又语重心长地说了一句:“诗人应该独立不羁,那些社团来拉你,你要慎重。”

别后,我再没有去《星星》打工,大约过了三四个月吧,《星星》老师们又送给我一份礼物——他们推荐我加入了四川省作家协会。

匆匆三十多年,老师教诲,犹在耳际。离开《星星》之后,我确实是独来独往、茕茕乎散兵一个,加上不久即落入新闻界,诗人之梦渐行渐远,到今天能对前辈说的,唯留存着对诗歌的虔诚而已。

(选自《德阳文史简读(三)》)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:蓝 幽

供稿:中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室) 德阳市政协文史委

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册