【民族文化】夹金山村的文化印记||黄焱

夹金山村的文化印记

黄 焱

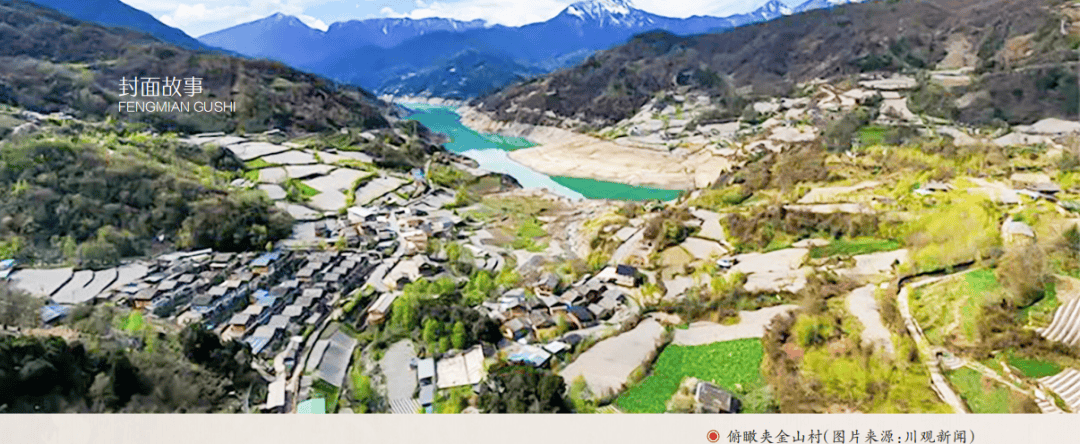

从雅安驱车前往宝兴,青衣江水一路奔流。约3小时车程,即可抵达宝兴县硗碛藏族乡夹金山村。夹金山村属硗碛藏族乡所辖4个行政村之一,位处夹金山国家森林公园核心地带,森林覆盖率超过86%,因青衣江发源地而闻名。村民95%以上为藏族人口,属我国藏民族的地方支系——嘉绒藏族。受地理位置和文化交融影响,夹金山村既保留了嘉绒藏族的传统文化,又有上九节、锅庄、天鹅抱蛋、多声部民歌、传统纺织技艺等独具特色的民俗文化。域内还蕴藏丰厚的红色文化,留存有中央红军长征翻越夹金山遗址、中央红军长征硗碛居住地旧址、红军长征翻越夹金山纪念碑等重要红色遗址遗迹。在夹金山村,你会看到四处飘着虔诚而纯洁的彩色经幡,体验独具民族风情的藏式村寨;感悟红军长征翻越第一座大雪山——夹金山时的艰难险阻,坚定革命必胜的信念信仰;聆听美丽善良藏族少女的悠扬民歌,观赏健壮耿直藏族兄弟的热烈锅庄舞……

一、藏式传统的建筑文化

走进夹金山村藏寨,一排排藏式民居星罗棋布。放眼望去,这些藏式建筑的结构式样既不同于西藏地区的木结构民居,也不同于阿坝州的片石平顶碉房,更不同于甘孜州石木结构的木雅民居,呈现出独有的风格。

(一)锅庄楼

夹金山村藏家锅庄楼是当地特色民居,属方形石木结构建筑,多为3层,也有4层布局。底楼和二楼周围是石墙,厚达两尺,墙缝用黏土填实,不仅坚固,还能保温、御寒。木格窗户内宽外窄,门口较低矮,具有碉楼特色。底楼用于关拦牲畜或堆放工具等杂物。二楼布局讲究,俗称“锅庄”房。厅堂正面设神龛供奉菩萨,后墙装有壁橱,两侧是厢房和楼梯间;顶端横梁悬挂玉米包和谷穗,象征五谷丰登;木制地板中央用石板镶成火炉,用于取暖、煎茶、煨肉食。三楼是全木结构,正面和两侧配有环形走廊,内套5—9个房间。正中较大的一间是家庭经堂,客人不能随便进出,其余作为居室和储藏室。四楼是粮、油、肉储藏室。屋顶正面由一组或多组3个三角形的拱架构成,观之如“众”字;门窗、栏杆、飘檐用红、黄、绿油漆调制粉饰,绘有奇花异草和珍禽瑞兽等图案;屋面由青瓦或特制杉板覆盖。

(二)碉楼

夹金山村碉楼修建于清乾隆平定大、小金川时期。穆坪土司王夭夭配合清军平叛,动员藏民捐金筹粮,组织匠人勘探地形,在扎角坝修建碉楼防御叛军。历时6个月,用石头泥巴砌起一个厚1.6米、长宽7米、高20多米的正方形四层碉楼。碉楼位于通往夹金山的必经之路,1935年6月中旬中央红军长征北上途经宝兴、1935年10月下旬红四方面军南下宝兴以及1936年2月下旬红四方面军撤离宝兴时,都曾在此阻击国民党川军并进行休整。碉楼现已作为夹金山村一处红色遗址,保存完好。

二、得天独厚的红色文化

从夹金山村村口到海拔4114米的夹金山垭口,不仅坐落着纪念碑,还有誓师坪、红军井及中央红军长征硗碛居住地旧址等红色遗迹遗址。行走在这条通往夹金山的必经之路上,一路都能感受到伟大的长征精神。

(一)中央红军长征硗碛居住地旧址

中央红军长征硗碛居住地旧址位于夹金山村泽根2组,该旧居是始建于清代的斗底锅庄房和逈贡锅庄房,既保存了“乱石砌墙为碉楼”的传统特色,又吸取了汉族砖木结构的优点,如城堡一般坚固牢实。1935年6月中旬,中央红军长征到达宝兴硗碛头道桥时,毛泽东、周恩来、朱德曾在这里的藏族寨楼中居住,在此全面分析当时形势,研究翻越夹金山以及红一、红四方面军会师后北上抗日方案等重大决议。停留期间,红军在这里书写了大量的标语,留下了许多革命文物,具有较高的历史文物保护价值。

(二)中央红军翻越夹金山遗址群

中央红军长征翻越夹金山遗址群中的中央红军长征翻越夹金山遗址、红军长征翻越夹金山纪念碑,都在夹金山村境内。1935年6月中旬,中央红军到达硗碛,分两路翻越长征途中的第一座大雪山——夹金山;6月12日,中央红军先头部队经筲箕窝、一直箭、五倒拐、王母寨翻越夹金山,下午与红四方面军在懋功达维会师;6月17日清晨,毛泽东、周恩来、朱德等中央领导随军委纵队翻越夹金山,当天下午抵达达维。1989年4月,宝兴县委、县政府在夹金山村喇嘛庙龙神岗修建红军长征翻越夹金山纪念碑。后因硗碛水电站建设,纪念碑被水库淹没。2006年,宝兴县委、县政府在夹金山村硗碛水库东岸重立红军长征翻越夹金山纪念碑。同年2月,红军长征翻越夹金山纪念碑被四川省委、省政府命名为“四川省爱国主义教育基地”。

三、别具特色的民俗文化

浓香飘溢的酥油茶,绚丽多彩的藏族服饰,回味无穷的藏式铜火锅……共同构筑形成了独具特色的藏乡风情。在夹金山村,好客豪爽的藏族同胞将绽放友好的微笑,真诚热情地邀请来客一同体验这里的风土民俗。

(一)上九节

天在藏族同胞心中极其神圣,万物是天地对人间的恩赐。相传每年正月初九为盘古造天之日,为表达对天的敬仰,硗碛藏家便把农历正月初九称为“上九”,并作为一个隆重的节日进行庆祝,以迎接万物萌生,庆贺去年丰收,祈愿新年吉祥。每年正月初九这天是当地一年中最热闹的时候,村民身着节日盛装,满面春风,敲锣打鼓,结伴行进。在挂满经幡的街道,舞在最前面的是龙灯、牛灯和狮灯,与色彩斑斓的嘉绒藏家服饰共同汇成一条绚丽的彩带。歌舞表演是整个庆祝活动的重要环节,其中最吸引人眼球的当属省级非物质文化遗产项目“天鹅抱蛋”:四张大方桌重叠,演员逐层翻上方桌;从晒席筒下端进入,然后从顶端簸箕出来;拿到簸箕中的红包,再将簸箕置于脚下;最后从晒席筒底端钻出,层层倒立而下。这个节目对演员的耐力和动作难度要求极高,演员通过高超的技艺、灵活的动作、惊险的表演,令观众不断爆发出热烈的掌声和喝彩声。上九节不仅可以看到精彩的表演,还能品尝到不一样的藏家美食,如烤羊肉串、烤藏香猪等。2009年,宝兴硗碛上九节被列入四川省非物质文化遗产名录。

(二)锅庄舞

锅庄,当地藏语称“卓”或“果卓”,即圆圈舞,修房造屋、结婚、满月酒、节庆等都离不开锅庄。锅庄舞由德高望重的长者带头领舞领唱,众人在悦耳的歌声中翩翩起舞,舞步轻松,歌声悠悠,给人愉快的感受;随着情绪的高涨,歌声和舞步节奏逐渐加快,变得高亢、粗犷、酣畅,人们沉浸在欢乐氛围中。跳完一曲,主人便上前为每个跳舞者斟酒、敬酒、倒茶,稍歇一会,老人又开始领唱,众女跟唱,众男呼应,大家又随歌起舞……如此循环,直到翌日凌晨。硗碛的锅庄分为“嘉绒切列”和“绒巴切列”,还有一种打麦时跳的锅庄,叫做“卡热亚”,即打麦子。每年麦收后,为了充分享受收获的喜悦,他们便把打麦劳动和锅庄舞蹈动作揉在一起,创造出了“卡热亚”,使劳动充满了欢乐。

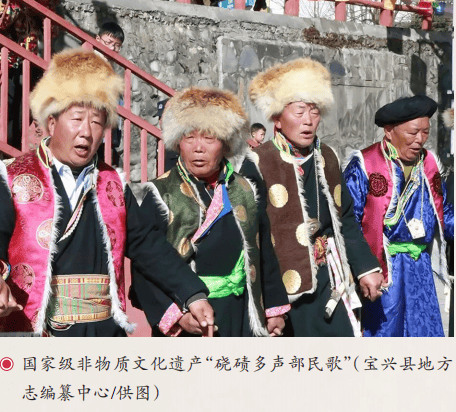

(三)硗碛多声部民歌

硗碛多声部民歌是硗碛嘉绒藏族文化传播的载体之一,2008年6月被列入第二批国家级非物质文化遗产扩展名录。硗碛多声部民歌没有曲谱,人们把自己的信仰、渴望及喜怒哀乐融进了神秘而绝俗的乐声和古朴的舞蹈中,靠着一辈又一辈的心口相传而传承至今。硗碛多声部民歌以集体混声合唱为主,演唱时,男声齐唱领唱为主调,女声常以属调插入,二声部、三声部、多声部不断叠加,场面十分壮观,气势甚为磅礴。节日盛会、立房盖瓦,婚丧嫁娶、丰收打麦,这些民俗活动一同被硗碛藏民谱为多声部民歌,将硗碛藏民的智慧审美和风俗习惯,伴随绵延的歌声代代相传。硗碛多声部民歌先后在中央电视台、中国原生民歌节上展示演出,向世界唱出隐藏在大山深处的动人天籁。

(四)花腰带编织技艺

牦牛毛编织品防水、透气又保暖,适合当地气候条件,嘉绒藏族过去用的传统绑腿、腰带、衣服都是用牦牛毛编织而成。因此,这里还保留着一项重要而独特的农事活动——剪牦牛毛。每年农历四月,当地村民上山将散养在海拔4000多米的牦牛赶到一起,给它们喂盐、打预防针,然后将牛毛剪下来,制作成各种生活用品。这些用牦牛毛结合传统技艺制作的藏族服装、头帕腰带及各类文创产品,深受游客的喜爱。

行走于村落间,在蓝天白云之下,在宽阔平坦的草地上,成群牛羊悠闲吃草,四面是巍峨高山环绕,白雪山峰高低错落、绵延向远方……对于世代生活在青衣江源头的夹金山村村民来说,青山绿水都是大自然的馈赠,滋养着这里的一花一叶、一草一木。今后,夹金山村将继续传承弘扬藏乡文化、民俗文化、红色文化,让更多人了解这里美丽独特的山水风光和人文历史。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:黄 焱(中共雅安市委党校)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册