【民族文化】珙县苗族蜡染文化初探

本文载《巴蜀史志》2022年第2 期

珙县苗族蜡染文化初探

珙县地方志办公室

苗族是珙县的主要少数民族,人口逾3万人,是一个勤劳、勇敢、善良、爱美的民族。清乾隆《珙县志》载,苗族“避居山巅谷底,编茅而住,缀布而衣,播谷而食,汲水而饮”。他们在大自然的怀抱里繁衍生息,创造了独特而灿烂的传统文化,苗族蜡染正是其中跨越千年传承至今的传统手工技艺之一。

2008年,珙县罗渡苗族乡被国家文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”。2010年,珙县苗族蜡染技艺被国务院公布为“全国第三批非物质文化遗产”。

渊源|

一幅完美的历史画卷

蜡染,古称蜡缬,与绞缬(扎染)、芙缬(镂空印花)并称为我国古代三大印花技艺,是中华民族古老的民间传统印染工艺之一;据史载,秦汉间始有,曾盛行于隋唐时期。宋代苗族点蜡幔是久负盛名的蜡染制品,它虽无缘系于缠金绕翠的贵妇身,却与汉时的霓裳羽衣、唐时的丝帛锦绣、明清的绫罗绸缎争过风光。关于蜡染的发源地,陈维稷主编的《中国纺织科学技术史》以史料记载和发掘出土的精美蜡染实物为据,认为蜡染起源于中国西南少数民族地区,时间可追溯至秦汉之际。蜡染在苗族地区普遍流行,由于苗族不同支系居住地域不同,语言差异使对蜡染的称呼不一,珙县称蜡染为“丈宙”。《珙县志》记载:罗渡苗民取蜡熔而绘于布,染后煮布洗蜡,成蜡染裙。人们常将蜡染成品做衣饰、百褶裙、围腰、卧单、枕巾、帐沿、门帘、包单、蚊帐等,在婚丧嫁娶、节日庆典等活动中,蜡染服饰是不可缺少的标配,对蜡染的崇尚千年不改,已成为苗族同胞生活中不可缺少的民间手工技艺。

蜡染技艺源远流长。有关珙县苗族蜡染的来源,版本有多种。传说古时有个苗家姑娘,因无嫁衣而茶饭不思,梦入蝶舞蜂忙的百花园中,衣裙沾满蜂液,经百花仙姑指点,放入家中蓝靛渍染,再入沸水漂洗浮色,呈现出蓝白花纹,可制作成最美丽的嫁衣。自此,蜡花一开不败,流传千年不衰。珙县苗族古歌中也有动人的传唱。歌词提到蜡染的发明者是苗族姑娘月爽,她不但缝制了撑天伞,还发明了蜡染。据《珙县志》记载,珙县苗族“短衣紧系、彩裙束腰,细裂白布裹腿,粗与盌等,盖以此为美”。虽说未见到蜡染的具体描述,但其记载的彩裙定与如今的蜡染裙无异。值得参考的是清乾隆《叙永永宁厅县合志》记载苗族“腰系百褶裙,法以蜡绘布,染后去蜡,制成蜡染布”,这是有关川南苗族蜡染较为全面的记述。珙县、叙永、古蔺属川南地区,与苗族文化同出一源,民情风俗略近,所述工艺与珙县苗族蜡染亦相符,是可信的重要参考依据。由于历史上对蜡染艺术鲜有地方典籍碑传,加之蜡染制作者没有留下姓名,更无这些民间艺人的名录可寻,故使珙县苗族蜡染的源流无文字可考。对苗族蜡染的研究,只能倚重于口传资料与现存实物,做历史与现实的探讨。

蜡绘技艺

调查研究从未停止。珙县苗族蜡染主要集中在珙县南部山区的洛表镇、王家镇、洛亥镇、曹营镇、罗渡苗族乡、观斗苗族乡等苗族聚居地,其中以罗渡苗族乡王武寨为核心区。20世纪初期,美国著名学者David Crockett Graham(中文名葛维汉)曾先后4次到珙县王武寨实地考察并收集蜡染制品,却未见文字记述,未引起世人瞩目。20世纪70年代末,珙县文化馆原副馆长黄富美开始对珙县苗族蜡染开展调查、搜集、整理工作,对蜡染的源流、艺术特色、文化背景做了较全面的探索,继而把珙县苗族蜡染推上了四川省首届民间美术展的展台。1994年11月,曾水向收集编著的《四川苗族蜡染》一书中,收录珙县苗族蜡染图案138幅,弥补了珙县苗族蜡染无集成的空白。2019年12月,贵州出版集团、贵州民族出版社出版的《四川珙县苗族蜡染图谱》,较为全面地呈现了珙县苗族蜡染图纹的样式类型、寓意、采集地点、衣物原型等,具有明显的地域性、代表性。2020年10月,张莉编著的《图解川南非物质文化遗产:珙县苗族蜡染》,对珙县苗族蜡染的历史与现状、蜡染纹样等进行详细介绍。

工艺 |

一门刀尖上的精湛艺术

珙县苗族蜡染,在四川苗族蜡染中独树一帜。其色调丰富,层次分明,构图丰满,造型生动,既朴实又艳丽。图案或重于写实,或重于写意,点线结合、疏密相间,既夸张又富有人情味。色彩以蓝白为主,偶有红、绿搭配,有的还点缀少量彩绣,清新如淡云蓝空的互托,明快如高山流水的旋律,古朴中包含粗犷,简略中蕴藏典雅,具有鲜明的民族风格。蜡染布料多以麻、棉土布为主,染料是蓝靛——蓝靛叶发酵而成的天然染料,以蜂蜡为主要染剂。即用铜刀蘸熔蜡绘画于布,入靛渍染,沸水去蜡,花纹如绘。这种以刀代笔的做法,形成蜡染的特有表现形式,人们称之为“刀尖上的艺术”。

制作方法考究。珙县苗族蜡染历来无专门作坊,以家庭个体为主,蜡染技艺自然传承。苗族蜡染工艺流程分为调蜡、碾布、绘图、渍染、蒸煮、漂洗等多个步骤。其中,绘图是最具创造力的一步,不仅需要精湛的手艺,更需要丰富的想象力。蜡绘一般无需样稿,图纹历代相传,或时有创变,以一双巧手让灵花显于腕底,鸟虫攀上布端,表达自己的内心感受。看似简单的操作,实际上使用蜡刀绘制图案并不简单,单是保持蜡迹的均匀,就十分吃力,更不用说那些更为精细繁复的图案。心灵手巧的苗族女性,正是用这把弯弯的蜡刀,一笔一画将心中最美的画卷变成身上的服装,制作出一件件精美的手工艺品。传统蜡染从植棉纺线织布,到用马蓝发酵制作蓝靛,再到画蜡的颜料蜂蜡,都是大自然的产物,是苗族人民和自然相伴积累的智慧。春去秋来,蜡染就这样依托大山的背景,在一张张古老的桌案上孕育,在一口口染缸中诞生,在滚烫的火舌中成熟,在一块块土布上成就创造的艺术。

蜡刀

设计风格多样。珙县苗族蜡绘可分为3类,即线型、点线面结合型、彩色复合型。线型是蜡染的主要造型方法,具有虚拟性、指代性、装饰性以及主观表达的功能。蜡绘线条粗细兼用,使用不同类型蜡刀得到的线形各异。蜡绘通过线的展开与伸延、线的疏密组织,使图纹具有鲜活的生命力,韵律富有节奏感。点线面结合型是蜡绘的综合性表现方式,是蜡绘造型最基本的方法。连点成线,积点成面,或以点连线,或以点线构面,使点、线、面循序渐进地转化,让黑色集中、灰色成片,构成蜡染的黑白灰色调,使画面更趋于丰富、和谐、稳定。彩色复合型,是色彩在蓝色基调上的补充与繁化。其表现方法主要是在染好的成品上,施以挑花、绣花、补花,红、黄、绿均可。这种彩色绘于衣、染于裳,是苗族色彩观念的体现,层次丰富,色彩艳丽而朴实,更具立体感和艺术感。

蜡刀制图

构图方式灵活。珙县苗族蜡染构图主要分为中心式、对称式、散落式、连续式4种。中心式构图,主题居中突出,其余图纹围绕主题而变化。由于这类构图主要表现在蜡染的手巾、包单、背扇上,因而以方形、圆形居多。为满足造型需要,方中寓圆,圆中寓方,方圆复合,或图纹平移错位,无论怎样变化,主题中心位置不变。对称式构图,强调图纹组合的对称性、对等性、秩序性,求得构图的均衡与稳定,着重于图纹四面八方的对角线,故以米字形、十字形、太极形构图较多。此外,镜面对称、左右对称、平移复合对称、绕轴旋转对称等手法也经常变换使用。散落式构图,是一种分解组合的构图方式。这种构图比较自由,不拘于构图的主题,形散意不散,将不同图纹元素围绕一个中心进行统一组合,强调视觉的总体效果。连续式构图,是一种长卷式的构图,展现民族特色,图纹可重复延伸,但互不遮掩。一条长达丈余的百褶裙上,几根平行线条就能连接起点到终点。这种反复的节律变化,延长了审美的时间过程,使画面如富有韵律变化的音乐节奏。

图案内容丰富。珙县苗族蜡染的构图不但受其平面形式的制约,也受其自身文化的制约,使它的造型呈现程式化、固定化特征。有些图纹不可随意改变,其位置也不可随意挪动,苗族的蜡染裙就是一例。珙县苗族蜡染百褶裙基本格局长久不变。第一根白色横带代表祖先居住的浑水河(黄河),第二根白色横带表示他们生活过的长江,双重齿状图纹表示高山,菱形图纹则表示大西南。百褶裙的图纹格局深含着这个民族悲壮的迁徙、流动经历,以及怀念故土的情怀。这种固定模式,是苗族同胞心理和社会约定俗成的图饰法则,一旦离开这种定式,就失去了它的价值认同。珙县苗族蜡染的构图还打破自然视觉的局限性,突出图纹的完整性、装饰性,求得构图的和谐性。大到图纹的组合篇章,小到图纹的个体构成,求全(完整性)、求满(丰富性)、求美(装饰性)、求和谐(统一性),都体现了珙县苗族蜡染的这一构图法则。

图纹|

一个民族的时代烙印

图纹是一种艺术的表现形式,是构成蜡染艺术的独立单位。每个图纹都有其深刻含义,它不只是不眠之夜的辛劳之作,更浓缩了苗族人民的情感和生命的力量。其中有他们的欢乐与痛苦、理想与希望,表达的是对生活的热爱、对自由的追求、对生命的尊敬、对吉祥的祈盼。图纹一旦与衣物结合,就突破衣物原有的价值束缚,被赋予蓬勃的生命力,成为他们社会生活的一部分。珙县苗族对美好生活的向往,形成了以满为美、以全为美、以富贵吉祥为美的审美习惯,并把这种标准灌输到生活的每个细节。衣饰的繁复、纹饰的密集成为美的范式。清乾隆《珙县志》记载,珙县“苗族居于万山中,其地幽,其路险,密迩蛮域,其地少,其民乏”。封闭的自然环境、落后的农耕经济以及社会生活的诸多因素形成他们的审美基础。反映在蜡染图纹中,其创意总被赋予人性化精神,螺旋纹、山纹、动物纹、植物纹、纺车纹等各式纹样,不仅反映山地文化特征,也折射出民族的审美心理。

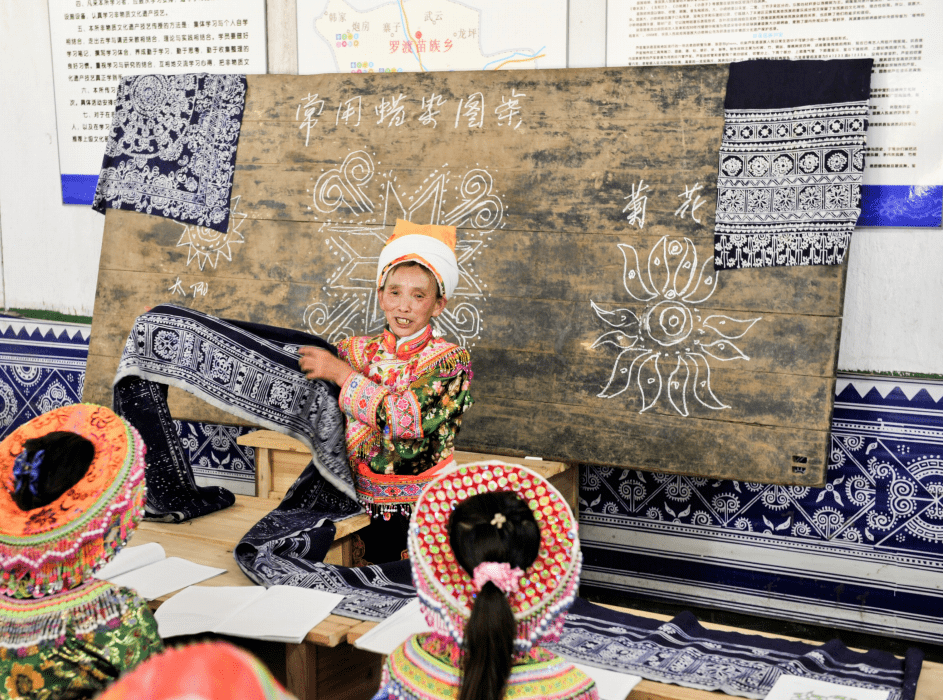

蜡染培训

呈现神秘性。珙县苗族有尚巫信鬼习俗。民国《珙县志》记载:“有苗巫自言能驱鬼物,煅铧而履,火釜而冠,其术颇幻。”巫傩文化信奉万物有灵观念,衣饰成为人与神的连接媒介。蜡染中的太阳纹、阴阳五行纹、蝶纹就具有图腾式的宗教意象,赋予苗族蜡染图纹的神秘色彩。这些图纹完全抽象化,成为一种隐语式的文化符号。苗族的古老传说也认为,是苗族的祖先蚩尤创造了阴阳五行学说,所以,苗族人对阴阳五行充满敬畏,苗族蜡染中的阴阳五行图纹亦成为他们尊崇的表现。蝴蝶在苗族古老的传说中被当成人类及宇宙万物的始祖,成为苗族祖先崇拜的图腾,也成为苗族蜡染创作的主题。鱼纹、豆纹、乳丁纹、蛙纹在蜡染中的反复出现不只是对多子多福、人丁兴旺的祈求,也是对生命繁衍的反映,它直接或间接地喻示着生命的创造和延续,体现苗族人民对生命价值的尊崇。

突出实用性。珙县苗族蜡染纹样设计以实用为目的,虽具有绘画属性,但从属于实用性。蜡染是一种平面造型,其创作必须以装饰平面为基础、以实用为原则,无论是有规则的几何纹,还是无规则的随意形纹,都必须受实用性限制。

体现个体性。有些植物图纹经常出现在苗族古歌和传说中,如《指路歌》写道:“你翻越苦蕨坡,回到祖先故地,从此苦蕨维你命,只有苦蕨养你身。”《苗族迁徙史歌》唱述:“只要还剩一根藤蔓,我们也要生存下去……”因此,蕨芽纹、藤蔓纹很自然地成为普遍的图纹之一。鸟纹、花纹、蝶纹,或化为方形,或化为圆形,或化为菱形,使有限的物象范围拓展成自由驰骋的艺术天地。最具特色的当属铜鼓图纹。铜鼓是一种古老而别致的器物,集礼器、乐器于一身,是地位与财富的象征。《珙县志》就有关于铜鼓的记载。铜鼓的造型、纹样与珙县苗族的蜡染题材、造型风格有直接关系,蜡染纹样中常显露着铜鼓的影子。铜鼓的中心纹、锯齿纹、同心圆纹、瓜米纹、圆带纹、雷纹、云纹、花瓣纹、鸟纹、鱼纹,都是蜡染常见纹样,有的保持原样,有的虽有变化,但类型分明。与铜鼓纹最为相似的当属蜡染百褶裙上的图案,可谓是典型的铜鼓式花纹组合。铜鼓分晕,百褶裙也分晕;铜鼓鼓体分格,百褶裙也分格,且每格的主体图纹上下左右都有纹饰。从百褶裙的图纹组合上看,分晕分格构成窄带和宽带;主格和次格之别,与铜鼓的组合规律完全一样,其他纹饰部位与铜鼓也毫无二致。此外,铜鼓的外形是上小下大,百褶裙上窄下宽,穿在身上宛如一面铜鼓。这是一种大胆而奇特的构思,以艺术手段把铜鼓的庄严、神圣、价值、财富、权力等元素寓于人的服饰上,充分展现苗族人民的智慧与艺术水平。

具有包容性。珙县苗族蜡染也采用万字纹、十字纹、寿字纹、太极纹。可见,蜡染作为一种文化现象,表现出多民族融汇的文化因素相互影响、相互启迪。

内涵|

一份深厚的文化沉淀

珙县苗族蜡染是一种文化的密码、思想的表达和信息的传递,它渗透到生活的各个领域和层面,在珙县地域文化、民族文化的发展进程中有着十分重要的地位,具有历史性、民族性、地域性、艺术性及存在的现实性,已成为珙县苗族的标志性文化,这在人类学、美学、工艺学上都具有重要价值。随着经济社会的发展,对蜡染的欣赏、应用、发展必然会面临新的选择,苗族蜡染文化性、实用性、审美性、时代性的定位,也值得更广泛、更深入地研究和探讨。

从民俗学角度看,它属民俗艺术,最为突出的是其民族性和地方性。说它具有民族性,是因为蜡染艺术来自苗族的创造使用,其工艺特点、文化内涵、艺术特征都全面呈现苗族的民族意识、民族性格和审美观念。说它具有地方性,是因为蜡染的选材、制作都具有本地化特点。虽然珙县苗族与黔西北及滇东北苗族同属一个文化圈,历史上与几十个民族交错杂居,文化多有交融,但蜡染的整体风格却有别于这些邻近区域,有明显的地方性。

从工艺角度看,它是一种纯手工制作,是山地文化的一种传承模式。纯手工制作决定蜡染品质。就蜡染的工艺特点而言,它不是一种落后的技术,而是娴熟手艺的展现,为现代工业无法替代。蜡染离开手工制作,便显得黯淡无光。

珙县苗族蜡染男装

从创作群体来看,主要是苗族女性。她们好像是为蜡染之美而存在的生命,无论怎样的生活底色,也消磨不去苗族女性对美的追求。一块土布,几把蜡刀,就可完成千姿百态的塑造。女性视觉下的蜡染艺术是苗族女性价值观的体现。在苗族女性生存的有限空间里,蜡染成为这些乡野女性追求美的出口。这些民间艺术的创造者,哪怕脸上布满沧桑,双手打满老茧,蜡刀展示的世界却仍有天堂般的美好。多少苗族女性在这蓝白世界中、在日月经纬的交错中耗尽毕生,把蜡染的柔美汇入艺术的长河。

传承|

一笔弥足珍贵的文化遗产

苗族蜡染属非物质文化遗产,具有实用与审美的双重价值。保护和传承珙县苗族蜡染是一项系统文化工程,涉及领域十分广阔。作为文化形态,其传承是一种文化观念的传承。苗族蜡染历经千年风雨,仍保留传统本色,表现出文化的一贯性与顽强性,如果传承者缺少对文化自觉的认知,必然会导致这一文化传承的萎缩和弱化,这种担忧并非多余。从事苗族蜡染的老艺人寥寥无几,年轻一代对本民族服饰感情的淡化和对蜡染艺术的漠视,以及现实需求的更加实用化、趋同化、多元化,这些因素一定程度上改变了蜡染生存的文化土壤。其原因是多方面的,现代工业文明的挤压、经济发展的冲击、民族融合进程的提速、新材料新工艺的应用等都是直接影响因素。

可喜的是,珙县苗族蜡染尽管面临现代工业文明的强势冲击,但仍保持着独特的民族风格和地方特色,尽享“土”的韵味。目前,珙县已建成县、乡、村三级传承保护基地,打造集展陈、研发、体验为一体的蜡染技艺传承保护展示中心,设置蜡染实训课堂、教学厅、成品展示厅等,并配备相关设备,鼓励代表性传承人开展培训,将蜡染技术与僰苗文化特色旅游有机结合,打造古僰文化之乡。而今,蜡染艺术的欣赏与应用已不限于苗族群体,蜡染制品的多样化、商品化色彩更加突出,珙县苗族蜡染已走出大山,频频亮相于各类展览,让世人惊叹!

(本文载《巴蜀史志》2022年第2期 )

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:珙县地方志办公室