【历史文化】成都地名溯源——濯锦“首善”:何以锦江?

成都地名溯源

濯锦“首善”:何以锦江?

名可名,非常名。“锦江”之名,肇始于先秦,迄今逾2200年,其名最早见于蜀汉谯周《益州志》,有“成都织锦既成,濯于江水,其文分明,胜于初成。他水濯之,不如江水也”之记载。

锦江,成都的母亲河。锦江区,因水而名,与母亲河同名!

锦江区,是成都市区(市)县中唯一与母亲河同名的区,传承着成都这座城市因水而兴的文化基因。

濯锦之江、首善之区:何以锦江?

锦江区风光

濯锦之江 源远流长

秦孝文王时(前251年),李冰为蜀郡太守。秦庄襄王时(前249—前247年),李冰开郫、流二江,向东南双过成都城下,以行舟船。余则灌溉,民享其利。

《史记·河渠书》“于蜀,则蜀守冰...穿二江成都之中,此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓享其利。”

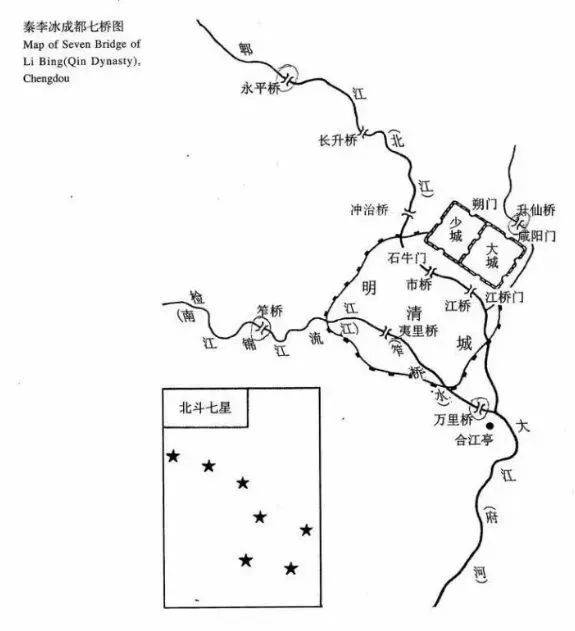

秦李冰成都七桥图(图源:成都市情网 )

郫江源起岷江,经郫县,过成都城西后向东,再经城南;流江自岷江而下,经温江县境,过成都城南,与郫江并行。二江至城东南角合二为一,流向东南,复归岷江。其形似大弓,岷江河道则似弓弦。

唐僖宗时,节度使高骈筑罗城,引郫江向北,绕城向东而南,与流江汇合,成抱城之势。

史上因江桥或城门之名而别称郫江为市桥江、永平江、清远江。五代时期,成都为前后蜀京都,故称郫江为京江。唐肃宗时,初建成都府,郫江遂称府河、府江。

汉以前,视流江为岷江替身,曾称检江、汶江、大江。汉以后称粉水、清江、笮江、笮桥江。更因洗濯蜀锦之故,美其名曰“濯锦江”。至唐肃宗时,改称南河。

1992年,实施府南河综合整治工程,府河与南河并称府南河。2000年,改称锦江。至此,成都的母亲河有了“锦江”的美称!

一江锦水传千载!1991年1月,成都市区划调整,成立锦江区。

锦江区,实为“古华阳”所在地,其建置源头可溯先秦。秦惠文王更元十一年(前314年),是为成都附郭县。唐太宗贞观十七年(643年),成都县东,析置蜀县。唐肃宗乾元元年(758年),更名华阳。

宋乐史《太平寰宇记》“本成都县地。唐贞观十年(《旧唐志》作十七年),分成都县之东偏,置蜀县附郭。乾元元年,因玄宗狩蜀,驻跸成都,改为华阳县。”

清光绪龚煦春《四川郡县志》“贞观十七年,分蜀县置。乾元元年,改为华阳。华阳本蜀国之号,因以为名。”

前后蜀至明洪武年间,华阳县先后隶益州成都府、成都府路成都府、四川等处行中书省、四川布政使司。清康熙九年(1670年),并归成都县。清雍正五年(1727年),恢复县治。清嘉庆年间,改隶成都府成绵龙茂道。清光绪时期,隶川西道。1914年,改隶西川道。1928年,城区并入市区。1929年,改为省辖县。1937—1938年,县署先后迁牛市口、琉璃场。

1950年,改设成都市第一区,辖城区东南部。1953年,更名为东城区。1955年,望江区并入东城区。1991年1月1日,裁撤东城区。属地大部分并金牛区三圣、琉璃场2个乡,划设锦江区,治成都东南62平方公里。

川西“首善” 万商之渊

锦江区,这一“古华阳”之地,号为“首善之区”,建区时,被国务院命名为“商贸繁华区”。

自李冰凿二江双过郡下,成都就此物产丰硕,尽享天府之国美誉。

《华阳国志·蜀志》“溉灌三郡,开稻田,于是蜀沃野千里,号为陆海。旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。”

至唐代,成都市区之古华阳以人丁兴旺、商贾云集、市廛兴盛之势,跻身全国85个望县行列。北宋时欧阳忞《舆地广记》“昔人论蜀之繁富曰:地称天府,原号华阳。”

唐贞元年间(785—805年),韦皋镇蜀,开拓通衢,人逾万户,楼阁宏丽,颇及一时之盛。北宋张方平《乐全集》以“地居冲会,百工列肆,市声如雷”称之。

后主孟昶更于大慈寺侧兴锦江夜市,大兴宴游风尚。《岁华纪丽谱》“七月七日晚宴大慈寺设厅,暮登寺门楼,观锦江夜市,七巧之物皆备焉”。《方舆胜览》以“锦江夜市连三鼓”之佳句,绝唱繁华。

明代,外滩经济在锦官驿片区兴起,形成成都最早的白酒集贸市场。酒肆、货仓、客栈鳞次栉比,往来客商络绎不绝。东门之胜,享誉四方。

现代商业发源地

20世纪20年代的劝业场(图源:成都市情网 )

清光绪三十三年(1907年),四川劝业道振兴工商,选拔蜀商樊孔周为成都商务总会协董,择华兴街老盐店旧址筹建成都劝工场。次年,动工修建,更名为劝业场。清宣统元年(1909年),落成开业,跻身全国四大劝业场,成为四川首个集中商贸的大型商场,硬核开启成都现代商业模式,成为全川现代商业发源地。

商场于总府街、华兴街同开入口,全长300余米,分前后场,中辟东西支路。建筑为木结构走马转角楼。场内开设店铺150个,汇萃成都工商界精英。所售商品种类繁多,包罗洋广百货。清宣统二年(1910年),更名为成都商业场。巴金在《家》《春》《秋》中对商业场多有描述。1933年,毁于火灾,予以重建。1984年,实施改建。1986年7月1日,重新开业。

千年东大街

1909年的东大街(图源:成都市锦江区人民政府政务服务中心 )

东大街,从唐宋繁华至今。至清代,东大街拥有绸缎帮商号百余家、织绸机房数十家,绸布生产销售能力均为四川之最。另有玉器、药材、油米、茶叶、盐酒、刀剪等商帮店铺数百家。

源于五代的夜市也在东大街传承下来,民国时期更胜。《蜀游闻见录·夜市》“成都省东大街,长约里余,街道极宽,凡珠宝绸缎各大商店均在此街,交易最为阔大。至日暮即收市闭门休息,两面檐下走廊即为摆夜市者,就地陈设,无不应有尽有。行人东西偕游,往来如织,直至二更鼓罢,方各收市”。

因商业极盛,东大街还成为成都近现代金融业聚集地,分布钱庄票号17家。

东大街因商而兴,又称“蜀中首街”。李劼人《死水微澜》里描写道:“东大街是成都顶富庶的街道,凡是大绸缎铺、大疋头铺、大皮货铺,以及各字号,以及贩卖苏广杂货的水客,全都在东大街。所以在南北两门相距九里三分的成都城内,东大街真可称为首街。”

王泽华、王鹤《民国时期的老成都》里讲道:“东大街毕竟是成都的首街,街面是红砂石板,两边的檐阶也宽而平坦,确是摆地摊的佳处。新年将至的时节,东大街的铺面贴上了朱红京笺的宽大对联,大多请名手撰写。”

《李希霍芬中国旅行日记》更是盛赞有加:“成都府绝对是中国最美的城市……有一条街叫东大街,有一小时的路程那么长,笔直笔直的,格外热闹,到处都美丽如画……”

百年春熙路

春熙路步行街北入口(图源:中共成都市锦江区委宣传部 )

1924年,杨森督川,推行马路新政,春熙路诞生。东大街与商业场两大商业中心的商机人气就此贯通,吸引精益眼镜行、凤祥银楼、德仁堂、胡开文、诗婢家、龙抄手等中华老字号抢滩进驻,分布新新新闻、中兴日报、新民报、华西日报、新川报等新闻单位,汇集春熙大舞台、三益公大戏院、中华书局、五芳斋、漱泉楼、耀华餐厅等商号百余家。

从民国初建到百年发展,春熙路三次被认定为步行街,先后获得“中国商业第三街”“中国著名步行商业街”“西南第一街”“四川省特色商业街”“成都特色商业街”等殊荣。

恰如《秋兴赋》“登春台之熙熙兮,珥金貉之炯炯”和《老子》“众人熙熙,如享太牢,如登春台”,春熙之名当之无愧。春熙路,在百年商业大潮的浸润中,已成为成都市的商业地标和闹市中心,成为国际国内声名远播的都市旅游目的地。

成都“首府” 文脉悠远

锦江区,史为成都“首府”,文脉、商脉之重地,传承至今。

成都十二月市文化

在春熙路商圈举办的成都“十二月市”特色集市(图源:中共成都市锦江区委宣传部 )

由唐代东市发展而来的成都十二月市在大慈寺山门外兴起。正月灯市、二月花市、三月蚕市、四月锦市、五月扇市、六月香市、七月七宝市、八月桂市、九月药市、十月酒市、十一月梅市、十二月桃符市。月开一市,各有不同。

《蜀中广记》记载七宝市:“冬月鬻器用者号七宝市,俱在大慈寺前。”清嘉庆《华阳县志》记载药市:“据阛阓之腹,商列贾次,茶炉药榜,篷占筵专,倡优杂戏之类,坌然其中。”清竹枝词描写灯市:“新岁买灯科甲巷,近添顾绣似三江。”北宋张仲殊《望江南》描写蚕市:“成都好,蚕市趁遨游。夜放笙歌喧紫陌,春邀灯火上红楼,车马溢瀛洲”。由此可见十二月市反映出的成都人喜游乐、爱消费的习俗和商业文化传承。

如今,锦江区建成“成都十二月市博物馆”,与驻区商家联动,共建“新成都十二月市”文化IP,规划营造十二月市特色街巷:在东大街、春熙路营造以“不夜锦江”为主题的“灯市”;在四季花街、花乡农居营造以“繁花似锦”为主题的“花市”;在新开街营造以“花鸟鱼虫”为主题的“蚕市”;在联升巷营造以“蜀锦汉服”为主题的“锦市”;在红星路户外空间营造以“文玩书画”为主题的“扇市”;在南糠市街营造以“天香国色”为主题的“香市”;在梨花街营造以“文创珠宝”为主题的“七宝市”;在华兴正街营造以“梨园赏桂”为主题的“桂市”;在均隆街营造以“道地药材”为主题的“药市”;在兰桂坊、黄伞巷营造以“酒文化”为主题的“酒市”;在幸福梅林营造以“观湖品梅”为主题的“梅市”;在福字街营造以“祈福创意”为主题的“桃符市”。

川剧文化

成都川剧艺术中心(图源:成都市锦江区融媒体中心 )

清乾隆末年,四川戏曲界名角魏长生召集川剧艺人在华兴中街修建老郎庙,将每年农历六月二十四日定为会期。

清光绪末年,四川劝业道推行新政,包括改良川剧。道台周善培主持拆除老郎庙,委派蜀商樊孔周原址修建内设剧场的悦来茶园。“悦来”取自《论语·子路》“近者悦,远者来”之意。清光绪三十四年(1908年),悦来茶园落成,成为社会公认的“川剧窝子”,是成都近代文化史上第一个大型、正规的剧场。

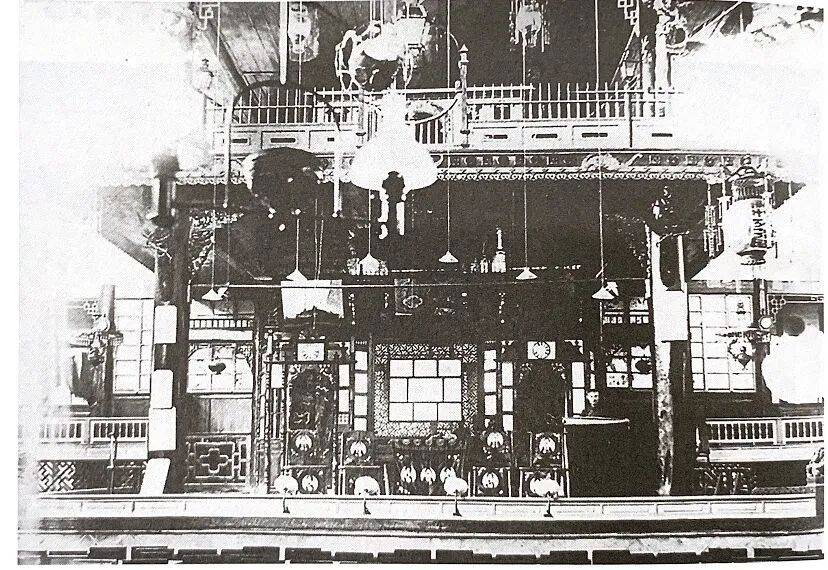

民国初年的悦来茶园(图源:成都市建设信息中心 )

悦来茶园是“群英荟萃、名角如云”的川剧大本营,著名的川剧班社“三庆会”驻场演出,涌现出杨素兰、康子林、肖楷成、唐广体、黄佩莲、周企何等著名艺人。

1954年,原址修建锦江剧场。1984年,锦江剧场改建,复名悦来茶园。1997年,锦江剧场原址建成占地近万平方米的成都川剧艺术中心。2023年国庆前夕,占地2万多平方米的成都川剧艺术中心经过全新修建开门营业。

华兴街因百年“戏窝子”而成为新派川剧在成都的据点,形成“川剧一条街”,正致力于川剧文化的振兴发展。

大慈文化

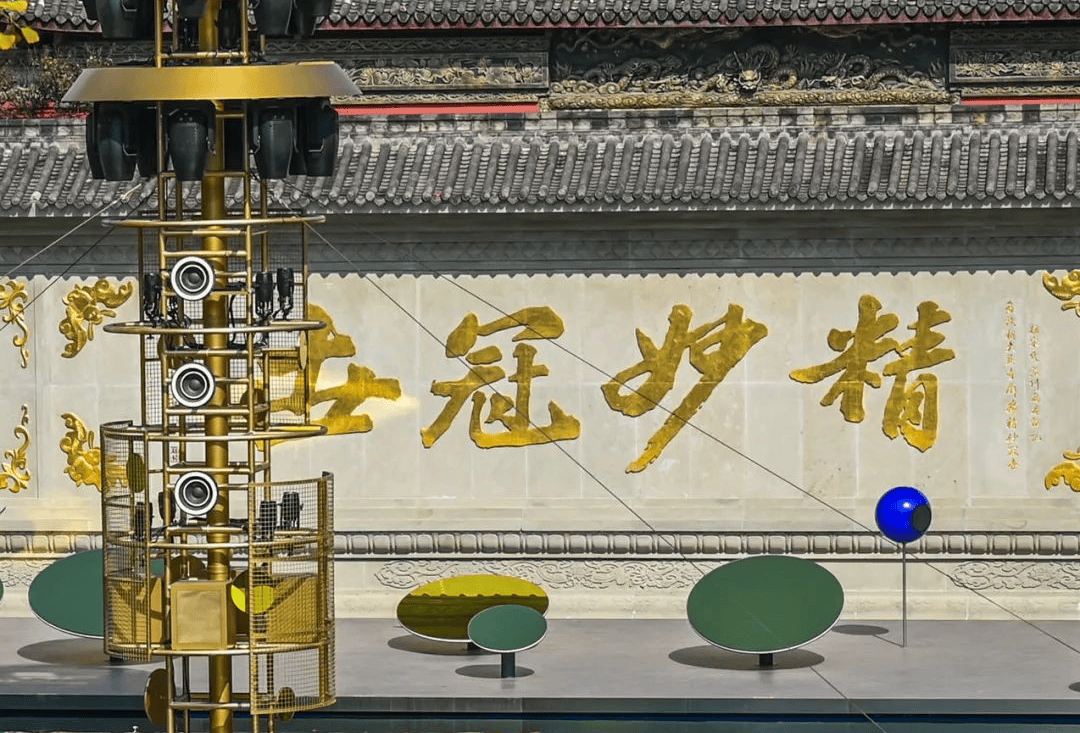

大慈寺,震旦第一丛林,玄宗御笔、规模宏大、玄奘修法、精妙冠世,皆因大慈寺而来,均为历史长卷上的精彩一笔。

据宋代普济《五灯会元》记载,大慈寺之前身始于魏晋,印度宝掌僧人曾住大慈寺。

唐玄宗开元十六年(728年),出家为僧的朝鲜新罗国三太子云游至蜀,法名“无相”,出任大慈寺主持。其间开创无相禅茶,流传海外,成为日韩茶道之始。

唐玄宗天宝十五年(756年),安禄山之乱。僧人英干街头施粥,并于佛像前为国祈福。得避祸成都的唐玄宗召见,御书“敕建大圣慈寺”,赐田一千亩。

南宋范成大《成都府古寺名笔记》记载:“自中三门,北至水陆院,东至如意轮正觉院,系高力士同僧英干建。”

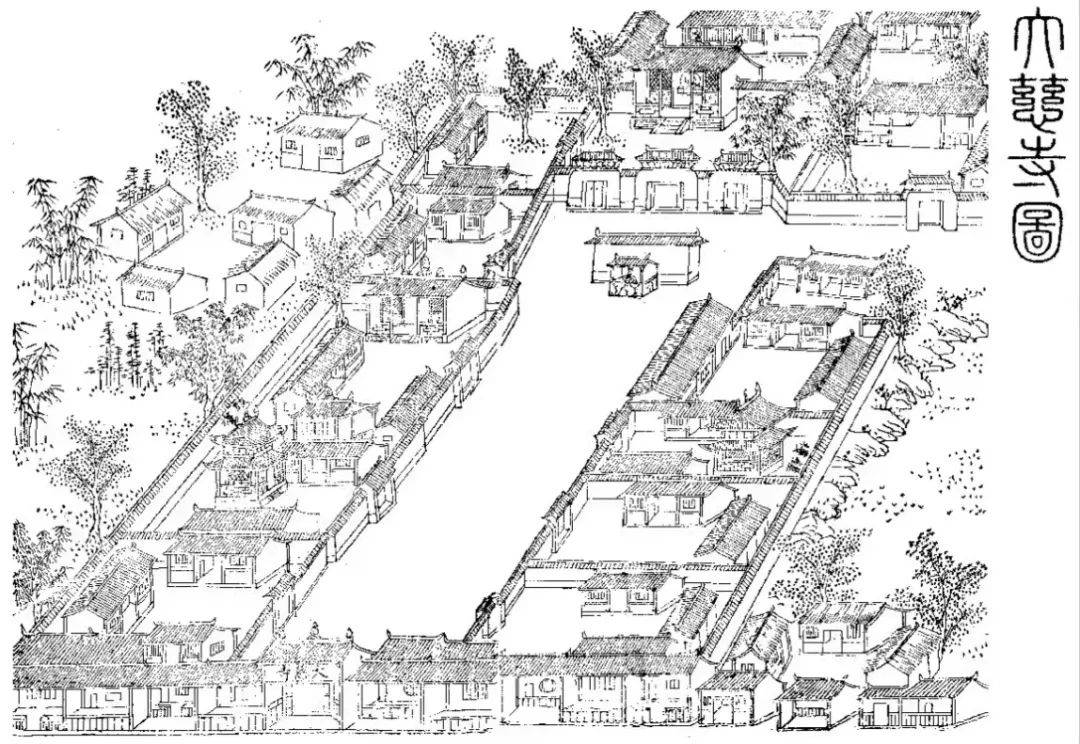

因有皇室支持,历任蜀中官员大力扶持。大慈寺范围绵延城东,分前寺、中寺、后寺,共96院,房屋8542间,仅次于号称有房九千九百九十九间半的北京故宫,史有“规模宏大占半城”的记载。

清嘉庆《华阳县志》大慈寺图(图源:成都方志)

唐德宗贞元十七年(801年),节度使韦皋赞曰:“观其左压华阳之胜,中据雄都之盛,岷江灌其前址,玉垒秀其西偏,足以彰会昌之福地,弘一方之善诱。”

唐武宗灭法中,因有玄宗御笔之“大圣慈寺”匾额,得以幸免。以后历代,均与文殊院、昭觉寺并称“成都三大寺”。

南宋诗人陆游以诗句“万瓦如鳞百尺梯,遥看突兀与云齐。宝帘风定灯相射,绮陌尘香马不嘶”描绘大慈寺之盛。

明宣宗宣德十年(1435年),大慈寺毁于火灾。明英宗正统十一年(1446年),予以重建。明末,毁于兵燹。清顺治年间,再次重建。至清同治六年(1867年),尚存40亩。

据说青羊区的鼓楼街原为大慈寺钟鼓楼所在地,锦江区的红石柱街曾是大慈寺山门,成华区的猛追湾曾有大慈寺武僧追击张献忠的传说。经青羊,过锦江,至成华,曾经一座寺庙影响了一座城。

作为皇家寺院,大慈寺历来是佛学圣地。大慈讲场万人听经,与峨眉山比肩,堪称“世禅雕龙”。

唐高祖武德五年(622年),《西游记》唐僧原型人物玄奘法师亦于大慈寺精研佛法。

由于唐玄宗、唐僖宗先后幸蜀,众多宫廷画师随之聚集成都,共有67名画家为大慈寺创作壁画。史书统计,共有1.5万壁,约3万平方米。北宋成都府路转运使李之纯赞叹:“举天下之言唐画者,莫如成都之多;就成都较之,莫如大慈寺之盛。” 苏东坡亦惊叹为“精妙冠世”。后世业界作出了“先有大慈、后有敦煌”的至高评价。

本着“大慈”历史文化的浸润,成都首家慈善机构——慈惠堂,成都首家红十字会医院——四川红十字会福音医院均在锦江区率先落地,为推动全市慈善事业的发展起到了积极作用。

“精妙冠世”照壁(王欢 摄)

书院文化

书院肇始于唐、兴于宋,至明代达到鼎盛。历史上锦江区范围可考的书院有四家,南宋沧江书院、明代大益书院、清代潜溪书院和槐轩书院。

沧江书院位于合江亭一带,始于宋孝宗淳熙十六年(1189年),由华阳县丞虞刚简创办,是南宋时期南轩学派于蜀地的代表。

据元代史学家欧阳玄《圭斋集•虞雍公神道碑》记载,常至沧江书院会文讲学的学者有李修平、张仕佺、邓谏从、薛绂、程遇孙、李心传、魏了翁等名儒。而范荪、范子长、范子该、范仲黼、薛绂、邓谏从、虞刚简、程遇孙、宋德之时称“二江九先生”。

魏了翁《鹤山文集·虞刚简墓志铭》记载“刚简尝筑室成都合江,以成雍公卜居未遂之志”以及“公自上华阳,即筑室成都之合江……秀才范公为榜曰‘沧江书院’。公已尽屏幼志……士之请益,有肩摩袂属,谒无留门,座无虚席,爨无停炊。自二十年来,知与不知皆曰沧江先生。”

大益书院位于书院正街,始于明正德十三年(1518年),由四川提学王廷相创办。旧址为前宰臣万安侵占大慈寺空地修建的私宅。其名指开卷有益,隐四川为益州之意。以“立德、立功、立言”为办学宗旨,引为古圣贤匡济天下之崇高理念。鼎盛时期,盛过官学。

明嘉靖三年(1524年),四川巡抚许廷光主持扩建。明嘉靖十三年(1534年),四川巡抚熊爵捐资重修。左布政使陆琛撰《大益书院记》,记录过程。明万历五年(1577年),张居正秉政,大益书院毁。

《成都城坊古迹考》记载:“明代宰臣万安侵占大慈寺空地建私宅,嘉靖十五年(1536年)又改宅为大益书院,陆琛有《大益书院记》。神宗时张居正秉政,尽毁天下书院,大益亦废,然书院街之名则沿用不改。”

1991年,大益书院旧址成为锦江区委、区政府驻地。

潜溪书院位于成都外东净居寺,始于清乾隆十二年(1747年),由华阳知县安洪德在祭祀宋濂、方孝孺的明代二公祠基础上创办。宋濂号潜溪先生,故名。

清道光十三年(1833年),华阳县知县高学濂以距城五里、来往不便为由,迁潜溪书院至梨花街。上世纪50年代,旧址创静居寺小学。上世纪70年代,更名为龙舟路小学。

槐轩书院位于城南纯化街(今锦江宾馆一带,原为淳化街,因避清穆宗名讳而更名),始于清嘉庆十二年(1807年),由“川西夫子”刘沅创办,并创槐轩学派。因院中百年老槐,故名。

书院不计学资,为贫寒学子开方便之门。教学内容以儒学为主,兼及佛、道,亦含中医、教育、民俗,形成儒、释、道思想融合的新思想体系。其门生遍布西南各省,达数千人之众,世称“刘门”。

《清国史馆儒林传·刘沅本传》记载,刘沅学生中有进士、登贤书逾百人,举人300余人,贤名远播者不可计数。刘沅之子孙,有八人中举,誉为“八龙挺秀”。

开放“首源” 向东向南

锦江区,凭借水路、陆路的便捷,成为成都对外交通的第一站、对外开放之“首源”。

水陆通衢首站

锦江之始,已现通衢之功,极大促进了蜀中往来。《华阳国志·蜀志》记载:“秦孝文王以李冰为蜀守...冰乃壅江作堋,穿郫江、检江别支流,双过郡下,以行舟船。岷山多梓、柏、大竹,颓随水流,坐致材木,功省用饶。”

唐贞元元年(785年),节度使韦皋于郫、流二江汇流处建合江亭码头,附阁楼台榭,时名“合江园”,为史上成都最早的市政公园。于此处码头登船,入岷江、经长江、下东吴,与全国各地互通。

“濯锦清江万里流,云帆龙舸下扬州”“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”……诗仙、诗圣皆以诗句生动再现了锦江行船直抵江南的历史盛况。

锦官驿,曾是明代成都规模最大的驿站,也是成都向东的第一驿站。明洪武年间(1368—1398年),于合江亭旧址处设立,同设递运所,吏卒差夫达三百人。无论是自京城经重庆而来的水驿路,或是经老金牛道而来的陆路,又或是自眉州、茂县以及雅州、临邛而来的驿路均在锦官驿交会。锦官驿因此成为名副其实的驿网枢纽地。

成渝古道南道-东大路(图源:方志四川 )

从锦官驿出发的水陆驿道皆为40里,抵下一驿站。水路南至双流黄水河,陆路东行官道至龙泉驿。水路亦南通乐山、宜宾。陆路东出,经龙泉、阳安、南津、珠江、安仁、隆桥、峰高、东泉、来凤、白市、朝天11驿站,抵重庆,全程990里,可抵重庆,直达江海。

南丝路起点

南方丝绸之路位于古代中国西南地区,全长2000公里。其地理源头和产品源头皆在以商贸繁华著称的成都。而锦江区的东大路和合江亭码头则是南丝路的成都水陆起点。

水路起点,即合江亭码头。《三千年商路暨南方丝绸之路始点——锦江商脉》《南丝路万里行》等文献记载,五尺道始于成都时,其水路经锦江而下,至乐山,又至宜宾,而后转陆路。当时具备大批量水路货物运输条件的码头中,只有锦江区的合江亭码头。

锦江边的合江亭(图源:锦江融媒 )

陆路起点,即东大路。自东大路出发,经官道,分东西二路。

《蜀王本纪》记载,商朝末年,蜀人助牧野之战,杜宇自云南昭通入蜀之古道称五尺道,即为南方丝绸之路的东道。

东道可达僰道(宜宾),经南广(高县)、筠连,过豆沙关、大关,入云南朱提(昭通),辗转贵州威宁,至云南味县(曲靖)、谷昌(昆明)后再分二道。一入越南,一经大理与旄牛道重合,至缅甸、印度。

西道称旄牛道,经临邛(邛州)、青衣(名山)、严道(荥经)、旄牛(汉源)、阑县(越西)、邛都(西昌)、叶榆(大理),达永昌(保山),再至密支那或八莫,入缅甸和东南亚。最远可达“滇越”乘象国(印度和孟加拉地区)。

《李希霍芬中国旅行日记》记载:“一开始是一座郊城,它笔直、美丽、宽广的街道大约有1.5公里长,单此郊城之美就足以媲美有的北方城市。”李希霍芬记录了从西安出发,走陆路抵达成都,从新都方向入城的见闻。他所记录的街道正是锦江区的东大路。

“锦江春色来天地,玉垒浮云变古今”,承载着千年的历史,以厚积薄发的姿态,锦江区迎来新发展。2023年,实现地区生产总值1446.2亿元,社会消费品零售总额1444.9亿元,连续20年居成都市各区(市)县第一。

秉承着厚重的文化、开放的基因,如今的锦江,国际时尚、首店云集、首展不断:国际品牌、各类首店入驻率全市最高,外国驻蓉领事机构、世界“500强”外资金融机构全市最多;

如今的锦江,河渠润泽、水清岸绿:公园绿道星罗棋布,白鹭湾、三圣花乡等国家级旅游品牌更是形成了“一半田园一半城”的生态格局;

如今的锦江,优质教育数不胜数:七中育才、七中嘉祥外国语学校、师大一中、盐道街小学、成师附小……每万人口拥有学位个数,居五城区第1位;

如今的锦江,生活更加幸福美好:社区24小时生活服务不断完善,一刻钟便民生活圈出圈,背街小巷、“金角银边”持续焕新,特色街区活力十足,城市功能更加完善,公共服务供给有力有效,社会保障更有温度……

未来,围绕“品位锦江·幸福城区”总体目标,锦江区将锚定“四个国际一流”,坚持以高水平开放推动高质量发展,为奋力谱写中国式现代化万千气象的成都篇章贡献更多锦江力量!

春熙路商圈夜景 (图源:中共成都市锦江区委宣传部)

来源:成都方志

供稿: 成都市锦江区地方志办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册