“张献忠沉银”的富顺印记

2017年4月,随着“张献忠沉银”水下考古发掘工作在眉山市彭山区江口镇暂告一段落,尘封370余年的民间传说——“石龙对石虎,金银万万五,谁人识得破,买到成都府”终被证实。在3万余件种类繁多的出水文物中,册封妃嫔的金册、西王赏功的金银币和铭刻大西国国号的银锭等与张献忠相关的珍贵文物就有上千件,从而渐次揭开了明末农民军领袖张献忠及其大西政权的神秘面纱,一时成为轰动世界的一项重大考古成果。

俗话说,无巧不成书。在远离“江口沉银遗址”200余公里的富顺,有关“张献忠沉银”的传说同样口笔相传,成为老百姓津津乐道的一桩趣事。

烂船湾里传歌谣

“石佛对石鼓,金银万万五,谁人识得破,买到成都府。”这是一首在富顺流传上百年的美丽民谣,与眉山乃至成都流传的与“张献忠沉银”有关的民谣几乎别无二致。所不同的是,眉山是“石龙对石虎”,成都是“石牛对石鼓”,而富顺则是“石佛对石鼓”。这首流传已久的富顺民谣,与县城外沱江边一个叫烂船湾的地方息息相关。

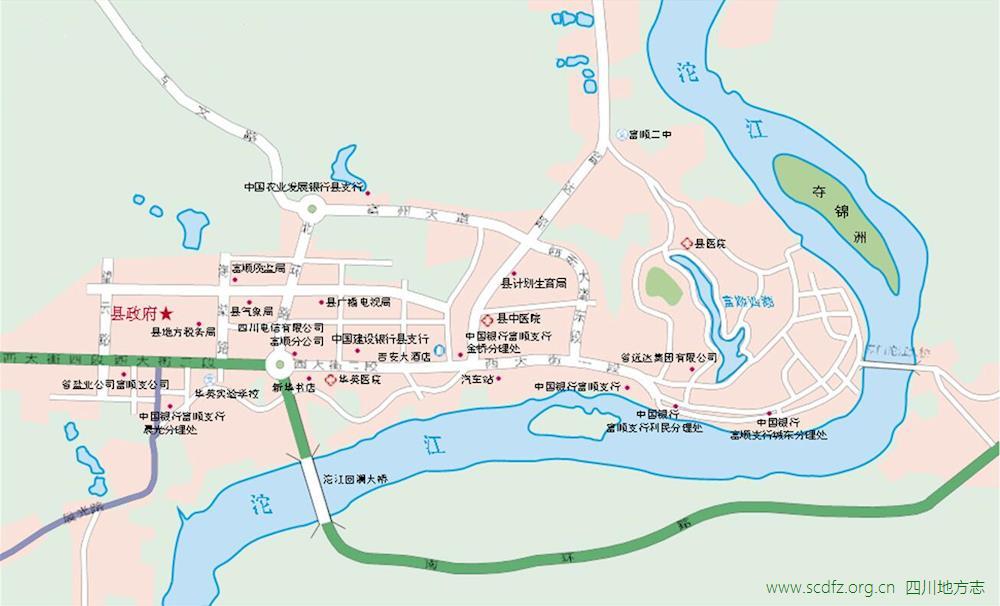

沱江古称雒水,从成都一路南行至富顺时,绕县城古考场“夺锦州”后突然迂回彻底向西,一改“大江东去浪淘尽”的亘古之理,形成“一江春水向西流”的奇特景观。西行两三公里后,沱江又依然折向南方直奔泸州而去。整个县城流段活脱一个荡气回肠的“之”字形状,将县城环抱于江水之中。然而,大自然留给富顺的山水形胜,却在古代人的眼里是一种不祥之兆。于是,一首由民间创作的打油诗——“好个富义州,东水往西流。衣冠不长久,富贵难到头”在富顺不胫而走并经久流传。打油诗不仅描绘了富顺县城沱江段的独特风貌,更蕴藏着丰富的历史人文信息。

旧时,围绕富顺县城两三公里的沱江段,老百姓称之为“釜川”,也称“釜水”“釜江”。清乾隆四十二年(1777)段玉裁修《富顺县志·山川》云:“雒水,一名釜川,以其盘绕县治有若釜形,故名。”美丽的烂船湾正好处于釜江末端,即釜江由西转向南的沱湾处,在今晨光大桥与沱江三桥之间,是富顺古“江阳十景”之“釜水环江”的重要组成部分。

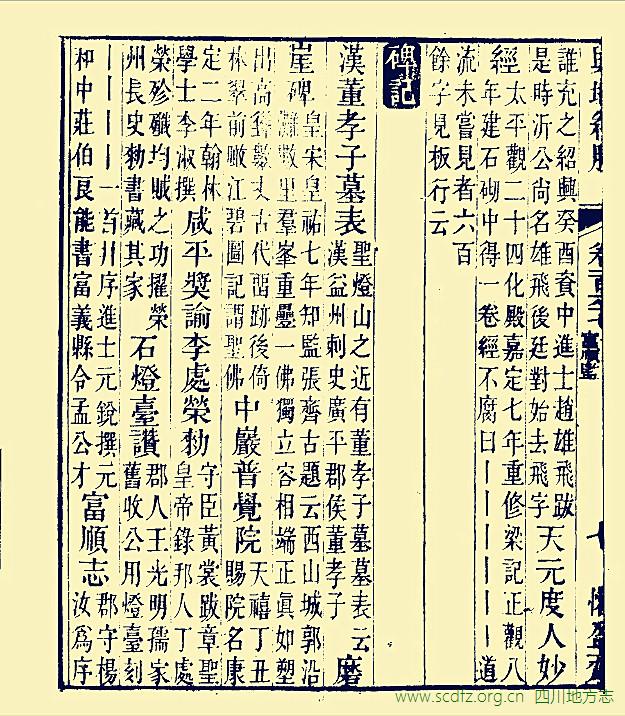

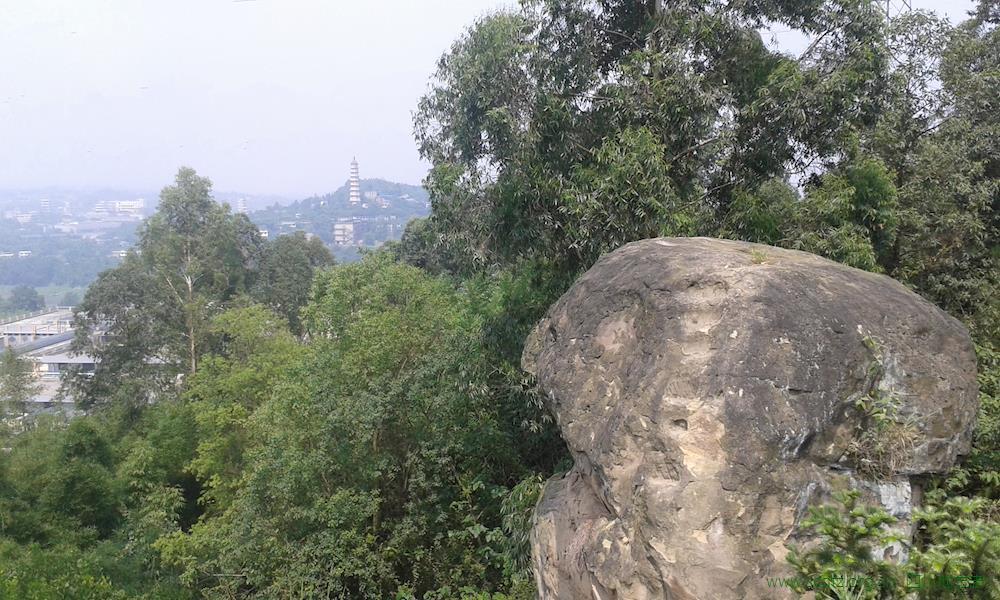

在蜿蜒曲折的烂船湾一带,沱江两岸山峦起伏,林木苍秀,风景如画。宋代富顺知监张齐古有诗云:“江山叠翠对天涯,柳暗沙明日未斜。流水面前声聒聒,吁嗟今古促年华。”顺江而行,江的右岸有古老的临江寺(又名半边寺),寺顶岩石上“万恶淫为首 百善孝为先”的摩崖石刻至今清晰可见。临江寺以西,有3座清代中后期石牌坊呈东西直线走向一字排开,屹立在富世盐井通往外界的千年古盐道上。再往西走,就是著名的大佛岩。大佛岩往上,建有清道光末期的镇水宝塔——回澜塔,历百余年风雨仍巍然耸立、直插云天,因夕阳西下时塔影横锁倒流的沱江,故老百姓习惯叫它“锁江塔”。大佛岩周围真可谓风水宝地,汉益州刺史广平郡侯董(黯)孝子墓和明尚书甘为霖墓等古墓均位于此。

前文提及的神奇“石佛”,正好位于大佛岩下的沱江边上。说是“石佛”,其实是一形状酷似佛像的天然石头。明代著名学者曹学佺在《蜀中名胜记·富顺县》中记载:“(县城)西五里,中江之右,有峰峭拔数丈如佛像。旁有二石,如侍者对立,因刊成之。藤萝绕身而不上其面。”乍一看去,这一奇异的佛像有头有额、眉慈目善,神态自若般端坐江边,安然地目视着脚下的滔滔江水。宋王象之《舆地纪胜·富顺监》称此“石佛”为“圣佛”,并载有知监张齐古于宋皇祐七年(1055)题刻的四言古诗:“西山城郭,沿滩数里。群峰重叠,一佛独立。容相端正,真如塑出。高耸数丈,古代留迹。后倚林翠,前瞰江碧。”这一浑然天成的石佛,因有美丽的民谣变得神秘莫测,已成为烂船湾的一处奇特景观。可惜的是,张知监的题刻经千年风雨已消失殆尽。

石佛的对岸,就是著名的西山。清乾隆四十二年(1777)段玉裁修《富顺县志》载其“横峙洛江(沱江),隐嶙卓傑,与东山共峙,故名。峰顶石岭崭崭,前明有西山寺”。山的一侧,有一冬暖夏凉的仙人洞。洞的一旁,有两个圆石墩比肩而立,远观颇似两面威风大鼓,这就是民谣里所述的“石鼓”。爬上鼓面,极目四望,远山近水次第铺陈,高楼林立的富顺县城尽收眼底,河对岸的天然石佛若隐若现,烂船湾里波光粼粼,俨然一幅山灵水秀的美丽画卷。

古往今来,不知有多少人赞叹“石佛对石鼓”的神奇,也不知有多少人对“金银万万五”魂牵梦萦。一首流传数百年的民谣,为烂船湾留下一个巨大的未解之谜,更因为成都、眉山、富顺三地如出一辙的藏宝民谣,让人容易联想到富顺也可能是“张献忠沉银”之地。但搜索历史上有关“张献忠沉银”地点的猜想,有说锦江的,也有说岷江的,唯独沱江未被提及。尽管如此,美丽的民谣似乎总有所预示:在石佛与石鼓相对的地方,埋有一笔足以买下成都的宝藏。据说有一段时间,还确有渔民在石佛与石鼓之间的烂船湾里寻得一些秘密宝贝。虽然“张献忠沉银”的谜团已在眉山解开,但并没有排除富顺烂船湾就不是一个乱世藏金的绝佳之地。或许,这是“张献忠沉银”的障眼之法。

《蜀难纪实》揭谜底

关于张献忠的奇闻趣事,四川民间多有流传,笔者幼时就曾从祖母那里听到过“张献忠屠川”一说。传说张献忠进四川时,因在山野大便后误摘一种叫藿麻(带毒刺的草)的叶子擦屁股,结果被刺得疼痛难忍,大骂四川人太坏,以恶草伤人,于是发誓剿灭四川人。这一民间传说表明,张献忠率领农民军入川作战带来的灾难,已给老百姓留下巨大的心理阴影。至于“张献忠沉银”,除了扑朔迷离的烂船湾民谣外,还真有一位少为人知的富顺人用文字以记之。

话说明崇祯十六年(1643)十二月,张献忠携带着历年从明朝藩王和富商大贾处抢掠的金银财宝沿湖南、湖北进攻四川。次年六月破重庆城,杀瑞王朱常洛和众多官兵后,水陆并进分三路直取成都。八月初九,攻克四川首府成都建立大西政权并即帝位,年号大顺。接着,张献忠又分兵攻占各府州县,将富饶的巴蜀之地纳入大西政权的版图。但仅仅两年过后,张献忠败走成都,留下“千船沉银”“金银万万五”等难解之谜。数十年后的清康熙五十五年(1716),富顺人杨鸿基为后世之人揭开谜底留下了这段珍贵的史料。

杨鸿基是明末清初人,字德公,号自怡,属当时富顺的门第显贵之家。他的爷爷杨述中是明万历己丑科进士,后官至熹宗朝兵部左侍郎、贵州总督,兼管云南及湖广辰、常、衡、永等十二府。父亲杨愈昌曾任明代云南府三泊县令,可惜死于任上,留下年仅7岁的杨鸿基及其母亲郭氏。时正值蜀乱,先是明、清王朝对大西军的围剿与反围剿拉锯战,后来又是南明军与清军的战争以及南明军将领之间的地盘争夺战,最后又是“三藩之战”。满汉之间、起义军与地主武装之间相互厮杀,战乱反反复复,持续几十年。富顺乃至整个四川战火连绵,硝烟弥漫,几至“千里无烟”“孑遗落落,值其蹂躏者,吁天罔应,入地无门”。扶榇而归的杨鸿基不得不侨居贵州“侍母课读”,直到蜀乱结束后才回到家乡富顺。

与当时的众多富顺人一样,杨鸿基是张献忠据蜀的亲历者。但与其他亲历者不同的是,杨鸿基后来把遭遇张献忠及其起义军的所见所闻写成《蜀难纪实》,成为清乾隆四十二年(1777)段玉裁修《富顺县志》的一大名篇,是参校《明史》的重要史料,其主要内容包括:张献忠入川称帝、南明军阀与大西军征战以及天灾、兵祸、虎患等蜀难。其中,关于“张献忠沉银”,他在《蜀难纪实》中交代:“贼(张献忠)威令所行,不过近省州县,号令不千里矣。献忠自知不厌人望,终无所成,且久贼之无归也,思欲挟多金,泛吴越,易姓更名,效陶朱之游。于是括府库民兵之银,载盈百艘顺流而东,至彭山之江口初心息变,乃焚舟沉镪而还。”文中的“镪”通“襁”,本意为穿钱的绳子,可引申为成串的钱,这里特指张献忠多年劫掠的金银珠宝等财物,即“张献忠沉银”。末了,杨鸿基交代了写作此文的目的——“将来有事蜀乘之君子,或见斯编,不以人废,得荷兼收,非欲补掌故之遗,或可证传闻之误云尔”。

《蜀难纪实》全文近4000字,杨鸿基“详忆见闻,传之笔札,事皆考实,言非无稽”,以求真存实的态度考证并记述史实,将“张献忠千船沉银”的传说记录为“载盈百艘”,把“张献忠沉银”地点确定为“彭山之江口”,困扰数百年的“张献忠沉银”之谜瞬间破解,清晰地呈现在世人眼前,这才有文章开篇所述及的“张献忠沉银”在彭山区江口镇的水下考古发掘工作。

《蜀难纪实》中,对张献忠攻取成都的进军线路还有细节记述:“陆路由永、荣、资、简,水路由中外二水”。文中“中水”即沱江,“外水”即岷江。按此记载,张献忠兵分三路攻打成都的线路非常清晰,陆路即取道今之重庆永川、荣昌和四川资阳、简阳,水路即今之沱江和岷江。这样说来,位于沱江边的富顺是大西军攻取成都的水路必经之地。试想,攻城略地势如破竹的大西水军一路兵出重庆,装满金银珠宝和粮草的大小战船千帆竞发,沿长江逆流而上,经泸州转道沱江直逼富顺。而距县城5里的烂船湾具备“两山夹一川”的特殊地形,江右是大佛岩,江左是西山,地势险要且是大西军的必经之路,是打伏击战的理想场所,完全符合“出其不意,攻其不备”的用兵之道。因此,面对气势汹汹的大西水军,占据天时地利优势的守城明军必然会首选县城下游的烂船湾设伏,激烈的交战在所难免。

关于张献忠的大西军攻陷富顺的史实,现存多本《富顺县志》有记载。如清康熙二十五年(1686)《富顺县志》载:“明崇祯甲申年,贼张献忠入蜀,残害已极,以致遗民转徙,城多生树,年久倾圮,不止一处,谯楼雉堞,无一存者。”“蜀南之邑,被流寇蹂躏者,富顺为极。境内宫室,一毁于奢崇明,再毁于张献忠,荡然无复有存。”由此可见当年战事之惨烈,就连儒学圣地富顺文庙也未能幸免,“崇祯甲申流寇陷蜀,兵火频仍,曾无宁日,庙久毁,瞻拜荆棘中”。1993版《富顺县志·兵事记要》又载“明崇祯十七年(1644)八月,张献忠起义军一支水路船队溯沱江北取成都,军抵富顺,击溃守城官兵进驻县城。富顺县丞阳丽中和廪生熊兆桂率民军巷战被杀。随后,张广才部留驻县城。”依此记载,大西军将领张广才确实率兵经富顺沿沱江上溯,并且击败明军进占县城。当然,尽管英勇的富顺军民最终没能阻止大西水军北上成都,但可以肯定的是,装载金银珠宝的战船不可能悉数通过,三五只沉落江底完全可能。如此一来,烂船湾的民谣自然就不是空穴来风了。

弹指一挥间,蜀乱已过去300年,“张献忠沉银”已在眉山重见天日。只是,那些曾经在蜀乱中留给富顺及富顺人的印记,依然在山水之间、典籍之上,也终将深深植入“才子之乡”的文化土壤里。

(作者:刘刚,原载《巴蜀史志》2018年第2期 总第216期)