【文史英华】杨慎与地方志‖徐强 吕立凡

“边地虽远,志不可阙。

志存则文脉存,文脉存则国脉存”

杨慎与地方志

徐 强 吕立凡

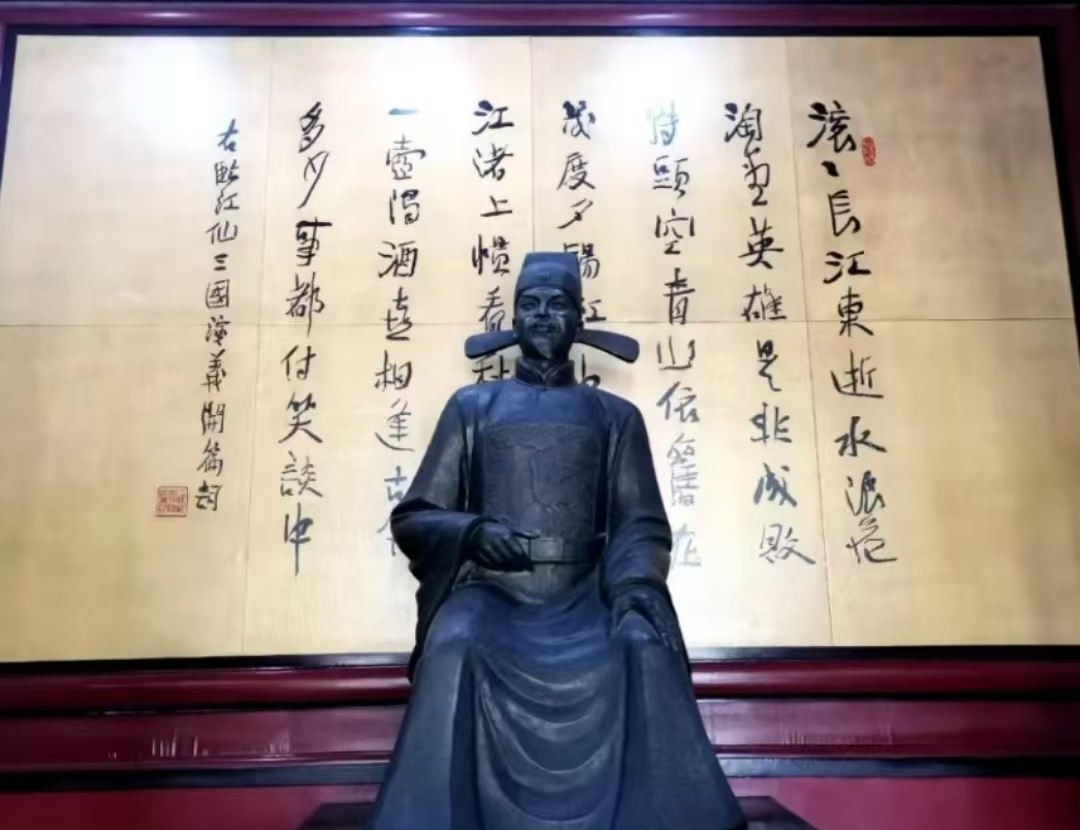

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。

如果你看过电视剧三国演义,一定会对这首片头曲印象深刻。苍茫的背景下,历史的长河中,人如蝼蚁,却可与清风明月为伴,万事万物不萦于怀........

寥寥数语,勾勒出超然世界的理想人格。你知道这首被誉为“明词第一”的传世佳作《临江仙·滚滚长江东逝水》出自谁手?答案就是号称明朝第一才子的成都人杨慎。

杨慎字用修,号升庵,四川新都人,生于明孝宗弘治元年(1488),卒于明世宗嘉靖三十八年(1559),是首批四川历史名人、明代四川唯一状元、著名学者、文学家、史学家。

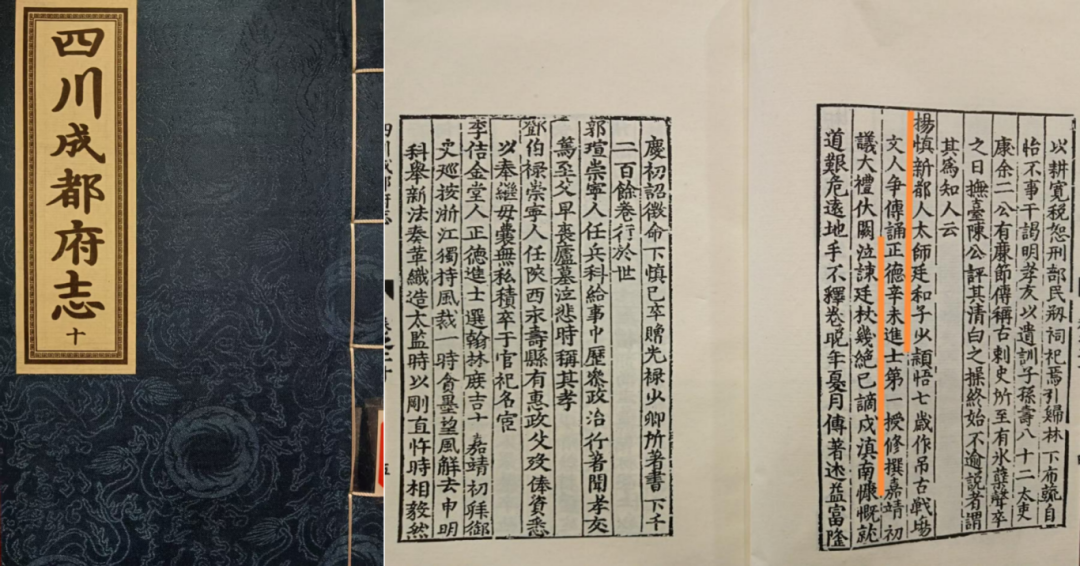

据现存最早成都府志——明·天启《成都府志》记载:正德辛未年(公元1511年),杨慎状元及第,授翰林修撰,开始从事地方志相关工作。

近期,杨慎第十四代嫡孙、杨升庵研究会会长杨德力一行莅临成都方志馆参观指导、捐赠升庵状元卷等珍贵资料。笔者查阅《杨慎评传》《杨慎研究文选》《杨慎传》等文献史料,结合杨升庵研究会提供的资料,系统梳理杨慎从事地方志工作的相关记载。

杨慎是明代最具影响力的方志学家之一,其学术生涯与西南地区的地方志编纂深度交织。除了已被广泛研究的《云南山川志》《全蜀艺文志》《贵州通志序》外,他的方志实践与理论研究还体现在以下几个方面:

参与编纂地方志书

《剑州志》

杨慎为明代剑州(今四川剑阁)第一部方志《剑州志》撰写序言,该志由知州李璧主持编纂,成书于嘉靖三年(1524年)。

杨慎在序中盛赞李璧“拓城池,奠庐井,立乡社,新学宫”的政绩,并强调方志“明疆域、存文献”的重要性。

此序不仅体现了杨慎对方志实用性的重视,也为研究明代州县治理提供了珍贵史料。

《新都县志》

杨慎晚年编纂家乡《新都县志》,系统记录了新都的历史沿革、人物事迹与风俗物产,该志已散佚。

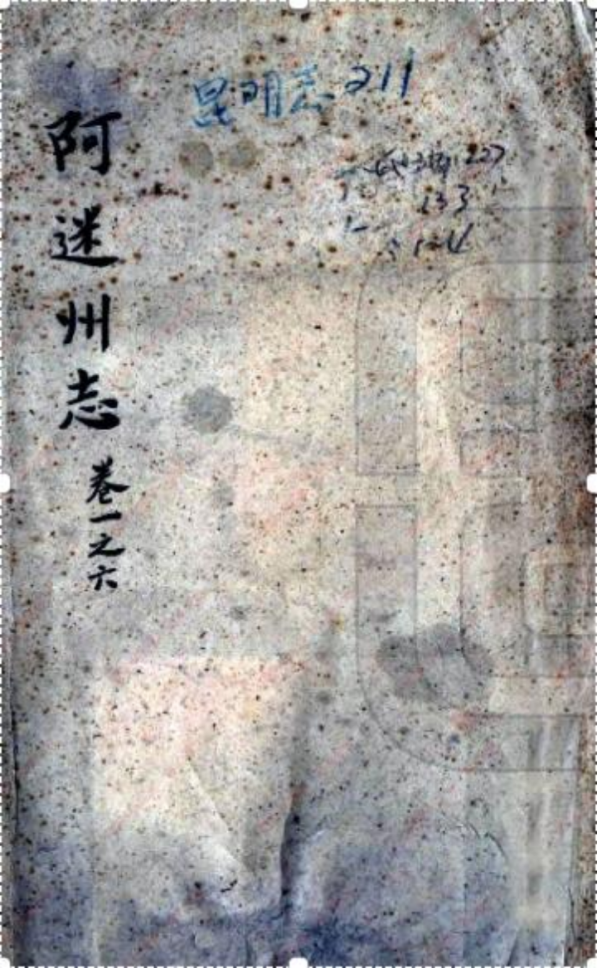

《雅州志》与《阿迷州志》

嘉靖十七年(1538年),杨慎分别参与编纂《雅州志》(今四川雅安)和《阿迷州志》(今云南开远)。《雅州志》记载了茶马古道的商贸活动与少数民族风俗,其对“碉楼建筑”的描述为研究西南山地聚落提供了早期资料。

《阿迷州志》则由杨慎与弟子王廷表合纂,重点记录了明代边疆地区的屯戍制度与民族融合,今存部分内容于《红河州志》引文中。

《大理府志》

嘉靖二十一年(1542年),杨慎与李元阳、杨士云共同参订《大理府志》。

该志是大理地区首部系统方志,记载了南诏、大理国的历史遗迹与白族风俗。杨慎在序中提出“华夷同源”的观点,认为“苍山洱海之间,汉习楼船,夷留箭笮,皆王化所及”,这种文化包容性思想对后世边疆治理影响深远。

《西南列国志》

杨慎晚年编纂《西南列国志》,系统梳理了西南地区古代方国的历史。

该书虽失传,但《明史·艺文志》著录其目,清代学者顾祖禹在《读史方舆纪要》中多次引用,称其“考订精核,足补正史之阙”。

开展方志文献整理

《滇载记》

杨慎谪戍云南期间,将白族史书《白古通记》译为汉文,删正而成《滇载记》。全书八千余字,系统记载了南诏、大理国的世系与史实,填补了汉文史籍对云南地方政权记载的空白。

例如,书中首次明确记录了段思平建立大理国的过程,成为研究西南边疆政权更迭的核心文献。

《南诏野史》修订

杨慎对倪辂所著《南诏野史》进行校订,增补了唐代六诏联盟的细节,并考证了南诏与吐蕃、唐朝的关系。

其校订本成为后世研究南诏史的权威版本,清代学者王崧在《云南备征志》中评价:“升庵之订《南诏》,如拨云见日,使千年史谜涣然冰释。”

《华阳国志》笺注

杨慎对常璩《华阳国志》进行笺注,纠正了前人对巴蜀历史地理的误读。例如,他通过实地考察,指出《华阳国志》中“滇池方三百里”的记载实为唐代以前的数据,明代滇池已因围湖造田缩小至“方百里余”,这种动态地理观在当时具有突破性。

《蜀志补遗》

杨慎鉴于《四川总志》内容简略,编纂《蜀志补遗》以补充水利、物产等内容。该书虽已散佚,但清人李调元在《函海》中引用其对都江堰历代修缮的记载,成为研究古代水利工程的重要参考。

创新方志理论研究

开创“文献存史”的编纂理念

杨慎在《全蜀艺文志》中提出“文章者,地方之元气”,主张通过文献集成保存地域文化。

该志收录自汉至明的1800余篇诗文,其中包括唐代李商隐《重阳亭铭》、宋代罗泌《姓氏谱》等佚文,为研究巴蜀文化提供了珍贵资料。其“以人系文,以文证史”的体例被清代《四库全书》采用。

强调“经世致用”的方志功能

在《贵州通志序》中,杨慎强调方志需“明疆域以固边防,录风俗以正民心”。他建议在方志中增设“屯田”“马政”“驿道”等专题,直接服务于边疆治理。

例如,其对贵州苗疆“峒款”制度的记载,为朝廷制定民族政策提供了依据。

实践“考据与实证”的方法论

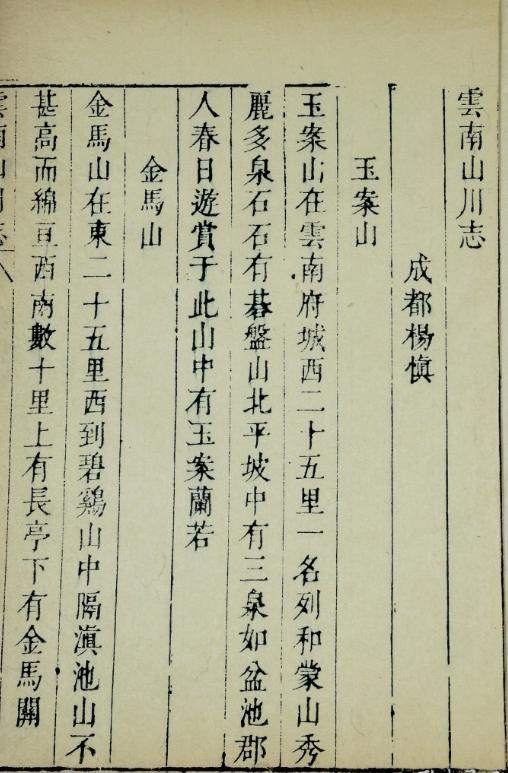

杨慎主张方志编纂需“读万卷书,行万里路”。在《云南山川志》中,他通过实地勘测,纠正了《汉书·地理志》对金沙江源头的误判;在《滇程记》中,详细记录了从江陵到永昌的28处驿站,成为后世入滇的交通指南。这种实证精神对徐霞客的地理考察产生了直接影响。

对方志学的深远影响

推动边疆修志热潮

万历年间李元阳重修《云南通志》时,以杨慎底稿为基础;清代《贵州通志》总纂罗绕典称其“开西南修志之风气”。其“文献存史、地志资政”的理念,至今仍是地方志编纂的核心原则。

将地方志与国家命运紧密相连

杨慎的方志实践不仅是对西南地区历史文化的抢救性记录,更是对中华文明多元一体格局的深刻诠释。他通过文献整理、实地考察与理论创新,将地方志从“地理书”提升为“文化史”,为后世留下了珍贵的学术遗产。

正所谓“边地虽远,志不可阙。志存则文脉存,文脉存则国脉存”,这种将地方志与国家命运紧密相连的理念,对今天的地方志工作仍具有重要启示意义。

来源:成都方志

作者:徐 强(成都市地方志工作办公室三级调研员)

吕立凡(杨升庵研究)

配图:成都方志馆 杨升庵研究会