【历史文化】四川盆地为啥又称“红色盆地”?‖谭继和

四川盆地为啥又称“红色盆地”

谭继和

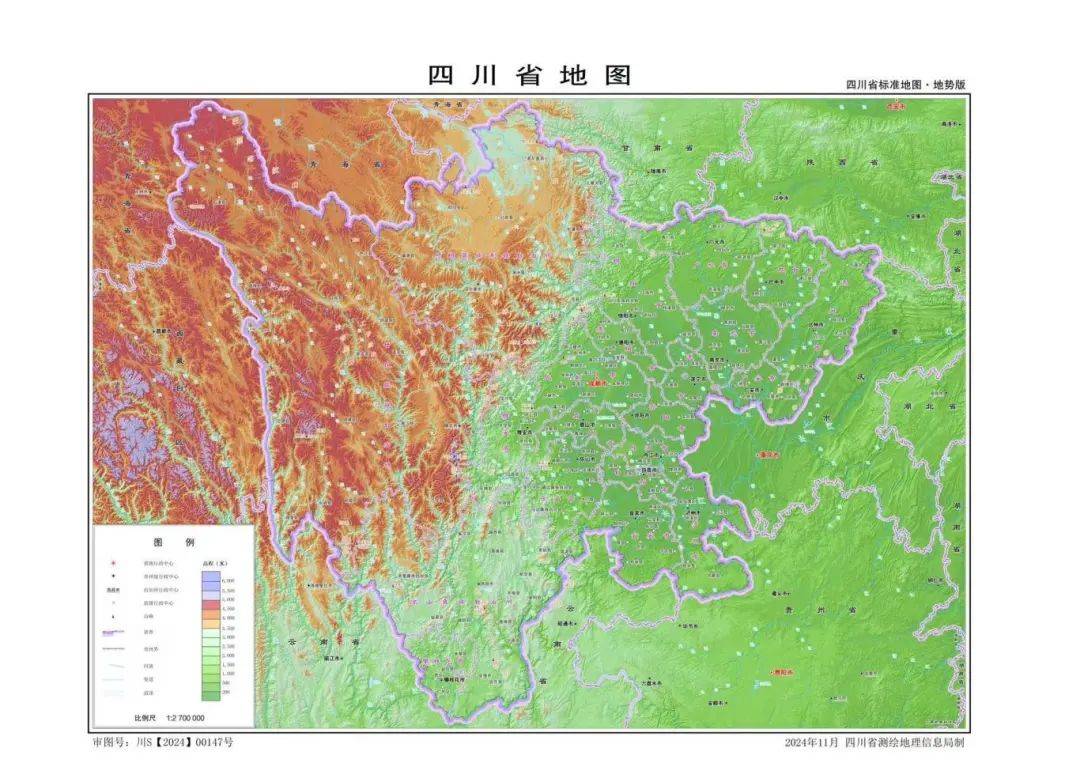

巴蜀地形复杂多样,含盆地、平原、丘陵、山地、高原、高山诸种类型,大致可划分为东西两部分。东部为四川盆地,西部为川西山地和高原。

东部:四川盆地

东部:地形为典型的发育完整,周延无缺的盆状,四周为群山环拱,西连青康藏大高原,海拔4000米以上;北界秦岭和大巴山,海拔约在2000米以上;南界苗岭,高度稍低,海拔亦在1000米以上;中部盆底低下平坦,地质上乃古代一内陆湖盆,因沉积有巨厚的侏罗纪、白垩纪紫红色砂页岩,故又有“红色盆地”之称。

盆底大致可以广元、雅安、叙永和奉节四地的连线为界,面积约17万平方千米,形状像个菱形的大盆。

在盆地地貌图上,以华蓥山、龙泉山为界,我们可以用笔画出盆地内部西、中、东三个部分。

四川省地图(图源:四川省测绘地理信息局)

西为川西冲积平原,居于龙泉山以西,面积为9000平方千米,是四川全省仅有的大平原。其中,以岷江、沱江冲积成的成都平原为最大,为盆地中农产最盛、人口最密区域,古称“华阳之地”。因在华山之南,古人以山南水北为阳,故称为“华阳国”,是巴蜀古文明兴起的中心地域。

中为龙泉山与华蓥山之间的川中方山丘陵,已辟为梯田、台土,是全省最大的农业区。

东为华蓥山以东的川东平行岭谷,由西山(华蓥山)、中山(铜锣山)、东山(明月山)等大小20余条条状山岭和丘陵台地相间排列而成。

盆地内地形,山地约占40%,丘陵占51.9%,平原占7.2%。因地形多样,物产丰饶,资源丰厚,自然条件十分优越,自古以来即为农业富庶之区。

“天府之国”的美誉,主要就是指的四川盆地。

盆地周边,四周高山连绵,为盆地与邻接地区间的自然界线。

盆地北缘为米仓山和大巴山,山外为汉水河谷盆地。

盆地东缘为川鄂界上的巫山山脉,乃长江三峡地貌的展示处,其外为湖广盆地,古称“云梦泽”。

盆地东南缘为武陵山脉,山间为施南盆地,属于湖北,以七曜山为川鄂分界线。

正南缘为娄山山脉,横亘其外为云贵高原。

西南缘为大小凉山,山外为宁南高原。

西缘为龙门山、邛崃山、夹金山、大相岭,山外为青藏高原东麓和横断山脉南端。

盆地的特殊地理环境,对巴蜀文明的产生、发展和演变带来强烈影响:

一方面,盆地四周有高山屏障,自成一个地理单元,古称“四塞之国”,使它的文化面貌具有显著的独特性,即古人所谓“人情物态,别是一方”;

另一方面,巴蜀文化虽不可避免地具有农业文明的封闭性和静态性,但它也具有对外努力开拓的开放性和对内充分凝聚的向心性。这一特点在相当程度上与地理环境有关,而且时代越古,这种关系越密切。尤其是环境的多样化和兼容性带来山林竹木,瓜果药材、北粟南稻、桑蚕漆蜡,应有尽有,比东亚大陆哪个区域都要富饶,从而促成了巴蜀人巧思勤作,不畏艰险、勇于开拓等个性传统的形成。

天府农博园的油菜花海(图源:成都发布)

要想跨出盆地,那么,东出三峡,便与楚文化的孕育地江汉平原山水相通;北越秦岭、大巴山,便与秦陇文化的中心关中之地岭谷相连;走近西北,则与横断山脉的“藏彝羌走廊”相接。

所以,司马迁说“栈道千里,无所不通”,本来闭塞的盆地反而因地理条件的多样性和多变性而导致古代四方的交通和经济文化交流的多元便利,形成巴蜀文化善于兼容和开放的明显特点。

西部:川西山地和高原

西部包括盆地西缘山地以西的高原和高山峡谷地区。西北为甘孜—阿坝高原,为“世界屋脊”青藏高原的东南一隅。

阿坝风光(图源:阿坝州文化广播电视体育和旅游局)

发源于岷山高原上的岷江上游地区,古称“江源”,是氐羌高原文化较早发展起来的地方,也是蜀文化的来源地之一。

西则为横断山脉,有沙鲁里山、大雪山、邛崃山和大凉山,是我国西南横断山脉的北翼,山海拔均在四五千米以上。

其中大雪山之巅的贡嘎山高达7508.9米,是四川第一高峰,白雪皑皑,冰川峥嵘。这里,山大谷窄,峻岭深壑,巉崖峭壁,险阻异常。岭谷高差往往在两三千米以上,是全国地表起伏最悬殊的地区之一。

这里从北到南,大雪山、邛崃山和大凉山等南北向山脉构成横断山脉,是四川东部和西部重要的地理分界线,是农业区域与游牧区域天然的界线。东部和西部不同特征的地貌、气候、植被、农业和民族,均在这里分界,表现出明显的差异。

作者简介

谭继和,著名历史学家,四川省人民政府文史研究馆资深馆员,四川省社科院杰出研究员,巴蜀文化学首席专家,四川省历史学会名誉会长,蜀道研究院咨询委员会副主任。享受国务院政府特殊津贴专家,四川省学术(技术)带头人。1965年在四川大学历史系徐中舒先生门下。先秦史专业副博士研究生毕业后,进入中国科学院近代史研究所《中国通史》编写组工作。1976年回蓉,长期从事巴蜀文化研究,主要著述有《巴蜀文化通史》(主编)和《巴蜀文化辨思集》《巴蜀文脉》《历史文化资源与城市神韵建设》等。

来源:成都方志

作者:谭继和

用户登录

还没有账号?

立即注册