【历史文化】说“道”之一:秦汉时期今四川地区的“道”‖罗凯

说“道”之一

秦汉时期今四川地区的“道”

罗 凯

编者按:“道可道,非常道。”“道”在汉语语境中,具有极其丰富的意涵,以至于任何事情一上升到“道”的层面,就大象无形、微妙难言,正所谓“玄之又玄,众妙之门”。今天我们要说的,是行政区划层面的“道”。要把这个区域意义的“道”讲清楚,亦非易事。概括而言,“道”作为政区,在历史上大致有三种:一是类同县一级的“民族自治区域”,主要存在于秦汉时期;二是最高层的地理区划,一度具有准政区性质,主要存在于唐初至宋初,宋代改名为“路”;三是元明清时期,属于“省”级政区派出机构的“道”,民国初期官方一度欲以之取代“省”,但最终没有成功,反而从政区中消失。特约四川大学历史文化学院罗凯副教授,以《说“道”:略谈四川地区两千年的道制变迁》为总题,分三期对今四川地区三个历史阶段的“道”进行简要梳理。

与中国历史地理有关的“道”,至少有以下这些:一是交通意义的道,如蜀道、飞狐道、天山北道等。二是军事征伐意义的道,如北道、青海道、雅州道等。三是区域意义的道,包括但不限于以下几种:(一)秦汉时期的少数民族治理区,如狄道、羌道、嘉陵道等;(二)北朝、隋唐等时期的军政区,如东道、益州道、河北道等;(三)唐代初期的综合地理区划,即贞观十道;(四)唐代前期的军事管理区,如河西道、北庭道、范阳道等;(五)盛唐时期的监察督理区,如开元十五道;(六)唐中后期的藩镇辖区,如淮西道、浙江东道、岭南西道等;(七)辽朝的泛政区,尤其是五京道;(八)元明清时期的监察区,如京畿道、江南道、浙江道等;(九)元明清时期介于高层政区与统县政区间的区划,包含元代的宣慰道,明清的分巡道、分守道、兵备道,如川东道、口北道、淮扬道等;(十)民国初期的统县政区,如吉长道、济宁道、豫章道等。

秦汉时期,在今四川地区出现了最早政区意义上的“道”。

政区之“道”由秦人创制

行政区划中的“道”始于何时、最初是什么性质?学界已有许多讨论,但至今尚未取得共识。学者们基本上分为两派:一派认为始于春秋时期,源于道路修筑;一派认为始于战国时期,源于对少数民族聚居地区的治理。后者相对而言更具合理性,与相关史实也更为吻合,如《汉书·百官公卿表》谓:“县大率方百里……有蛮夷曰道。”《续汉书·百官志》亦谓:“凡县主蛮夷曰道。”

《云梦龙岗秦简》中有“县、道官”的记述。《睡虎地秦墓竹简》的《秦律十八种·属邦》亦曰:“道官相输隶臣妾、收人,必署其已禀年日月,受衣未受,有妻毋(无)有。受者以律续食衣之。”其《语书》中,有“(秦王政)廿年(公元前227年)四月丙戌朔丁亥,南郡守腾谓县、道啬夫”的记载,说明在秦朝建立之前,秦国已有“道”的建置。而从汉代“道”的分布来看,“道”也主要分布在原秦国所在的地区。可见,“道”这一政区类型,很可能是秦人创制的。

雅安市荥经县严道古城遗址

有的学者认为,严道(大致今四川省雅安市荥经县)是中国历史上的第一个“道”。其长严君疾,又叫做樗(chū)里子,为秦孝公庶子、惠文王异母弟,曾任秦国宰相,以足智多谋著称,被秦国人称为“智囊”。《史记·樗里子列传》记载,秦惠文王二十六年(前312年)“秦封樗里子,号为严君”,《史记索引》解释为:“严君是爵邑之号,当是封之严道”。

两汉时期今四川地区的“道”

《张家山汉墓竹简》的《二年律令·秩律》中,有青衣道、严道,“秩各六百石,有丞、尉者半之”;还有阴平道、蜀(甸)氐道、县(绵)遞(dì)道(绵虒sī)、湔(jiān)氐道长,“秩各五百石,丞、尉三百石”。其中,青衣道大致今四川雅安市北、严道大致今四川荥经县西南、阴平道大致今四川平武与甘肃文县毗邻处、蜀(甸)氐道大致今四川平武县西北、县(绵)遞道大致今四川汶川县西南、湔氐道大致今四川松潘县北。

阿坝州汶川县绵虒镇大禹广场

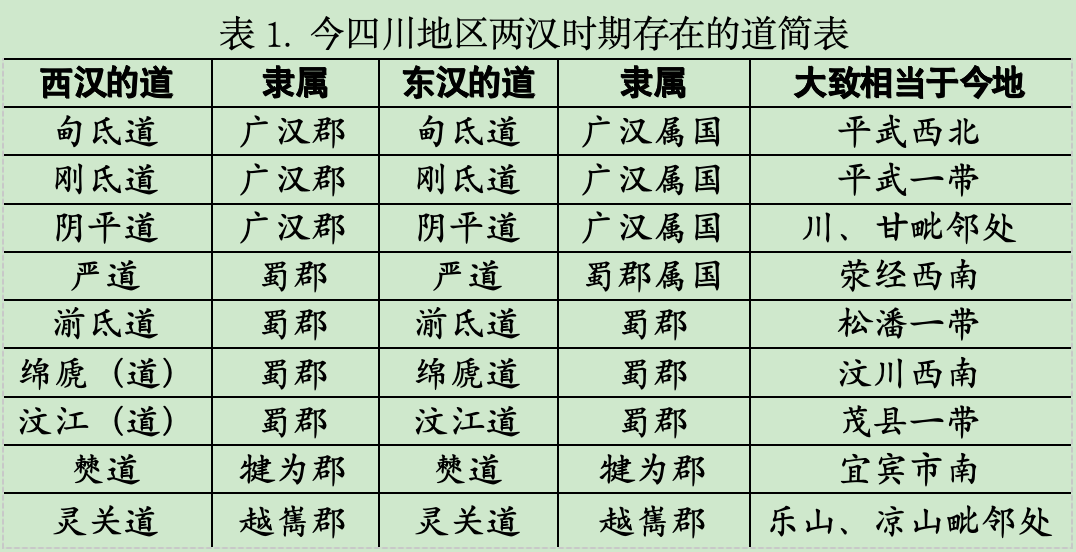

《汉书·地理志》曰:“讫于孝平(西汉末期),凡郡国一百三,县、邑千三百一十四,道三十二,侯国二百四十一。”其中今四川地区当时共有9个道(参见表1),占全国四分之一强。需要说明的是,《汉书·地理志》中绵虒、汶江无“道”字,似乎是普通的县。但张家山汉简《二年律令·秩律》明确记载“縣遞道”,当即《汉书·地理志》的“緜(绵)虒(sī或tí)”。且《续汉书·郡国志》载东汉中期蜀地亦是9道,因袭西汉旧制的几率极大,其中蜀郡有汶江道,则西汉末年的汶江当也是道。故《中国历史地图集·西汉-益州刺史部》标绵虒道、汶江道,应是。

资料来源:《汉书·地理志》《续汉书·郡国志》。

说明:今地主要参考《中国历史地图集》第二册标注。

说明:本示意图系在《中国历史地图集·东汉-益州刺史部北部》的基础上标记。

随着民族交融,“道”逐渐改“县”

三国以后是否仍然存在主蛮夷之“道”颇有疑问。不过,《晋书·地理志》仍有“僰道”“严道”。《旧唐书·地理志》曰:“严道,汉县,属蜀郡。晋末大乱,夷獠据之。后魏开生獠于此置蒙山郡。领始阳、蒙山二县。隋改始阳为严道,蒙山为名山。仁寿四年,置雅州,炀帝改为严道(此二字当是“临邛郡”之讹)”。很可能西晋末年大乱之后,严道作为政区被罢废。隋代在附近地带复置的已然是县,而非“道”了。《宋书·州郡志》有“僰道令,汉旧县”。成书于三国时的《水经》记载,江水“又东南过僰道县北,若水、淹水合从西来注之;又东,渚水北流注之”;若水“又东北至僰道县,入于江”。二者皆谓僰道县而非僰道,则彼时很可能已经不再是“道”了。

这与统县政区属国的情况是基本一致的。两汉“有蛮夷者,又有属国都尉。汉末及三国,多以诸部都尉为郡”。实际上,到西晋太康年间(280-289年),全国范围内改属国为郡才完成。但蜀地这一趋势要稍早一些,最迟蜀汉初年已改蜀郡属国为汉嘉郡、犍为属国为朱提郡,至于广汉属国改为阴平郡,有的记为刘禅建兴二年(224年),有的记为晋武帝泰始中(265-274年)。

这说明,无论是县一级的道,还是郡一级的属国,作为少数民族区域自治性质的“准”政区,经过秦汉魏晋数百年的开发和民族交融,已经完成了其历史使命。但是,不久后因气候变化、民族政策等原因,不断内迁的诸少数民族在西晋“八王之乱”的助推下,纷纷起事,中国历史由此进入了新一轮的分裂、混乱时期,俚郡、“僚”郡、荒郡、左郡(县)等新型民族政区遂应运而生。

再往后,经唐宋时期的羁縻州县、明清时期的土司,到如今共和国的自治区、自治州、自治县、民族乡等,民族区域自治制度在我国源远流长,与其他方面一起,铸就了中华民族共同体。

来源:四川民政发布

作者:罗 凯(四川大学历史文化学院副教授,复旦大学历史地理学博士)