【历史文化】望帝春心托杜鹃——望丛祠内说望丛‖管恒庆

望帝春心托杜鹃

——望丛祠内说望丛

管恒庆

千年望丛祠,蜀人寻根地。万世尧舜风,浩气荡古今。望帝杜宇,丛帝鳖灵,一座祀祠,两代贤君。

望丛祠是全国唯一的一祠祭二主的祀祠,祠内望帝陵是西南地区最大的帝王陵冢。原望丛二帝分祠,《岷阳二帝前后志》载:“丛帝殁后,咸葬于郫,旧有庙,古邑南去郭一里。”据《郫县志》:祀望帝的“崇德祠”原在灌县二王庙处,南朝齐明帝时(公元494—498年在位),刺史刘季连将其自灌口移建于郫;后与丛帝庙合并,成为合祀望丛二帝的“望丛祠”,至今已有1500多年。

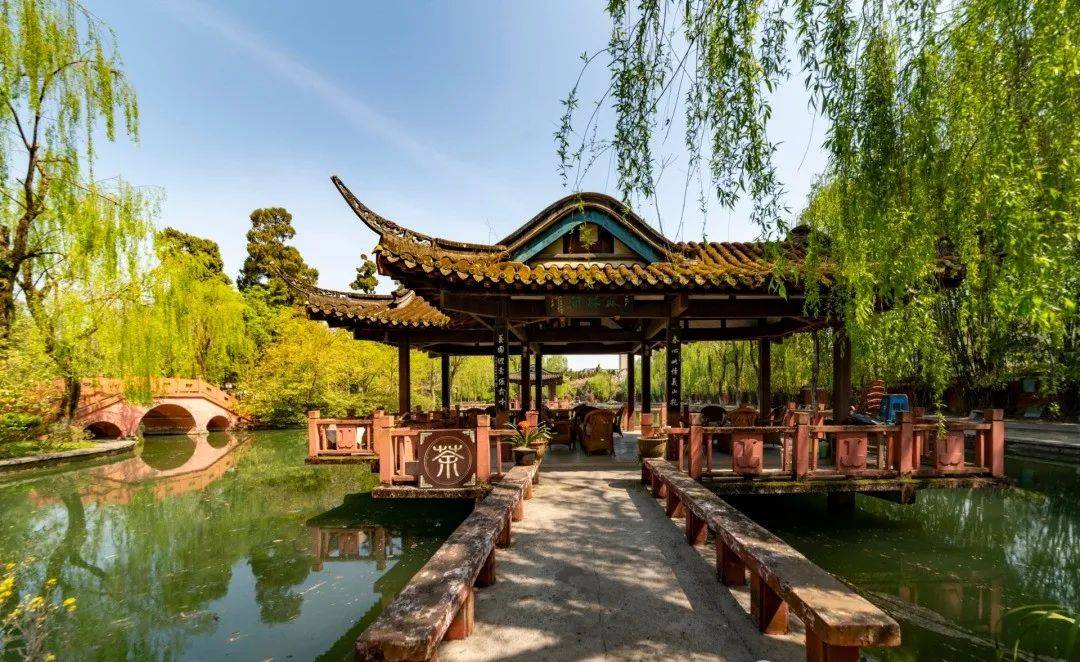

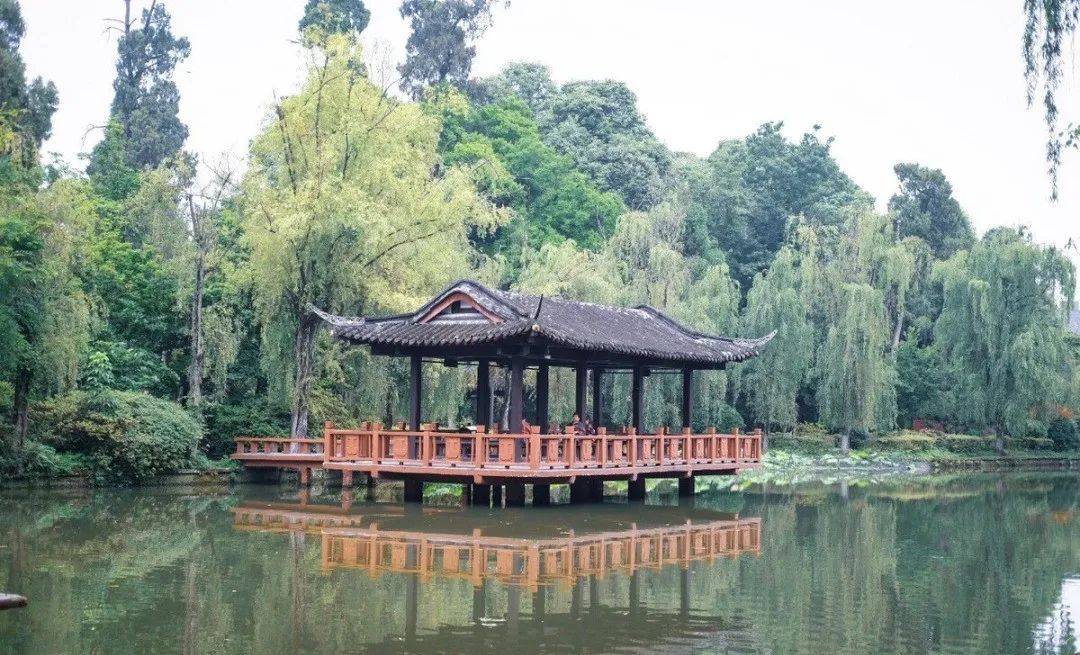

古祠历经沧桑,战乱毁坏,不断重修;直至改革开放后的1985年,有关部门对古祠进行了有史以来最大规模的维修,并增加面积至82亩。古祠内楼台亭榭,错落起伏,湖光山色,古柏森森;二帝陵冢,一前一后,状若山丘,使古祠更加肃穆庄严。

“蚕丛及鱼凫,开国何茫然。”想必大多数人而言,对于古蜀王的印象只是停留在李白《蜀道难》的名句之中,却不知蚕丛、鱼凫究竟为何人物。现如今我们对于古蜀王的史料,主要来源于西汉杨雄(前53—18年)的《蜀王本纪》和东晋常璩(约291—361年)《华阳国志》中的《蜀志》。

作为有史以来的第一代蜀王,蚕丛纵目,长了一张“三星堆脸”——三星堆出土的青铜纵目面具为证。说到古蜀的“蜀”字,最初指的是“蠋”也就是野桑蚕,蚕丛驯化蠋,教民众饲养蚕桑,得到民众的支持,至今他的故事在川内仍广为流传。

蜀(蓬州闲士摄于三星堆博物馆,图源:四川方志图库)

同为蜀王的柏灌,又称柏濩,这是一位没有记载确又真实存在的蜀王,关于他的记载,只剩下“次王曰柏灌”一句话;不过,在成都温江寿安乡长青村境内有柏灌王墓,这个地方叫八卦山(“八卦”与“柏灌”讹音),当地自古有柏灌王和他女儿百花公主积善为民的故事。

鱼凫本是一种水鸟,也是史上有名的三代蜀王鱼凫王。他在今天温江区万春、柳城一带建都。鱼凫王脑回路清奇,不修城墙,广植柳树作为国界。鱼凫古都杨柳依依,史称“柳城”。鱼凫王一生教民捕鱼,征战拓土,在湔江上游得道升天。

前三代蜀王“皆神话不死,其民亦颇随王化去”。尽管这些神话气息很浓,但也表明当时巫术可能是控制社会稳定的支柱。

西周末年,杜宇在郫县建立蜀国第一个有文字记载的都城杜鹃城。杨雄《蜀地本纪》载:杜宇“代鱼凫为王,徙都于郫,即杜鹃城也。”约公元前6世纪,杜宇做了蜀王,称望帝。相传杜宇与“梁”族通婚,率领蜀民大力发展农业,还向东输出农业技术,使巴族由渔猎时代过渡到农耕社会。望帝擅长农耕,不暗治水。望帝晚年,岷江洪水泛滥,淹没川西平原,望帝遂命丞相鳖灵治水。

鳖灵善于治水。《尚书•禹贡篇》载:“江水又东别为沱,开明之所凿也。”《华阳国志•蜀志》:“曾有水灾,其相开明决玉垒山以除水害。”鳖灵是在李冰之前,对都江堰水利工程的开发和利用已经作出了特殊的贡献,正所谓“开明肇其始,李冰集大成,为天府之国”的建立奠定了坚实的基础。

鳖灵相治水有功,望帝效法尧舜,禅位鳖灵;后退隐西山,魂化杜鹃。

鳖灵继位称丛帝,号曰开明,九世时将都城从郫迁至成都,十二世(公元316年)为秦国所灭。

鳖灵的出现,亦和上古神话有一定的关联。传说楚地有一个叫鳖灵的人擅长水性,一天失足落水,被湍急的江水淹死。他的尸体逆势而行,冥冥之中自有定数被郫地人打捞上岸,一出水他竟然活了。望帝杜宇听闻此事,便命人将鳖灵带到府中,两人一见如故,相谈甚欢。望帝认为鳖灵有治国理政之能,于是让他做了蜀国的宰相。

话说杜宇既禅位于鳖灵,遂升西山隐。“时值二月,杜鹃方鸣,民欲思宇(杜宇),因号杜鹃。以志其隐去之期,或曰杜鹃即望帝精魂所化也。”每年春耕时节,子规鸟飞回故里啼鸣,催农春耕,直到喋血方休。

一园红艳醉坡陀,

自地连梢簇蒨罗。

蜀魄未归长滴血,

只应偏滴此丛多。

唐•韩偓《净兴寺杜鹃花》,给我们描绘了盛开的杜鹃花红艳欲滴,醉美的花朵连成一片,争奇斗艳,如同绫罗绸缎般鲜艳绚烂的画面;蜀国的英灵魂魄还未归来,它长久以来一直在滴血;似乎只有在这花丛中,才能特别频繁滴下去。这首诗给人以深刻的思考,暗示了生命的不朽和永恒。

“九天开出一成都,万脉千流源古蜀。”郫都区是古蜀国都城所在地,是古蜀文明发源地。古蜀王蚕丛、柏灌、鱼凫只是较大的一个部落的王,彼时只有国家的雏形。至杜宇时期,古蜀人居住在以成都平原为中心的广袤区域,并逐渐建立国家,即古代蜀国。杜宇王朝取代鱼凫王的统治,称帝,标志着古蜀文明进入一个新的发展演变时期。鳖灵取代杜宇为蜀王,以成都为都城的古蜀文明体系得以最终确立,有力地推动了古蜀文明的进一步发展。20世纪初特别是80年代以来,成都平原考古工作取得了一系列重大成果:三星堆文明新发现,十二桥文化、宝墩文化、成都商业街船棺、金沙遗址等相继发现,构建了成都平原古代蜀国历史的基本框架,也强有力佐证了《蜀王本纪》《华阳国志》以及《山海经》中关于古蜀国的描述。

望丛二帝是划时代的人物。他们的伟大功绩,古代官吏都要定期进行凭吊礼祀活动。每年春秋二季,春季为三月三,拉开春耕生产的序幕;秋季为九月九,庆祝丰收节。另外,都江堰每年放水剪彩时,川西道官员和省管水利部门官员必须到望丛祠祭祀二帝,然后在都江堰放水。

望丛祠赛歌会是汉民族唯一留下来的赛歌形式,自公元6世纪建祠以来,大端阳(农历五月十五)这天,农民习惯去望丛祠“朝会”上香,以表达对二帝的感激和崇敬。膜拜之余,一些喜欢唱山歌的农民自发地聚集于祠内唱山歌,久而久之,自然形成了一年一度的望丛祠赛歌盛会。

古朴典雅的望丛祠矗立在绿树丛中,宛如一位古老的守护者,见证这片土地的变迁。漫步祠内,四周茂密的竹林和盛开的花朵,清新的空气和宁静的氛围,让人仿佛置身于一个清凉的世界:感受历史的厚重,自然的美丽,文化的深厚。

历代帝王都想不朽,生前就为自己建造浩大陵墓,死后树碑立传。千秋功过,人民自有评说。那些一心为人民谋福祉的帝王,人民也会以各种方式凭吊怀念他们。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:管恒庆(网名管管,副高职称,教育工作者;网络作家,近年发表散文、诗歌50余万字。著有《随感集》《美迪集》《故乡情缘》等)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册