【论坛】骆成骧教育理念及其时代价值‖申福建

骆成骧教育理念及其时代价值

申福建

骆成骧(1865—1926),字公骕,四川资州(今资中)人,清光绪二十一年(1895年)乙未科状元,是清朝唯一一位四川籍状元,因坚守清贫,被称作“布衣状元”。从寒夜孤灯到一朝成名,从日本留学到主掌四川高等学堂(今四川大学),骆成骧在教育实践中不断探索思考,形成了自己的教育理念,这些教育理念具有前瞻性、务实性、可行性,对当时的教育发展起到了积极的推动作用,对新时代进一步深化教育改革发展具有重要启示。

骆成骧(蓬州闲士摄于天府家风馆,图源:四川方志图库)

骆成骧的教育理想与实践

骆成骧一辈子都在同读书人打交道,把教书育人作为自己毕生的事业,梁启超曾打趣他说:“状元公教书有瘾。”在教育实践中,骆成骧追逐着自己的教育理想,虽历经千辛万苦,却矢志不渝。

(一)穷不丢书,立志成才

骆成骧从小志存高远,发愤读书。父亲为激励他,曾出上联:“抖起精神,触落满天星斗。”骆成骧毫不犹豫:“长成羽翼,冲开万里云霄。”年龄虽小,却如乳虎啸谷,满怀“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”的豪情壮志。

9岁随父亲来到成都,就读锦江书院,骆成骧“初为文字,即惊宿儒”的聪明才智深得老师赏识。14岁获州试第一名,被推荐到尊经书院深造。

但是,骆成骧家里十分贫困,无钱供他上学。支撑骆成骧基本生活的是书院发的微薄的“膏火费”。骆成骧省吃俭用,还从中节省一点孝敬父母。志趣相投,骆成骧与同样贫困的射洪学子谢泰来成为挚友。一次,二人对对联。谢泰来出上联:“至穷无非讨口”,骆成骧不假思索:“不死总得出头”。此联看似简单直白,其实内涵深刻,彰显出贫困学子“穷而不坠其志”的信心和勇气。

“穷不丢书,富不丢猪”,这是一句农村俗语,真正做到的人很少,但骆成骧做到了。骆成骧曾撰一联:“书有未观皆可读,事经已过不须提。”对他而言,学无止境,为了读书学习经历的所有磨难何须一提。

骆成骧高中状元,一说是他的先祖葬在了风水宝地,一说是因为他的名字应了满人对四川“石头开花马生角”才能中状元的谶语。我认为,这增添了骆成骧中状元的神秘性,但真实的原因应该是骆成骧的天资聪慧和“吃得苦中苦,方为人上人”的勤学苦读。

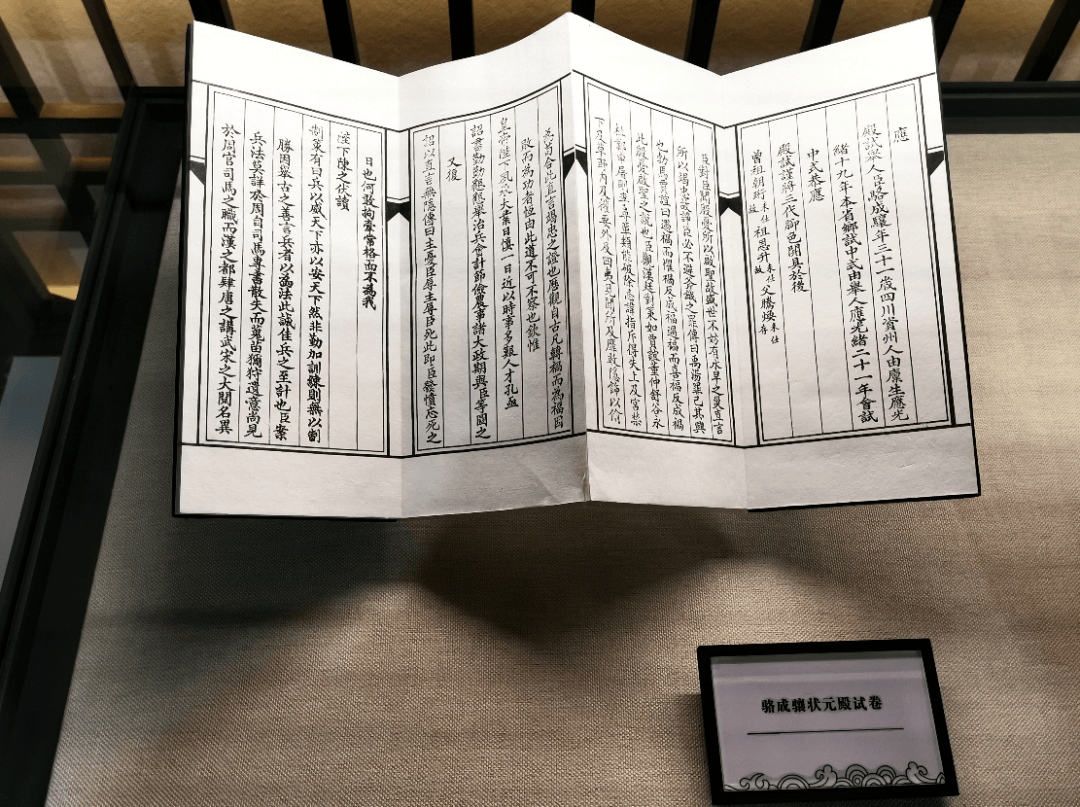

(二)不读死书,忧国忧民

1895年(光绪二十一年),骆成骧参加会试,中了贡士,5月9日参加殿试。光绪帝临轩策问,给出了有关军事、民生、节俭和农业水利的四道考题,骆成骧如有神助,引经据典,辩理精微,一气呵成。面对考题:“为何开创之初,财富少而愈富;承平之后,财富多而愈贫?是否由于会计不精呢?”骆成骧一针见血地写道:“非会计之不精,实出之多而入之少也。”他进而指出,财政入不敷出的症结在于:“兵额太广、靡费太多、侵渔太多、上下相蒙、隐忍不言。”而最为严重的,则是官吏上下相蒙,贪污腐败。在论述“人君节俭行为及其影响”时,骆成骧认为:“人君奢侈,大臣效之;大臣奢侈,士庶效之”,他呼吁“念民生之日戚,思物力之有限,躬行节俭为天下先”;“臣愿陛下思昔之所以强,今之所以弱;昔之兵额何其少而无敌,今之兵额何其多而无用”……这些观点刀刀见血,解剖了当时的社会顽疾,提出了改革的思路和办法。光绪皇帝十分赏识,深感骆成骧是个敢于直言、非常难得的国之栋梁,朱笔一挥,钦点骆成骧为状元。

骆成骧对国家和人民有着深厚的感情,对民间疾苦、社会问题有着深入的了解,对如何进行社会变革有着深邃的思考,他的策论才能切中时弊,通过对“上有所好,下必甚焉”观点的论述,希望皇室带头勤俭节约,通过“主忧臣辱,主辱臣死”表达自己对国家、对皇帝的耿耿忠心。如果骆成骧是个“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的书呆子,怎么能写出这样的策论,又怎能中状元呢?

“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”,骆成骧用行动践行了读书人的家国情怀。

(三)倡导西学,开启新风

作为科举制度的受益者,骆成骧并没有抱残守缺,满口“之乎者也”。他知道,中国落后的根源是教育的落后,中国要强大必须学习西方的科技和制度。他知道,治国安邦不仅需要“经史子集”等人文社科知识,同时需要自然科学知识,因此,他身体力行,带头学习西学。

戊戌变法前,骆成骧与杨锐、刘光第等四川籍京官组织“蜀学会”,以“讲西学,开风气”为宗旨。骆成骧认为:士人不习西书,不讲西政,“则风气无由而开”。又与杨锐、王乃征等创设“蜀学堂”,并放下状元架子,报名入堂,学习西学。1898年,京师大学堂(北京大学前身)成立,骆成骧被授以提调之职,他遵循京师大学堂“中学为体,西学为用”的办学方针,积极推动西学的兴起。

1906年,清政府宣布“仿行宪政”。骆成骧官费赴日本学习法政,在此期间,他与学友共同翻译世界各国的宪法条文,汇编为《宪法议院法渊鉴》,希望为中国仿行宪政提供借鉴蓝本。此时,骆成骧已经41岁,按照“四十而不惑”的观点,骆成骧应该凭借状元头衔,享受幸福安稳的生活,但为了推动中国法治建设,他毅然留学日本,翻译外国宪法条文供国内参考借鉴,并从日本政法大学顺利毕业。

骆成骧是一个睁眼看世界的人,是一个善于学习的人,他有宽广的胸怀和开阔的视野,有着接纳新事物的勇气和能力,因而能主动接受现代教育方法,推广西方新文化。

(四)筹办大学,推广武术

1912年底,骆成骧出任四川官立高等学校(今四川大学前身)校长,他大量引进西学,开设新学科,革除旧学陋习,为四川开教育新风之先例。后来,学制变更,教育部命令取消高等学堂。骆成骧为了四川广大学生的前途,不顾教育部的禁令,在1913年2月和7月,又招收了两届正科新生。1916年,四川督都陈宦向骆成骧赠送四千元大洋,骆成骧悉数转赠给学校,用于支撑当时濒临解体的四川高等学校,成为四川大学史上第一位捐赠如此巨款的兴学重教之士。1922年,骆成骧四处奔走,筹办四川大学,呼吁“主持地方筹款”“速建大学”。一年后,骆成骧到四川国学专门学校(四川大学的前身)任校长,开始筹办成都大学。

为什么骆成骧那么热心筹办大学?因为大学是高素质人才的摇篮,是科研创新的孵化器。当时,四川的高等教育刚刚起步,建设高水平的大学有利于四川人才培养,有利于四川经济社会发展,进而为祖国兴盛贡献更多的四川力量,这是骆成骧教育强省、教育强国的具体举措。

骆成骧晚年热衷讲武,积极倡导“强国强种”的体育运动,被推举成都“武士会”的会长,他将自己为别人作碑文的上千元酬金全部捐赠武士会。他亲自出面募集资金,建国术馆于成都少城公园(今人民公园)。他为资中武庙题写了一副对联:“孔夫子、关夫子、两个夫子;著春秋、读春秋、一部春秋”,指明了中华文化的文武同源之道。

那时的中国积贫积弱,鸦片侵蚀了中国人的身体,也摧毁了中国人的灵魂,曾经傲居世界的天朝子民一夜之间沦为人不像人、鬼不像鬼的烟鬼,中国到了灭种灭族的危险时候。为了摘除“东亚病夫”的帽子,文状元骆成骧担任“武士会”会长,将武术上升到强国强种的高度,提出“如今国贫民弱,倘不思尚武自强,强国强种,则华夏危殆甚矣!”

骆成骧状元殿试卷(蓬州闲士摄于天府家风馆,图源:四川方志图库)

骆成骧教育理念及其基本内涵

通过对那个时代的观察分析,通过教育的切身体会, 骆成骧逐步形成了自己的教育理念,并在实践中不断升华。笔者认为,骆成骧教育理念主要由三个方面构成,即“发展教育,国富民强;有教无类,因材施教;三育并举,全面发展”。

(一)发展教育,国富民强

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,是北宋思想家、教育家张载的为学归宿,概述了中国古代知识分子的宏大抱负和坚定信念。

骆成骧以此激励自己致力于国家和社会的发展,把国富民强作为自己的毕生追求。少年时不怕贫困,囊萤映雪,刻苦攻读,功成名就后为教育辛苦奔波,无怨无悔,这源自骆成骧对教育的使命担当和安贫乐道。

骆成骧坚信,教育是国家强盛的根本,只有科学先进的教育才能救国,才能让中国跻身于世界强国之林。他希望更多的中国人接受更好的教育,为国家培养更多的人才,提供更强的人才支撑。

为此,他走出国门开阔视野,学习先进法律条文;致力于推动新式教育,创办新式学堂和大学;积极推动教育改革,努力提高教育质量。

(二)有教无类,因材施教

“有教无类,因材施教”是孔子教育思想的精髓。笔者认为,“有教无类的本质是教育公平,因材施教是教育的最高境界”,所有成功的教育模式都离不开这八个字。骆成骧深刻把握了孔子教育思想的内涵,并付诸教育实践。

骆成骧认为,每一个人都应该公平地接受教育。在任山西提学使时,他整顿了山西重商轻文的风气,推动了教育的普及和发展。对于那些废弛学务的冗员,实行一票否决,全部予以撤换,任何人说情都不为所动。于是,各州县闻风震动,全省学务有了改变。通过骆成骧的努力,在全国学务考核中,山西学务被评为全国之冠。骆成骧仙逝后,桐城方旭挽联云:“提学一官同,我闻三晋云山,人思教泽歌芹泮;状元千古绝,留得半塘秋水,楼对清漪似桂湖。”这是对一心扑在教育上,不图名、不图利的骆成骧的中肯评价。

骆成骧主张根据学生的不同情况进行有针对性的教学,这就是因材施教。在桂林法政学校,他将学生分为“官班”和“绅班”。官班主要是有科举功名和世家阀阅的人,绅班主要招收无功名的士绅及其子弟,他们彼此之间竞赛优胜。广西中丞张鸣岐率领所属官员来到学校上课,他将官员们全部安排到“官班”,严格按照分班规则执行,并没有给予特殊待遇。

骆成骧重视教育质量,他认为误人子弟如同男盗女娼,这是对平庸教师的极度鄙视。的确,庸医误人一命,庸师误人一生。优秀教师是好的教育质量的根本,因此,他在京师大学堂注重教学改革,希望为国家培养出具有现代意识、掌握现代知识的优秀教师。

(三)三育并举,全面发展

骆成骧提倡学生全面发展,他认为教育不仅仅是读书习字,还应该培养学生的完全人格和健康体魄。他倡导武术,认为体育锻炼对于培养学生的体质和精神都有重要作用,这与“手不能提,肩不能挑”的传统文弱书生形象完全不同。

1957年2月,毛泽东主席指出:“我们的教育方针,应使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者”。这是中华人民共和国成立以来党和国家领导人第一次正式阐述教育方针,明确了“德、智、体全面发展”的目标。而早在几十年前,骆成骧曾撰一联:“勉诸君德育、智育、体育;期万岁国强、家强、身强”,完全契合这一教育目标。

很长一段时间,“德智体”全面发展的观念深入人心,成为教育的培养目标、学生的奋斗目标、成才的检验目标。但在骆成骧那个时代,能提出三育并举,说明他对教育目标的思考具有全面性、完整性、超前性,实属难能可贵。

光绪皇帝钦赐骆成骧状元及第牌匾 (图源:四川省情网)

骆成骧教育理念的时代价值

在新时代从“有学上”到“上好学”转变的历史进程中,骆成骧教育理念具有重要的借鉴意义和参考价值。我们应深入挖掘骆成骧教育理念的时代内涵,绽放其时代光芒,为进一步深化教育改革、加快建设教育强国贡献力量。

(一)锚定教育强国的奋斗目标

“教育强国”是骆成骧的教育梦想。他曾提出“兴国三要事,法政、实业、武备,缺一不可”,而这三要事皆依赖于人才,依赖于教育。在那个内忧外患的时代,虽然骆成骧个人殚精竭虑,但“教育强国”只能是一个遥不可及的梦。

新中国成立之初,全国人口中80%为文盲,高等教育毛入学率仅有0.26%。经过75年的不懈努力,我国已建成世界最大规模且有质量的教育体系,教育普及水平实现历史性跨越。到2019年,我国高等教育进入普及化发展阶段。到2023年新增劳动力平均受教育年限超过14年。党的十九届五中全会明确提出建设高质量教育体系,到2035年建成教育强国。

经过全国各族人民持续奋斗,我国完成了脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务,正向着全面建成社会主义现代化强国的目标迈进。建设教育强国是全面建成社会主义现代化强国的战略先导。因此,必须锚定“到2035年建成教育强国的奋斗目标”,全面深化教育改革,全面推进素质教育,全面提高教育质量,以中国特色的高质量教育体系支撑中国式现代化,不断开创教育强国建设新局面。

(二)推进公平而有质量的教育

“公平而有质量教育”是骆成骧的教育追求,但在绝大多数人无钱读书的时代,骆成骧只能勉而行之。

而今,教育改革深入推进,我们要深刻认识“推进公平而有质量的教育”的时代意义,把“有教无类、因材施教”的教育理念融入教育改革全过程、各方面。

要追求教育机会的公平。针对学龄人口峰谷变化做好前瞻性布局,优化区域教育资源配置,建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制。为每个孩子提供公平优质的学前教育,让他们在轻松愉快、自由发展的氛围中健康成长,做到教育起点的公平。通过集团化办学、干部教师合理流动等教育资源的优化配置,促进义务教育优质均衡发展,给每个学生以同等接受优质义务教育的机会,让学区房、择校生成为历史。

要追求教育选择的公平。对于初中毕业生,要把选择普通高中和职业教育的机会留给学生和家长。重视发展中等专业教育,拓宽职业教育成才通道,让学生多样化、多途径成长。同时,注重提高中等教育学校的管理水平和教学质量,改掉“中职生=差生”的不良形象,让中职生抬起头走路。

要追求教育结果的公平。端正对人生价值的认识,破除仅仅以钱和权来评价人生成功与否的偏颇标准,要认识到人生价值的本质在于个人对社会的责任和贡献。七十二行,行行出状元,普通劳动者同样可以创造出不平凡的业绩。在完善劳动保障制度、缩小行业差距的同时,大力宣传普通劳动者光荣、职业教育是教育的重要组成部分,让技能型劳动成为青少年争相从事的职业。坚决反对学历歧视,在就业过程中,除个别特殊岗位外,与其唯学历,不如实行疆场赛马,公平竞争。

(三)聚焦五育并举、立德树人

骆成骧提出“三育并举”,是希望培育人格健全、本领高强、身体健康的中国人,在当时是非常超前的教育理念,但当时教育的随意性非常大,缺乏客观评价标准,这是骆成骧的遗憾和无奈。

时代在进步,我国教育方针的内涵也在不断丰富和完善,在德智体全面发展的基础上,美育、劳育被纳入教育内容。2018年9月10日,习近平总书记首次提出“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”并写入了教育法。“德智体美劳”是对人的素质定位的基本准则,也是人类社会教育的趋向目标,是中国教育前进的方向。德智体美劳全面发展,是为了适应时代发展对教育的需要,是为了满足人民对美好生活的向往。

德育就是要培养学生正确的世界观、人生观、价值观,培养学生具有良好的道德品质和正确的政治观念,培养学生形成正确的思想方法。要在继承的基础上创新,把社会主义核心价值体系融入教育全过程,把理想信念教育作为社会主义核心价值观的重中之重,把弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神作为重要内容,引导和教育学生自觉践行社会主义核心价值体系。

智育就是要授予学生系统的科学文化知识、技能,发展他们的智力和与学习有关的非智力因素,培养终身学习的态度和方法。在普通教育中要引导学生掌握系统的全面的科学基础知识和技能,发展智力,养成科学态度和勇于探索的精神。在专业教育中则要培养学生掌握本专业所需要的基础理论、专业知识和实践能力,发展分析问题、解决问题的能力。

体育就是要授予学生健康的知识、技能,发展他们的体力,增强他们的体质,培养他们的意志力。要教育青少年学生践行健康第一的教育理念,坚持每天锻炼一小时,享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志,彰显身心健康、团结拼搏、开放自信、永不言败的活力。

美育就是要培养学生的审美观,发展他们鉴赏美、创造美的能力,培养他们的高尚情操和文明素质。要引导学生自由活泼地生长,充满欢乐,蓬勃向上;要注重对学生审美趣味、审美格调、审美理想的教育;要加强对学生艺术经典的教育;要组织学生更多地接受人类文化遗产的教育。

劳育就是要培养学生的劳动观念和劳动技能,养成劳动习惯,让学生有基本生活的能力。要加强辛勤劳动教育,树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的信念,理解辛勤劳动对于丰富和发展自我的重要性,激发学生在学习生活中甘于吃苦、努力奋进、自主追求与实现梦想的勇气。

骆成骧曾有“天下无如吃饭难,世上唯有读书高”的名言,讲明了劳动创造与读书学习的关系。我们一定要传承弘扬骆成骧教育理念,遵循教育规律,坚持改革创新,加快推进教育现代化,为加快建设教育强国而不懈奋斗。

(参考资料:曾训骐著《末代状元骆成骧评传》)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:申福建(中共内江市委党史地方志研究室主任)

供稿:中共内江市委党史地方志研究室